都是有数据的研究,信谁的好?事实是,两边都有理,数据大概都是真的,但在不同地点和时间,取得的数据也可能不同。如果被现实逼到生死一刻,袭击者和受害人对立双方偏偏是两个不同族裔,引出的社会反响和冲突,可能远远超出刑事案本身

老高按:今天我推荐的这一篇文章,是昨天那一篇文章的续篇,是该作者“族裔无小事”系列的第二篇。不过作者告诉我,她2017年年底的这个系列本来还想接着往下写,因故中断了,也就没有第三篇了。

珍惜黑人生命运动的导火线:马丁案

林达,澎湃新闻 2017-11-17

上次聊了对美国警察执行公务致死数据的不同解读,反映了今日美国很强的族裔对立情绪的一面。此类案子,都应该对一个个的个案仔细收集证据、认真依法检视。因为每个案子的情况都不同,每个生命都应该珍视。

但认真去看,你会发现,有时候也不是法律就能够解一切难题,甚至法律本身就有难题和争议。

“珍惜黑人生命”运动的源头是一个悲剧。社区治安员乔治·齐默尔曼(George Zimmerman)枪杀了十七岁的黑人少年特莱文·马丁(Trayvon Martin)。

知道这个案子,是从一个叫“改变”的网站上看到的,这个网站提供一个民间平台,让大家自己讲一个简单的故事,呼吁、争取声援,全世界的人都可以上去陈情,要求大家支持。马丁的母亲当时就上了这个网,说自己的孩子被无辜枪杀,凶手居然被当场放掉了,也没起诉。她要求大家签名声援。我当时看了觉得这太岂有此理,还转给了朋友。最后仅这个网站就有二百二十万人签名,飞快地,此案传遍全美。

一开始它很自然就被描述成了一个黑白族裔对抗的案件。虽然齐默尔曼是混血的拉丁裔,但是看上去是“较白的”。当时案情细节并没有出来,大家的印象就是,一个黑人少年被白人枪杀,而且在白人警察庇护下,凶手当场就放了,检察官也不打算起诉他。

后来有人指出,媒体因为同情马丁的遭遇,特别挑选了照片:挑的马丁照片,比当时年龄小;挑的齐默尔曼照片,显得阴郁、不开心,反正一看就不是好人。我这才想到媒体要引导民众,其实方法很多。

ABC新闻上的马丁照片

ABC新闻上的齐默尔曼照片

当时奥巴马总统出来表态,表示这是一个和种族相关的案子:“想到这个男孩,就想到我自己的孩子,我想每个美国家长都应该能够明白,为什么我们绝对需要对此案作各方面调查,联邦、州、地方上,都联合起来,调查究竟发生了什么。如果我有一个儿子,他会长得像特莱文。”许多城市都在以种族的名义抗议,齐默尔曼当时已经不敢住在家里,躲了出去,“新黑豹党”为此悬一万美元,宣称“不论死活”,逮到有赏。

在各方压力下,佛罗里达州长任命独立检察官,在2013年6月10日对齐默尔曼提起二级谋杀罪的指控。 后来才慢慢知道,马丁案是一个阴差阳错的悲剧,令人扼腕。

案情简单:那是一个族裔混居的小区,屡屡发生破门偷盗等刑事案件。齐默尔曼因此成为社区治安员。事发前约一年中,小区警察收到过四百零二次对形迹可疑者的报告,事发前半年内,齐默尔曼本人打过七次报警电话。

事发三周前,他曾报告警察,看见一青年在窥视一个空屋的窗户,警察让他等候,待警察赶到,可疑者已经跑掉。四天后,小区再次有金首饰和新的笔记本电脑被窃,失窃者作证说,当时在小区看到两个陌生黑人青年。第二天,警察截拦一个黑人青年,在他背包中发现了失窃的电脑,而齐默尔曼指认,这就是他看见的那个窥窗者。

那是2012年2月26日,时间是晚上刚过七点,齐默尔曼开车,看到有个头上兜着个连衣帽的陌生青年在小区里走,他不知道马丁暂住在本就是小区居民的父亲那里。在系列治安事件的刺激下,齐默尔曼想到几次报案都因“不能作为”而放走了嫌犯,就跟上了马丁。跟了一段,齐默尔曼下车察看方位,打电话报警说发现可疑的人,警察问他是不是跟对方了,他回说是。警察还是一如既往告诉他,什么也不要做,原地等警察赶到。你不是警察,没有执法权。

这在美国非常严格,在我住的州,警察会警告大家,即便亲眼看到有人偷你东西,你也不能去追去抓;做超市雇员,都会被告知不要去抓偷窃者,只能报警。假如因此小偷跑掉了,也只能让他跑掉。

齐默尔曼在电话中回应“OK”后,不再追踪,准备回自己的车。没料到,已经发现被跟踪的马丁这时上来,愤怒地突袭了他。

看年龄,齐默尔曼二十八岁,马丁才十七岁,但是齐默尔曼是个矮个子,马丁身体壮壮的,高他十几公分。马丁重拳打击他的脸部,把他打倒在地,压在身下,把齐默尔曼的头在地上反复撞击,他被压在下面无法挣脱,也无法还击,大声呼救约五十次,无人施援。齐默尔曼最后抽出手来,拔枪对马丁开了一枪,马丁因此死亡。

整个过程只有两分钟。待警察赶到,悲剧已经发生。

一般会认为,杀人一定会被起诉。其实不一定的。那么谁来判断?在进入司法程序之前,嫌疑人是在行政分支手里。第一道关就是警察的判断。

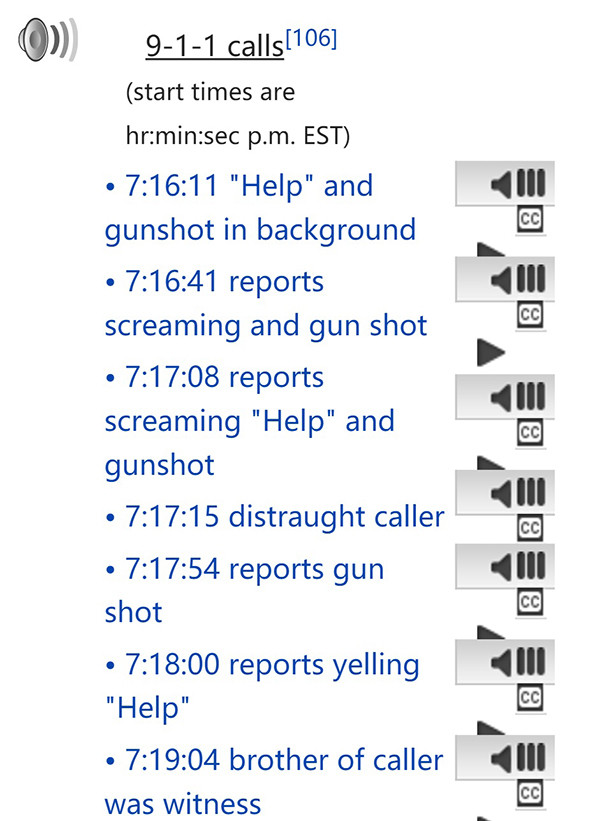

警方在五个小时的询问、取证和测谎测试之后,没有逮捕齐默尔曼。马丁除一处致命枪伤,没有其他任何伤痕,而齐默尔曼脸部和后脑都有多处流血伤痕。当晚在对齐默尔曼询问的同时,警察向目击者取证,最后相信了齐默尔曼的说法,因为证人看到他在受到袭击前是在独自行走,受袭情况和他自己叙述的情况符合。根据警察确认,齐默尔曼在三十八秒内至少有十四次呼救,但无人救援。当时有目击者打了电话给紧急救助台,这十四次呼救因此留在了电话录音的背景声音之中。

原先大家认为,白人警察放走齐默尔曼,可能是因为是种族主义,拿黑人的命不当回事,所以庇护枪杀马丁的白人嫌犯,在案情公开之后,也有很多人放弃了这种猜测,因为案情简单、证据清楚。警察局长事后说,他们没有找到与齐默尔曼说法不同的任何证据,而依据佛罗里达州涉及自卫的《不退避法》(“Stand Your Ground”),警察无权逮捕齐默尔曼。证据转到检察官手里,当时检察官也依法判定无法起诉。

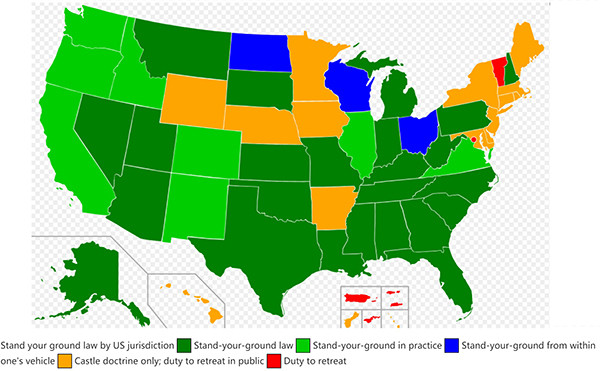

《不退避法》在美国的分布情况

什么是《不退避法》?因为这个案子,一下子就在全国普及了一遍法律知识。

自卫法由各州立法,略有不同。在普通法下,原来有一个“退避原则”,就是在受到攻击时,只要有合理手段能避开极端手段,就不能诉诸极端手段剥夺攻击者的生命。但是美国有三十个州已在自卫法中取消了这一原则。

不过,取消“退避原则”,大多是在所谓“有权所在之地”:即在自己家或汽车里受到攻击,就无须受此约束。这在法律上也被称为“城堡主义”,就是“一个人的家就是他的城堡”,法律保护他可以用一切手段,甚至是致命手段,来保卫自己的家和居住者免受攻击。

“城堡主义”在西方法律文化中根深蒂固。通常认为,这一原则最早出现在1644年,出自科克的《法学概要第三辑》,且在罗马法中已经可以找到近似词语。所以美国的“家”非常强大,入室偷盗要冒生命危险,不要说公然抄家、强拆民宅了。因“城堡主人”可以依法武力抵抗,格杀勿论。但是,大原则的具体落实都不那么简单,落实到偷盗抢劫这样的具体案例,当然也有“城堡主人”是否使用武力过当的问题。

所以,在具体执行中,哪怕已经取消“退避原则”的州,发生枪击枪杀这样的情况,还是会很严格地具体细究。例如在我居住的佐治亚州,如果有人冲进你的院子要抢劫,你叫他站住,他不站住,你感受生命受到威胁,开枪打死对方,你还是有非常大可能性会被起诉,因为死无对证,假如家里没有装监控器,你很难证明“生命受到威胁”的感受是合理的。在我住的这个州,只有两种情况下,开枪肯定无法律责任:一是对方已经闯入你的住宅,就是在房子里面,你绝对有权开枪自卫而不必承担刑事责任;二是非法闯入者持枪。

去年有个视频传遍全美,亚特兰大一名华裔妇女枪击入室偷盗者。三名黑人青年进屋企图抢劫,他们并没有开枪。是屋主率先袭击,先行开枪打死了一个。警察询问后,决定不予逮捕,检察官也不会起诉,依据就是上面两条。一是在房子里,二是摄像头清晰看到入室者手里有枪。屋主足以证明自己“生命受到威胁”,哪怕是率先开枪,都是合法的。以上两条只要有一条,就满足合法使用致命武器自卫的前提条件了。

亚特兰大的华裔妇女枪击入室偷盗者

佛罗里达州的《不退避法》把对“不退避”的免责扩大到了公共场所。强调:在公共场所,受侵犯者判断可能受到生命威胁和伤害,就有权采取致命的方式自卫。

此法一直有争议,这样的争议正是反映了法律本身的困境:现实发生的事总是千变万化的,法律必须作归纳,归纳过程中必定有教条和简化的一面。所以你可以说,争议双方都有理。

反对者认为,很多打劫者并无致命武器,有时只是抢点小钱,显然罪不至死,而该法是在鼓励受侵犯者“先开枪再说”,现实生活中可以举出不少例子,抢劫者被自卫者开枪打死,最后发现他并没有携带武器。而赞同者也同样可以举出许多案例,有被劫者因没有果断自卫而惨遭杀害。还有一个说法是,受害者是被动的,抢劫者是主动的。遭劫是被动一方,是没有选择的,危急之下,怎么可能在瞬间确认对方有没有暗藏武器,等到确认,已经来不及,迟疑中很可能错过自救的最佳时机;而主动的一方,你随时可以中止,你可以停止抢劫维护自己安全。还有一种看法:《不退避法》通过执行,令抢劫者事先知道“抢劫也有生命危险”,也就减低抢劫动力。这样的争论其实永无结果。

在这些争议中,已经有了美国民众所谓保守派和进步派在观念上的一些分野。例如,保守的州更容易通过《不退避法》,因为他们的传统观念是“法律和秩序”为先;而更进步开放的州相对更不认同和不愿意通过这样的法律,因为他们会在各方面更多地同时为双方考虑,例如抢劫者可能是因为贫穷,抢劫者的生命也需要尽量保护,不能鼓励滥用自卫导致死亡。

所以,可以看到美国的党派之争会永远存在,原因就是:双方看上去都很有理,谁也驳不倒谁。

佛罗里达法案通过之前,首府迈阿密的警察局长约翰·F. 迪摩尼提出,此法对自卫法的扩展是不必要和危险的,可能在鼓励人们使用致命武器。该法通过之后,佛罗里达的自卫案件增加三倍。而在2010年由芝加哥大学出版的《枪越多,犯罪越少》一书中,身为学术和政治评论员的约翰·洛特又根据研究指出,《不退避法》和城堡主义法案,导致谋杀案减少百分之九,整体犯罪下降百分之十一。

都是有数据的研究,你要我信谁的好?事实是,论道理两边都有理,数据大概都是真的,但在不同地点和时间,取得的数据也可能不同。平时在理论层面争论倒也罢了,如果道理被现实逼到生死危机一刻,不管是袭击者打死受害人,还是自卫的打死袭击者,而对立双方偏偏又是两个不同族裔,在你死我活的结果面前,引出的社会反响和冲突,就可能远远超出刑事案本身。

一些法律专家指出,即便没有《不退避法》,齐默尔曼受伤害情况还是符合一般法律的正当防卫原则。因为前面提到入室偷盗自卫的条件,是在没有肢体冲突的情况下。而马丁案情况不同,被告是在直接暴力攻击下。被告律师要证明的关键是两条:一是被告的确受袭击;二是攻击严重程度可能危及生命。因此,依法可以合理使用致命武器自卫。

在法庭上,那段呼救录音引发争议。双方的数位家人都宣称,一听声音,就确定是自己家当事人的呼救声。辩方律师因此找了音频分析专家,专家确认这是被告的声音。而法官以“无法证明这个分析技术是可靠的”为由,拒绝了专家证词呈堂。

但是,法官没能阻挡有呼救声的这段录音作为证据呈堂。由于马丁和被告两人只有一人有被殴打的外伤,又有几个目睹事件的目击证人,目击证人作证说,看到齐默尔曼被马丁压在身下,被殴打,大声呼救。所以,即使音频专家的鉴定没有呈堂,还是很难让陪审员相信,这个呼救是由马丁发出的。

公布的报警电话录音

对受袭击的严重程度,在法庭上,被告律师用一个充气假人模型, 演示人后脑在地上撞击对生命的威胁程度。相信一定给陪审团留下了深刻印象。而且,检方证人——那个为齐默尔曼检查伤口的医生也在法庭作证时承认:假如被告不能及时制止马丁,被告头部继续在地上被撞,造成的伤害可以导致死亡。一般来说,检方证词会不利于被告,因此这个医生的证词也就对陪审团更具说服力。所以,在法庭上,律师并没有援引《不退避法》作为辩护依据。因为被告要保命,确实也没有什么选择空间。一般的正当防卫辩护足够了。

但是并不能说这条法律对这个案子就没有影响。因为这个案子,该法引起大波澜。大家也在细细追究。在审判后,一名陪审员承认,陪审团作出无罪裁决之前,确实讨论过这条法律。同时,这条法律也改变了法官给陪审团指示的“谋杀标准”,法官对陪审团指示说,假如齐默尔曼在生命受威胁的情况下,没有避开致命手段的责任。所以,一般认为,案子还是受到了该法律的影响。

马丁案一出来,《不退避法》就成为受质疑的焦点。佛罗里达州州长在巨大压力下,挑选了十九人组成专责小组,检讨佛罗里达州的相关法规,经过半年多的工作,专家没有得出否定意见。

说马丁案的案情简单,是因为有目击证人,远不像辛普森案那么扑朔迷离。其实两名当事人都是少数族裔。但是,同情马丁的人们,当然,还有检方,都在积极寻找,看肤色较白的被告,是否对黑人有种族歧视、种族仇恨的证据。因为这是一个辩护方向,假如能找到哪怕历史上齐默尔曼的一点歧视迹象,也许都是刑事案逆转的契机。至少在许多人的印象里,当年的辛普森案,就是在证据确凿、可以说铁证如山情况下,律师团打种族牌而扭转乾坤的。

为了得到此类证据,当时有NBC的记者,甚至剪接、编辑了齐默尔曼的报警电话录音,使得它“听上去”像是一段“种族歧视”的话,然后在NBC旗下的数个平台播出。录音显示,在齐默尔曼报警的时候,他说:“这人看起来不像是好人。看上去像是个黑人。”而实际上在这两句话之间,有警察的提问:“好吧。那这人是黑人、白人,还是西班牙裔呢?”那句“看上去像是个黑人”其实是齐默尔曼回答警察的问题。记者剔去这段问题,把录音两头一接,听上去的印象就是:他种族歧视,认为黑人就不是好人。最后,真实录音被追出来,NBC好几个相关人员被解雇或纪律处分,这段报道也被删除了。

各方都从种族歧视的角度检验了被告。可是没有,齐默尔曼一向与黑人和睦相处。在一年前,有一个白人警察的儿子殴打了一个黑人无家可归者,他还积极参与组织抗议。

案子很简单,所以一个月就审完了。2013年7月13日,陪审团宣布,齐默尔曼的二级谋杀和误杀两项罪名不成立。

这个结果,法律专家并不意外。因为案情简单,正如原来的警察和检察官的判断:此案起诉不可能定罪,因为齐默尔曼的自卫依法成立,非常清楚。刑事审判结束之后,联邦调查局、司法部各自进行的调查,还在继续。

联邦司法部依据联邦《民权法》,调查齐默尔曼是否侵犯了马丁的民权,这个调查历时三十五个月,直到2015年2月24日结束,没有找到可以依法起诉的和种族相关的犯罪证据。联邦调查局也因为找不到新证据而宣布调查结束。在奥巴马总统要求下,在包括媒体在内的强大社会压力下,确实是动员了从地方、州和联邦的全部调查力量,尤其是联邦,有最强的动力要彻查,最后得出的结论,和事发那天警察得出的合理自卫结论是相同的。

纽约曼哈顿联合广场,人们穿着连帽衫,象征对马丁的支持。

可是,在这个漫漫过程中,马丁案已经不只是一个刑事案,而是已经演化为种族歧视、种族冲突的标志案件,民众情绪和种族问题相关。宣判后,一百多个城市抗议游行,要求联邦政府依《民权法》起诉齐默尔曼。不认同审判的民众,其愤怒状态令齐默尔曼全家都躲在外面,不敢回家。有一个妇女,她的个人信息被人误当作齐默尔曼的贴到网上,结果,据她向警察报告,她的社交网页每分钟就接到四百个死亡威胁。

这个看上去非常简单的案子,却因为牵入种族问题,变得很纠结。

不管怎么说,这是一个悲剧,亲人当然无法释怀。作为人之常情,大家很自然地也会割不去事件的第一段:假如他没有被怀疑、被跟踪,怎么会去打齐默尔曼?甚至,假如他不是黑人,他有没有可能就不会被怀疑?事件分为两段,也是司法经常遇到的情况。案子是有前因后果的,但是司法处理的,只是与本案罪名有关的那一段。

这个案子也是两段。前段是:十七岁的马丁,只是上街买个快餐,他被齐默尔曼错误跟踪。后段是:马丁很愤怒,打了齐默尔曼且殴打过分,齐默尔曼开枪击中他,导致死亡。在法庭上,前一段被告的错误跟踪不是罪行,被跟踪者很生气、很愤怒可以理解,但是从法律角度,他可以报警,他的愤怒不能成为后一段暴力攻击,以至危及对方生命的理由。第一段,齐默尔曼是错,但不是犯罪,所以法律不管第一段,只管后面那段。

必须作这样一个切割,是法律切割了世俗因果关联的思维方式,清晰了法律的特定逻辑。这是西方法律文化发展的一个传统成果。同样的逻辑可以扩展到不同的情况下,例如:如果你有极为正当的理由抗议示威,但是不能把示威演化为暴力攻击。示威理由的正当性,不能为后面的暴力做刑事罪的法律辩护。

法律本身是否公正和有歧视?可以这样假设:如果是同样的事件,只是两人角色互换,假设是马丁错误跟踪了齐默尔曼,是齐默尔曼暴力攻击了马丁,只要证据完全相同,也会判出同样结果。就是说,同样情况下,如果是黑人自卫打死一个白人,也不会被定罪。所以这一段就法律而言,无法指责是法律不公和种族歧视。

回想当年辛普森一案,实质上,起诉的是一个黑人被告谋杀两个白人。在大家印象中,辛普森案的无罪裁决令许多美国人内心无法接受。但是,今天拿这两个案子来对比,会发现所谓“美国人”其实是依族裔分裂的。

根据盖洛普报告,当时百分之八十九的黑人认为辛普森无罪,同意陪审团裁决,而白人只有百分之三十六认为裁决是对的。马丁案正好相反。根据《华盛顿邮报》和ABC的民调,接近百分之九十的黑人认为,齐默尔曼没有理由开枪,而只有百分之三十三的白人认为他不应该开枪。

这个对比其实显示的不仅是族裔问题。因为案子本身情况不同。辛普森案虽然没有目击证人,但是有诸多证据显示他是谋杀者的可能性极大。法庭较量中,被告律师以取证的警察在十年前有种族歧视言论,以栽赃假设为理由,令案件不能百分百确定,最后陪审团的作出罪名不成立裁决,更是“宁可放过一千,不能错杀一个”的原则在起作用。就公众来说,内心推演结果和裁决不同,是更自然的反应。马丁案有证人,案情简单,就公众反应来说,认同人在生命危急情况下开枪自卫,也是更自然的反应。在两个案子里,似乎都是黑人更多地采取了一种不太符合推演逻辑的反应,也就是说,在涉及一个和族裔关联的案子时,可能有更多的族裔情结。

另一个民调结果显示对裁决的不同态度和美国的政治观念分歧有关。根据《华盛顿邮报》和ABC民调, 大约百分之六十二的民主党人不认同马丁案的裁决,而共和党人只有百分之二十的人不认同。黑人的人口比例是百分之十三,所以,这就牵涉到和族裔无关的观念考量。这和前面提到的对《不退避法》是否认同的道理是相近的。

还有,就是年龄分野。根据皮尤中心的民调,三十岁以下的美国人,百分之五十三不认同裁决,只有百分之二十九认同;而六十五岁以上的人,只有百分之三十三不认同裁决,百分之五十是认同的。这可以看作是美国政治走向的印证之一。在2016年大选中,各阶段民调都是更多年轻人认同了民主党的理念。

这个简单的案子,因为涉及两个族裔,带来诸多法律之外的困扰。就连总统和他的司法部长也不例外,这篇已经太长,这些留到以后再聊了。

(本文为作者“族裔无小事”系列的第二篇。)

近期图文:

对仇恨犯罪要有反击之策,更要找治理之道(“族裔无小事”系列第一篇)

身份政治为背景的“政治正确”压制言论自由

强化民主制度执行力将是美国取胜的关键

美国能否确保赢得关键的那场“奥运会”

要我相信您的理论正确?请拿统计数据来!

烟不禁,酒不禁,大麻禁不禁?

世界大屠杀纪念日:制度之恶与人性之恶

知识精英是最需要启蒙的一群人

失去记忆可悲,记忆被国家化同样可悲

衡量国家进步与否、鉴定制度好坏的标准

|