死在“文革”红卫兵暴力之下的北师大女附中党委书记兼副校长卞仲耘的亡夫王晶垚先生,已经91岁了。他与打死卞仲耘的凶手对簿的公堂,不是司法的公堂,而是历史的公堂。郎钧认为,王晶垚和宋彬彬对簿历史的公堂,已经成为卞仲耘之死唯一的归案之途

北师大女附中为卞仲耘立的铜像。

老高按:46年前的1966年8月5日,北京师大女附中党委书记兼副校长卞仲耘在校园中被红卫兵活活打死。卞仲耘之死,开启了“红八月”滥杀无辜之端、开“文革”滥杀无辜之端。46个年头过去了,却不可能通过法律途径还死者和家属一个公道。

关于这一事件,我曾经在多篇采访记中涉及,例如对《八九点钟的太阳》制作者卡玛和在芝加哥大学任教的文革研究学者王友琴——她们两人关于宋彬彬的看法针锋相对;也曾在我的博客上选发过多篇不同人士对这一事件的回忆,其中主要是网刊《记忆》刊发的资料。

今天我读到电子杂志《北京之春》2012年第8期上郎钧的长文《佇视王晶垚-宋彬彬对簿历史的公堂——〈宋彬彬谈话纪要〉的解读及其它》,涉及很多如何反思“文革”、如何正视“文革”造成的伤害等遗留的问题,我感到有必要介绍给关心“文革”的朋友来仔细思考。

这篇文章约有三、四万字,我节选其中的第二章,并将全文的目录和链接放上。有需要的朋友,可以直接前往详读。

佇视王晶垚-宋彬彬对簿历史的公堂

——《宋彬彬谈话纪要》的解读及其它

郎钧,《北京之春》

谨以此文纪念卞仲耘被师大女附中红卫兵残杀46周年

第一章 对簿历史公堂的过程

第二章 《宋彬彬的谈话记录》等材料的解读

第三章 文化大革命的“三次发动”与卞仲耘之死

第四章 宋彬彬还走的出冠名门吗?

第五章 也谈“中国没有斯维特兰娜”

第六章 评范世龙的诋毁文及其它

结束语

全文请见:http://beijingspring.com/bj2/2010/170/2012730161051.htm

第二章 《宋彬彬的谈话记录》等材料的解读

多年来,涉及宋彬彬及其师大女附中红卫兵与8.5事件的关系的文章很多。最近两年来,讨论的问题逐渐聚焦,基本可以归纳为以下几点:

第一、8.5事件发生时学校有没有领导机构存在?

第二、8.5 事件发生时,师大女附中红卫兵是否已经成立?

第三、宋彬彬抢救过卞仲耘吗?

第四、刘进在8月6日的广播里都说了些什么?

第五、宋彬彬在文革中打过人吗?

认真阅读王晶垚先生出示的材料,上述问题基本可以廓清。

下面是《宋彬彬谈话纪要》要点摘录:

(1966年)8月5日,……有人说打人还没散,说卞躺在宿舍门口,当时,守在身边的有XX、XXX,一直到送医院。我只站在操场这一头,没有过去。

先说拉到卫生所,然后再请医生来。后来医生来了,不敢看,要革委会的证明才给看。当时我认为不会出什麽大问题。有人告我卞在宿舍门口躺着的时候,可能天己快黑了,记不清了。……

事情发生后,当时我们革委会几个人都很紧张,怕大家紧张,就讲话了,可是大家还鼓掌,也不紧张。我们后来到高一去调查。

本来想开会斗她,打一打威风,因为她有心脏病,高血压,后来就死了……

我们当时怕有阶级敌人捣乱,怕有人利用,怕别的学校也会打人,怕问题搞不清楚,而且卞的线多,人死了对运动不利,还怕有人推卸责任。……

8.5事件发生时学校有没有领导机构存在?

这个问题的附带追问是:宋彬彬是不是学校领导机构的成员?8.5事件是校方组织的还是学生自发的?

多年以来,师大女附中红卫兵撰写的与卞仲耘之死有关的文章都说,1966年8月5日下午对卞仲耘的批斗是学生(高一3班)学生自发组织的,校方领导机构不是这次批斗会的组织者。甚至否认校方领导机构和红卫兵在1966年8月5日已经存在。叶维丽曾气势汹汹地发出质问“8月5号时,是否存在一个名分明确、有职有权的‘权力当局’?”当然,她的回答是否定的。

师大女附中老三届初二四班学生张鸿敏(现笔名敏一鸿)2010年曾撰文《追究卞仲耘惨案真凶》。文中明确表示:全校有统一组织指挥、不是权力真空。张鸿敏用亲身经历证明,工作组离校后,学校不是无政府状态。

1967年5月27日,老师刘文莲和王晶垚有过一次谈话。事后,王晶垚对这次谈话记录进行了追记。这份《刘文莲谈话记录》(尚未正式发表)中记载:

“8月4日学生参观了四中的武斗,第二天就学习了。武斗开始以后,高三有些学生曾表示,还未定性,不应这样打,打死了怎么办?但没有组织正式出面制止”。

关于1966年8月4日发生在北京四中的暴力事件,四中学生和老师是这样记载的:

“8月4号的时候发生了一场很大的事情,我们当时都在劳改队关着呢,这个学生一点名,四中的一批红人,当时恐怕得涉及到二三十人,全校的学生聚集在操场,围着跑道两边,杨滨、然后我,然后于主任,杨刘于屈,后边一群所谓的支部的红人,围着操场,一边走着,学生就一边打,那时候我才33岁,我那会还年轻,杨滨呢,当时已经快60了,走着走着就跌倒在水坑里头。整个打了一圈……”

北京四中“口述历史”研究小组《1966-1968:北京四中的暴力迫害》 第52期《记忆》

“8月4日,四中爆发了文革以来最严重的一次流血事件。四中的校领导与教师们被勒令排成一队,有的带着高帽、有的挂着罪状、有的剃成阴阳头、有的被捆着双手,围绕着操场像游行示众一般走了一圈又一圈,接受着小将们的怒斥甚至拳打脚踢”。(水流云在《北京四中在一九六六》 第52期《记忆》)

组织参观四中武斗是一个女附中校方权力机关才能安排的活动。可见8.5事件绝对不是像宋彬彬刘进所言,只是一个事先没有任何征兆的偶发事件。

《刘文莲谈话记录》中还记载:

“人(指卞仲耘)送到医院以后,医院门口就由革委会的学生把门了”。

这里,“革委会”三个字再次出现,说明学校不是处在权力真空状态。至于为什么要派人把守医院的大门,只有请宋彬彬、刘进等人解释了。

下面看看宋彬彬是怎样说的。

宋彬彬在《宋彬彬谈话纪要》中两次承认1966年8月5日存在着一个简称为“革委会”的机构:

“后来医生来了,不敢看,要革委会的证明才给看”;“事情发生后,当时我们革委会几个人都很紧张,怕大家紧张,就讲话了,可是大家还鼓掌,也不紧张。”

宋彬彬不但承认学校存在着一个名叫“革委会”(应该是“文化革命委员会筹备小组” )的机构,而且还承认她本人是其中的成员,即“我们革委会几个人……”

2007年,长江文艺出版社出版《师范大学附属实验中学校史》。此书第142页中说:7月下旬“控制学校的是‘文化革命委员会筹备小组’和红卫兵组织。这二者几乎相同,因为红卫兵的领导人也是‘筹备组’的成员”。

《师范大学附属实验中学校史》一书的的编辑一定采访了很多亲临过文革的师生后,才写下上述文字。历史的记录和现实的回忆都是吻合的。

不仅如此,在“七人字条”的问题上, 也可以旁证1966年8月5日前后,女附中存在权力机构。

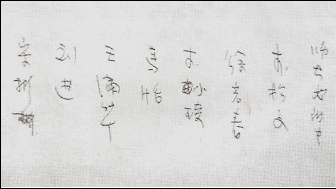

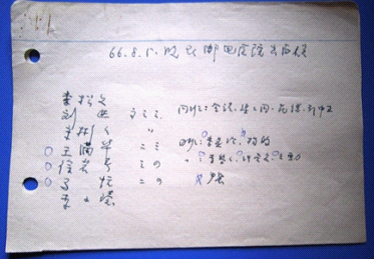

1966年8月5日卞仲耘被害身亡。当晚在邮电医院,王晶垚先生见到了卞仲耘的遗体。在停尸房的外间,有七个人一字排开站在王晶垚先生的面前。王晶垚先生说,我不认识你们,请你们写下你们的名字。之后,宋彬彬等七人留下了这个字条,表明他们是学校的负责人。王晶垚先生回家后又在笔记本上记下了这七人的名字。王晶垚先生在字条上方注明:“66. 8. 5. 晚在邮电医院出面人员”。这个“出面人员名单”和“七人字条”互为印证,是女附中当时存在领导机构的证据。

“七人字条”影印件。

与王晶垚谈话人名单。

不容狡辩!1966年8月5日前后女附中存在权力机构,这个权力机构的主要成员就是学校红卫兵的领导成员,宋彬彬就是其中的一员。当然,刘进也是其中一员。

从《宋彬彬谈话纪要》中可以清晰地看出,8月5日下午的批斗会是由学校的权力机构事先安排的。因为宋彬彬说:“本来想开会斗她,打一打威风,因为她有心脏病,高血压,后来就死了。” 这句话的语文含义是任何一位小学生都可以读懂的。

有人会说(比如刘进),仅凭《宋彬彬谈话纪要》中宋彬彬说的“本来想开会斗她,打一打威风”一例文字不能完全证明对卞仲耘的批斗是有组织的。这只是一个“孤证”。

用“孤证说”来否定证明人的举证是红卫兵的一个战术。刘进已经说过:“孤证不立”。

但是,关于要对卞仲耘及其其它校领导“打打威风”的表述,仅在王晶垚先生记录和保留的文字材料中就出现过三次,另外两次是:

《宋淮云谈话记录 1967年8月15日》中记录了刘进在8月6日的广播稿,其中,刘进说到:“昨天发生了武斗,是为了杀卞仲耘的威风。因为她有心脏病,高血压,死了。”;

《胡志涛谈话记录 1966年12月10日》中,胡志涛说:“学生这次打人,说要煞煞他们的威风”;

除了王晶垚先生的上述三份历史记录谈到了“打打(煞煞)威风”,在女附中老三届的学生的回忆文字中,也有与“煞煞威风”有关的记载:

陶洛诵是师大女附中高一年级的学生,现旅居澳大利亚。陶洛诵在她的自传体小说《生之舞》一书中写道:

“宋彬彬是红卫兵的头头之一。8月5号卞仲耘、胡志涛、刘致平校长和梅树民、汪玉冰主任跪在操场高台上被打的时候,宋彬彬正好站在我身后。我听到她说:‘煞煞他们的威风也好。’我们学校是‘红八月’打人风的始作俑者”。

伏生的文字。“伏生”是笔名。她是师大女附中初二年级的学生。2003年,伏生在网络上发表回忆文章《那天,我是残杀卞仲耘的目击者之一》,其中写道:

“接着,一个学生开始大声讲话。她说,这些黑帮分子在工作组的保护下躲在屋内,明为作检查,实际在享清福。今天我们就要打打他们的威风。说着,几个学生拿来了剪刀,开始剪校长们的头发”。

宋彬彬、宋淮云、胡志涛、陶洛诵、伏生这五个互不相干的人在1966年、1967年、2003年、2007年等不同的时间段述说同一个细节,难道还不能说明问题吗?刘进的“孤证不立”可以休矣。

红卫兵为什么要“煞煞(卞仲耘的)威风”?文革伊始,卞仲耘即被罢官,“威风”从何而来?

这还要从6.21事件说起。

6月3日张世栋为首的工作组进入学校后,卞仲耘就被停职。6月中旬,国务院转来袁淑娥(大连工学院俄文教员)所写万言揭发卞仲耘的诬告信。工作组和“革命师生代表会”对诬告信如获至宝,在6月21日召开批斗卞仲耘大会。宋彬彬在《宋彬彬谈话纪要》中讲述了6月21日批斗会前的情况:“后来到六月二十一日会不久前。张世栋喜出望外地对我们说现在有可以罢官的材料了。我们问他是什麽,他说是从国务院转来的揭发卞仲耘材料。当时张世栋根本不了解袁是什麽人,听张的口气,好像袁还是党员似的”。

在6月21日的批斗会上,在工作组和“革命师生代表会”的纵容下,袁淑娥登台演讲,揭发卞仲耘。卞仲耘在批斗现场惨遭左翼学生的毒打,几次晕厥在批斗台上,张世栋、宋彬彬、刘进、李宋文等人袖手旁观。

在红卫兵的“另一种陈述”中, 6.21暴力事件和8.5惨案是分立的、没有丝毫关系的两件事情。但是,6.21事件是师大女附中第一起暴力事件,8.5惨案是6.21暴力事件的延续和终点。宋彬彬刘进的“煞煞威风”之说就是链接6.21暴力事件和8.5惨案的一个重要环节。

据王晶垚先生回忆:

1966年6月21日,工作组组织斗争会批斗卞仲耘。会上卞仲耘遭到残酷殴打。事件发生后,卞仲耘与王晶垚先生连夜起草控告信,向党中央和邓小平控告师大女附中工作组。

之后,这封控告信被转回师大女附中。落入工作组和“革命师生代表会”手中。

1966年8月4日,卞仲耘被害的前一天的中午,卞仲耘给王晶垚打电话,说学校(指学校文革当局)勒令她交出控告工作组信件的底稿。王晶垚赶回家找出留存的底稿,交给卞仲耘。所以,王晶垚先生认为,“煞煞威风”不是一句泛泛之言。它的含义是:卞仲耘在6月21日挨斗之后竟敢上书控告,此威风必须煞止。

1966年8月5日早上,卞仲耘向家人做了最后的诀别,她预感到死亡快要降临。但是,46年后,红卫兵执意要把8.5事件描写成一个突发事件。

卞仲耘遇难的当天晚上,王晶垚在邮电医院看见卞仲耘的尸体后痛哭失声,回家后他悲愤地在笔记本上写下了“我杀仲耘”四个大字。王晶垚当时的直觉认为,是那封控告信引来了杀身之祸。

凡是对文革暴力说不的人都必须被打死。李文波对暴力说不,他就被红卫兵打死了;卞仲耘对文革暴力说不,她也被打死了。这就是红卫兵的逻辑,也是师大女附中红卫兵的逻辑。

卞仲耘上书控告工作组是一件相对隐秘的事情,除了卞仲耘王晶垚夫妇和工作组,女附中普通师生中很少有人知道这件事。但是学校领导机构的人员肯定是知道的,工作组执政时期的“师生委员会”的成员和工作组撤退以后成立的“文化革命委员会筹备小组”的成员宋彬彬和刘进对卞仲耘上书一事一清二楚。“煞煞威风”分别从此二人口中说出不足为奇!奇怪的是,46年后她们将此情节“遗忘”的一干二净。人们都说记忆是有选择性的,现在看来,“遗忘”也是有选择性的。

对本节做个小结:

1966年8月5日下午,为了报复卞仲耘上告的行为,师大女附中校方权力机构 “文化革命委员会筹备小组” 和红卫兵召开批斗会斗争卞仲耘。目的是要煞煞卞仲耘的威风。批斗会最终失控,演成变成体罚、殴打和残杀。局面失控后,宋彬彬、刘进袖手旁观,见死不救,酿成血案,难辞其咎!说她们有责任,不仅仅因为她们是“文革筹备小组”成员,也不仅仅因为她们是红卫兵,更因为她们是共产党党员。

8.5事件发生时,师大女附中红卫兵成立没有?

早在2010年第47期《记忆》发刊之前,叶维丽就撰文否认师大女附中红卫兵在1966年8月5日已经成立。

关于这个问题,笔者曾在2010年专门撰文进行过讨论,文章标题是《师大女附中红卫兵是什么时候成立的?》。这里不再重复其中的内容。

在王晶垚先生公布的6份材料中,《胡志涛谈话补记》中对师大女附中红卫兵存在于1966年8月5日有清晰的记录:

“我说:‘××,叫我搬就搬,不要打。’ ××说:‘不许叫我’,还是打。后来红卫兵集合去开会(红卫兵成立会)。×即把胡交给一批初一初二的学监督”。

胡志涛的回忆发生在1966年12月9日。亲身经历的事情,记忆不会有误。

师大女附中红卫兵早在7月29日以前就纠集成伙。但是成立大会是在8月5日召开的。用批斗校领导和暴力升级做为红卫兵成立大会的一项仪式,在当时是一件顺理成章的事情。

长江文艺出版社出版了《师范大学附属实验中学校史》。此书第142页中说:7月下旬“师大女附中红卫兵成立。红卫兵掌权。控制学校的是‘文化革命委员会筹备小组’和红卫兵组织。这二者几乎相同,因为红卫兵的领导人也是‘筹备组’的成员”。

原师大女附中老师刘秀莹2006年在《卞仲耘,一位令人深切怀念的好校长——纪念卞仲耘同志殉难40周年》一文中写道:“那是1966年8月5日,十年浩劫开始,她——一位老革命同志,在自己曾经勤恳工作了17年的校园里,拖着病重的身体,受着烈日的酷晒,干着繁重不堪的体力劳动,同时遭受红卫兵和学生们的批斗,她是被红卫兵和学生们用狼牙棒和乱拳打死的。卞仲耘同志满怀悲愤地殉难了,这是师大女附中校史上耻辱的一页,也是我们心中永远难以愈合的伤痛”。

证明师大女附中红卫兵在1966年8月5日已经成立的文字很多,这里不再一一引用。

事情很清楚,师大女附中红卫兵不是像叶维丽所说,是在8月18日前夕才成立的。师大女附中红卫兵是卞仲耘惨案的肇事者。46年之后,她们却想让全体师大女附中学生共同承担打死卞仲耘的血债。有此想法,有此做法,良心实在是坏了。

宋彬彬抢救过卞仲耘吗?

“宋彬彬抢救过卞仲耘”是红卫兵在第47期《记忆》上爆料出的最荒诞不羁的神话。笔者曾经撰文详细讨论过这个问题。

在2010年4月30日之前的全部师大女附中师生的回忆文字中,甚至包括白芳(叶维丽)的文章均无宋彬彬抢救卞仲耘的记载。

白芳(叶维丽)2007年为母校90年校庆撰写《卞仲耘之死》在谈到卞仲耘死亡的情况是这样写的:

“教职员中没有人敢站出来为校领导说话。一位老师后来说,在那种气氛下如果有人敢这么做,也会遭到与校领导同样的命运。文革开始后老师们差不多都遭到来自学生的程度不等的批判。暴力行为一起,多数老师都胆颤心惊,一心想伺机逃离。有几个留下来的人后来帮助把卞送到了医院。

这里需要考察一下前面提到的“核心学生群体”在这个过程中在做些什么。据××(笔者注:XX应该是指刘进)讲,在游斗校领导时,她们正在一间屋子里开会,而讨论的议题是:工作组撤走后,如何开展“文化大革命”?有学生进来报告说,人打得太过火了,于是有几个人出去“劝阻”过激的行为。而再次有人闯进来报告时,带来的消息则是“卞仲耘快要不行了”。

叶维丽的这段文字讲了两个情况:

第一、是几个留下的老师把卞仲耘送到了医院;

第二、叶维丽本文的叙述逻辑很正常,她发问,当老师把卞仲耘送到医院的时候,“核心学生群体”——即红卫兵领袖在干什么?刘进回答叶维丽的追问,说,听到过“卞仲耘快不行了”的报告。叶维丽的文章叙述到这里这里嘎然而止,没有一字一句关于抢救情节的描述,随后,文章进入下一段落开始讨论“主要动手的是革干和革军子女”的问题。

事情很清楚,“抢救卞仲耘”的神话在2007年的夏季还没有被刘进叶维丽一伙研讨和编造出来。

《刘文莲谈话记录》清楚地记载了抢救卞仲耘的过程:

“……后来才听说,送到门口,学生不让出校门,说她装死,不让送。人一直放在小操场,我们跑过去看时,她身上盖着一张白纸。这时,学生们害怕了,说,我们不管了。这时,我、陈云南、王桂莲等人就给卞洗脸,眼里都是泥,眼球已经不能动了。嘴里在吐气,吸气少。王桂莲拿来她的衬衫、裙子,准备替她换,已经没法换了。学生怕这样子送医院影响不好,所以才不让送。叫刘医生来看。刘医生来已经摸不出脉了。说我看不了,学生还骂他。……”

刘文莲讲述的内容包含两个内容:

1)卞仲耘眼里都是泥,眼球已经不能动了。嘴里在吐气,吸气少;

2)刘文莲、陈云南、王桂莲等人就给卞仲耘洗脸;

刘文莲1967年5月讲述的有关抢救的过程中,没有宋彬彬出现,也没有刘进出现。

2010年4月,叶维丽和刘进在《也谈卞仲耘之死》中首次在《记忆》上编造“抢救卞仲耘”的神话。刘进说:

“直到黄昏,有个同学来说卞校长快不行了,人在后院呢,我和宋彬彬等同学急忙跑下楼去。……

……不过,这些具体细节我和宋彬彬都不记得了,当时我们完全懵了。

我推着车,好几个同学在旁边帮着推,把卞校长送到了邮电医院”。

叶维丽是这样说的——凡是刘进说的,叶维丽都相信:“我倾向相信刘进说的,你们在听到人(卞)躺在垃圾车里奄奄一息的消息时,马上就行动了”。

凭空制造这个神话的目的就是为宋彬彬登台亮相做铺垫。一个抢救过卞仲耘的大善人大恩人何必道歉呢,卞仲耘的家属应该感恩戴德、鞠躬致谢才对啊。

可是读者在《宋彬彬谈话纪要》中读者没有看出任何与抢救有关的蛛丝马迹:

“八月五日,……有人说打人还没散,说卞躺在宿舍门口,当时,守在身边的有XX、XXX,一直到送医院。我只站在操场这一头,没有过去。

先说拉到卫生所,然后再请医生来。后来医生来了,不敢看,要革委会的证明才给看。当时我认为不会出什麽大问题。有人告我卞在宿舍门口躺着的时候,可能天己快黑了,记不清了。……

事情发生后,当时我们革委会几个人都很紧张,怕大家紧张,就讲话了,可是大家还鼓掌,也不紧张”。

为了能够让读者看懂上述文字。笔者有必要介绍一下46年前卞仲耘的三个受害现场。

从《胡志涛的谈话补记》和《王永海谈话记录》中,以及以前师大女附中师生和红卫兵的回忆文字中可以看到,卞仲耘在那个黑色星期五的下午曾经在校园的三个地方逗留过:大操场——宿舍楼——校北门内侧。

第一现场:大操场上。卞仲耘和其他学校领导成员被批斗还强迫体罚挑土,时间是三点左右(有人说是下午两点左右)。王永海这样回忆:

“……下午三点左右,开始时,先看到有百十个学生把她们五个人叫到一处,后来操场上有四五百学生,让卞校长她们五个人游街,头上戴着纸篓。学生叫我们准备好铁锨,筐子等工具,准备让他们挑土。两只筐子装满了土,有一百多斤,谁也挑不动”。

第二现场:女生宿舍。是卞仲耘倒下去的地方,之后再也没有站起来,这是她的死亡之地。时间是四点左右。王永海这样回忆:

“卞校长不知怎么被带到宿舍楼去劳动的?过了不久(个把小时?),有三四个学生站在学生宿舍门口喊我们,喊我们:“你们把大便(卞)拉走!”我们都怕挨打,哪敢不应。

我们进去一看,卞校躺在大门里边过道的地上。头朝北脚朝南。她身上全是水,满地也都是水。有一股腥味。她的脸已经不象样子了,嘴里不停地在“噗!”“噗!”地往外喷着绿色的沫子。身上的衣服已经不像衣服了,白衬衫变成灰黑色的了。她的鞋子已经不在脚上,是放在脚旁边的地上。我们三个人把她抬起来,很沉,很沉。我们把她放在运土的车子上(前面有两根杠子的人拉的车子),头朝后,脚朝前。我把她的鞋子也放到车子上,鞋子上有大便”。

《也谈卞仲耘之死》的五人之一的冯敬兰曾经对这个现场有清晰的描述。

《王永海谈话记录》还透露一个重要内容,即红卫兵曾经命令王永海用平板车将遍体鳞伤,濒于死亡的卞仲耘拉回卞仲耘的家。王永海是这样说的:“后来有的学生叫我们把卞校长送回家,我们说,不认识地方。他们说,你们不会问?有的学生反对往家里送,大概感觉那样推着车子在街上走着不好。这样,人就躺在院子里没人管”。从王永海的谈话中可以清晰地看出,红卫兵把人打死后并没有作鸟兽散,她们从容地提出各种处置办法,其中就是没有立即送医院的决定。

第三现场:校北门内侧,一辆手推车承载着已经死亡的卞仲耘,从下午三、四点钟一直逗留到晚上七、八点钟。对这个现场描述的最为细致的人是胡志涛,她是这样回忆的:

“卞躺在拉土车上,身上压着大板子、扫帚、簸箕、纸,乱七八糟的东西,拉开一看,卞两眼瞪天,口里喷沫,两腿裤子上都是粪便,(那个样子惨不忍睹),(以后十几天,白天晚上,一闭眼就看见她那个样子。)

当时我一看,人完了。我就对学生说,快送医院吧。但是没人送。后来胡坐在屋子里,从窗子往外看”。

胡志涛在1986年写的《八.五祭》中的再次描述卞仲耘遇害的第三现场。其内容和1966年12月对王晶垚先生的讲述基本一致。

卞仲耘是如何从第三现场被送往医院的?

《王永海谈话记录》中是这样记载的:“大约过了一两小时,才看见邮电医院大个儿的徐大夫来了。有的老师还给卞校长洗了脸,因为脸上不像样子了。后来,是两个老师用担架把卞校长抬走的。临走时,听有人说:拿一件雨衣来,用雨衣把人盖起来,从东楼东北面新开的大门抬到对门的邮电医院去的”。

胡志涛在1986年写的《八.五祭》中也回忆了卞仲耘被送往医院的情况:“夜幕渐渐地落下来了,我看看肿胀的手腕上那只被污水模糊了的手表,时针正指在七点上。窗外有人走动。不一会儿,校医带着两个穿白大褂的人把卞仲耘用担架从北门抬出去了”。

胡志涛和王永海的回忆中,红卫兵根本没有出现在第三现场。所谓抢救卞仲耘之事更是无稽之谈。

《宋彬彬谈话纪要》没有涉及第一现场,而是从第二个现场宿舍楼的情况开始叙述的。

当“有人说打人还没散,说卞躺在宿舍门口,” 的时候,宋彬彬说:“我只站在操场这一头,没有过去”。这说明她旁观了武斗,尽管卞仲耘已经倒下,但是宋彬彬“没有过去”。这“没有过去”四个字,可以包含很多信息,例如宋彬彬确实没有参与殴打卞仲耘。但是无法包含“劝阻”和“抢救”的信息。

当卞仲耘在宿舍楼倒下的时候。宋彬彬还说:“有人告我卞在宿舍门口躺着的时候,可能天己快黑了,记不清了”。宋彬彬关于卞仲耘滞留第二现场的时间也是错误的。她说“卞在宿舍门口躺着的时候,可能天己快黑了”是不对的。天黑以前,卞仲耘就已被王永海等人从宿舍楼运走了。这一切说明宋彬彬离开第二现场后,就再也没有出现过,也没有在第三现场出现过。而第三现场是卞仲耘被送往邮电医院的出发地。

从宋彬彬的上述回忆中,读者可以发现宋彬彬在谈话中始终没有提及第三现场,也就是卞仲耘在女附中的最后滞留地——校北门内侧。如果宋彬彬抢救过卞仲耘,以卞仲耘死相之惨,她想不涉及都不可能。

当卞仲耘遍体鳞伤,濒临死亡的时候,没有人去抢救,停放她的小车被置放在烈日下,她的身上堆满了大字报纸、板子。这个时候宋彬彬到底在干什么?

宋彬彬承认,当得知卞仲耘被打倒在宿舍门口的时候,她没有过去。她不过去的原因是她认为:“不会出什么大问题”。这短短的几行字清晰地表明宋彬彬没有采取任何抢救措施。

她接着说:“事情发生后,当时我们革委会几个人都很紧张,怕大家紧张,就讲话了,可是大家还鼓掌,也不紧张”。 这是一个何等冷酷的人啊!她竟然当着死者家属面说,面对死人并不紧张,还为之鼓了掌。宋彬彬到底都讲了些什么话,还迎来一片掌声,46年后是否可以如实告诉读者?

综上所诉,一个和一群为死亡鼓掌的人会去对频临死亡的人实施抢救吗?宋彬彬抢救卞仲耘的神话可以休矣!

刘进在8月6日的广播里都说了些什么?

讨论本节内容之前,首先要强调指出一点,就是刘进最近关于8.5事件的讲述没有一句话是可信的。例如,她声明自己1966年8月19日已经退出女附中文革运动,成了一个逍遥派。但是王晶垚先生记录下来的资料中显示,刘进在所谓退出学校文革后,还多次去王晶垚家问东问西。这些记录清晰地证明刘进在撒谎。

1966年8月6日上午,也就是卞仲耘被打死后的第二天,刘进在学校的广播里以校方负责人的身份向全校师生公布了卞仲耘的死讯。她在广播中丧尽天良地咆哮:“死了就死了!”的声音给女附中师生留下了极为深刻的印象。现在,刘进和宋彬彬将这个“死了就死了!”的版权送给了老一辈无产阶级革命家吴德同志。为了减弱这句话的非人性度,刘进和宋彬彬对吴德的口气进行了文学的修饰。

刘进说:“吴德听完我们的汇报,半天没有说话,后来才慢慢说:……死了就死了。”

宋彬彬说:“吴德听了汇报后半天都没有说话,后来才慢慢说的。……人死了就死了”。

显然,经过上述口径统一的修饰后,“死了就死了”这句话似乎好像真的变得有那么点儿人情味儿了。

“死了就死了!”的发明权现已无法勘定,因为吴德已死,死无对证。红卫兵选择文革后46年后说话的好处也在于此,重要的证人都死光了,吴德死了,王任重也死了,所以可以肆无忌惮地纵情胡说。

但是在文革年代,刘进的这句“死了就死了”到底应该如何解读呢?还是让我们用谢富治在红八月中的一段话了为刘进的“死了就死了”做注脚吧。谢富治在红八月中举行的一次公安干部会议上说:“红卫兵打了坏人不能说不对,在气愤之下打死他就算了。如果说不对就给坏人撑了腰,坏人嘛打死了就算了嘛”。

刘进的“死了就死了”的含义和谢富治的“打死了就算了”的含义是对等的,且无需任何文学修饰即可读懂的。

刘进除了咆哮:“死了就死了!”,在广播里还讲了些什么?

张静芬老师在卞仲耘遇害后的第五天给王晶垚先生写匿名信,控诉红卫兵的暴行,并提及刘进的讲话,张老师写道:“这件骇人听闻的惨案,在某些人是噤若寒蝉,某些人是敢怒不敢言。6日上午广播,要封锁消息,这是封锁得了吗?”。

上文提到的陶洛诵同学在《生之舞》中回忆当年刘进的讲话:“校长卞仲耘当晚死去。红卫兵头目第二天在学校的大喇叭里恐吓:“任何人不许往外说,谁说出去谁负责。”

上文提到的伏生同学的文章《那天,我是残杀卞仲耘的目击者之一》中这样回忆刘进的讲话:“教室里的有线喇叭响了,是革委会的刘进的声音。她说,卞仲云被斗后,由于天很热,加上她平时就有心脏病,因此,她心脏病发作,死了。”

王友琴同学在她的《女性的野蛮》一文中回忆刘进的讲话:“……当时学校“文化革命委员会”的副主席,一个高中三年级的学生,在广播喇叭里说,昨天晚上,校长死了。当然,她不说‘校长’,而是说的女校长的姓名,她说‘死了’,而不是说‘打死了’”。

在王晶垚先生保留的文革材料中对有一份《宋淮云、刘秀莹谈话记录》和一份《宋淮云谈话记录》。1967年4月23日师大女附中学生宋淮云在王晶垚先生面前回忆了1966年8月6日刘进的广播稿内容。王晶垚先生分别在两张纸上记录了宋淮云的回忆,宋淮云说:

刘进在广播中这样讲:“昨天发生了武斗,是为了杀卞仲耘的威风。因为她有心脏病,高血压,死了。毛主席说:好人打坏人,活该。大家不要因为发生这件事,就缩手缩脚,不敢干了。这件事,任何人都不许向外面讲,否则就按破坏文化大革命处理。”

宋淮云版的刘进广播稿字数不多,只有86个字。但是,这86个字中的信息量很大,重要的信息有四个:

第一、刘进承认发生武斗的目的“是为了杀(煞)卞仲耘的威风”。这个煞煞威风的主观动机在《宋彬彬谈话纪要》中宋彬彬也承认过。关于“煞煞威风”上文已作陈述,这里不再多讲。

第二、刘进说:“好人打坏人,活该”。

文革中,最早在公众场合说这句话的是江青,时间是1966年7月28日,地点是北京展览馆。她的原话是:“好人打好人,误会;坏人打好人,光荣;好人打坏人,活该”。刘进只不过是鹦鹉学舌罢了。

第三、刘进否认卞仲耘死于暴力,用死于心脏病、高血压为红卫兵开脱罪责。刘进的这个说法在《宋彬彬谈话纪要》中被宋彬彬几乎一字不差地重复了一遍:“这个广播有个稿:本来想开会斗她,打一打威风,因为她有心脏病,高血压,后来就死了……”

第四、“大家不要因为发生这件事,就缩手缩脚,不敢干了”。这句话不可以理解为刘进在鼓励红卫兵继续打死老师。刘进是在鼓励红卫兵继续批斗校领导和老师。

如刘进宋彬彬坦言,卞仲耘死后的第一个夜晚对于她们确实是一个不眠之夜。她们先要在邮电医院面见死者的家属,宣告卞仲耘的死亡;又要赶到北京饭店去找吴德,寻找上级部门,探明态度;回到学校后又要商量明天如何向全校师生交代卞仲耘的死因。不知道是宋彬彬还是刘进出了一个主意——以心脏病和高血压来掩盖卞仲耘死于暴力的真相。从这个idea衍生出来的具体措施就是第二次面见王晶垚先生时,提出要解剖卞仲耘的遗体——被王晶垚先生严辞拒绝。

慑于红卫兵暴力,邮电医院出具的死亡证明不但错写了卞仲耘的年龄,还对卞仲耘的死因含糊其辞,写着:“死因不明”。但是,关于卞仲耘最终死因是“高血压”和“心脏病”的说法,不翼而飞,流传甚广,其源头就是8月6日刘进的讲话。

据1966年11月27日王晶垚先生记录的《王永海谈话记录》,刘进在广播中也讲了打人不对的话:“第二天早上,学校革委会的广播里说:卞仲耘已经死了。这件事对学校的运动不利,这样做不对,大家不要到外面去说”。这段话与《宋淮云、刘秀莹谈话记录》中刘秀莹的谈话内容基本一致:“……卞死了,发生了这件事,对运动不利,大家不许传到外面去”。

刘进所谓打人不对的理由不是打人本身就是错误的,而是“对运动不利”。为什么打死卞仲耘对运动不利呢?在《宋彬彬谈话纪要》中,宋彬彬说得更清楚:“我们当时怕有阶级敌人捣乱,怕有人利用,怕别的学校也会打人,怕问题搞不清楚,而且卞的线多,人死了对运动不利,还怕有人推卸责任”。

谢富治为什么要让宋彬彬为毛泽东献袖章?

下面,讨论一个延伸的话题:谢富治为什么要让宋彬彬为毛泽东献袖章?

卞仲耘是文革中在北京第一个被红卫兵活活打死的中学校长。北京市委和其它主管部门都曾派人到学校调查。作为主管治安的公安部长谢富治对8.5事件肯定一清二楚。但是,吴德、李雪峰和谢富治是否如实上报中共最高层毛泽东本人?现在看来值得怀疑。

1966年8月5日——卞仲耘死亡之日,中共八届十一中全会正在举行。大约在8月6日左右,江苏省委第一书记江渭清向毛泽东通报江苏省教育厅厅长吴天石及其夫人李敬仪夫妇8月3日被斗死的情况。江渭清的这个通报的直接结果就是在8月8日通过的《关于文化大革命的决定》(即“十六条”)上写明“要文斗,不要武斗”。《江渭清回忆录》中对此情节有详细的描述。

而吴德回忆录和李雪峰有关回忆文章中对师大女附中的8.5事件均无记载。其它文革资料也无卞仲耘之死被上报的记录。说明当年吴德、李雪峰和谢富治可能根本没有将卞仲耘的死亡报告上报毛泽东。因为,当年如果上报过卞仲耘死亡的情况,无论结果如何都是一件值得在回忆录中书写的事情,如同江渭清及其自传。在文革中,向毛泽东隐瞒红卫兵暴力案件不是没有发生过,陈伯达就将《解放军报》记者反应红卫兵施暴情况的报告压了下来,理由是“太阴暗,不能送”。

《十六条》中的“要文斗、不要武斗”的规定形同虚设,对红卫兵根本没有约束力。如果李雪峰(北京市委)、谢富治(公安部)能够像江渭清一样,向毛泽东呈报北京市已经出现打死人的情况,或许会导致在《十六条》中出现比“要文斗、不要武斗”更加严厉的措辞,对即将出现的红八月杀人潮起到一些遏制作用。

从吴德回忆录中透露,毛泽东在红八月的23日抱怨北京乱得不厉害,太文明了。林彪为“乱”的程度定下了一个上限,即不要打死人。毛泽东和林彪的话表明,8月5日卞仲耘被打死、8月17日北京第101中学陈葆昆老师被打死、8月19日外国语学校张辅仁张福臻老师被打死、8月22日女三中校长沙坪、八中校长华锦被打死等信息或许根本没有被报告到毛泽东和林彪那里,所以毛认定北京太文明了,林认为“打死人”可以成为一个禁区。

王晶垚先生曾在听到《十六条》中“要文斗、不要武斗”的规定时候产生一种极为善良的愿望,即因为有了“要文斗、不要武斗”的规定,卞仲耘虽然成为北京第一个被红卫兵打死的人,也是最后一个被打死的人。用卞仲耘的死换更多人的生,或许是值得的。终断一线望,永成千载痛——王晶垚先生的愿望终成无望,红八月的死亡之门不可逆转的开启了。

宋彬彬承认,当年她为毛泽东敬献红卫兵袖章是经过谢富治的许可,而她本人也和谢富治认识[]。宋彬彬和谢富治到底熟悉到什么程度,宋彬彬没有详细说。宋彬彬为毛泽东敬献袖章的活动看似偶然,似乎不是事先安排好的。但是,作为一个政坛老客的谢富治,他真的不懂得让一个刚刚把自己学校校长活活打死的红卫兵组织的代表——无论是谁,为毛泽东敬献袖章意味着什么?只要那个沾有卞仲耘鲜血的袖章(王晶垚语)戴到了毛泽东的臂膀上,师大女附中红卫兵的暴力行为就被合法化了。

8月18日,天安门上,毛泽东对宋彬彬说:“要武嘛!”这是一句略带“未来时态”的祈使句。其实,师大女附中红卫兵早就动武了——“要武”是一个“现在完成时”的态势。

宋彬彬在文革中打过人吗?

《宋彬彬谈话记要》以及其它材料都没有关于宋彬彬是或否打过卞仲耘的确切记录。

然而,讨论宋彬彬是否打过卞仲耘这个问题本身就非常无聊。就如同《记忆》曾经在男四中专刊中煞有介事地讨论该校在“文革”中确实没有本校师生被打死,而只有“小流氓”被打死一样无聊和无耻,似乎红卫兵打死那个“小流氓”就是天经地义的。

1979年春天,大规模平反文革中及建国后的冤假错案的工作全面展开。当局高层为这项工作制定了一个“水落石不出”的总原则,即为受害者恢复名誉,但不追究害人者的政治和法律责任。在后来对“三种人”的排查中,基本维持了“水落石不出”的做法。实施上述原则的具体做法就是不允许司法介入和不圈定涉嫌人员,当然同时也就谈不上去排除涉嫌人员。

有了这个大前提,卞仲耘案件的模糊化是可想而知的。所以,在卞案水落石不出的情况下,单独澄清宋彬彬是否打过卞仲耘这一个情节是多么的可笑。

“水落石不出”是一把双刃剑。如果宋彬彬在“文革”中打过人,无论是在北京还是武汉,因为有了“水落石不出”的袒护,她就可以一生高枕无忧、平安无事;但是,如果她在“文革”中确实没有打人,因为有了“水落石不出”,她就一切都想说也说不清了,何况时光已经过去了46年。这种“说不清道不明”的局面是30多年前就已经预设好了的。否则还能叫“水落石不出”吗?

用叶维丽的话讲,关于宋彬彬与八五事件有关的说法,不自某女士始,而是流传了几十年,长盛不衰。 还有人说,1966年10月在南方串联时,就看到一份到处张贴的传单,上面说宋要武打死了多少人,印象中有六七个人之多。而那时候袁腾飞还没有出生;徐友渔正远在成都指挥“红卫兵成都部队”捍卫毛主席的革命路线;千家驹在做什么不得而知。追诉传说的源头只能达到一个结果,提醒人们关注宋彬彬。宋彬彬在文革中到底打没打过人?常人只能猜测!而对此问题是与否的猜定并不是取五五对开之势。凡是经历过文革的人,凡是经历过红八月的人,他们的判断会更多的倾向于Yes,或者Maybe。这就是民众记忆和历史记忆的指向性,用恩格斯的话讲,它是一个矢量和,是具有方向性的,且不以权势的意志为转移。宋彬彬《四十多年来我一直想说的话》发表后,网络上留下数以万计的指责性留言已经说明了这个问题。

王晶垚先生已经公布了他手中的材料。红卫兵会如何回应?红卫兵和王晶垚先生第四个回合的斗争即将开始。为了文革中的受难者,王晶垚先生不会退让;红卫兵更不会退让,因为她们不想被钉死在历史的耻辱柱上。王晶垚-宋彬彬对簿历史的公堂会以什么样的结局记入史册? 读者可以拭目以待。

|