“杂交水稻之父”的桂冠不能直接戴在袁隆平头上。请大家认识更多的可敬的神农、“这些给我们米饭吃的人们”!他们是“中国的脊梁”,为中国人能吃上饱饭、为人类解除饥饿的威胁默默贡献了毕生才智。袁隆平是他们中的一员,他们是无数位袁隆平

老高按:昨天谈到粮食,谈到农业,鬼使神差般地顺笔扯到袁隆平,按照我的一知半解写道:“……‘中国出了个袁隆平’。被誉为‘杂交水稻之父’的他创造了奇迹,其成就怎么评价也不为过,着实让我热血沸腾,相信一举让中国从缺粮国变成了余粮国。”

昨天写的,今天就被打脸。有朋友在微信群中转来一篇图文并茂的文章《请暂时遗忘袁隆平,我们应该认识一下这些给我们米饭吃的人们》,原来“杂交水稻之父”的桂冠,真不能直接给袁隆平戴上。

作者署名为“魔都囡”,显然是个群体,作者自己明说了:“其实我们上周就要写了/在动笔之前我们办公室四个人都在查资料/我们的本意……”

这个写作群体真不简单,我随手浏览一下,他们花了很大功夫,很多篇目翔实地介绍了人们应该知道却鲜为人知的信息。这篇谈谁称得上中国的神农的文章,就让我大开眼界,让我认识了这么多一代又一代默默地在田间地头投注心血、洒下汗水的农业科学家!他们的名字和功绩多年来只在业内传颂,圈外人却一无所知,报刊网络上充斥的是某影星不付赡养费被冻结帐户、某女神被拍到在迪拜与小鲜肉同车前往酒店之类八卦垃圾消息——世道何其不公!

为此我当“二传手”,将“魔都囡”的文章转贴如下。微信文章的文字转过来倒不费事,麻烦的是许多照片和图表无法直接转,而这些神农们的事迹若不配上照片和图表,就大为失色。好在用谷歌在网上找到了这篇文章,能够把照片和图表一一拷贝过来。

请大家认识一下这些可敬的神农、“这些给我们米饭吃的人们”!他们真正是中国的脊梁,他们为中国人能吃上饱饭、为人类解除饥饿的威胁贡献了毕生精力和才智。袁隆平是他们中杰出的一员,他们是无数位“袁隆平”。

魔都囡

先做个声明囡囡很不愿意说这个水稻的杂交 光这个杂交的科普一篇文章就写不完

太过复杂,不育系、保持系、恢复系 还有三系二系X系杂交法也是让人头疼

水稻的杂交育种,与杂交水稻其实也是不一样的 如果要详细解释本文就没法写了

我们本篇不讲这些技术名词 全部抛开,只谈意义

希望农业大牛们不要来杠

和大家先打两个预防针

1、水稻的研发是非常特殊的

我们写过格列卫,医药基本都是在实验室完成的

但是水稻的研发完全不是“实验室到临床”

几乎就是完全以“农田”为基础

不是说在实验室里随便就能搞出来的

这点恐怕很多人都不知道

你要有成就,必须下田

这也是很多几十岁的老专家依然下田的重要原因(当然,责任心也是很重要的)

2、可能会毁你们三观的

没有一个水稻品种能够全国通杀

真的,这个和医药什么的完全不一样

水稻技术发展至今,天气和土地的因素依然非常重要

水稻的品种具有明显的地方性

这个稻你家种可以大丰收,我家种就死翘翘

所以我们的标题不是乱写的哦

今天这篇文章很戏剧化

其实我们上周就要写了

在动笔之前我们办公室4个人都在查资料

我们的本意是写袁隆平老爷子

因为在我们大家的心里

他就是当代神农啊

我们有饭吃都是靠他

他养活了大半个中国啊

很多网友和我的想法一样的

我们怀着极其崇敬的心情打算写一篇慷慨激昂的文章

但是我们4个人查了整整一天数据后碰头开会

大家都面面相觑

发现事情和我们预想的大相径庭?

为了求证,我们4个人都谈了各自的意见

发现我们的结论相同

所以在考虑良久之后决定写下这篇文章

文章的目的很明确,喝水不忘掘井人,吃米更不能忘记种米人 让大家知道是谁真正给了我们米饭吃

谁才是真正意义上的神农

很多人可能想问,难道不是袁老爷子?

还真不是……我们写文章要有数据

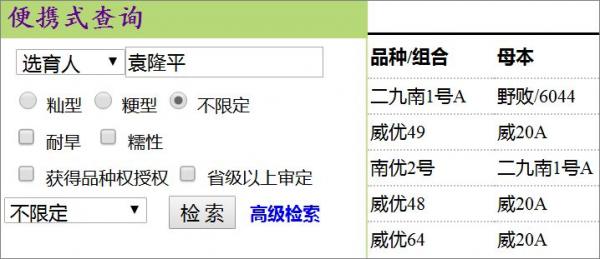

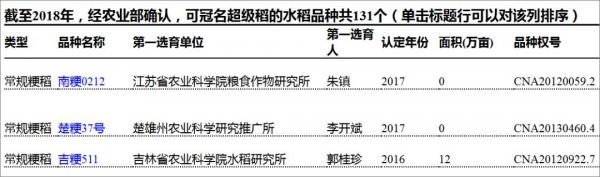

看一下这个网站,估计没多少人知道

国家的水稻数据中心

目前整个中国栽培水稻

就是我们吃进嘴里的大米基本上都是来自这些品种

可能图太小,我们局部取前几位放大点看看

很遗憾的告诉大家

我们目前吃的大米没有几个是袁老爷子的产品

这是真的……

这点恐怕大家都没想到吧……

我们也没想到……我们以为现在吃的大米品种起码一半是袁老爷子的

事实上并不是……袁老爷子有数据可查的品种只有这几个

这大都没有大规模种植

我们甚至还查了老爷子的公司的一些育种

同样遗憾,大没都大面积种植

我们可以这么说,基本上我们没多少人吃过老爷子的米

是不是和我们大家想的不大一样?

这不该是这样呀!

和我们预期的相差甚远

然后我们不得不从头开始查询

因为我们抱着一丝希望 哪怕这些品种不是袁老爷子的

是运用了袁老爷子的技术呢?

但是结果又让我们很失望……

不过也让我们更加惊醒的看到

原来我们现在吃进嘴里的大米竟然有那么多的故事?

几乎下面每个提到的人都能单独写一个故事

但是限于篇幅,我们只能概述一下

大家觉得袁隆平老爷子有什么外号?

中国水稻之父?中国杂交水稻之父?

连词典都这么说

我们特别去问了几位农业学的粉丝

得到的答案是否定的

原来杂交水稻根本不是袁隆平的发明啊

中国真正的水稻之父,堪称奠定了水稻这一门学科的另有其人

我们10个人里面10个人不知道他的名字

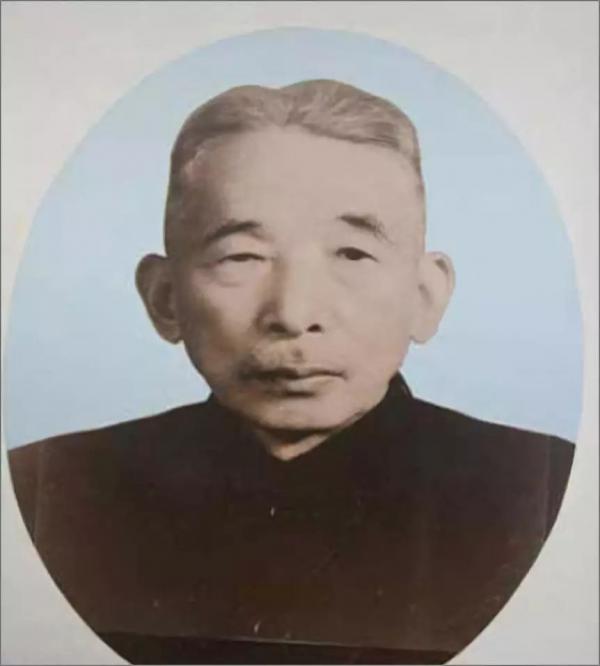

真是不应该,他叫丁颖

可以说,没有他,就没有后来的稻学分类

是中国真正意义上第一位水稻专家

丁老爷子1888年出生,1964年去世

毕生都在研究水稻和水稻杂交

也是目前学术界唯一没有争议的“中国水稻之父”或者“中国杂交水稻之父”

因为他真正意义上开创了中国的很多个第一

1926年第一次在广州发现了野生稻

随后一生都在从事水稻的杂交育种研究

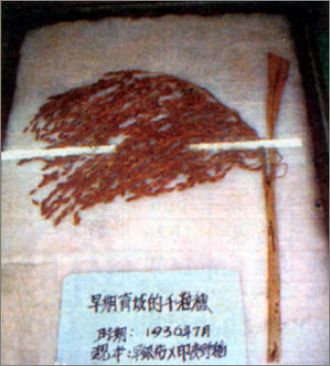

1930年就育成了让当时很多中国人都能吃饱饭的“千粒穗”

这个有多牛?

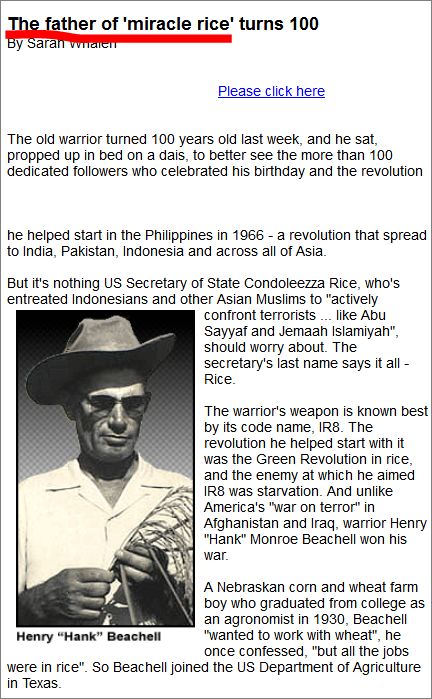

要知道,世界上公认的水稻之父是一个美国人 名字叫做Henry M. Beachell(1906-2006)

是他第一次在1963年完成了第一个杂交水稻的育种

台湾+菲律宾,就是后来著名的IR8 当时拯救了东南亚的很多发展中国家

被称为奇迹稻之父(这个不是杂交水稻哦,是常规稻,只不过用了杂交育种技术)

丁老爷子其实比他更早 后续的很多成果其实都是建立在他的理论上

可惜我们没多少人知道他的名字

甚至同年代的美国的育种专家琼斯的名气都比丁老爷子响

琼斯和丁颖是同时代人

他1926年也开创了世界水稻杂交的理论先河

我们的丁颖也在这个时候发现了野生稻

可惜啊可惜,现在整个中国估计都没人知道这位真正的“稻神”

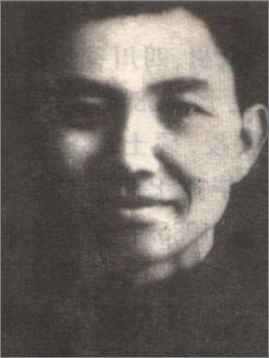

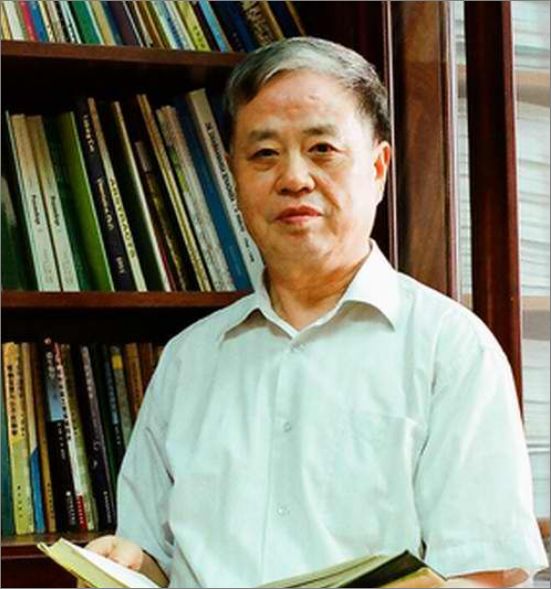

说到可惜的“稻神”还有一位大家也不知道

他的名字叫管相桓(1909年-1966年) 丁颖的名字一万人里面可能还有一个人知道 管老爷子的名字10万人里面都不会有人知道

他牛在哪里?他创立了新中国第一个稻谷的种子库、基因库

很多品质极其优良的种子都是他保存下来的

也是中国的水稻遗传学之父

袁隆平是他的学生,很多知识都是建立在他的理论上

我们有多少人知道?

还有一位更是了不得,叫赵连芳(1894年4月2日-1968年5月7日) 也是堪称大神级人物

不说其他的,上面提到的那个神级的稻种IR8中混入的一个

就是他培育出来的“低脚矮”品种

有人可能会问,其他不管

不是说袁老爷子大幅度提高了水稻的产量吗?

我们遗憾的告诉大家,并不是

真正意义上中国第一位提高产量的是这位老先生

他叫黄耀祥(1916.08.17一2004.2.22)

可能我们都不知道

过去的水稻都是高高大大的高杆

水稻最怕的是什么?

就是倒伏,正常的也会倒

抽穗过重扛不住,或者风雨天一刮

一旦倒伏,就完蛋了

以前我们收成低的一部分原因就是因为水稻倒伏率很高

黄老爷子破天荒的把中国的水稻矮化

大大降低了水稻的倒伏率

直接提高了产量

所以他被称为中国“半矮杆水稻之父”

50年代育成世界上第一个籼稻矮杆良种“广场矮” 比IR8还要早8年

水稻研究和其他不一样

医药研究可能一个理论成果就能载入史册

但是水稻不一样,实际的成果更重要

无论从理论还是成果,我们办公室所有人均认为

黄老爷子的贡献已经超过了袁隆平老爷子

因为他开创了“从无到有”的过程

世界级半矮杆专家美国的诺曼博格洛和黄老爷子几乎同年完成这项技术

黄老爷子当年这项技术就直接把广东稻谷单产从250公斤左右提高到350公斤~400公斤 如果说其他几位,比如丁颖等太早的话

那么把黄耀祥称为中国“杂交水稻之父”是绝对应该的

事实上有多少人知道这个名字?

可能我们在很多宣传资料中看到是袁隆平老爷子提高了中国粮食产量

我们明确的告诉大家

这种提法是非常错误的

也是极度不科学的

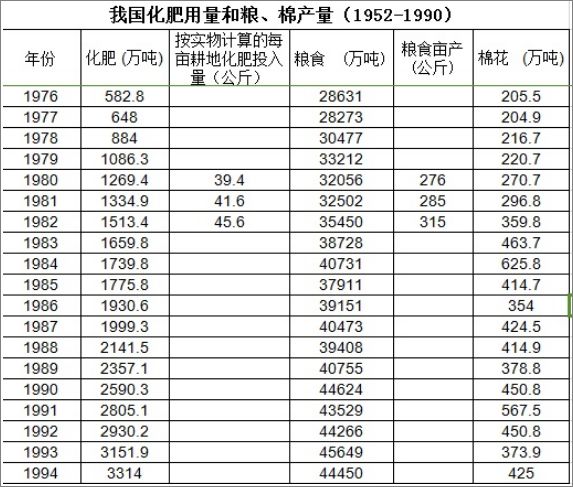

中国在70~80年代粮食产量突飞猛进靠的是什么?

不是袁隆平的研究成果

而是我们的田地制度提高了农民的积极性 化肥的运用提高了土壤的肥力 农药的运用减轻了病虫害的侵扰 农田水库的修建减缓了过去靠天吃饭的现状

最后才是杂交育种的应用

现在的舆论似乎把所有的功劳都归功到袁老爷子一个人头上

这会让中国很多的土地专家、化肥专家、农药专家、水利专家都委屈

科学不能这么算的,中国粮食产量提升绝对是一个综合的因素

每个项目囡囡几乎都能单独写一篇文章

化肥之父范旭东,农药之父沈寅初,包括我们写过的百草枯之父李德军

农田水利专家刘竹溪等

是那么多的专家和劳动者一起努力才有了整个中国粮食的丰收

所以类似下面很多帖子其实是误解了

这种提法和宣传显然与事实不符

包括我们自己在内的很多人其实都受到了误解

那么袁老爷子的成就在哪里?

主要是一篇论文1966年《水稻的雄性不孕性》

这篇论文的影响力还是比较大的

为我国三系水稻杂交指明了方向

指明方向的意思是这个东西可以搞

而不是教程,教大家怎么搞

事实上类似的研究很久以前中国就开始了

无论如何,这是袁老爷子应该有的功劳,不能抹杀

袁老爷子本身踏实低调勤劳也是事实

但是我们经过查询,很遗憾,这仅仅只是一篇开端论文

并没有实际可操作的东西出现 我们都知道,农业水稻研究是看成果的

一项理论很难成为通用的一个东西

那么是袁老爷子发明了三系杂交法吗?

很遗憾,也不是 1958年,日本东北大学得到了水稻雄性不育系 1964年日本琉球大学实现了粳型稻的三系配套 1968年,日本的新城长有还实现了杂交水稻的 “三系”配套

可能有人会认为,袁老爷子的理论毕竟还是有用的呀

这点没问题,我们认为袁老爷子在中国的农业史上绝对可以留下一笔

但是,这一笔目前显然过重了

他当年的成就后来甚至不是靠他自己完成的

他的三系杂交只是一个理论,必须要找到实际的野生稻株才行

那么袁隆平找到吗?没有

是这位老爷子找到的,他叫李必湖

他1970年在海南找到了雄花败育的第一株普通野生稻 这株被称为“野败”,没有他的发现

袁老爷子的研究成果只能是一纸空文

但是我们有多少人知道他的名字?

所以后世有很多人把李必湖称为“中国杂交水稻之父”

一个是提理论,一个是搞实际

哪个更加重要?

ok,可能有人会说不管谁找到的

总是袁老爷子最后搞出来的对吧

你们又错了,即使找到了“野败”,第一个把三系搞出来的也不是袁老爷子

而是中国另外一位专家,颜龙安

可能大家难以理解

这个事情难道不是一个研究所开始的嘛?

大家又错了,研究杂交水稻不是研究药片

这个几乎是全国动员的,动员了几千位科研人员一起搞

正式名字叫做“大协作”,中国杂交水稻其实是大协作的成果

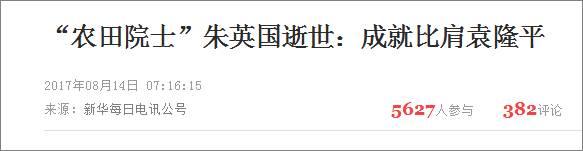

比如和“野败”同样牛的还有朱英国院士的“红莲”和“马协”

意义在哪里?如果全国只有“野败”,那么万一出问题

我们全部死翘翘,他的发现让整个中国的粮食安全得到了保证

所有的业内人士都认为他的成就至少不会低于袁隆平

而我们有多少人知道呢?

这位伟大的一直奋斗在农田直到人生最后一刻的朱院士

说白了,袁老爷子理论的最大影响力是确定了这个事情可以干

但是具体干成了,却不是袁老爷子,而是这位颜龙安

1972年冬,颜龙安育成“二九矮1号”不育系及同型保持系,并开始向全国提供不育系种子。 而袁隆平则比颜龙安晚了将近一年,在1973年秋天才育成“二九南1号”不育系和同型保持系。 所以我们很多人也把颜龙安称为中国真正的三系杂交水稻之父。

可能又有人会说

不管了,袁老爷子提了,后面也搞出来了,应该也算是他的

很可惜,大家又错了

当初袁老爷子搞出来的三系杂交水稻产量是上去了

但是抗病能力很弱,很难实际大面积推广

这个时候另外一个大神出现了

这个大神做的东西就是现在我们吃进嘴里的大米

这位大神叫谢华安

还记得一开始囡囡贴的数据吗?

目前实际种植可以吃到我们嘴里的

排名前几位的就是谢华安的成就

而袁老爷子的成就几乎没有应用的

这点可能很多人都要跌破眼镜了吧

如果按照目前市场的分类

是不是谢华安才能称为“神农”?

因我们大部分人吃的都是他研发的大米啊

可能有人不服气,袁老爷子不是还有超级稻吗?

对此,网易新闻曾经做过一个专题

具体内容我们不贴了,不合适

大家可以自己看看

大家可能经常会被袁老爷子那些亩产900斤,1000斤的新闻刷屏吧

每条都很振奋人心

但是囡囡查询下来

这些东西的实际意义并不大

网易新闻的这个专题的解释基本靠谱

囡囡只说一点,我国目前早就过了温饱的阶段

全国人民吃饱是没问题的

可能很多人为袁隆平辩解说

哪怕超级稻再难吃,总比没得吃好饿死吧?

事实上目前中国的人均粮食产量已经远远摆脱“饿死”的程度了

真的,囡囡没有瞎说

事实上全国的超级稻目前登记的有131个

很多还不是杂交稻,都是常规稻

袁老爷子的超级稻只有4个

也就是说,超级稻不管是否适用

我们全国的科研人员都在搞

并不是袁老爷子一个人的成就 但是我们现在提到超级稻,能想到的只有袁隆平

这显然是对其他科研工作者极大的不尊重

甚至可以说是亵渎和侮辱

而上面提的是更为先进的两系 某些方面比袁老爷子的三系更为先进 那么两系总该是袁老爷子的成就吧?

很可惜,也不是,两系的成就要提到另外一个专家

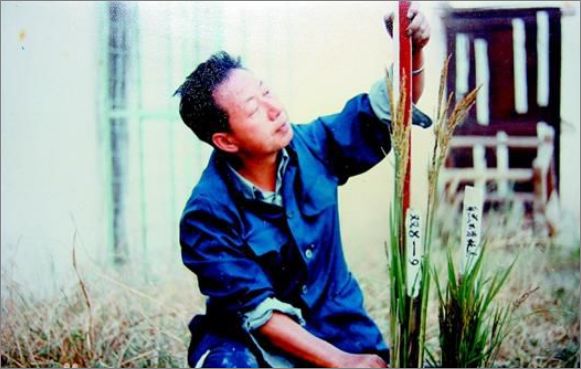

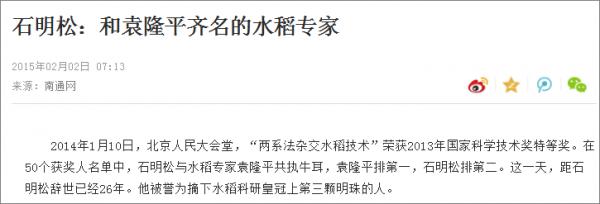

石明松(1938-1989,意外触电身亡)

前面大家也应该看到了

中国杂交水稻成就公认有三个

一个就是开始提到的黄耀祥的矮化,这是他自己搞出来的

一个就是袁隆平的三系,这不是他一个人搞出来的

第三个就是更为先进的二系,这是石明松自己搞出来的

而且我们查到,袁老爷子认为自己的超级稻比日本的越光米还要好

真的,不是我们瞎说,这是老爷子自己说的

对这点,我们非常的不认同

我们甚至不想去反驳老爷子的观点

杂交稻的口感只要就我们目前吃的真的是比较一般

和日本的越光米比起来差距不是一星半点

不知道老爷子是怎么得出这个结论的?

而我们日常生活中比较常常吃到的

比如著名的五常大米,“稻花香”等

大家知道是什么品种吗? 不是人工的杂交稻,是自然杂交的常规稻!

和二系的发明人石明松相比

另外一位发明人就更委屈了

大家近期都看到过袁老爷子的“海水稻”

是不是超级牛?所有人都兴奋死了吧

甚至在迪拜沙漠都成功了

(迪拜这个事情我们不便细说)

很多网友都激动死了

纷纷表示赞叹:

� 我们是不是都认为袁老爷子首次成功在海里种植了水稻?

抱歉,这个事情大家又错了

而且错的离谱

中国第一个搞“海水稻”的不是袁隆平

而是一个叫陈日胜的老人,1986年就发现了

而且即使陈日胜也不敢把这个叫做“海水稻”

只能称为耐盐碱水稻,因为根本不可能直接种海里的 是的,你没看错,袁隆平的海水稻目前根本不具备在海里生长的条件

说起来大家可能要吐血

这个海水稻是海水用淡水冲淡种植的

真的,别笑,真的是这样

盐度冲淡到0.6%,而真实的海水盐度呢? 3-3.5% 而另外一个囡囡一直想说的问题就是产量

不管是海水稻还是以前的那些杂交稻

老爷子的量总是很惊人的

但是这些真的没有意义

为何?这些都是试验田的量产

拿海水稻为例,甚至只是小范围的产量的换算

袁老爷子的很多产量数据有点类似安卓旗舰机皇的每一次“刷分”

都是在极端完美条件下不计成本的产量

事实上到农民手上真的能有一半左右就了不起了

这也是袁老爷子很多的品种没有吃到我们嘴里的根本原因

其实我们全文是想让大家更多的了解中国的水稻发展史

我们吃了那么多年的大米,总得感恩一下这些幕后的人吧

但是收集完我们发现,袁隆平的影子几乎出现在水稻发展的任何角落

他的光辉把其他所有科学家都掩盖掉了

所以全文看起来一直在摆脱袁老爷子的影响

我们可没有去黑袁老爷子啊

我们不知道中国的水稻宣传为什么会变成这样

好像袁老爷子养活了整个中国

水稻就是他一个人的功劳

这个真的是不对的

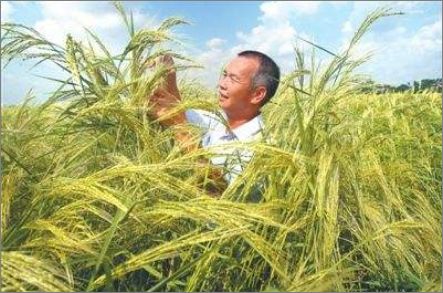

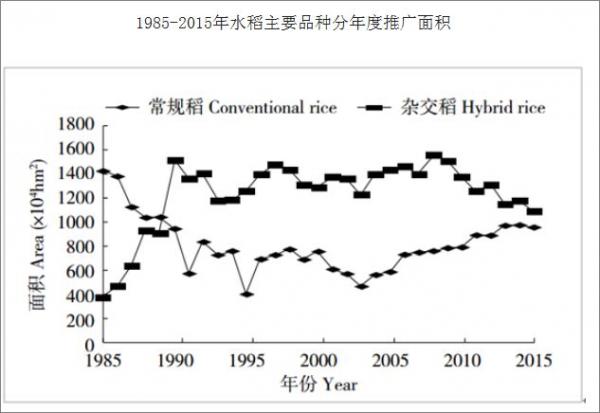

已经有数据表明 口感更好的常规稻的种植面积已经渐渐赶上了杂交稻

而杂交水稻的推广面积在连年减少

其中市场欢迎度也有重要影响

“米好不好吃”已经成为了很多人的第一选择

否则也不会有人千山万水从日本买米回来了

中国人能吃饭靠的一代一代的科研工作者的不懈努力

是广大没有名气的基层工作者日复一日的跋山涉水寻找新的育种

是广大没有名气的基层科研人员年复一年在田间不懈工作

不仅仅是农业,其他相关行业也是居功至伟

这也是我们标题这样写的原因

打个比方,推动中国粮食这部大车如果有1000个人

那么袁隆平只是其中一个,并不是现在媒体报道的仿佛擎天柱一般

袁老爷子的贡献不容忽视 但是放在整个中国农业的大海里也只是沧海一粟

所以,今天大家请暂时遗忘袁隆平几分钟

把目光投向更多不知名的水稻科研人员和那么多基层工作人员

我们应该对他们说一声:谢谢

中国如果真的有给我们饭吃的“神农”

那么他们才是!

近期图文:

中国夏粮大减产?虚惊之后的探究

从美国的精神内战反思中国人的左右之争

都知道说真话难,但难的症结何在?

又一段揭示中国法律真相的对话

量化调研:网络管制最大受害者是管制者自身

知青运动五十年,最近开了研讨会

《机密档案中新发现的毛泽东讲话》目录

从与上一代的代沟,转到与下一代的代沟

|