邓小平不是恼火向苏联领导人泄了底,而是恼火被公开告知老百姓。他着意隐瞒自己是全体党员、全体人民最高主宰、垂帘听政的真相。赵得知邓生气了,真好像自己做了大逆不道之事,想方设法赔礼道歉。这是什么样畸形的党,什么样畸形的体制,什么样畸形的关系?

老高按:上周五晚上我发出《伐林追问》第105期文字整理稿(2020年6月3日首播),引发了众多博友网友的热烈讨论,足见“六四”创深痛剧,造成人们心灵中巨大的震荡,绝未被34年岁月磨蚀,大家仍然关注它,试图解释它。

但我也感到,讨论中反映出有些朋友的误区。

最主要的有三:

一是记忆。对那一历史时期中许多事件,已经漫漶不清。对当时情况的描述,只是脑海中的模糊、零碎印象,离真实史实甚远;

二是思维方式上,用静止的、固定的、机械的观点看待人与事,未考虑在当时复杂的政治、人事这一网络中的互动,会引起各人思想演化、人际关系亲疏乃至政治站队变化。不少人难以理解:李先念为何对搞掉胡耀邦大有异议、避得远远(他说过胡耀邦是“阳人”),却热衷搞掉赵紫阳?难以理解邓力群在拨乱反正中,竟然是改革开放闯将(陈一谘、何维凌等人对他的贡献赞颂有加),后来却是反胡、反赵的急先锋;也难以理解邓小平何以单年靠左,双年偏右……

三是有朋友不是从具体的历史事件出发,而是从刻板的既定结论出发,由果推因,其信奉的既定结论,往往是中共意识形态沙皇操控宣传机器反复灌输的结果——例如从邓小平后来一言九鼎、自封核心,倒推他在七十年代末就已经众望所归,是所谓“总设计师”;

在这里的讨论中,我感到有几个问题尤其值得提出来请各位斟酌:

——邓小平在文革结束复出,是否就是取党魁权柄如囊中取物的领袖,只因他的伟大谦虚和恢宏远见,才只索要了军委主席的兵符?

——胡、赵、邓的关系,是否非此即彼:要么是对头,要么是有主有从的战友?

——中共高层政治格局,是否十年(1979-1989)自始至终两军对垒、原班人马一成不变?中间难道没有合纵连横、没有倒戈诈降、没有耳朵一软脚下一滑、没有挖墙角、掺沙子、清君侧?

——对邓小平的种种非议,是否就意味着历史的反动、意味着附和当今一尊的倒行逆施?

…………

我的系列节目《伐林追问》中这一关于赵紫阳的单元,共十集,是2020年春夏之交做的。在那前后,学界有不少研究成果,例如戴晴的《邓小平在1989》、林雪《寻道者赵紫阳》……当时我都没读到,眼下正在补课,丰富或者订正自己的认识,也正从各位的讨论中受到启发。感谢大家畅所欲言!

赵紫阳向戈尔巴乔夫交底,让邓小平恼火的是什么

《伐林追问》第106期,2020年6月5日首播

◆高伐林

又一个“六四”来了,又过去了,今年(2020年)已经是纪念“六四”第31年了。但对“六四”和相关问题的回忆和剖析,并没有结束。就算一些老话题,也能有些新材料,发现新意思。今天我们要谈的就是一个老话题。

要是问邓小平究竟什么时候决定换掉赵紫阳?众说纷纭,各执一词。但是若问邓小平与赵紫阳的关系什么时候破裂,大家的意见可能比较一致:1989年5月16日下午——中苏两个总书记的会谈之时。

赵紫阳与戈尔巴乔夫会谈。

苏共中央总书记戈尔巴乔夫1989年5月15日来到北京,是赫鲁晓夫1959年访华三十年之后苏联最高领导人第一次访华,在中共领导人心目中是极其重要的。戈尔巴乔夫的改革举措和他的“公开性”思维,又猛烈冲击中共,连薄一波都说,中国政治体制改革“比戈尔巴乔夫不能落后”。但是他这次来,赶上了中国文革以来罕见的动荡而大打折扣;随后没多久苏联自己也陷入动荡、三年后苏联解体、苏共解散,使这次中苏首脑见面和解的历史意义几乎化为乌有。这是所有当事人都做梦也想不到的。

戈尔巴乔夫此行一开始就不顺。北京高校请愿学生有意选在他抵达前夕占据天安门广场绝食。在他们心目中,悠悠万事,唯此为大,戈尔巴乔夫访华的份量哪有实现民主自由重要。选在这个时机,选在这个地点,就是要给当局造成压力和国际影响。东道主、国家主席杨尚昆不得不改在首都机场举行欢迎仪式。

对戈尔巴乔夫的欢迎仪式只能在首都机场举行,中国国家主席杨尚昆陪同戈检阅仪仗队。

5月16日那一天,戈尔巴乔夫在北京有三场会见:上午见军委主席邓小平,下午与国务院总理李鹏会谈,会谈后见中共总书记赵紫阳,赵紫阳宴请。过去我们只关注赵紫阳那一场,实际上三场会见都有看点。

中国革命与苏联有师承关系,甚至中共本身都是苏联红军一位情报人员尼克尔斯基,在一位荷兰人马林的配合协助下创立的。苏联给思想、给理论、给卢布、给枪炮,连邓小平、陈云这些人,也都是苏联培训的人才。邓是六十年代初期中苏论战总指挥,“九评”是他亲自领导完成的,邓小平有解铃还须系铃人的历史感。他对戈说:这次会见的目的是八个字:结束过去,开辟未来。比较出奇的是,邓更利用这个机会,总结了自己作为中共第二代核心的成就和遗憾,他说:

我这一生只剩下一件事,就是台湾问题,恐怕看不到解决的时候了。

已经做成的事情是:调整了与日本、与美国的关系,也调整了与苏联的关系;确定了收回香港,已经同英国达成协议。这些是对外关系方面的参与。

对内工作的参与,确定了党的基本路线,确定了以四个现代化建设为中心,确定了改革开放政策,确定了坚持四项基本原则。

邓小平会见戈尔巴乔夫。

邓小平讲这番话,很是顾盼自雄,踌躇满志。但戈尔巴乔夫对邓的评价并不怎么高,他在回忆录里说,“邓小平用的概念和术语都是过去时代的用语”。

倒是李鹏,对戈尔巴乔夫除了讲套话官话,还讲了一番连习近平也不敢轻易出口、老百姓讲了就涉嫌“煽颠”的话,如果李鹏今天当教师,这番话讲出口,小粉红学生就要举报他。他说:“我们不认为自由、民主、人权是资本主义国家的专利。社会主义国家也应是自由的、民主的,享有充分的人权。”——这算不算“只许州官放火,不准百姓点灯”?

赵紫阳与戈尔巴乔夫的谈话最引人瞩目。戈后来回忆,“老实说,在会见中,中共中央总书记的坦率令我吃惊。谈话中我甚至想:这是什么意思?”戈尔巴乔夫指出了赵紫阳的悖论和悲剧性——赵紫阳制造了杀死赵政治生命的社会群体。改革者杀死改革者这个悲剧,不久就发生在了戈尔巴乔夫自己身上。这个观点很有深意,我们今后还会谈到。

赵紫阳与邓小平

赵紫阳在与戈尔巴乔夫的会谈中,很明确地告诉他:他与邓的会见,两党的关系就恢复了。他同邓的会见是他这次来访的高潮。最关键的是下面这段:

从1978年12月召开的中共三中全会起,邓小平就是我们党和国家内外公认的的领袖。尽管前年召开的党的第十三次全国代表大会上,根据邓小平同志本人的意愿,他从中央委员会和政治局常委的岗位退下来了。但是,我们党的所有同志们都知道,没有他的领导、智慧和经验,是不行的。

因此,在十三大选出的中共中央委员会的第一次全会上,正式通过了一项非常重要的决议,凡是重大的问题,我们都必须向他请示。这个决议没有公布,但是今天我向您通报了。

次日《人民日报》报道中,措辞和语气做了模糊化处理,以减缓冲击力:“在最重要的问题上,仍然需要邓小平同志掌舵。十三大以来,我们在处理重大问题时,总要向邓小平同志通报,向他请教。”但赵紫阳这番话说白了就是:邓小平虽然在1987年退出政治局,名退实不退,重大问题都由邓拍板!

北京1989年5月17日,学生和民众抗议的矛头指向邓小平。

当时国内局势已经非常紧张,这番话在电视上现场直播(赵很关注是否直播),赵紫阳点明邓小平才是中共真正的一把手,顿时引发轩然大波,第二天的“517”大游行,邓成了众矢之的。有人说,这个脓包病灶被赵紫阳挑破,是件大好事,这个事实早该让全党全国知晓;更多的人说,赵紫阳推卸责任出卖了邓小平,这是赵紫阳摊牌,是孤注一掷,成功了一举改变垂帘听政,取邓而代之;失败了就是赵紫阳政治生命的自杀。一旦赵紫阳的仕途终结,对朝廷中的改革派必定是一大打击,他信任和重用的改革派高官都大祸临头。许家屯后来对我说过,赵此举实在是失策、不聪明;美国当时驻中国大使李洁明甚至认为,这番话敲响了赵紫阳的丧钟。

部分知识分子对赵紫阳讲话有更激进的理解。中国社科院政治学所所长严家其认为这就是赵摊牌信号。他基于这种理解,起草了北京知识界《517声明》,文中说:“中国还有一位没有皇帝头衔的皇帝,一位年迈昏庸的独裁者。”文中喊出了“打倒个人独裁!独裁者没有好下场!老人政治必须结束!独裁者必须辞职!”等等口号,影响很大。

赵紫阳为什么要对戈尔巴乔夫这么讲?这是“六四”的一段公案。是早有策划,还是为那两天狂热气氛所迷,以为“民气可用”?仍是一个不解之谜。

前中共总书记赵紫阳的秘书、中央政治局常委秘书鲍彤。

这一段是鲍彤在审稿中执笔添加的,赵审阅同意。他们对这样的效果大出意外。鲍彤的秘书吴伟说:“17日上午,我接到一些电话,都说昨天赵紫阳把邓小平给卖了。老鲍一般睡得晚,11点过起床,我去叫他,告诉他我听到的电话。正下楼,他停住了,起码停了十几秒没说话。突然说,如果有什么问题,由我负全责。”

鲍彤请政治体制改革办公室的社会局局长陈小鲁出面,找邓小平的小女儿邓榕,要向她解释。邓榕断然拒绝。鲍彤又请政改办与邓榕有私交的人给她打电话,想亲自澄清赵的本意。邓榕在电话上说:“请你转告鲍彤同志,现在已经没有必要再谈什么了。”“我们家老头子已经做好了第四次被打倒的准备。”

赵紫阳第二天也就是17日,想要找邓小平当面解释。但是邓拒绝与赵单独面谈,而是在邓家召开了紧急常委会。

赵紫阳1989年5月28日给邓小平写了一封信,当时他已经被停职八天。

小平同志:最近我越来越多地听到反映,我与戈尔巴乔夫的讲话,产生对小平同志不利的后果,我现在十分懊恼。产生这样不好的效果,是我原来没有预料到的。在深感愧悔的同时,我还想向小平同志说一下我当时的真实想法。

这次访问朝鲜时,我也着重向金主席通报了这个情况。跟戈尔巴乔夫讲这个问题,实际上是惯例了,问题在于这次做了公开报道。我从朝鲜回来时,听说小平同志关于学潮的讲话广泛传达后,社会上议论“常委向小平同志汇报不符合组织原则”,议论得很厉害,我觉得有必要加以澄清和说明。

小平同志的功绩在历史上都是要大书特书的,……这些话也是我对小平同志的真实态度,是不会改变的。无论到什么时候,我都不会反对小平同志!

最后一句表忠心的话讲得很重,赵紫阳还用了惊叹号。

赵紫阳口述回忆《改革历程》。

在《改革历程——赵紫阳回忆录》中,有一个章节专门谈这次中苏峰会,这已经是多年以后了:

【在我会见戈的前两天,(1989年)5月13日我在邓家里谈戈氏来访的有关问题时,邓说了一句话,说他和戈会晤后,两党的关系就恢复了。这和原来外交部的方案不同。我非常注意邓的这句话。正因为上述这些考虑,……很自然地我就讲了邓在我党的地位以及中共十三届一中全会的决定。我的这篇讲话,一举解决了两个问题:为什么邓戈会晤是中苏的高级会晤;邓目前仍是中共最高决策者是中央全会决定的,组织上是合法的。我当时感到这次讲得非常得体,既解决了问题,形式也很自然。……我本来出于好心,在维护他,保护他的形象,而尽到自己应尽的一份责任,却不料引起极大的误会,感到我是有意伤害他,我确实对这件事感到很大的委屈。这件事我本来可以不做,何必多此一举,实在有些懊悔!】

赵紫阳的秘书、政治局常委的秘书鲍彤,中共十三大一中全会那个“最重要的问题要由小平拍板”的决定,就是他起草的。他披露:邓小平亲自对赵紫阳说:“全世界看中国稳定不稳定,就是看我稳定不稳定。”鲍彤在接受法广采访时,把赵紫阳在和戈尔巴乔夫谈话时“抛出邓小平”这种说法,称作是个“笑话”。他回顾当时经过说,紫阳5月16日下午要见戈尔巴乔夫,把他下午要念的稿子口径给我看看,是外交部、联络部起草的,总书记要照念的。我看了觉得没有把握,当时来了一个中央联络部的局长,我问他:上午小平见戈尔巴乔夫,你在场吗?他说在场。我问:关于中苏关系正常化,小平是怎么说的?他说:小平说“最高领导人见面了,两党关系自然就正常化了”。我说这个不对,我们知道最高领导人是邓小平,戈尔巴乔夫知道吗?他不知道。

所以我在外交部、中联部给赵紫阳起草的稿子上加了一段话,是我加的,是我的笔迹,有档案可查。我的意思是什么呢?就是告诉戈尔巴乔夫:中苏两党关系正常化,就是由于两党最高领导人见面,而两党最高领导人不是我赵紫阳跟你,而是上午的邓小平跟你。

我觉得紫阳必须表这个态,不表这个态,就违反了党的十三大决议。因为十三大以后,紫阳凡是见外国的共产党领导人,都要讲这个话。因为邓小平讲的:“全世界看中国稳定不稳定,就看我的地位稳定不稳定。”

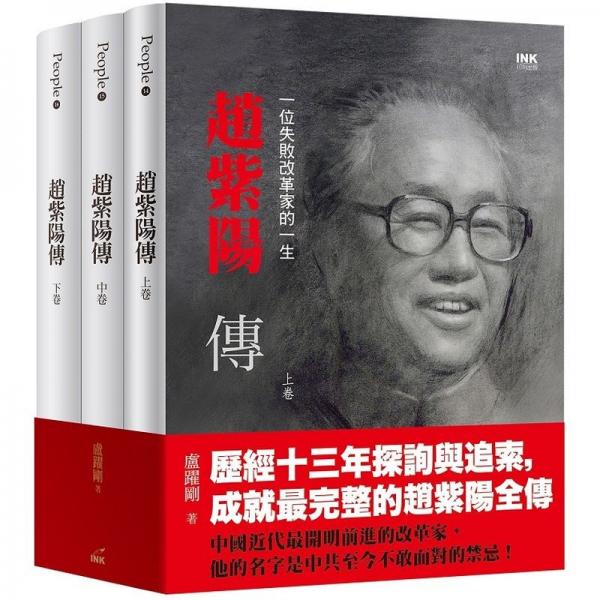

卢跃刚著三卷本《赵紫阳传:一位失败改革家的一生》。

还有一个因素,我们过去很少注意到,卢跃刚在《赵紫阳传》一书中介绍:原政改办社会局副局长唐欣认为,这件事“责任在苏共。戈尔巴乔夫访华,中苏两党在进行细节安排的会谈中共识,中苏两党关系正常化是以邓小平与戈尔巴乔夫见面为标志。不久苏联驻中国大使罗高寿照会外交部、中联部,说:苏共中央认为,戈尔巴乔夫与赵紫阳总书记会面,而不是与邓小平会面,是中苏两党关系正常化的标志。这说明,苏共对中共的安排有疑议,也是对邓小平在中共政坛的权威地位提出了挑战。外交部、中联部把苏方的意见报告了鲍彤。鲍彤找陈小鲁起草赵紫阳会见戈尔巴乔夫的预案,小鲁找我商量,说,这是一件棘手的事儿。我当时认为,苏联不像话,这不是挑拨嘛。小鲁也认为是苏联人挑衅……罗高寿提出问题的时间,是耀邦逝世前,政改室是赵紫阳的联络机构,陈小鲁具体负责戈赵会面的联络。注意,赵紫阳与首都工人对话的时候,就谈了邓小平在全党的地位,能说明是事先准备,我们也准备按照这个基调答复苏共。”

唐欣的说法是否可靠?卢跃刚向陈小鲁求证,陈小鲁说,印象不深。这就只能等今后俄罗斯档案解密了。

卢跃刚《赵紫阳传》中披露,邓赵矛盾激化,还有一个宋克荒事件,也与陈小鲁有关。卢跃刚甚至说,是姚依林“阴谋论”的直接证据,也是普遍认为赵紫阳戈尔巴乔夫谈话出卖邓,邓家和反对派反应激烈的“阴谋论”源头。

宋克荒是宋任穷之子,“六四”前后任全国人大外事委员会办公室副主任。

陈小鲁的完整表述是:

5月8日,赵紫阳五四讲话后,形势有点和缓,我到中南海见李勇(赵的秘书,与陈小鲁是北京八中不同年级的同学),出来碰见宋克荒。他问我:“形势怎么样?”我说:“不好。赵这次不行了,赵手里有四张牌,一,管经济他管得好;二,政治上他比耀邦稳健;三,赵没有自己的队伍,四,五三讲话、五四讲话和邓有距离。但是保持点距离也好,唱红脸的,唱白脸的,关键在于赵能否按照他的方针平息学潮。如果不能平息学潮,你是第一把手,起码是名义上的第一把手,要负责任,赵唯一的用处就是当替罪羊了。如果平息,赵还可以待一段。”宋克荒马上跟陈元报告了,说他们商量好了,要和老邓决裂,赵要另起炉灶。这事儿马上汇报上去了……我不知不觉被人当枪使了。这件事对赵紫阳是很大的一件事儿。1989年中央19号文件讲到动向时,讲我们政改室的情况,一半捕风捉影,其中讲,有人给赵紫阳出主意,让赵与邓拉开距离。“有人”就是说的我。“六四”以后,先是中组部副部长刘泽彭跟我谈话,提到我跟宋克荒的谈话。我说,这是我的私下意见,第一没有跟老鲍说,第二我也没跟赵紫阳说。六月初,杨尚昆找我谈话,我跟尚昆谈,5月8日跟宋克荒的谈话,是我的想法,跟赵与鲍无关。

你陈小鲁说这些,肯定是你们讨论好的,那也是阴谋论,你赵紫阳肯定有阴谋,党内斗争扩大化,与此有关。

陈毅之子陈小鲁当时负责赵紫阳与戈尔巴乔夫会见的联络事宜。

在卢跃刚看来,陈小鲁这段回忆的信息量甚大,透露出戈尔巴乔夫来中国之前,参与联络工作的主要人物对邓赵关系和赵的前途都比较悲观;透露出邓小平、陈云和杨尚昆这些元老,都知道了宋克荒传递的信息,并招致不满;赵及其智囊有把邓推到前台唱红脸的阴谋,以致称为“六四”清查的重大线索和赵的铁定罪名写入中央文件,而赵戈讲话,就正好坐实了“赵出卖邓”的图谋。——完全是与赵、鲍无关的个人私下见解,就这样在特定的告密语境下被放大为以赵为首的温和派的集体行动。

赵是公认在中共他那一代中最有智慧的人,政治经验绝非一般。因此,直到今天,仍有许多人不接受赵紫阳和鲍彤对这一事件的解释,或者认为赵对此有重大保留,有难言之隐。

无论如何,就算是忙中出错,好心办坏事,终究产生了严重后果:邓完全不认同赵是在维护他;赵作为一位在那时正在寻求党内外平息学潮之道的政治家,前功尽弃,甚至有人形容为“一言丧邦”。

对赵紫阳本意的分析,还将继续下去,我也会继续关注。但这里我有点另外的感想:

赵紫阳说“向邓小平请示是符合组织原则”的。这只是符合小圈子的组织原则,符合最高权力圈的组织原则。稍微放大一点,不说全体党员了,就说十三大的党代表,知道这事儿吗?党章不是说“党的最高领导机关,是党的全国代表大会和它所产生的中央委员会”吗?中央委员会通过一项决议,就把最高权力拱手奉送给了中央军委主席。到底是党指挥枪,还是枪指挥党?如果说这符合组织原则,这个组织原则站得住脚吗?

赵紫阳百年冥寿,许多人给家人送来挽联,图中左侧是其中一幅:六月飞雪 不以血红涂顶戴;百年冥寿 但凭雪白见清芬。(赵紫阳家人提供)

党内排序,报上排名,都是赵紫阳在前,邓小平在后。但是大家心照不宣:邓小平才是最高决策者。这是为世界侧目的错乱的、糟糕的体制。有实权的没名分,有名分的没实权。赵紫阳对戈尔巴乔夫讲了这个情况,邓小平非常恼火——他不是恼火这件事,而是恼火被说出来;他恼火的不是向苏联领导人泄了底,而是恼火被公开告知老百姓,视作被赵紫阳出卖,他着意隐瞒自己是全体党员、全体人民最高主宰这个真相,着意隐瞒自己就是在垂帘听政的真相;而赵紫阳得知邓小平生气了,真好像自己做了大逆不道之事,想方设法赔礼道歉。这是一个什么样畸形的党,什么样畸形的体制,什么样畸形的关系?

近期文章:

赵紫阳为什么执意访问朝鲜,犯下平生最致命错误?

赵紫阳在大跃进中发动“反瞒产”铸成大错

母亲早对赵紫阳讲:你给共产党拉套,不会有好结果

从乌托邦狂热试验醒悟的赵紫阳,写下中共转型最终失败的悲剧

极端理想主义者九头牛也拉不回来,用百万人殉葬

一帮法国留学生回国夺权改造社会,犯下反人类滔天大罪

中共对柬埔寨浩劫应当承担什么样的罪责?

历史小说掀起高岗事件最后的轩然大波

毛泽东语出惊人:有人为保存自己把高岗搞死

一代枭雄赴死拦不住,周恩来下令厚葬给谁看?

|