今天的人们丝毫不会怀疑安东尼奥尼的艺术动机——想方设法走向真实。这是一个艺术家的本能,用他的角度和方式观察中国、表现中国,看他的影片,我心存感激,感激他为那时的中国留下了另一个角度的记录,可以让我们的后代窥见祖先曾经生活的时代。那是人类二十世纪硕果仅存的标本

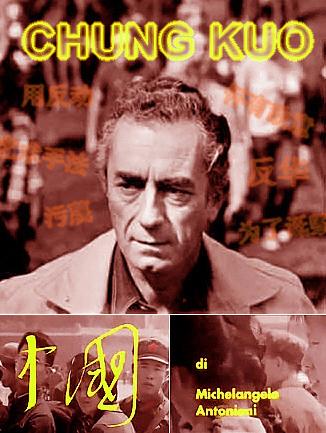

老高按:经历过“文革”后期的人,都会记得意大利著名导演安东尼奥尼拍摄的《中国》事件。1972年,他受周恩来的邀请,访问中国,拍摄纪录片,这部影片却被中国政府以“反华”与“反共”的理由严厉谴责。当时的中国人,没有几个人看过这部影片,但並不妨碍大家相信党中央的判断,同仇敌忾、异口同声地驳斥、声讨他“歪曲”了中国——惭愧!其中也包括了年轻的我,在本地报纸上发表了一首火气十足的声讨“诗”。

这部纪录片在中国的第一次放映,是这部片子问世32年、“文革”结束28年的2004年11月25日,在北京,由北京电影学院举办的一个纪念安东尼奥尼贡献的影展之中。

据说在“文革”结束之后,中国向安东尼奥尼表示了道歉。直到最近,我才看了安东尼奥尼的这部长达217分钟的纪录片,今天看,並沒有觉得艺术上有多么了不起,最强烈的感受却是:感谢这位著名左派导演,保存下来对“文革”期间中国社会的全景客观描述!

意大利著名导演安东尼奥尼 意大利著名导演安东尼奥尼

摄制组行动受到极大的限制。关于拍摄路线,曾经和中国官员讨论了整整三天,最终放弃原先从意大利带来的长达近半年的计划,在短短22天之内匆匆赶拍。影片难免带上了旅游者“猎奇”视角的特点。人们从中看到了主人希望世人看到的学校、工厂、幼儿园和公园,人们整齐有序地做操、跑步、工作,脸上洋溢着幸福、自信的笑容,儿童们天真烂漫,歌声清脆嘹亮。纺织厂女工下班以后仍然不愿离去,自觉地在工厂院子里围成小组,学习毛主席语录,讨论当前形势。影片最完整的段落之一,是通过针灸麻醉、对一位产妇实施剖宫产手术的全过程,几乎像科教片那样详细周到,从如何将长长的银针插到产妇滚圆的肚皮开始,一直到拽出一个血肉模糊的小生命。最后在长达20分钟的杂技表演中结束了影片。因为有官方的全程“陪同”,使导演的意图无法完全实现,只能采取一些偷拍、追拍、突拍方法捕捉细节和人们的表情。

1973年10月底,中国外交部新闻司下令查禁该片。影片作为1974年威尼斯艺术双年展活动计划的一部分,被安排在该城的凤凰剧院上映。得知消息后,中国的外交官抗议放映这部影片,意大利政府也尽一切可能制止这部影片放映,终于被移到另一所影院放映。当时审批拍摄的决策人是周恩来,江青正好借《中国》批判周恩来,江青令《人民日报》刊发长篇文章《恶毒的用心,卑劣的手法》——我记得,是一个整版。

“四人帮”称安东尼奥尼为“反华小丑”,“对中国人民的猖狂挑衅”。组织了一场声势浩大、持续将近一年时间的批判。其中仅1974年2、3月间发表的部分文章就结集了一本200页、收录文章43篇的书,名为《中国人民不可侮——批判安东尼奥尼的反华影片〈中国〉文辑》(人民文学出版社1974年6月版)。作者来自中国全国,很多人是安东尼奥尼拍摄过的地方的干部和群众。

批判文章揭安东尼奥尼老底说,他在二战时就投靠墨索里尼政权,在陆军中任职。曾奉法西斯宣传机关“政治片和战争片摄制处”命令,参与编写吹捧墨索里尼空军的影片《一个航空员的归来》,得到赏识。

当时有“儿歌”写作:

……学马列,批林彪,

从小革命劲头高。

红领巾,胸前飘,

听党指示跟党跑。

气死安东尼奥尼,

五洲四海红旗飘。

安东尼奥尼后来说:“令我沮丧的是,当时中国某些官员对本片的评价过于苛刻,言辞有点激烈,竟然将我和孔夫子、贝多芬相比,我个人认为不可理解。我认为这部片子,与其说是一部纪录片,不如说是周恩来认可的一部片子。很明显,周恩来与江青之间存在着斗争。”

“四人帮”被打倒之后,1979年中国外交部向中共中央、国务院提交《关于肃清“四人帮”在批判〈中国〉影片问题上的流毒,拨乱反正的请示》。1980年代初中国文化部长向安东尼奥尼表示歉意,安东尼奥尼接受了。

2004年11月25日,“安东尼奥尼回顾展映”在北京电影学院举办,给92岁的老人捎去了迟到的慰籍。看过当年被狠批的影片后,50岁左右观众感到隔膜,年轻观众则表示了认可,专家的评论说“呈现出一个伟大的影像思想者对陌生领域的影像直觉,对陌生空间中的人的直觉”。真是让人不胜感慨!

我是从“嗨,历史”网站上,看到安东尼奥尼的《中国》的,分为上篇、中篇、下篇。我希望,没有经历过“文革”的年轻朋友,不妨前往观赏,得出自己的结论:

http://hihistory.net/post/748/

第一部分,是导演在北京对一些场景的捕捉,有著名的天安门广场、长城、故宫、王府井,有中国政府安排的参加小学课间活动、医院的针灸生产、工厂的工人家庭生活、生产合作社的状况等;

第二部分,是导演被安排去河南林县参观红旗渠、集体农庄,古城苏州和南京,但他却将大量的篇幅放在了随意观察的中国人的面孔上;

第三部分是导演对上海的短暂观察,从街景到中国共产党诞生地,从新建的居民楼到殖民地时期的滚地龙,从茶馆到大工厂,从外滩到黄浦江上的船户,相对客观地反映了当时上海民众的生活。

下面转贴中央电视台高级编辑、纪录片拍摄者肖同庆的文章,供读者参考。

“被误解的马可·波罗”

看安东尼奥尼晚年的影片《云上的日子》,我能够感受到他的痛苦,这位毕生在探究真相的导演,直到晚年仍无法释怀纠缠一生的困惑,对政治、人生、爱情,还有那些森林般生长在心灵边缘的欲望,他都设法通过影像加以探讨。

好奇是一个导演的天性,当1972年,整个中国推到他面前的时候,他的兴奋是显而易见的。今天,我们已很难了解当初中国政府选择他来中国的详细理由,也许意共左翼的背景是唯一的理由吧。

1972年,对中国来说意义非同寻常,和美国接触,以牵制苏联——在毛泽东的晚年清醒状态下做出唯一的一项划时代的决定后,周恩来抓住机会把中国推向世界。在首都机场,周恩来打破外交礼仪的陈规,撇开他的随从疾步迎向走下舷梯的尼克松,这次握手双方以跨越太平洋和飞越四十年来概括。这一年,乔冠华在联合国的笑声被西方誉为“震碎了议会大厅的玻璃”。

而正是这一年春天,安东尼奥尼接到了来自中国的邀请,通过一位政治立场接近的西方著名导演拍摄的关于中国的纪录片介绍中国。对于周恩来来说,就像乒乓球外交一样,是当时政治步骤的一招。可惜,安东尼奥尼“辜负”了中国人民的期望。

《中国》的首播权被美国广播公司购买,率先在电视上与美国人见面,并被评为1973年在美上映的“十佳纪录片”之一,总统尼克松据说两次调看此片。不过后来的结果超出了安东尼奥尼的控制范围,台湾电视台多次播放此片,以此作为反共的重要教材,这一切激起中国政府的强烈愤慨,《中国》被定性为“一个公开反华、反共、反革命的作品,帝国主义和社会帝国主义的阴谋”。

1974年,围绕纪录片《中国》,发生了许多戏剧性的事件,几乎酿成政治事件和外交事件。这一年,作为威尼斯艺术双年展的一个重要活动计划之一,《中国》被安排到凤凰剧院上映,惊动了包括中国和意大利两国的外交官员,来自中国政府的抗议使得意大利政府极为惶恐,虽然极力阻止这部影片上映,当仍然没能如愿,超越政治的艺术节还是促成了影片的公映。多年以后,一位意大利电影评论家阿贝尔托·埃科这样写道:“焦虑不安的安东尼奥尼再次忍受着他的非常个人的自相矛盾的戏剧性事件带给他的痛苦——这位怀着爱慕和尊敬之情前往中国的反法西斯主义艺术家,发现自己被指责为受苏联修正主义和美帝国主义雇用的法西斯主义反动文艺家,引起八亿人民的憎恨。”不知道安东尼奥尼是否知晓,更强大的舆论压力则来自中国国内,这一年,从中国的权威报纸《人民日报》到各地报刊,一场铺天盖地的大批判席卷全国,人民文学出版社还特地结集部分文章出版,题为《中国人民不可侮》。

意大利评论家将安东尼奥尼比喻为“被误解的马可·波罗”,和一千多年前的马可·波罗把中国描绘成人类的天堂一样,安东尼奥尼同样是怀着好奇和热忱来到中国的,在埃科看来,“那些在电视上看到这部片子的人记得,这部片子从一开始就怀着热忱投入到中国的大事中去了,电视的正义之举最终向数百万观众展示了一个实在的中国,一个摆脱了西方宣传模式的充满人性和祥和的中国,尽管中方指责这部影片充满不可理喻的敌意,是对中国人民的侮辱。”这种误解是根深蒂固的,作为一个享誉世界的现代主义电影大师,一位对西方现代工业深怀质疑的艺术家,他眼里的中国显然具有一种人类标本的意义。

“人总是放在第一位”

在片子的开头,安东尼奥尼这样概述他见到的中国:“中国正在打开大门,但仍然是一个陌生的世界,大部分地方仍然不得而知,我们到这里只是瞧一眼而已。正如中国的一句古话所说,画虎画皮难画骨,知人知面不知心。”安东尼奥尼的低调可见一斑,他只是透过镜头“观察中国人的面目、姿态和习惯”。

他和摄制组一行9人在北京、南京、上海、苏州和河南林县农村待了22天,拍了这部长达三个半小时的纪录电影。关于《中国》的主题,安东尼奥尼后来是这样解释的:“这部影片的主题是‘人’。我们进入中国,就是记录那里的人的生活和精神面貌,然后才是这些人背后的政治和经济制度。我尽量去攫取的正是中国工农的日常生活状态。在我的影片中,人总是放在第一位。”

在中国的政治中心——北京天安门,镜头里出现的是衣着单一朴实的青年女子,一位神清气闲的长者在打太极拳,人们在王府井路旁歇息,长城上是写生的学生,天坛上游人如织,北京的日常生活恬淡而悠闲;在上海,拥挤的马路上人们被电影的摄影机所吸引,表情好奇而惶恐,这组著名的长镜头记录了马路上的行人、茶馆里的饮茶、饭馆的吃相,安东尼奥尼的摄影机随扬子江水,缓缓流动着,静静捕捉着河岸及船家人的生活。解说词惜墨如金,背景音乐是铿锵激昂的样板戏,提示着很强的时代感,安东尼奥尼的影像本身在深刻地传达人和时代的关系,传达那种蕴藏在平静表面下的神秘和力量。

在苏州的一家叫做复兴回民面店,据称这是整个城市最好的一家饭店,安东尼奥尼的镜头里是:吃面,抹嘴、抽烟、老人喂孩子,在解说里,他平静地说:“他们的生活条件与我们的相差如此之远,使我们感到惊奇。”惊奇之余,安东尼奥尼试图为他在中国所看到的一切找到一种富有意义的关系。比如,传统和现实,比如生与死,比如动与静。

在观察中国传统针刺麻醉的段落中,安东尼奥尼不惜笔墨,详尽纪录了整个治疗过程,他特地用了几个他喜欢的带关系的长镜头把针刺麻醉这门传统的医术与医院环境的关系;与接受麻醉的人的关系微妙地建立起来。这显然已不仅仅是对一项神秘的东方医术的展示,而把这项古老的医术与现代中国人生活联系了起来。

在上海城隍庙的段落中,安东尼奥尼把他的形式风格——环境与人的关系进行了充分的发挥。茶、茶楼、老人这些象征传统的元素,与毛泽东画像、宣传画、样板戏音乐这些充满时代感的元素完整地结合在一起,创造出神秘、而又不失快乐的气氛。在安东尼奥尼眼里:“这里的气氛稀奇古怪,怀念和欢乐交织在一起,既怀想过去,又忠于现在。”也许,这就是安东尼奥尼理解的中国。

在拍摄以建造红旗渠著名的河南林县时,安东尼奥尼进入了一个事先没有得到通知的小山村。在他眼里,这只是一个“荒凉和被抛弃的村落”,摄影机随意地在这个山村中游荡着,村民们紧张地纷纷躲避着镜头,可又抑制不住好奇心。安东尼奥尼的镜头始终对准这些村民们的四处躲避,隐藏可又抑制不住好奇心的脸。安东尼奥尼试图让自己,或者说让那些不了解中国的西方人,从这些生动的面孔后面看到一个真实的中国。通过村民们初次面对西方人的行为和表情,安东尼奥尼这样阐述他对这里的认识:“这里的人很少离婚,因为夫妻很少吵架”,“由于中国人的贞节和谨慎,使人几乎觉察不到他们的感情和痛苦。”

安东尼奥尼是凭着直觉和好奇在拍摄,他几乎不放过任何一个具有象征意义的细节,他本能地躲避来自官方的安排和宣传,希望走进角落和背面,这成为后来中国人耿耿于怀的最主要的一点。

“我只能注视而不能在深层次上阐释”

1974年1月,也就是影片公映的第二年,针对《中国》的批判文章大量地被发表出来。批判的主要观点是:丑化社会主义新中国,侮辱中国人民,诽谤“无产阶级文化大革命”。 一方面,影片所具有的冷静旁观的气质,与当时中国新闻纪录电影的面貌大相径庭。这个差异不仅表现在形式技巧上,更体现在对纪录电影功能的认识上;而另一方面,针对《中国》的批判,也成为当时党内斗争在文艺界的反应。

误解深刻而难以调和,埃科这样总结了安东尼奥尼的观察:“这是一个博大而又不被人了解的国度,我只能注视而不能在深层次上阐释。我只知道这个国家长期浸淫在不公正的封建环境里,如今我看到新的公正通过日常斗争开始产生。在西方人的眼里,这种公正或许显得散漫和清贫。但是这种贫困造就了尊严生存的可能,它恢复了一种平静的、比我们更具人性的人的本身,有时它接近我们所向往的宁静,与自然界和谐相处,人与人之间的亲情、顽强地创造力。这种创造力以简单的方式在通常认为是贪婪的领域里解决了财富再分配的问题。我对中国人像西方人那样搞工业的事例并不感兴趣。我知道他们有原子弹,但是,我似乎更有兴趣向你们展示他们在互相尊重的工作环境下,如何用一些简单的材料建造工厂、医院或者儿童保育中心。我想告诉你那些工作需要付出多少悲伤和汗水,并且告诉你快乐的范畴——与我们不同——那里能够包容一切,大概那种快乐也是属于我们的。”这种带有辩护性质的总结对当时的中国人来说,显然是过于高深和不可理喻。要知道,就在安东尼奥尼拍摄中国的时候,苏联国内正在放映一部利用各种素材编辑的电视纪录片《黑夜笼罩着中国》,对中国进行不怀好意的诋毁。中国人无法心平气和地对待一切来自敌对阵营的批评。

今天再来翻看当时对安东尼奥尼的大批判文字,总让人忍俊不止,南京长江大桥管理处的一位工作人员在回忆拍摄这座令当时中国人无比自豪的大桥的经历时说:“我们向他介绍情况,他不耐烦;为他准备的高架车,他不使用。他乘坐汽艇在大桥的江面上转了两圈不拍摄,却要求把汽艇开到远离大桥的下游去,故意从很坏的角度拍了几个镜头,把一座雄伟的现代化桥梁拍得歪歪斜斜,摇摇晃晃;更卑鄙的是插入一个在桥下晾衣服的镜头加以丑化”。闻名中外的红旗渠在影片里只是一掠而过,既看不到“人造天河”的雄姿,也看不到林县山河重新安排后的兴旺景象,银幕上不厌其烦地呈现出来的是零落的田地、孤独的老人、疲乏的牲口、破陋的房舍。1974年1月30日的《人民日报》发表的社论《恶毒的用心,卑劣的手法》,从动机和艺术手法方面这样抨击安东尼奥尼:“为了诋毁中国革命,攻击我国的社会主义制度,在影片中对中国人民的精神面貌进行了令人不能容忍的丑化”,影片导演“把中国人民描绘成愚昧无知,与世隔绝,愁眉苦脸,无精打采,不讲卫生,爱吃好喝,浑浑噩噩的人群”,为了达到这个目的,在拍摄手法上极其反动和恶劣,“在镜头的取舍和处理方面,凡是好的、新的、进步的,他一律不拍或少拍,或者当时做样子拍了一些,最后又把它剪掉;而差的、落后的场面,他就抓住不放,大拍特拍”。面对上海这样一座“工业化的大城市”,安东尼奥尼企图诬蔑我国的社会主义工业,“明明上海有许多现代化的大型企业,影片摄制者却视而不见,而专门搜集设备简陋、手工操作的零乱镜头。明明黄浦江边矗立着能制造万吨轮的造船厂,江上停泊着我国的远洋轮,而在安东尼奥尼的镜头下,黄浦江里的大货船都是外国的,小木船是中国的。这显然是在全盘否定和抹杀我国社会主义建设各条战线取得的伟大成就,企图使人相信今天的社会主义新中国同往昔的半封建半殖民地的旧中国几乎没有什么两样。”

今天的人们已经丝毫不会怀疑安东尼奥尼的艺术动机——想方设法走向真实。这是一个艺术家应有的本能,安东尼奥尼只是在用他的角度和方式观察中国、表现中国而已,看他的影片,我总是心存感激,感激他为那时的中国留下了另一个角度的记录,可以让我们的后代窥见祖先曾经生活的时代。那是人类二十世纪硕果仅存的一个标本,没有人预感到仅过几年,中国将发生翻天覆地的巨大变化,而且这种变化将深刻影响人类文明的进程。

|