只因一隻彩蝶翩然撲到泥里,詩人眼中的世界再不是灰褐色的。只因一個弱女子的從容死去,沉重的中國大地飛速地轉動起來。只因當時我沒能搭救媽媽,我要學會咬敵人的雙手。只因一個好女子的悽然一笑,使我們身邊平凡的妻子都嫵媚起來。只因一株玫瑰多刺,所有假正經的屠夫手心裡都捏着汗

介紹了詩人雷抒雁和他的代表作《小草在歌唱》之後,意猶未盡。

前一篇提到,當時在車載斗量的關於張志新的詩歌中,我印象最為深刻的,有四首詩,除了雷抒雁《小草在歌唱》,韓瀚的“一句詩”《重量》之外,還有朔望的《只因》,以及公劉的《刑場》。其實是五首——公劉的詩,當時發出時,還有“外一首”:《哎,大森林!》。

後面這三首,或則感人肺腑,或則啟人深思,索性也轉貼在這裡。

我見過朔望一面,他真名畢朔望,比我大出一輩多,見到他的時候,他已經六十開外,還有着在當時的我看來相當高的職務和社會地位。後來我了解到他寫這首詩的經過,平添敬意!“1979年秋,詩人畢朔望(1918~1999,時任中國作協外事辦公室主任),陪外國友人赴杭州參觀訪問。在奔馳的火車上,他讀到張志新事跡,掩面大慟而泣下,幾乎嗚咽有聲。入夜輾轉反側,幾不能寐,以憤怒的筆觸,為烈士不屈的英魂、血海般的冤情寫下了那首飽含深情、震撼心靈的詩《只因——關於一個女共產黨員的斷想》。”

朔望的詩,全文如下:

只因——關於一個女共產黨員的斷想

朔望,《人民日報》

只因一隻彩蝶翩然撲到泥里,詩人眼中的世界再不是灰褐色的。

只因一個弱女子的從容死去,沉重的中國大地飛速地轉動起來。

只因當時我沒能搭救媽媽,我要學會咬敵人的雙手。

只因閨女她是這般死的,老婦人只顧取出長鋒毛椎筆,寫下幾行方正的大字。

只因一個好女子的悽然一笑,使我們身邊平凡的妻子都嫵媚起來。

只因一株玫瑰多刺,所有假正經的屠夫手心裡都捏着汗。

只因你胸前那朵血色的紙花,幾千年御賜的紅珊瑚頂子登時變得像壞豬肝一般可鄙可笑。

只因你名字裡有個“新”字,我們喝道,那廝既提不得,不提也罷,免得污我的口!

只因敵人在你身上撥動了一根琴弦,使九億人心頭不可抵擋地響起了復仇的大音。

只因夜鶯的珠喉戛然斷了,她的同伴再也不忍在白晝作消閒的饒舌。

只因你的一曲《誰之罪》,使一切有良知的詩人夜半重行審看自己的集子。

只因我們曾眼睜睜容忍你帶着鋼手銬而去,中國工人將監督社會上每一斤黑色金屬的用途。

只因你當日無意乞靈於法律,卻為後世中國百姓贏得了第一部社會主義民權大典。

只因你沉思的慧目,中國三代人觸電也似地感到革命者的痛苦、美麗和尊嚴。

只因你是光明,我們痛恨一切黑暗。

只因你的大苦大難,中華民族其將大徹大悟?!

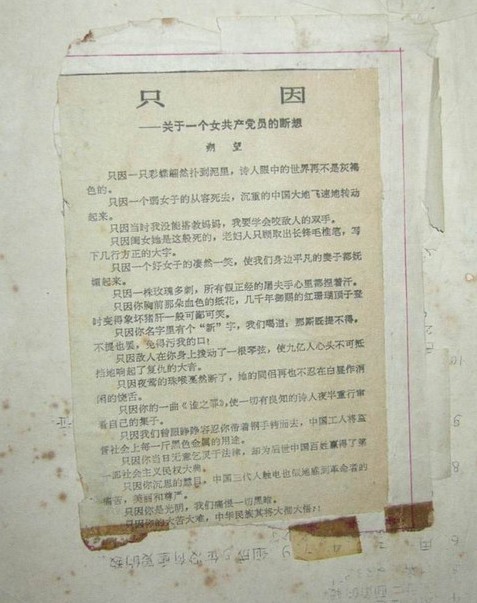

把這張珍藏的剪報圖片發上網絡的網民,寫道:“當年我第一次讀到詩人朔望《只因》這首詩,是含着熱淚讀完的。”我也想起,我是在我家街口的閱報欄上讀到這首詩的,頓時熱淚盈眶。

後來還讀到幾種不同的版本,今天看來,不知道是作者又增補過,還是有山寨版?即使是山寨版,也很像朔望的風格,我也對作者表示敬意,例如如下的句子,顯出山寨者有相當的思想鋒芒和藝術功力:

只因你犧牲於日出之際,監斬官佩帶的勳章上顯出了斑斑血跡。

公劉的年齡沒有朔望那麼大,但也比我大一輩。原名劉仁勇,1927年生,江西南昌人。40年代開始詩歌創作。年輕時他才華橫溢,成果纍纍,但是遇到“反右”,在劫難逃。上個世紀70~80年代,他復出之後,是詩壇上撥亂反正的最重要的詩人之一,寫了許多好詩,膾炙人口,不脛而走。50年代前期,他在西南軍區當專業創作員,詩歌清新、明朗、親切而歡快,像一支牧笛吹奏着晨曲;復出文壇之後,公劉詩風大變,老辣、凌厲、深沉、冷峻,充滿哲理。

他也為我們13校學生刊物《這一代》推波助瀾。那年(好像是1980年?)他路過武漢,當時身為武漢大學學生的我,與兩位校友兼詩友去他住的招待所,暢談了一下午。後來我到北京工作,也曾經見過他數次,我感到他的思想與我們是完全沒有“代溝”的。

《哎,大森林!》和《刑場》,都是公劉從張志新烈士的殉難地——瀋陽大窪憑弔歸來,有感於烈士的殘酷被害而寫成的。詩壇上有許多評論,我在這裡就不多饒舌了。

哎,大森林!

公劉

哎,大森林!我愛你,綠色的海!

為何你喧囂的波浪總是將沉默的止水覆蓋?

總是不停地不停地洗刷!

總是匆忙地匆忙地掩埋!

難道這就是海?!這就是我之所愛?!

哺育希望的搖籃喲,封閉記憶的棺材!

分明是富有彈性的枝條呀,

分明是飽含養份的葉脈!

一旦竟也會竟也會枯朽?

一旦竟也會竟也會腐敗?

我痛苦,因為我渴望了解,

我痛苦,因為我終於明白。

海底有聲音說:這兒明天肯定要化作塵埃,

假如,今天啄木鳥還拒絕飛來。

1979年8月12日寫於瀋陽

刑場

公劉

我們喊不出這些花的名字,白的,黃的,藍的,密密麻麻;

大家都低下頭去採摘,唯獨紫的誰也不碰,那是血痂;

血痂下面便是大地的傷口,

哦,可—怕!

我們把鮮花捧在胸口,依舊是默然相對,一言不發;

曠野靜悄悄,靜悄悄,四周的楊樹也禁絕了喧譁;

難道萬物都一齊啞了?

哦,可—怕!

原來楊樹被割斷了喉管,只能直挺挺地站着,像她;

那麼,你們就這樣地站着吧,直等有了滿意的回答!

中國!你果真是無聲的嗎?

哦,可—怕!

(選自《星星》1979年10月號)

相關文章: 悼念詩人雷抒雁,重溫《小草在歌唱》

|