北美殖民地的曾格案,发生在清雍正十三年,世上绝大多数国家还在宫廷密谋政治暗杀、“君要臣死,臣不敢不死”的时代,北美却发展了移植的英国制度。在古代和近代的转承交界上,他们岔开了一个差之毫厘的小小角度,引向了非常不同的前景

老高按:上海开埠以来,在其大多数岁月里,是在中国最与世界接轨的,城市管理水平是最规范的。正是基于这一背景,当我昨天听到一位在美多年、回上海也多年的“海归”朋友来美国办事,跟我通电话告诉我的消息,不禁大吃一惊。她说:最近上海封了五十多万个微信——五十多万啊!——而且锁定监视三万个重点微信用户。还告诉我,如果“不良信息”的受众达到一万人次(以当今的技术,监控和统计此类信息轻而易举),发出此信息的前三人,就会有麻烦。她告诉我,这些数据,都是她的邻居,一位在上海市公安机关工作的女士好心告诉她的。至于有什么样的麻烦?她和她这位邻居也不清楚,大概因人而异吧。她还告诉我,她转发了一条关于上海进博会的统计数据给一位身在杭州的朋友,这位朋友再次转发到他的某个微信群中,立即就被封号,并被派出所约去谈话,问消息来源,并很客气地告诫她,今后不要转发“不良信息”。

她所说的情况,我无从核实,但我基于对她的多年了解和来自其它信息源的佐证,基本相信她的话可信。上海如此,其它城市和地区,不妨依次类推,想必等而下之。

“老大哥在看着你!”——《1984》中的名言,“看”,不是去声,而是平声。你懂的!

还要补充一句:这位朋友告诉我,公安机关的人员其实也并不认同这些控制舆论的举措。他们只是奉命而为。

在上海如此肃杀的气氛下,不得不佩服上海的媒体、上海的学人,他们是冒着多大的风险、顶着多大的压力,施展多么高妙的走钢丝技巧,竭力要发出自己独立思考的声音!

《上海书评》就是其中最出色的媒体之一。

《上海书评》非常有口碑、信息和思想含金量相当高。在中国严格、严峻、严酷的舆论管制之下,许多学人要么谈前车之鉴,要么借他山之石,以古喻今,举一反三,隐晦曲折地表达自己心中真正想说的话。其实他们这些话,未必一定真是指桑骂槐、影射当今政治,但瓜田李下,习核心的各级意识形态把关人,个个都神经高度紧张,“杯弓蛇影”、“草木皆兵”这些成语,用在他们身上再贴切不过!在把关人恨不得长两双、四双眼睛来盯着媒体——传统媒体和网络媒体——的每一篇文字之际,我由衷地佩服《上海书评》的许多作者。

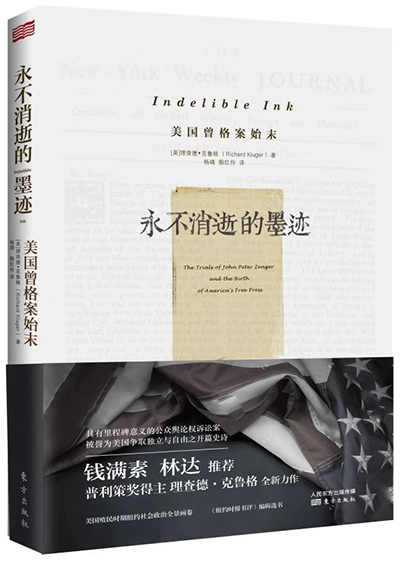

写出《历史深处的忧虑》《总统是靠不住的》《我也有一个梦想》《带一本书去巴黎》《西班牙旅行笔记》等无数好书的旅美作者林达,最近就在《上海书评》发表了一篇对《永不消逝的墨迹》([美]理查德·克鲁格著,杨靖、殷红伶译)的书评《当纽约市只有一万人》,是一篇很有信息量、很开我眼界的文章。我读此文有很多感悟,但就不说了,请大家直接读林达吧。

当纽约市只有一万人——林达读《永不消逝的墨迹》

林达,《上海书评》

《永不消逝的墨迹》,[美]理查德·克鲁格著,杨靖、殷红伶译,东方出版社即出

断断续续,把理查德·克鲁格(Richard Kluger)《永不消逝的墨迹》差不多读了两遍半。很喜欢这本书。读的时候,自己感兴趣的“点”很散。我想,把自己散散的感受集中在一起,也算是个介绍。

书的副标题,是“约翰·彼得·曾格案和美国新闻自由的诞生”。见到曾格案是在近三十年前。第一次去纽约,走进华尔街的联邦纪念堂,有短短介绍:美国第一个有关新闻自由的里程碑案件“在此地审理”。被告是约翰·彼得·曾格(John Peter Zenger),看到案子发生在 1735年,就想:那时还没有美国。后来知道,美国把这个英属纽约殖民地的案子,当作美国争取新闻自由的起点。前两年,我梳理美国有关“诽谤罪”和“宪法第一修正案”的发展,也很自然地把曾格案列在了起点。本书在告诉读者:是怎样一个跨越大洋互动又生气勃勃的殖民地,催生了新闻自由这个婴儿。

曾格案审理的“此地”,并非“此纪念堂”。建堂前,拆除了原址的一个朴素的公共建筑,即英属殖民时期的纽约市政厅,市政府和殖民地政府合用,远不如今日纪念堂宏大,但它是殖民地政治中心,也见证了曾格案。建国后,1789年4月14日,在它的阳台上,华盛顿宣誓成为美国首任总统。现在,“那个阳台”只剩一片铸铁花栏陈列在纽约历史协会。所以纪念堂高高的台阶上,是一座华盛顿雕像,但它并不是华盛顿宣誓就职的“那个建筑”。纽约才是美国立宪后的第一个首都。这本书就是围绕“那个市政厅”的故事。我有点迷那个时候,原汁原味,不装。

书的跨度,大致从纽约归属英国之后的1644年开始,重点在十八世纪初至1740年左右。如果今天坐在联邦纪念堂的台阶上想象那个时代,不仅没有脚下的纪念堂,而且,斜对角的纽约证券交易所、对面的老摩根大楼,曼哈顿的繁华等等,都不存在。今天能看到的只有圣三一教堂。1710年,13岁的曾格和弟妹随母亲移民纽约,这教堂正在筹划加个尖顶,之后,它就是纽约的最高建筑了。曾格案发生时,纽约市只一万人,今天约854万人;纽约殖民地(相当于纽约州)五万人,今天近2000万人;临近的新泽西殖民地四万人,今天是900万人。英王派来兼管这两大块殖民地的总督,也就管着九万人,将近今天百分之一个纽约的都市人口。

北美英属殖民地,大多有王家特许状,即所谓“特许殖民地(charter colony)”,或直属王室,所谓“王室殖民地(royal colony)”,这些殖民地和宗主国英国之间都有章程,规定了殖民地基本自治权,如自由民有自己民选的立法议会。但纽约和新泽西两块殖民地,只是被英王随随便便给了弟弟约克公爵,没有约束章程,没有“殖民地人民”和“宗主国”之间权力分配的契约。一任任总督到来,可以更随心所欲地用权。

管理可以有多乱呢?约克公爵一大方,就把整个新泽西转赐给了两名有战功的贵族。总督又把其中75万英亩土地转让他人。这厢双重所有权尚未解决,又有新的出售转让,带来的冲突曾把新泽西一分为二,那时“要奢谈法律,简直是天方夜谭”。

1685年,约克公爵成了英王詹姆斯二世,两块殖民地上升为王家殖民地,得到多数北美殖民地的待遇:有限自治。它基本拷贝了英国1688年“光荣革命”后的制度模式。英国有君主立宪的国王,殖民地有殖民地法律之下的总督;英国国会有分属贵族和平民的上院、下院,殖民地有参事会和议会;殖民地司法依英国普通法,有相应的检察官、大陪审团、陪审团和法庭。在这本书涉及的一百年里,宗主国和殖民地双方的制度都还在形成、试图完善和动态平衡之中。

但是,英国政府的所有权力分支,都在为本国利益服务。英王和他的国会相互制约,却是在寻求同一个国家利益。但殖民地看似和英国制度同构,一拉开距离,就出现了本质错位。殖民地虽然被叫做“省(province)”,但它们并非就是英国的“省”,它们是遥远的独立存在,相当于一个个小国家。在那个年代,英国作为宗主国,建立殖民地理所当然是为了自己的利益,所以,殖民地小国的政体是“精神分裂”的。只有议会是代表本地利益的;而兼为行政和军事首脑的总督、由总督掌控的军队、总督任命的行政和执法官员、总督任命的参事会、总督充当大法官的无陪审团大法官法庭、由总督任命首席法官的殖民地最高法院等,逻辑上都是效忠英国王室、更多服务于英国利益,也就是说,除了民选议会更强调维护本地利益之外,殖民地的其他政府机构和官员,大多是殖民地利益第二的。

北美是人烟稀少的蛮荒之地,肯来当总督的,常常是一些中下级军官、没落贵族,甚至是受宠的贵族寝宫侍从官。再由总督掌控,在殖民地分派官员。这样来源于外部、自上而下的封官制度,加上任期不长却突然得到巨大的权力和敛财能力的总督,牟取不义之财、和议会发生冲突,就成了常态。土地沦为总督的政治资本,为了拉拢议员而滥用分赐土地的权力,也就成了必然。纽约总督托马斯·唐根曾经一出手,就给一个支持者赐送了16万英亩土地。这远非孤例。这本书以非常大的篇幅,详尽地介绍了殖民地内部基于利益的政治派别争斗、本土政治家和总督之间的冲突。

从现代角度自会想到:这里更应该有媒体这样的外围监督机制。但是,与上述基本状况对应的,是北美十三块英属殖民地的新闻出版业,还在从无到有的阶段,所谓出版,就是寥寥无几的家庭小印刷铺。不是发展落后,而是宗主国遏制。这就是曾格案的背景。

印刷术发明后,教会、王室都要堵;1530年,在英格兰成立出版社、从欧陆进口墨水纸张,都要“王家许可证”。之后,“诽谤罪”是英国遏制出版业发展的利器。十七世纪初,英国星室法庭(Star Chamber)宣布:任何批评公职人员的言论,不管是不是事实,都属“诽谤”重罪。星室法庭成立于1487年,以惩治出版商闻名,直至英国革命前的1641年才关闭。之后,王室放宽控制,1644年,约翰·弥尔顿已经写出了我们今天读到的《论言论自由》,1694年英国撤销了对印刷品的预审制度。

专制没有约束,对印刷品的执法就很容易回头:免预审不等于不事后惩罚。而“诽谤”的罪名在不同时期是游移、不确定的。十八世纪初,英国《观察家》杂志的政治讽刺作家因“煽动诽谤罪”被监禁,死在女王法院的监狱里。1716年,英国著名律师威廉·霍金斯编辑了《王家诉讼专辑》,从理论上认定,印刷商和作者当是诽谤罪被起诉的主体,“哪怕内容真实,仍然是恶意出版物”,如果“怀疑受到信任的公职人员”,“更加十恶不赦”。

“免预审”毕竟是一个质的进步,英国的制度进步在影响北美殖民地,但远非同步。总督代表宗主国,对殖民地的印刷品控制更严格。曾格案发时,英属北美十三个殖民地,只有七张报纸、在四个殖民地发行;纽约、新泽西两块殖民地,在很多年里,只纽约有一个官方批准的印刷商,布拉德福德只印官方许可的公告等,不越雷池一步。多年后,他的徒弟曾格自立门户,也就仅此两家,没有其他任何出版、印刷机构。1719年,布拉德福德的儿子在宾夕法尼亚殖民地的费城,办了《美国信使周报》,因一篇文章暗示殖民政府必须为经济危机负责,惹了大麻烦;更惨的是詹姆斯·富兰克林,他1720年在新英格兰殖民地办了《新英格兰报》,因一篇文章被控“高度蔑视政府”,坐了牢。他不断因办报惹麻烦,一度躲出去、由弟弟本杰明·富兰克林代为经营,最后还是关门了事。詹姆斯因此离开波士顿,本杰明去了费城。那天在波士顿老城,看到富兰克林兄弟当年办报旧址的纪念铜牌,想起这段故事,不胜唏嘘。

在十七世纪末、十八世纪初,欧洲和英国,出版业已经非常发达。曾格案发生那年,巴黎出版了耶稣会教士的四大卷有关中国政治、博物、历史、地理等的巨著,里面附有印刷精良的中国地图。北美殖民地则形成一个奇特景观,特别蛮荒、人烟稀少,却有一大批精英,他们或在欧洲受过良好教育,或在本土成长、阅读涉猎广泛,尤其对英国法律研究很透。他们藏书丰富,而藏书全部来自英国和欧洲,没有一本是本土所产。

在这批精英里,就有活跃在纽约政界的一批本地政治家。纽约最高法院首席法官刘易斯·莫里斯,他的资深律师朋友詹姆斯·亚历山大,等等。他们的个人经历,都堪称传奇。这本书更是他们的故事。他们如此生龙活虎、追逐权力,也同时追求自己理解的正义、荣耀和利益,为自己、为殖民地,也为民众,就看在某个时间点这些利益是否重合,也看在特定时刻哪个追求在内心升起得更高一些。关于这两块殖民地的百年政治运作细节,是这本书特别有意思的地方,也是理解曾格案的基础。

案子本身起于莫里斯和总督的冲突。兼管两块殖民地的新总督威廉·科斯比到任。到任之前,由莫里斯和另一个荷兰裔纽约人分任新泽西和纽约殖民地的临时总督。冲突具体落实到了一件有点荒唐的事情上:英国传统上要求殖民地代理总督,交已收工资的一半给英国来的新总督,一般并不强制。但科斯比向纽约总督要了,后者不给。科斯比决定上法庭要。此类衡平法案件,可由纽约无陪审团的大法官法庭终审裁决,法官即是总督。但自己给自己判钱实在太难看,此路难通。总督决定另觅蹊径:召集参事会中他的支持者做出决议——在没有衡平法审理权的最高法院,为此案专设一个无陪审团的衡平法庭。最高法院的三名大法官中,有两名总督支持者,唯首席法官莫里斯指责总督操纵司法,结果,总督干脆撤了他的职。

此案几乎典型体现了殖民地政治的特征:英国对殖民地规定有随意性,有时没道理可讲;在大法官法庭,法官即总督,也就是说,可能完全不懂法律的总督一人,对殖民地的财产、土地案件有终审权,可拍板做主;参事会人选由总督决定,参事会法定人数为不少于五人,纽约十二名参事,总督只需通知五人到场、三人支持,就算法定多数;总督对最高法院法官有任命权和撤职权。

莫里斯组织了反对党,同党资深律师亚历山大决定办报,作为倒总督运动的窗口。凡与交流有关的新技术,也许可以堵一阵,但最后都堵不住,这也是人性使然。当时,三四个人的印刷铺,就是一个出版物的全部负责机构,就像是今天的报社(或出版社)和印刷厂的合二为一。自然,撰稿人可以署名负责,但是,在“诽谤罪”压力下,参与的政界人物都只能隐于幕后。1733年11月5日,亚历山大办了《纽约周报》,却没有留下自己的任何痕迹。一个小小的印刷商曾格,站到了最前沿。

《纽约周报》有几方面内容:转载英国有关言论自由文章;社论:为陪审团制度辩护、抨击和讥讽总督和他的官员,但凡有攻击性的,都小心避开具体姓名,也就是试图避开“诽谤罪”。有时也告诉公众一些事实:“总督只召集十二名参事会成员中的六位,以削弱殖民地参事会的议事权”,提醒读者总督的专制。

纽约联邦纪念堂

1734年,新的首席法官德西兰两次召集大陪审团,要求以“诽谤罪”对曾格提出起诉。两次被拒绝。1734年11月2日,由总督操纵的参事会裁定烧毁几期《纽约周报》。纽约市值季法庭做出独立裁决,禁止本市法警执行。最后由殖民地治安官执行,就在纽约市政厅(今天的联邦纪念堂前身)面前的空地,把报纸给烧了。最后,殖民地政府还是抓了曾格,把他关进了市政厅内的监狱,而且跳过了大陪审团,直接起诉。法庭还准备动用英国的“特别判决令”程序:陪审团只有权裁定“文章是否刊登了影射文章”,而无权裁定被告“是否有罪”,后者由法官裁定。

1735年4月15日,曾格案开庭,旁听席挤满了纽约人。纽约最好的律师亚历山大和史密斯为被告辩护,但一开庭,首席法官就撤销了他们的律师资格。审判被迫延期,曾格为此多关了四个月。最后请来了宾夕法尼亚殖民地知名律师汉密尔顿。他走了一步险棋:代表被告承认印了针对总督的文章,即被起诉的“犯罪行为”,但他强调:这些行为“无罪”。根据 “特别判决令”,确认“罪行”后,可跳过陪审团,由法官定罪。没料到,自信的检察官觉得胜利在握,同意由陪审团裁决。这是此案最关键的一步。

“对政府的批评哪怕是事实,也是诽谤”的原则,来自星室法庭判例,也是英国普通法当时还在引用的案例。但汉密尔顿指出,星室法庭被废弃的案例不胜枚举,关键是判例是否合理;对性质恶劣、滥用职权的官员的批评,不应被视作犯罪;必须对国王臣服,不等于不能批评国王的下属官员。判定诽谤性言论,必须确认它是“虚构的、恶意的、煽动的,否则无罪”。他承认:“对任何人的诽谤都是卑鄙和无益的”,没有理由为这样的行为开脱,但是,“投诉滥用职权的当权者,是公众与生俱来的权利”。

他又往前推进一步,要求让证人出庭,证明报上所谓“诽谤”内容是真实的。这同样是一着险棋,这个举证要求被首席法官驳回,他的理由是,不容许借口内容真实而令报纸行为“合法化”。

法官个人可受制于权势,来源五花八门的陪审团更难操控。汉密尔顿对陪审团说:“此案结果可影响每一个在殖民统治下的北美自由人”,这是“为纽约及各殖民地人民的人身财产自由打下坚实基础”。陪审团只商议十多分钟,就返回法庭宣告:被告“未犯下所控之罪”。被关押近九个月的曾格,被释放回家。事后,纽约市议会授予汉密尔顿“荣誉纽约市民”,在一个刻有城市纹章的金盒上,有拉丁铭文:“虽法律沉没,自由崩落,但终会再度升起。”

可以说,这不是完全意义上的法律胜利,汉密尔顿更是赌赢了:被告方实际上存在这样的问题:真能找到证人,敢于当众指责总督吗?连亚历山大自己都始终没有承认,报纸是自己办的。而且,被告方很难一一举证,因为对总督的攻击内容并不完全真实。可是,总督和法庭一方胆怯了:真的让一群证人出来,指证对总督的批评吗?传唤总督怎么办?结果,法庭禁止举证,此举反而失信于陪审团,也令检方输了官司、帮了被告。

天高皇帝远。曾格被捕第三天,莫里斯曾带着小儿子,揣着不乏纽约殖民地显赫家族的签名,登船去伦敦为自己申诉。他终于发现,殖民地位高权重的总督,在伦敦“抵不上一个上流社会名人”;向英国政府申诉殖民地感受紧迫的问题,遇到的只是“明显的冷淡麻木”。在这本书里,可以看到30年后美国独立战争爆发的必然,和莫里斯同名的孙子,成了《独立宣言》签署人之一;另一个签署人,正是当年在波士顿办报惹了麻烦的本杰明·富兰克林。立宪的时候,那些国父只是在对他们熟悉的殖民地制度打“制度补丁”。

读了这本书,再看立宪时被称为《权利法案》的第一条:“国会不得制定如下法律:确立国教或禁止信教自由;剥夺言论自由或出版自由;或剥夺人民和平集会和向政府请愿申冤的权利。”只觉得顺理成章。

必须看到,“诽谤案”固然是欧洲专权者的统治利器,但是,它长期得到欧洲法律专家支持,部分与它的复杂性有关。这也是托马斯·杰斐逊曾经有过的困惑。他的名言是:“如果我必须在没有报纸的政府,和没有政府的报纸之间,二选其一,我毫不犹豫会选择后者。”但是,因为杰斐逊的美国,尚未发展出新闻中性的概念,在那个时代,媒体也“参与党争,造谣构陷”,杰斐逊本人的“大部分政治生涯,一直深受其害”,所以,在他发表上述名言20年后,也不禁抱怨:“报上所刊全不可信,刊出即受污染,连真相都因上报而变得可疑。”一方面,人性在意尊严、厌恶无端侵害他人人格的行为,也困扰于不知如何甄别和对待当时出版物经常发生的不实、夸大,甚至诬陷。但是,此案点出了出版物被遏制的问题另一面:报刊和个人,是否拥有批评、反对总督和官员行为的法律权利?“诽谤罪”还常常和“煽动”连在一起,从一个方向看:当时欧洲持续动荡,惧怕真实和虚假夹杂的激烈文字鼓动会带来更多动荡,并非无稽之谈,但是,从另一个方向切入,即便就功利角度去看:强权堵塞公众保护自身利益的必要表达通道,失去纠错机制、社会积重难返,是否会带来更大动荡?

因此,曾格案并非解决了新闻出版自由问题,它只是一个开端。对此后每一个具体案例,都会一一衡量。至美国建国之后,联邦最高法院还不断在对一个个“诽谤案”、一个个和新闻自由相关的案例,做法律的细节推敲,不断裁决、制定新的原则,至今仍在迎接新挑战的过程中。

曾格案发生在清雍正十三年,世上绝大多数国家还在宫廷密谋政治暗杀、还是“君要臣死,臣不敢不死”的时代,北美却发展了移植的英国制度,他们也有利益之争、权力之争,但是,更多以全然不同的形式展开:制度内公开较量;有了立法、行政间相互制约的雏形;开始有司法彻底独立的要求;在公开法庭上开始法理探讨、逻辑推演;有了脱离权势操控的陪审团独立裁决。关键是,代表英王的总督,居然服从了代表普通平民的陪审团裁决,只因这是契约规定的既定程序……在古代和近代的转承交界上,思考和实践,他们岔开了一个差之毫厘的小小角度,最后引向了非常不同的前景。

而这一切发生时,纽约市还只有一万人。

近期图文:

为何对缠足痛加抨击,对隆乳听之任之?

历史学教授姚大力被人抨击痛骂

专访大饥荒调研者依娃的开场白和结束语

“这个世界会好吗?”预期可是个大问题

中国排异阵痛还要持续多久

改革开放再研讨:中国的新路、老路和邪路

百年前第一次世界大战真的开启中国现代史?

只见规律不见人,那叫什么“历史学”!

|