已故美国著名历史学家、柏克莱加州大学哈斯讲座教授魏斐德说,你明白我们为什么要穷追不舍,到灯光昏暗的地下室、到空气闭塞的阁楼翻找档案了吧。没有扫描仪,没有复印机,全靠抄写。为什么坚持下来?就是这些档案所透露的历史奥秘吸引著我们啊!

老高按:美国历史学家魏斐德的遗孀梁禾博士,是学文学出身,精通意大利文艺复兴时代的文学与艺术,感情充沛,善于表达。她描绘对亡夫的印象,注重细节,很带感情,而且交谈起来,她话中的信息量很大。今年4月我跟她谈了几个小时,涉及很多与历史有关的、无关的话题。但后来我整理的时候,只能将与她丈夫有关的话题挑出来辑录成篇,其它的只好等有暇时再来整理了。

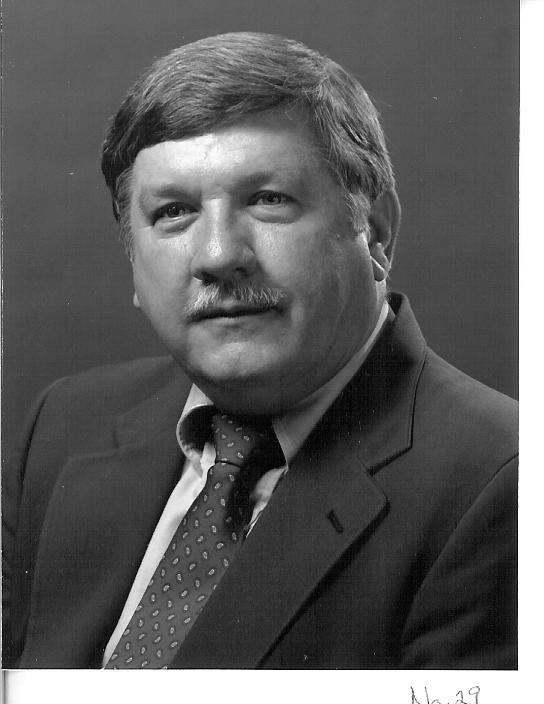

梁禾博士对于拍照却不是很精通,给我发来的几张她先生以及二人合影的照片,精彩的不多。

专访梁禾博士的契机,是她先生的《上海三部曲》在中国大陆出版——其中第三部《红星照耀上海城》,他没有写完,是梁禾整理遗稿出版的。这部书在大陆被删节了若干,在明镜出版社刚刚出版了完整版。

关于魏斐德教授和梁禾博士,下面文中有简要介绍。

历史叙述的奥秘何在

美国历史学家魏斐德遗孀梁禾博士一席谈

高伐林整理,《新史记》第8期

对魏斐德(Frederic Wakeman Jr.,1937-2006)这个名字,中国人不算陌生了,中国的史学界人士更熟悉了这位已故柏克莱加州大学哈斯讲座教授、东亚研究所所长。他不仅是美国当代最著名的历史学家之一,曾任美国社会科学理事会主席、美国历史家协会主席;而且也是中美文化交流的奠基人之一,他的学术成就主要是研究中国史——从明朝及清朝开国历史,毛泽东思想,戴笠和国民党特工,到上海史。近年来,随著中国大陆出版魏斐德一部部专著,人们也慢慢熟悉了他晚年的伴侣、他的助手兼部分作品的中译者梁禾。

2012年4月5日,我以《新史记》记者的名义,通过电话专访居住在加州的梁禾博士。

梁禾上个世纪八十年代毕业于北京外国语大学,而后赴美留学获意大利文学博士,在美国诸大学执教十多年,并长期从事意大利文和英文经典著作的翻译和文学评论。魏斐德逝世后,她整理、翻译其遗著,是中英文版《讲述中国历史》和《红星照耀上海城》的主编。

与其说是对梁禾专访,不如说是听梁禾阐发。《我提前准备了一个采访提纲,用电子邮件发给梁禾,但在电话交谈中,快人快语的梁禾无须笔者提问来开启思路,无数感受,仿佛决堤洪水,滔滔奔涌。

原来历史可以这么叙述

首先我得说,我是文学人,却不是史学工作者,只是跟着先生,一点一点地学到许多,对历史叙述也有了感觉。

叙述一个凭空想象的故事,与历史也就是“一线之隔”,这个“一线”,就是posibility(可能性)。小说写出一种可能性,历史就是可能性变成了现实。但是如何客观地将史实叙述出来,很需要功夫——一线之隔的小说那一边可以有充分的想象空间,历史这一边就有很多约束。

我本来对文学感兴趣,进入历史之后,历史书让我感到了份量和魅力。精彩的历史叙述让人们身临其境,通过对巨细情节的拿捏,可把遥远的故事带到我们今天的生活之中,而这个叙事本身应该能向人阐明为什么要了解、要关注那一段过去岁月。这是我跟著先生——包括在他身后——学到的一点心得:历史叙述的奥秘何在。

斐德非常有热忱(passion),他认为热忱是人生的一种最宝贵的资源。但作为历史学家,光有热忱还不够,还得有想象和判断力,能具有置身于自己所研究的历史场景之中的直感,才能在笔下展现久远的往昔。他讲述元朝入侵中原,他写康熙皇帝射箭膂力如何惊人,如何一定要出去骑马,详细描绘拉弓的力度,射箭的准确,马如何强壮,人如何勇猛……想象力的来源,就是他对日常生活细节的兴趣。他喜欢中国历史,也喜欢中国人,体会到中国人不像西方人那样溢于言表,谦卑的表象下很有深度,需要去挖掘——热忱和想象,是史学家的要素。

很多史学界学者说,跟著魏教授才明白:原来历史可以这么叙述!我读中学时老师一讲历史,我的脑子就不转了——不是皇帝就是朝代,春秋战国、焚书坑儒……跟我有什么关系?记那些东西干嘛?历史对我来说,就是一堆僵死数据的罗列、或者博物馆的刻板解说。历史是我当时学得最差的一门课。

他忙他的历史,我读我的文学

我后来陶醉在文艺复兴时期的雕塑、绘画和音乐和论文里,那些论文都写得很美,对人性有很深洞察,绝不像中国那些八股。与斐德结婚之后,他忙他的历史,我读我的文学。后来跟他参加一些活动,在他引导下认识了一大批中国历史学者和西方研究中国的学者。他写了东西,会给我看,聊这些话题,一点一点将我吸引进去。

你问我怎么与他认识的?那是在美国北卡一个国家人文中心(National Humanity Center),这个机构每年资助一些学者到这里交流和研究。1990年时,我先生——那时还不是我的先生——受邀在那儿写出了“上海三部曲”的第一部《上海警察》。我那时在位于北卡的杜克大学和北卡大学(University of North Caroline at Chapel Hill)两边同时当讲师,一边还在写我的博士论文,日程紧张得要命,个人生活压缩到零……那时美国东岸研究中国的学者不多,魏斐德从加州来到这边,国家人文中心希望我也参加接待。我开头没同意,哪抽得出空儿啊。可他们不停打来电话坚持要我去,我只好去了。一进门,看见正坐在沙发上的斐德,一下就打动了我,可以说一见钟情吧,尽管那时我有归属,有很爱我的丈夫。

魏斐德与东岸学者很不同,东岸那些教授等级森严,打著领带,裤缝笔挺,而他穿着很随意,一看就是充满活力那种类型。我那时靠意大利语在学术圈生存,英文还在学,但他特别能理解我和在场另一个中国人的窘迫,也不管周围很多大教授,马上就来照顾“弱势群体”,跟我们讲起中文——北京话。他的中文,先在美国的语言中心学了一点,然后到台湾待了四年,在那里做研究,领导斯坦福大学在台湾的语言中心,自己请了一位爱新觉罗家族的亲属、1949年之后流落到台湾的孙老师给他上中文课。他的国语发音比你我还标准,字正腔圆,一见中国人开口是这么个味儿:“您怎么样啊?”他刚学文言文,马上就用,到布店里就说:“吾欲买帛。”(笑)

与邓小平握手说“酱油酱油”

他从哈佛毕业之后,就到了法国,在法国政治学院拿到硕士。冷战时期中美是敌对的,斐德认为,政治上的敌对,很多情况之下都是因为不了解。究竟是不是敌人?如何化解敌意?第一步是要去了解,这是知识群体首要的责任。他说,对太平洋彼岸一个遥远、陌生的国家,敌对了半天,我们得先搞清楚啊。后来像巴勒斯坦和以色列的冲突,几次试图和解都失败,他也说,可惜自己到了晚年,要是还年轻,我就去学阿拉伯文,把穆斯林文化搞清楚。

当年的中国不允许美国人进去,他就从研究中国历史开始:掌握他们的语言,看他们怎么叙述自己的故事。他在法国不觉得有挑战——他的法文说得跟法国人一样好;他觉得还是学中文好,更有挑战,更新鲜,别人也不会误将他当成中国人,他长了一张西方面孔么。

斐德最大的洋相是那次在美国接待邓小平,跟邓握手时想说“久仰久仰”,一不小心,说成“酱油酱油”了!邓小平直盯着他,他想,坏了,“酱油”和“久仰”这两个词又搞混了,赶快改说“久仰”,邓小平才释然。

七十年代初,他出版《中华帝国的衰落》,经久不衰,到现在还是美国和西方大学的教材,中文版最近又出版了简体和繁体字版;关于中国当代,他写过的论文总有几百篇吧。他的五部书,像“上海三部曲”就是三部,又有《间谍王——戴笠和国民党特工》,还写过《历史与意志——毛泽东思想的哲学透视》,涉及了三个政权。他说,中国上个世纪经历过三次革命,建立三个政权:1911年推翻满清之后袁世凯领导的共和国,1927年蒋介石与中共决裂之后领导的民国,1949年中共建立的新政权。斐德认为,政权的形成和解构、维持和崩溃,有很多方面值得探究,蒋介石的首都是在南京,但是经济基础是在国际性大都市上海。蒋管理统治的秘诀,都体现在这里。

推翻政权,夺取政权,相对来说还比较容易,但是要维持政权,是更大的考验。从这个意义上讲,警察的作用就很重要了。

《上海警察》叙述的是1927年到1937年;第二部《上海歹土》虽然短,写的是一个最复杂的汪精卫时期——“歹土”指的沪西一带,当初很荒凉混乱,这里有傀儡政府,李士群的“76号”,有国民党和中共地下党,政治暗杀十分血腥。他琢磨,警察如何在其中运作?

美国历史学家魏斐德 美国历史学家魏斐德 为汪精卫留下重新诠释的空间

有意思的是,斐德完成这部书,是上个世纪九十年代末,中国朝野对汪精卫有固定的看法:大汉奸,傀儡政府头儿。但斐德凭著历史学家的敏感,为汪精卫留下了一个重新定位和诠释的空间:假若历史资料全部公开,汪精卫并不是像人们想象的那样就是一个彻头彻尾的汉奸。

这是斐德的睿智,他写到汪精卫,认为不那么简单,“汉奸”是打引号的。汪的特务头子李士群怎么会定期向中共、向潘汉年通报情况?每当日本人要到江苏一带清剿,李士群就会通知中共安全转移。这是一种有组织的合作,不是潘汉年的个人魅力、搞好私人关系能解释的。斐德有自己的解读,不过,除非寻找到史料来证实,他不会说出来。他对汪精卫政权与中共、与潘汉年的关系很感兴趣,可惜他没做完。

斐德不做small talk,他关注宏大叙事,对比国民党和中共政权:国民党蒋介石那些人多是受过高等教育、留学外国,有孙中山的三民主义理念的召唤,有精忠报国的精神,共产党与国民党是难兄难弟,连口号都一样,但为什么几次国共合作,都崩了?他一直苦苦追寻答案。

魏斐德写上海的第三部《红星照耀上海城》的过程中,发生了“911”,随后布什打响了伊拉克战争。美国军队很快打下了巴格达,但我们都看到了,真正的挑战是打下之后怎么办?中国的1949年,是两个政治势力更复杂的博弈。上海市民虽然拥护共产党,但是这个城市毕竟在国民党手里管治了那么多年。政权交替基本顺利,斐德非常关注,怎么做到的?农村包围城市,最后怎么征服城市?他认为,不亚于农村包围城市重要性的,就是城市的地下工作,是周恩来、潘汉年他们领导的渗透和策反。

中共渗透之成功,间谍之无孔不入,策反对象之广泛,级别之高……是世间政治对垒中很少见的。汤恩伯的机要秘书,竟然是周恩来的亲信;杨度是袁世凯的幕僚、杜月笙的座上宾,居然会是共产党人;我还看到材料,吕正操去世前向中央报告:张学良早就加入中共……

多少政权在崩溃时,不甘心新政权来接管,就全炸了烧了,留下一片废墟。可上海没有这样。若中共没有打入警察内部,潜伏多少年,不断地了解内情、进行宣传、策反,做好铺垫,怎能在解放关头,一举接管全部警察?

中共出奇制胜的一招,就是控制警察。到后来,对军警控制运用得非常专业化,成为维持政权的关键。斐德从这里看到的,正是政权的维持、巩固、崩坏的折射。

在写“上海三部曲”的过程当中,他写了戴笠和国民党特工。斐德的一个学生及后来的柏克同事,来自台湾政治人物家庭。她为他打开了一些门窗,他可以查阅别人看不到的台湾部分机要材料。去年辛亥百年,台湾当局公布了军统全部档案,人们发现,全世界写戴笠的书和文章那么多,唯独魏斐德的这本经得起档案的验证。

警察管治安,还管思想

你问我斐德怎么看新旧几个时代警察的异同。汪精卫的警察与国民党时期不同,因为那时有多种政治力量;共产党的警察厉害在哪儿?除了全面地继承了日本人的保甲制和警察职能,表现在警察与居委会的密切结合。户籍警与户口制比日本人统治还严谨,最有效地控制了人口流动。“小脚侦缉队”也非常厉害,全方位地观察所有市民家里一举一动。将张家长李家短都制度化了。他们汇报给谁?给警察。警察又被政治化了,不单是执行法律、维持治安,而是要控制思想,这与过去国民党时期就很不同了。在过去、在其它国家,来了客人,是什么政治观点,与警察没有什么关系;但是在中共治下,警察要管你的思想,不仅如此,还要管你的客人的思想!

在今天,这种控制更加强了。警察的搜查、监控、盘查更任意化,还延伸到网络空间。

我们跟大陆合作很长时间了,几本书都在中国大陆出版过,但他们都有删节。删节什么呢?我先生是很严谨的学者,他叙述了中共改造警察、治理上海的成功之后,提出代价问题——取得任何成功,都要花代价。过去中共在上海潜伏、策反,当夺得上海之后,毛泽东猜度国民党一定也这么干,潜伏、破坏,甚至渗透到我们高层。大军进城时,地下党起了很大作用,革命成功了,毛泽东不需要这些人了,白区地下党人,就一个个被革命吞噬了、排除了。其中就有潘汉年。潘汉年领导了对国民党警察的瓦解、策反,接管上海才如此平稳;但他的下场那么惨!

历史档案魅力何在?

魏斐德关注潘汉年是早年埋下的种籽。八十年代,他曾经被酝酿提名当美国驻华大使,后来因为共和党和民主党的党派之争,他最后觉得还是当学者更好。他在美国驻北京大使馆筹建文化处,又被北大周培源校长亲自请去,成了北大第一个教中国历史的外国教授——一个外国人,在中国的最高学府,教中国历史!

他兴奋得很,骑著自行车在北京大街小巷游逛,天冷了,他跟北京老百姓一样,戴上大口罩,穿上厚厚几层棉毛裤……他了解到大量文化习俗的细节——历史是要靠细节来支撑的。

那时他的前妻在北京外国语学院做外籍专家,正写一部关于中国知识分子的传记。北外的助教小马来当翻译,小马的父亲是潘汉年手下的特工,在秦城监狱关押很久,刚刚放出来。小马跟斐德讲起家世,斐德觉得这很有挖头:在政治斗争中杀对方的奸细是最狠的,当奸细也最危险,结果他们没有倒在国民党刀下,却被自己这一方整得这么惨。他从小马的父亲一步一步追索到潘汉年大案——斐德在北京关系也很多,跟方毅、章含之是好朋友,但大家谈到潘汉年,都谈虎色变,想看中组部的文件也看不着。越不让看,他就越要看。历史学家最痛苦的就是档案被封存不让人看。他多方呼吁,又给档案馆长、给有关领导写信,又在会上讲会下讲,促使中共开放资料。

他也从美国这方面找材料。他当年的发小、同学,有的是美国苏联问题专家,斐德通过他们,获得了克格勃的潘汉年、陈云当年与共产国际联系的资料。后来我们还计划到莫斯科去查档案,但是叶利钦时代控制得很严,签证特别复杂。到了普京时代,才发现这些资料很值钱,也可以交换。他这时已经只能坐轮椅了,到那些古老城市并不方便。后来对方寄过来很多资料,可惜他没有来得及写完。

潘汉年三十年代中期长途绕道终于到达莫斯科,共产国际方面并不认识他:谁知道你是什么人派来的?要进行一系列interview。

看到那份对潘汉年当面审查的笔录,我难以描述内心的激动:我1956年出生时,故乡的这位副市长已被抓走,谁也不知其下落,成为一个神秘甚至恐怖的疑团。突然我看到20多岁的潘汉年回答问题的笔迹!对方软硬兼施要查他的底细,他则想方设法赢得对方信任,又不能泄露自己党的机密。在回答中他体现了尊严和很高的素质。比如,对方问:你是负责党内安全工作的,请解释一下这个安全工作的职责范围。潘汉年回答说:凡是与安全有关的,都属于我的工作范围。就这样,他巧妙地避免了透露自己领导地下工作的任何情况。

我心潮澎湃。斐德对我说,你明白我们史学家为什么要穷追不舍,到灯光昏暗的地下室、到空气闭塞的阁楼翻找档案了吧。当时没有扫描仪,没有复印机,全靠抄写,或拍照。为什么我们坚持下来?就是这些档案所透露的历史奥秘吸引著我们啊!

没有精神贵族,社会不会提升

斐德很大气,很贵族气——我说的不是装束,而是精神上。每个人跟他打交道,都感觉是跟一个不凡的人打交道。他的文字也有一种贵族气,中西方读者都能感觉到。这来源于他深广的知识底蕴,超越学院政治和各种利益的境界,还有精神上的大气与豪迈。他不理睬政治,不趋炎附势,非常踏实地做学问,既然站到这个领域了,就一定要保持这个领域的高度。他不搞拉拉扯扯,裙带呀、猫匿呀,他认为搞这些,专业质量就成了牺牲品。

所谓“贵族”,与“精英”概念还不一样。有一定知识和地位财富,就可以说是精英;但是贵族,是精神上的,气质上的,是一种高贵与尊严。斐德治学和做人紧密结合。他有理想,有做人原则,有责任感,心怀英雄主义。没有精神贵族,这个社会是不会提升的。

1963年,他还在攻博士时,写了篇小论文《一个历史学家的肖像》,写的是法国马克·布劳克,布劳克对法国的深远影响,不仅源于他本人对法国历史的经典研究和培养了大批史学人才。1934年当布劳克终获索邦大学经济史讲座教授席位,总算可以清静地沉浸在专业生涯了,却正如斐德告诉我们的:他作为荣誉军团的骑兵出现在第一次世界大战中;1939年,他虽已是六个孩子的父亲,却志愿上前线抵抗德国法西斯,又参加了法国地下抵抗运动,最后被捕,被害。布劳克的精神一直激励著斐德,从年轻到年终。真诚热爱史学的斐德坚定地认为:史学家必须要有良知,而不能只将历史看成一个饭碗。

他认为,如果你有某种特别条件、渠道,能看到一些难得史料,披露出来,这只是一个工匠。谈得上大师,得有通过叙事阐释历史的功力。后现代派有些观点认为,哪有什么真实,真实都是人为的。但是维柯在《新科学》中说,历史是能够探索真实的,因为历史是人们自身的创造出来的,是我们自己走过的路途。学术并非道德至上、道德唯一,但是不能没有道德的评判和道德的坚守。

这种精神,在美国已经衰落,在中国就更匮乏了。

罗曼蒂克的傻瓜

斐德是一个真诚、憨厚的孩子。我跟他约定,要吵架,一定要用中文吵,若用英文吵,他就占优势么;一开口用中文吵呢,他字正腔圆,发出的是满口温和,我们就吵不下去了。

后现代的今天是不注重爱的时代,中国更每况愈下,30年改革之后,商品经济压挤下,爱变得越来越生疏、越稀缺。但是他自称一辈子都是个罗曼蒂克的傻瓜,我跟他一样,是个爱情至上主义者,为了爱情可以放弃一切既得利益,所以最终我们能走到一起。

刚才说,我们是一见钟情,但我们当时各有羁绊,我那时有婚姻家庭,而且很温馨,前夫非常优秀,非常爱我,他精通中英文,为我校译……但我对他没有那种chemistry,我老认为自己情商比较低,不会爱,可又没什么理由去打破婚姻。斐德虽已经离婚,是独身,但他这样有魅力的男人很招女人爱,也在很麻烦、痛苦、藕断丝连的关系中挣扎。他从小就跟着父母到处旅行,他是作为少年才子,进哈佛时才16岁。他认为自己的人生基本完满,而爱情是他生活中唯一塌陷的角落——但他认命。我见到斐德,觉得冥冥中等待的人就在眼前,可我又觉得两人太悬殊了,他是学术大师,我连博士都还没拿到,在全世界势利的眼光看来,想必我看上的是他的权力、地位、名声……我很怕舆论啊!

最后发生了一件事:斐德开刀出了医疗事故,左腿一条神经被切断了!他再也不能站立,只能坐轮椅。我为此深深陷进焦虑痛苦之中,我的前夫看到我这样,就说:与其三个人痛苦不如两个人幸福,你去吧,我来处理善后。

很偶然地,斐德与前夫见面了,我做了介绍,他们谈了几分钟,分手之后,我坐进车,斐德沉默许久,说:你为我竟然放弃了这么好的一个男人!你有这般爱我!前夫给斐德的震撼远超我的想象。

因为斐德残疾,我们的生活当然受到限制;在心理上却是无边无际的。我真不知道我有这么大的能耐,而且这么快乐,为他做所有的事我都愿意。别人也对他说:你失去一条腿,却得到了真的爱情。在一次学术年会上,学者们对斐德和我的新婚聚会祝贺,要斐德致辞,本来他是很会讲话的人,却泣不成声。我只好接过话筒来自我介绍:我不是学中文的,也不是他的学生,又拿自己开玩笑,没想到人们热烈鼓掌,排队来跟我拥抱祝福……

斐德是个航海家,过去驾船的能力很强,他自己也有船,他不喜欢小港湾,喜欢到大海。他左腿不行了,我就要弥补,要让他恢复旅行能力。好在他右腿开车没问题。我们北到温哥华,南到墨西哥边境、圣地亚哥,在加州一号公路上,一边是悬崖峭壁,一边是茫茫大海和田园农舍……我们惊叹:世界如此壮观,时光如此美丽!

那时我就预感到他的生命不会太长,他自己也知道。看到我教书跑去跑来,就说:我们都不是很追求物质的人,如果你喜欢教书,那么就去干吧;但是你最喜欢做什么?

我最喜欢写作,最喜欢跟他在一起。而教书评职称,就得忽略自己真正喜欢的东西,我们的生活也受到很大限制,何苦呢。与他在一起的时间不是很多了,一天必须要当48小时来珍惜,我毅然辞掉了教职。自由了!我们到了斯德哥尔摩、里斯本……

许多人有爱的能力,但没机会开发。而我潜在的爱被开掘了,我非常感激。可它,又这么短促!

魏斐德酷爱旅行、航海。他虽然左腿瘫痪了,但所幸右腿还能开车,他还可以开着车到处遨游。

近期图文: 《林豆豆口述》是本“乱史”的书? 《邓小平时代》的中译者如何剖析邓小平 两千年前老子是中国宪政之父?(组图) 在信息泛滥年代回顾有关“保密”的史实 中国抗战死者人数至今仍是糊涂账 |