中共对信息只许纵向流动,严防横向传播;严格控制从上往下按权分配,权力大、級別高的就比权力小、级别低的能看更多文件、知道更多信息和“精神”;无级别的老百姓,就只能是“保密”的防范对象,更不用说被监视和内控的“敌人”“准敌人”

中共保密造成的民族灾难,比泄密大千百倍

《伐林追问》第50期,2020年1月29日首播

◆高伐林

每一次碰上损失惨重的灾难,人们都在讨论甚至争辩:到底是天灾呢,还是人祸?讨论到最后,带倾向性的意见往往是:没有纯粹的百分之百的天灾,必定伴随着或大或小的人祸,甚至主要是人祸,才造成或者加重损失。这一次新冠肺炎猖狂传播,也不例外。

我注意到:今年(2020年)1月27日武汉市长周先旺在回答央视提问时,承认武汉披露疫情“不及时”,但他说,因为此次新型冠状病毒肺炎是传染病,根据中国的《传染病防治法》,必须“依法披露”。“作为地方政府,我获得信息、授权之后才能披露,后来,特别是1月20日国务院召开常务会议,要求属地负责,在这之后,我们的工作就主动多了。”

武汉市长周先旺接受央视记者采访称信息“获得授权之后才能披露”。

这里涉及两个字:一个是法,一个是权。必须“依法披露”,但是又要“授权披露”。谁授权呢?当然是上级,甚至可能是指中央(很多人指出周市长是甩锅,把责任推给上级)。如果上级没有授权,权没有说话,法就不算数,周市长就必须继续保密。

凡在共和国生活过的人,都对“保密”这两个字耳熟能详。但是什么是“机密”,什么该“保密”?没有明确的规定,在工作中只能一一请示上级:“这个能对人说吗?”“那个能写出去吗?”但往往上级也很难说清楚,问多了,上级也烦,一句话打发回来,最简单又最管用:没让你告诉别人的,就都别说、都别写!这也就是周市长所说的,没获得授权,就不能披露。

“保密制度”,是列宁主义政党的一大“特色”。早在中共二大通过的第一个《章程》里,第四章第25条“纪律”就规定,如果“泄露本党秘密”,就开除出党。

1931年中共入党誓词。其中第二句四字全错,但意思非常明确:严守秘密。

但是可能发生这样的情况:党员应该受党纪约束,但离开党了,就不受党纪约束了吧?那么是否就可以想说什么就说什么呢?中共三大通过的《第一次修正章程》,第一章“党员”第四条又规定:党员自己要求脱离党时,“须由介绍人担保其严守本党一切秘密,如违反,由区执行委员会采用适当手段对待之”——什么是“适当手段”?顾顺章一家就是最血淋淋的先例:

1931年4月,顾顺章奉令由上海搭轮船去汉口,在途中已被汉口行营司令部侦悉,派人伏击,他一上岸即被拘捕。中共一方面组织营救,一方面立即将其家属亲戚转移。顾顺章变节的消息被中共特科得知,而且知道其家属中一些人员曾在特科工作,一旦被捕有可能泄密,决定灭口,对顾的家属包括其岳父母、妻子、内弟等全部秘密处决。这个行动由周恩来指挥的中共特科“红队”执行,全部用绳索勒死,在住宅庭院地下八尺深埋并铺上水泥。

半年多后,中共特科一个叫王世德的人被捕,供出顾顺章家属被处决的事实和地点,当局先后掘出16具尸体。后来在租界多处又掘得更多被中共特科处决的尸体,大多为中共动摇变节分子。

上面说了,党纪规定,在党的党员和脱党者“如违反”“严守本党一切秘密”,才要用“适当手段对待之”。而顾顺章这些家人毫无疑问都并没有违反,充其量只是“可能违反”,就都被采取“适当手段”了——“适当手段”,其实就是极端手段。

中共执政之后,保密仍然是对全体干部和党员、群众的要求。

如果说,当中共还在打天下的极端严酷的地下时期,“保守党的秘密”有必要,那么在夺取了国家政权之后,不仅仍然“保密”,并将“保密”的内容由党内事务扩大到了国家和社会事务,“人人保密、处处保密、事事保密”。我们今天忆苦思甜,会觉得那时保密多么荒唐,越来越荒唐。例如,70年代以前,传染病的疫情就是国家机密。为保密,烈性传染病在文件报告中只能用编号,不能明说疾病名称:01号病:鼠疫;02号病:霍乱……为什么要这样?我想破脑袋也想不明白这个道理。

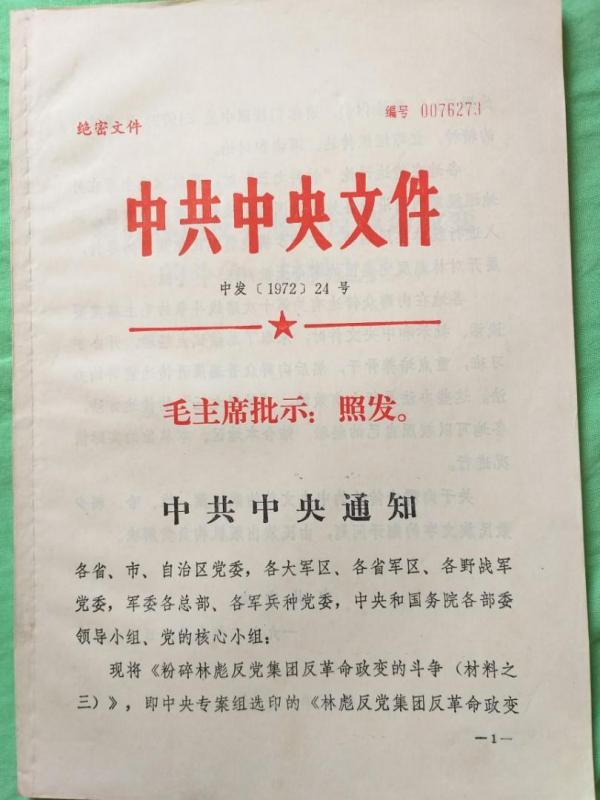

中共文件上都会标明“绝密”“机密”等级,划定传达范围。

大家还记得吧,中共各级机构下发的文件、简报,左上角都有黑体字标出秘密等级:什么“秘密”,“机密”,“绝密”,甚至还有“极密”;或者明文规定:“此件发至县团级(或厅局级)”,“此件在党内传达,不登报刊”……在当时的中国,没有什么不是“密”,林彪出逃摔死、解放军集结要教训越南这一类消息,都绝对不能让老百姓知道;就是美国阿波罗号飞船登月这种全世界都传扬的新闻,在中国都只能登在内部发行的《参考消息》上。

清华大学原副校长、中国科学院和中国工程院院士张光斗,被官方奉为“水利泰斗”、中国水利电力事业的开拓者,但也被称为“中国知识精英堕落的代表”。他在病榻上,还写信告诉中央领导,三峡水库的库容量计算错误,防洪能力比我们对外宣称的要低,“但记住,我们永远、绝不能让大众知道这点”!——这是他信中的原话。

张光斗给中央写信说:三峡防洪能力比对外宣称的要低,“永远、绝不能让大众知道”。

中共高度垄断信息,保密范围“无所不包”“无微不至”,很有一些“黑色幽默”。四五年前的一天,我与几位朋友一起到普林斯顿大学的东亚图书馆查阅一套《中共重要历史文献资料汇编》,看到一份1972年的中共中央文件,第一页左上角醒目地标为【绝密】,但翻到最后,文件上赫然印着:“本文件传达到工矿企业车间、农村生产大队党支部”!同伴立即掏出手机拍照留存:这真是令人哭笑不得、滑天下之大稽!

当时西方国家称中国、苏联等社会主义国家的信息封锁为“铁幕”,其实“铁幕”高挂,一方面是对外,另一方面,更主要的是对内,也就是对下。中共常说一句话:“内外有别”,赵家人说的“内外”,与老百姓说的“内外”不是一回事。在老百姓看来,内外以国界划分,中国以外的是“外”;政治觉悟高的人看来,同样是中国人也有内外,要以阶级分,地富反坏右和叛徒特务走资派,都是敌人,也就是“外”,毛泽东不是说,有敌我矛盾也有人民内部矛盾么;在党员看来,内外以党籍划分,非党的是“外”;但在权贵集团看来,除了赵家人全都是“外”,那么多的信息都标明“内参”、“内部发行”,这就将全体民众和绝大部分中共党员,都划为“外”,都是绝对不能分享所谓机密信息的。

当局控制信息只许纵向流动,严防横向传播;纵向也只能单向:即从下往上,而严格控制从上往下;信息从上往下是“按权分配”,权力大、級別高的就比权力小、级别低的能看更多文件、知道更多信息和“精神”;无级别的老百姓,就只能是“保密”的防范对象,更不用说那些戴上各种帽子、被公开监视和“内控”的“敌人”“准敌人”及家属了!

《中华人民共和国保守国家秘密法》

1988年9月5日北京颁布了《中华人民共和国保守国家秘密法》,其中第十条规定:国家秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。规定了:

绝密级国家秘密是最重要的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害;

机密级国家秘密是重要的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受严重的损害;

秘密级国家秘密是一般的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受损害。

此外,第十五条:国家秘密的保密期限,应当根据事项的性质和特点,按照维护国家安全和利益的需要,限定在必要的期限内;不能确定期限的,应当确定解密的条件。

国家秘密的保密期限,除另有规定外,绝密级不超过三十年,机密级不超过二十年,秘密级不超过十年。

中共违反自己制订的《保密法》关于解密的规定,许多史料只能靠学者通过各种途径获得,在海外出版。

谁来定什么信息属于什么密级?那不用说,谁掌权谁定,谁权大谁定,他们把持调查统计、收集信息的权力,这是绝不让人染指的。

有个叫落桂闲人的网络作家,前些年写过一篇博客文章《关于中国保密制度的一些史实》,搜集了一些实例。他说,1949年江山易主,相当一批知识分子或者对国民党政权失望,或者眷恋故里,或者向往中共描绘的“新中国”,拒绝了国民党的“抢救”,选择了留在大陆与新贵们合作。1948年3月中央研究院评选出的包括郭沫若在内的81位院士,58位选择留在了大陆。归顺初期,虽然被要求“思想改造”,还算受到“优待”,有的人还受到重用,如叶企孙当了清华大学校务委员会主任兼理学院院长,汤用彤当了北京大学校务委员会主任兼文学院院长,钱端升当了北大法学院院长。

中国当代物理学的先驱和奠基人、清华大学物理系创办人叶企孙,文革中被百般羞辱,晚景凄凉,遭遇极惨。死后又追授殊荣,开纪念会,发行纪念邮票。

但他们很快就满腹怨言了,一个重要原因就是所谓“保密”。叶企孙曾抱怨说:“共产主义我赞成,最恨的是很多材料不让看”。在1957年的“鸣放”中,复旦大学教授孙晓楼说,保密的范围非常大,妨碍了法律科学的研究。后来的第二号大右派罗隆基也曾说,民主党派苦于不知道情况,得不到资料供研究之用;在全国人大和政协会议上,民主党派代表对会议所讨论的东西,由于事先不知道内容,又时间仓促,结果拿不出意见。曾昭伦、钱伟长等五教授起草了《对于有关我国科学体制问题的几点意见》——这篇文章很有影响,我采访旅美科学家华新民先生,请他谈钱伟长的《历史明镜》节目中,他对此做了介绍,教授们起草的“几点意见”,随后被政治局候补委员、中宣部长、国务院副总理陆定一批判为“反党反社会主义的科学纲领”。文中批评“保密制度过死已成为科学研究的障碍之一”,“建议除军事、外交以及新发明外,对于科学家、教授所有资料不必保密”,能在国内外自由流通,更好发挥它的作用。这些建议,对中共来说,简直是对牛弹琴,痴人说梦。中共办得到、改得了吗?这些人全部都被打成右派。直到二十多年后,1979年初理论务虚会上,历史学家黎澍还在呼吁,愚昧无知的保密制度,影响对历史的科学研究,应当废除——说了也白说,白说也要说。

当发生重大人祸的时候,封锁消息更是变本加厉。杨继绳在《墓碑——中国六十年代大饥荒纪实》一书中,叙述了各地官僚大量骇人听闻的运用专政手段欺上瞒下的事实。如“信阳事件”中,在中共信阳地委的授意下,公安局控制了所有邮局,扣留了12000多封向外求助的信。有一个党支部23个党员饿死了20个,剩下3个党员给河南省委写了一封血书,请求省委救救他们村里的农民。这封信也被省委秘书长扣压,下令查处。

原新华社记者杨继绳的巨著《墓碑》全面披露了中国六十年代大饥荒的史实。

1960年8月以前,息县全县反映没有粮食吃的人民来信58件,其中有6件匿名信被当作“反动信件”交公安局侦破。有一封是写给最高人民检察院的匿名信,经比对笔迹定为汝南银行干部郑连邦所写,立即将他逮捕。

1960年3月卫生所干部王启云写信给党中央,反映饿死人的严重问题,要求中央仿照“包公陈州放粮”,公安局侦破后,对王启云进行残酷的批斗。

光山县邮局发现一封寄往北京的匿名信,反映光山饿死人,公安局就追查写信的人。邮局柜台营业员回忆,发这封信的人是个女的,脸上有麻子。公安局就在全县抓女麻子,让所有的女麻子都到公安局报到,让营业员一个个指认,还是没找到。事后才知道,写信的人是一位在郑州工作的女子,回到家乡探亲看到饿死人,才写了这封信。

为了防止饥民外出走漏消息,各县县委常委分片包干,分头布置,严防死守。县城四门持枪守卫,公路要道设岗把关,县境沿边流动巡逻,汽车站由警察把守,长途汽车要求党员队长驾驶。各公社按县里要求,派民兵在村头设卡,如发现有人外出,就夺走随身携带的东西,甚至剥下衣服拷打。信阳靠近铁路,南北有两个火车站,铁路公安局两个局长一人守一个。外流社员被逮住后一律称作“流窜犯”,强行收容关押劳改。信阳市设立了数百个收容站,先后共堵截外流人员19万人。强制收容后又不给饭吃,饥饿、拷打和虐待,使各收容站人员大量死亡。

周伯萍曾在粮食部担任多种要职,奉周恩来之命,亲自参与销毁机密统计史料。

有高度保密意识的不仅仅是中低级别官僚,他们担心上级得知真相会危及自己的乌纱帽。高级官员也同样!曾在粮食部任要职的周伯萍回忆,1961年,粮食部陈国栋、周伯萍和国家统计局贾启允三人受命,让各省填写有关粮食和人口变动的统计表,经汇总得知,全国人口减少了几千万。这份材料只报周恩来和毛泽东两人。周恩来看到后通知周伯萍:立即销毁,不得外传。周伯萍等三人共同监督销毁了。事后周恩来还打电话追问周伯萍:销毁了没有?回答销毁了,“人民的好总理”才放心。

这里,百般提防的对象显然已经不是西方“帝国主义”“敌对势力”,而是这伙政客宣称“全心全意服务”的人民。中共援引马克思恩格斯的话自称“公仆”,有“仆人”对主人如此“保密”的吗?真有这样对主人保密,还不解雇了?这只能说明这伙政客是何等的缺乏现代政治理念——仍停留在皇权专制时代“民可使由之,不可使知之”的层次上,也说明他们宣称的“除了人民的利益,共产党没有自己的私利”之类说法是何等虚伪!

“保密”这个话题很大,《伐林追问》节目今后还会反复涉及。实际上,咱们《伐林追问》这个节目的主旨之一,就是要冲击中共的违法“保密”,力求将被权力者以“保密”的名义掩盖、隐瞒的众多史实揭露出来。

近期文章:

中共的公信力是怎样磨损到最终折腾精光的?

宣称人民公社制度适用20年的华国锋,陵园大得不像话

华国锋搞“洋跃进”?欲加之罪,何患无辞

一个社会的深刻转型,未必需要强势政治领袖

华国锋让军权落到邓小平手里,不是失策是没辙

华国锋是文革后中国历史性转变的主要启动者

不是邓小平提拔胡耀邦,而是胡耀邦推荐邓小平

华国锋按部就班请出邓小平,邓小平迫不及待赶走华国锋

“两个凡是”是怎样从思想谬误演变成政治阴谋的

华国锋的历史功绩不应贬低,他的历史罪恶也不容饶恕

|