经历文革之后,是非界线应该很清楚了,做摄影这个职业,能做多少就做多少。国内各行各业有良心的人还是不少,有的摄影师把主任什么的官衔都辞掉,就是要记录这个社会,很有不怕冒风险的精神。有很多危险啊,但还是有人迎着上

老高按:下面接着转载中国摄影家贺延光在美国宾州“时光文艺摄影沙龙”座谈发言的最后一部分。

30年前在北京工作时,就认识了贺延光,但当时没有机会深谈。这次听他“图文并茂”地娓娓而谈从八十年代初期到现在的拍摄经历,深深为之感动:为他追寻并披露真相的专业精神,为他关心普通人命运的人文情怀——他讲完之后,我服膺他那句断言:“要当一个摄影记者,照相机是最不重要的。”那么什么重要呢?他用他的摄影作品做出了回答。

看延光一张一张地放映三十多年來他拍摄的部分照片,我感觉,他用他的照相机,写下了一部中国巨变史,而且是全方位的巨变史。出现在他的取景框中的,有中国政坛几代领袖和世界舞台上诸多首脑,有这一时段在各个领域叱咤风云的精英,更有许多人未曾关注的“引车卖浆者流”——社会下层、中层的芸芸众生,他注视他们的生老病死、喜怒哀乐,拍下了诸多感人的瞬间:敢于为天下先卖大碗茶的小伙子,将在地震中遇难的儿子背回家的汉子,面对非典死者感到无能为力的大夫,在人大会议上当众大声发表不同意见的代表,还有给贫困儿童做心脏手术的医生,国庆节前夕天安门前的流浪儿童……这让我想起,我读大学期间就知道的一句话:生活中并不缺少美,只是缺少发现!

“照相机是最不重要的”

——贺延光与美国华人摄影者座谈发言(下)

《明镜月刊》记者 季高 整理,《明镜月刊》84期

(续前)在台湾立法院拍照没人干涉

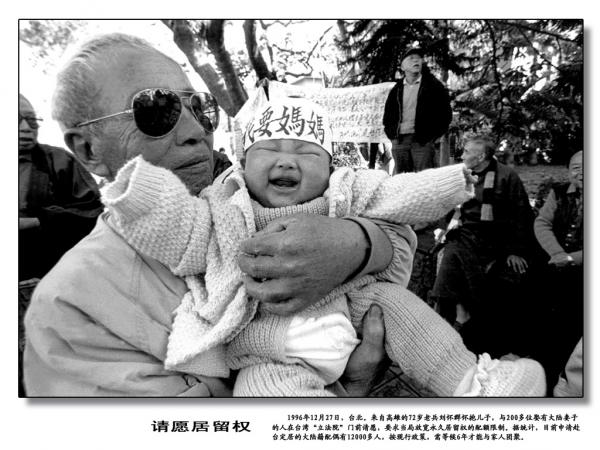

这张是在台湾拍的,这是台北,立法院门口。

那是我第一次到台湾去。《中国时报》的同行说,明天立法院门口有游行,你感兴趣吗?我当然感兴趣啊,第二天我就去了,刚开始还不敢拍呢——在国内拍游行,警察要管,要抓人啊!我就偷偷拍,拍了一会儿,没事,也很快被人发现了。一个老头问,你是哪个报馆的?我说我是北京来的记者。“啊?北京来的记者!”他一招呼来了一帮人,把我围起来,告诉我他们为什么游行。原来是这些老兵,一直没结婚,改革开放后回到内地,像这位老人,在江西老家经人介绍成了家生了孩子。按原来的规定,老婆很快就可以移民台湾。但是后来大陆弄虚作假的太多——跟人家结婚了,半年以后离婚,把人家财产分一半。台湾政府就出台政策,要严格甄别。这一严格甄别,假的挡住了,真的也挡住了。他们就为要解决这个问题请愿:政府说要排期,每年解决1800对,“这就得排三年啊,太不人道啦!”这些老人就在这儿一次一次冲击立法院。我胆子大了,没人管我啊,我就拍。

1996年12月27日,台北。来自高雄的72岁老兵刘怀群怀抱儿子,与200多位娶有大陆妻子的人在立法院请愿,要求当局放宽永久居留权配额限制。(贺延光摄)

看这张,老先生怎么也把小孙子带来请愿?他说:“不是孙子,是我儿子!”记得他叫刘怀群。立法院门前维持秩序的警察满面笑容,劝这些老先生:不要这么激动,对你们解决问题不好。过了会儿,里边传,请十个代表进去。我这个时候胆子就大了,就排在第11个,警察数到9、10、11,一看我挎着两台照相机,是个摄影记者,问都不问,我就跟着进到一个大屋子。见到一位立法委员,他说今天不是我值班,但是我刚才路过,看见你们情绪很大,就想听听你们的诉求,“哎,怎么你们才来十位啊?这里还有很多空椅子嘛!”他扭头让秘书“去门口再请30位进来,把这儿坐满了!”我在立法院大摇大摆拍了一个多小时照片,没人干涉我!

“明天就要截流”——这是三峡工程典礼前的准备,据说巨型气球就花了好几百万,弄来装扮工地。我头天晚上和基层公司的经理吃饭聊天,那些经理提起李鹏的儿子,说进了一两个亿的设备,除了油漆是新的,机器都不能用!谁也不敢说,愤愤不平。

三峡要截流。(贺延光摄)

拍排雷我这头发都竖起来

中越边境要排雷,我听说之后马上飞到了广西。军区很欢迎,但是不准我去,说太危险。危险到什么程度呢?部队一位教官给工兵讲着课,自己把雷就弄响了,把自己炸了。那怎么办?“我是专门为这事来的呀,我原来到老山都去过。”接待的人说,那好吧,咱们找几个战士穿上衣服,在山坡上按你的要求随便拍,保证你完成任务。我哭笑不得,说,我这个人,不到现场,我就不会拍照片。他们只好一级一级请示,请示到一位副司令,最后批准了。找了个20多岁的小伙子毛剑峰陪我——三年以后小伙子殉职,翻车牺牲了。

我们赶到龙州,跟着排雷部队进去。

大路有机器排雷,排的也不多,但是山林里边就全得靠人工,没有路,草都长得一人高。我当时也害怕,是走在他们中间,踩着他们脚印走,我这头发都是竖起来的。排雷是这样,用竹筒子先扔一遍、炸一遍,然后,再踩着这样的防雷垫,一寸一寸弄过去……

我当时发了一组照片《广西大排雷》。第一张照片,是在一个村里,一个小伙子在院里晒白薯干,他拄着双拐——两条腿都没了。这就是反映排雷的必要性,不排就会把牛羊炸了、把人炸了。

广西大排雷。1997年12月21日,中越边境中国境内第二次大排雷拉开序幕。(贺延光摄。图片见《明鏡月刊》84期)

《广西大排雷》见报的当天下午,解放军报社一位处长给我打电话说,这是我们的题材呀,你拍的太好了,尤其你那最后一段:沿着工兵开出的小路,爬上来一位姓凌的边民,他说,儿子要结婚,我要告诉那边的亲友,过几天过来喝喜酒。他很称赞最后这一段。我当时就告了一状:我说这是你们的题材,你们军队有两个记者一块儿去了啊,后来不知道他们哪儿去了,等我回到南宁,第二天要走了,人家请吃饭,这俩解放军记者又出来了。我说怎么没见你们?他们说是刚从桂林回来——他们玩去了!还在桌上跟当地部队新闻干事说,“我们要的材料今天晚上你无论如何得给我们,明天我们就走了”。我对那位处长说,你们就这么搞新闻?你还表扬我!?

我看过部队摄影记者拍的排雷照片,是从前边拍的。一看就是假照片!你敢在前边拍?你蒙谁呢?在部队吃饭的时候,那位处长说,贺主任,你是第一个到前边拍照片的人。我说不对呀,我刚才翻报纸,你们头几天有照片呀,我哪儿是第一个?他说,“唉,那是摆拍的——排雷仪式上,给部队首长和省上领导表演的!”但你的照片说明上可没说那是表演呀!

我对领袖像非常敏感

照片上这个人,大家还记得吗?人大副委员长成克杰,刚走出人大会堂被记者包围采访。没多少天就出事了,后来枪毙了。枪毙了,还是没有把贪腐遏制住,依然愈演愈烈!

江泽民这张,他在台上讲完话——讲话就都是那样,很难拍出新意——讲完话,可以说95%的记者把照相机就放下了,我没放,一直追着他:走下台,走到他这个主桌,美国华纳的老板,还有什么新闻集团的老板,几个人同时向他伸手,一瞬间老江不知道先跟谁握好了。

1999年9月27日,江泽民在上海召开的“《财富》全球论坛”上举行晚宴。(贺延光摄,图片见《明鏡月刊》84期)

这是当时的环境资源保护委员会主任委员曲格平。谈起中国的环保,眉头紧蹙。

这张照片上,她的14岁孩子被人杀了,案子就是破不了,因为凶手是这个镇副镇长的侄子。就是解决不了。后来这个凶手走了,离开这儿,当兵去了……

大雁煤矿爆炸,五十几个弟兄埋在井下了,生死不明。外面大家焦急地等待……后来没救出来,全部都遇难了。

2000年12月1日,内蒙古大雁煤矿623队的几位矿工仍在焦急地等待奇迹。

这是盐城,守护丹顶鹤的大学生。

这是在武汉。我对领袖像非常敏感,邓胡赵时期是不挂领袖像的,中央曾经做了一系列规定,要汲取文革和毛泽东的教训,不能再突出个人、搞个人崇拜。但是到江泽民时期又开始了,第一个给江塑像的是大连的薄熙来,然后一些城市就效彷。毛和邓两位故去的老人陪着现在掌权的人,到处站岗。我们当记者的没法解决这些问题,但是我们可以把这些事情记录下来。

这位当地领导的姿势与后边巨幅领袖像的姿势雷同。刚才我说我对领袖像比较敏感,我在这儿举着照相机等了20分钟,心说:我就不信你不举一下手!

北京要申办奥运,要请萨马兰奇来视察。突然北京就繁花似锦——多是假花。后来听说天安门广场那个绿地,冬天本来是黄的,突然变得绿油油的,赶上下了场小雪,雪一化,满地流绿汤。我联想起来到过湖北房县,把山劈了挖石头,然后刷上绿漆,远远一看,“一片苍翠”。

面对生命

这几张特写上的几位人物,大家都认识吧?——

李慎之;

吴祖光;

刘道玉;

蒋彦永,失踪几个月后恢复自由了,因为美国国务卿赖斯访华……

这位是电影导演贾樟柯,被封杀多少年,这是解禁以后他第一次拍电影。

大陆第一次给蒋介石塑像,是在四川成都大邑县的建川博物馆,那里给二百多位抗战将军立像。

北京的萨斯——我在萨斯隔离医院里呆了18天。死人了,这个医院就死了二十几个。关键是一开头北京弄虚作假,欺上瞒下,但越来越控制不住——讲起这方面的事,我了解的故事太多了。

面对生命。一位非典患者终于没能抢救过来,医生伫立良久。摄于2003年4月30日。(贺延光摄)

这位是人民医院急诊科副主任,她接诊了很多病人,自己也染上了,最后没有救过来……北京一共有九位医生、护士去世。

这是最后一个痊愈出院的大学生,已经是几个月以后了。本来是都不让进的,记者都被拦在外边,毕竟是传染病医院嘛。后来我报了姓名:能不能让我进?我一报姓名,他们知道我,我毕竟在这里与他们在生死线上一起待了那么多天。

我一进病房,不知道这位大学生在干什么?先悄悄拍了这张照片,拍完了我才问他在干嘛,他说“我在背讲稿,待一会儿那个庆祝最后一个患者痊愈的仪式上,我要发言,他们改来改去,让我背下来,不能照着念”。

——我很感慨:19岁的大学生,三次病危,刚抢救过来,就马上变成了工具。

最后一位非典患者是位大学生,出院前苦背发言稿。

中国的海尔,给国外体育俱乐部冠名了!这也是中国变化的一个侧面。

向赵紫阳遗体告别。盖棺难定论,要送去火化了。这是他的六个孙子孙女同爷爷最后告别。

这是给贫困儿童做心脏手术。

建国60年的前夕,这是天安门前的流浪儿童。

国旗为谁而降?

汶川地震,我看到一间小学校周围的民房震歪了,但是还没倒,人还有时间逃生;唯独正在上课的教室瞬间垮塌,二百多孩子遇难……

这是我在地震灾区,见到的唯一一个从废墟里救活的。当然救活的人很多,但我只见到这一个。

这位父亲刨了两天,将九岁的孩子遗体刨出来了,一直面无表情,将孩子脸擦干净,用手机对着他拍。我当时不了解情况,心想,不能这么对着死者拍照片呀!旁边一个救援人员告诉我,你不要管,他是孩子的父亲。救援人员消毒,包扎……最后要抱起来放到收尸的车上,他说,别,我来。这位一直毫无表情的汉子将孩子即将放到车上时,哇一声放声大哭。

照片上这人的哥哥一家,在我身后的二楼。三四楼歪歪斜斜还在,一楼还在,二楼没有了!

这个人,救援人员抢救了129个小时,他埋的那地方,连个把他的双腿锯断的空间都没有……最终锯断了双腿,把人抬出来了,但不久,还是去世了。

全国哀悼日。2008年5月19日14时28分,在地震最严重的四川省北川羌族自治县,参加救援的武警部队指战员,与全国人民一起默哀。(贺延光摄,图片见《明鏡月刊》84期)

我已经回到了成都,听说要举行全国降半旗致哀仪式,我非常感慨。前几年我们《中国青年报》有个时评:《国旗为谁而降?》——不能老为领导人降,也应该为老百姓降啊。虽然这篇时评在业内反应很强,但没有人理!

萨斯过后,央视新闻会客厅把广东的教授钟南山请去,还请了一位痊愈了的病人,把我也叫去,一起回顾抗击萨斯的过程。当时我提了一个建议,应该立个碑,把所有萨斯的死者名字都刻出来,立在卫生部院子里永远纪念,因为教训是我们的医疗体制不堪一击。我建议还要降半旗。主持人愣了一下。我说我来之前查了一遍国旗法,明明是有这个条款的,但我们从来没有执行过。做完节目出来已经挺晚了,两位女编导从别的房间追出来,估计她们从监视器上看到了对话,一个劲地跟我握手,说你讲得太对啦!但最后节目播出,我这两段还是给剪了。所以听说要全国降半旗为汶川地震遇难者致哀,我感慨万千!我又从成都赶回灾区再拍摄。

这之前,我在前往映秀镇的路上看到这个人,他将遇难的孩子背回家——17岁的孩子死了,把头都用毯子包裹着,千辛万苦背着孩子遗体赶25公里山路,仅仅是为了让孩子回家跟家人过最后一夜。后来我们《中国青年报》发了一个整版的报导,我的搭挡、文字记者写了《回家》,我配了六张照片。

背儿子回家。2008年5月15日,父亲程林祥背着在地震中不幸遇难的儿子程磊的遗体,回25公里之外的水磨镇,要让17岁的孩子与家人过最后一夜。(贺延光摄)

这是降半旗的第三天。我问灾民知道降半旗吗?他们都知道,但是找不到国旗,用了块红布代替。我说我给你们拍个合影吧。当妈的将遇难孩子的镜框抱在胸前,另外那位拿着土豆的妇女,儿子也失踪——我后来再去,他儿子还是失踪。

这个村子整个没有了,六十几口人……

照片上很多人都被抓

这张,艺术家戴着钢盔,跟拆迁队对峙。

人大会堂,官员坐下来,将西服的扣子解开;站起来,将扣子系上——无意识的动作,一个人这样,不起眼,也很正常;主席团的百十个人,一起这样,就很幽默了!我在微博上发了这张照片,就有人说,马上就要开“两会”了,会有很多记者学你拍这个。我说,不会一样了!这张照片上很多人都被抓,没啦:周永康、令计划、苏荣、李东生……再过两年,我回过头来再看看,走的人还得多。

这张上,是当年抓捕“四人帮”的几位8341部队战士,右边的是华国锋的儿子,胡耀邦的儿子胡德平,左边的是习的姐姐,站着的那位是张爱萍的儿子。

这是金门。过去两岸对峙时候台湾的坦克,已经废弃了。

这是四川农村卖的新领导人的年画儿。我拍了之后,有人劝我不要发。但我临上飞机还是发在微博上了,下了飞机已经有四万点击,三天之后是150万,留言非常有意思,有很多明白人。有人写道:这种年画儿城市没有,只有农村才有,什么时候农村也没有了,中国社会就进步了!

这是去年(2015年)的4月15日,胡耀邦去世的日子,在他家拍的。他的老部下、第一代的拖拉机手、还有对他念念不忘的人们聚在一起怀念他。

2015年4月15日,胡耀邦26周年忌日,老部下和亲友重逢在北京会计司胡同。(贺延光摄)

拍照时想着早晚能公开

教皇第一次和中国大陆人士合影。这背后也有故事。

我是跟着中国残疾人艺术团访问意大利的。那天晚上,教皇托人带话,说想见见这个残疾人艺术团,他看过《千手观音》舞蹈的光碟,非常感动。团长是中国残联的一个老领导,挺高兴,但是没想到中国驻意大利大使坚决不同意——因为中国与梵蒂冈没有外交关系。“外事无小事”啊!团长急得要命,人家来人还等着回话呢。

那位团长可能没人商量了——他带的都是很年轻的残疾人嘛,看我在旁边,就问我:“老贺,你觉得怎么样?”我说我觉得没问题——我是新闻记者,别说教皇了,就是蒋介石要见,我都同意。三条:第一,几个月前这位新教皇登基,新华社发过贺电;第二,登基的时候新教皇发表演说,希望同中国大陆改善关系,有摇橄榄枝的意思;第三是他要见我们,不是我们要见他……哦,还有第四,我们是个民间代表团嘛!我说,团长,没准你还能立个功呢,中美建交不就是乒乓球启动的吗!

不知道我的话是不是起了作用,反正团长在楼道里打电话。我回国后听残联宣传部的人讲,团长是给邓朴方打了电话。邓朴方紧急约见外长李肇星和统战部长刘延东,三个人商量之后说,可以见。

本笃十六世与千手观音艺术团,这是教皇与大陆中国人首次合影。2005年5月25日摄于梵蒂冈。(贺延光摄)

我还以为教皇要单独见呢,第二天领去一看,是在大广场上,但是给中国人把前两排椅子留出来了。教皇坐着吉普车出来,跟毛泽东检阅红卫兵的形式差不多,但是秩序非常好,全世界各地来的人坐在一个方块一个方块的。教皇来的时候,前后都是穿西装戴墨镜,面无表情的保镖。他上台讲演40分钟,最后离开时,他的汽车突然下来,因为我们是第一排,车突然停了。你们看,右边是他的敞篷车,他下来就向中国人伸手;我是坐在第二排边上,一下就窜过来,刚要拍,肩膀就被一只手按住了——很专业,他一按,你就没法拍照片了。但突然感觉到他手松了一下,就几秒钟,我没工夫回头,咔咔咔,你给我几秒钟就够了!几秒之后他又拍拍我,我一回头,果然是位保镖。我也听不懂他说什么,他就指那边一群记者,长枪短炮,都在线后边呢,他的意思是说记者们都在那儿。我就指指中国人,“一起的”。他说OK,我就赶紧回去了。我特别感慨人家这保镖的素质!我们的摄影记者解海龙,对,就是那位拍“希望工程”“大眼睛”的,李鹏出来,他还戴着摄影记者证呢,刚要拍,就被警卫抓起来摔个大跟头,什么都没拍上,回来就跟我骂:“你看我这胳臂,都青了!”我笑着说,你怎么不知道人家就是要在公众面前展示身手啊?你算赶上了!

我们经历了文革之后,是非界线应该是很清楚了,做摄影这个职业的,能做到多少就做到多少。国内各行各业,有良心的人还是不少,改革开放以后,大家知道了这个世界,再也不像过去那样。我很佩服比我年轻的一拨人,有的摄影师,把主任什么的官衔都辞掉,就是要记录这个社会,很有不怕冒风险的精神,有很多危险啊,但还是有人迎着上。

我拍照片的时候,是想着早晚能公开,我才拍,如果没有价值,我拍它干什么?早晚一定能让读者看到的,这个信念我还是比较明白的。

近期图文:

一位摄影家告诫我:照相机是最不重要的

从拍“小平您好”到拍“小平您好吗”

毛泽东为何对革命文人比对反动文人更狠

历史研究就像一桩陈年旧案交给你重审

新年来临,评点去年读书的收获

王鼎钧回忆录提出两难问题和解套思路

她要让大饥荒幸存者自己发出声音

|