有一次,我听到一位嫂子说:“不怕簸箕大的口,就怕杏叶大的手。”意思是,当一个孩子伸出小手说:“妈,我饿得很,我要吃馍。”可母亲给不了,眼看着孩子活活饿死……我就想,我也是一个母亲,我怎么办?人世间最悲惨的事,莫过于一个母亲眼见着自己的孩子活活被饿死!

◆依娃/高伐林

【专访前記】放在我面前的是一本厚厚的大书。50张饱经沧桑、沟壑纵横的脸庞从封面凝视著我。他们刚从庄稼地走出来,从打麦场走出来,从土窑洞走出来——从遍地饿殍、尸堆坟头走出来。他们集结在这本书里,讲述自己,以及家庭、家族、村民惨绝人寰的往事。这些往事,他们在50年间只能封死在胸臆,没有人倾听;漏出来一句半句,也没有人理会、没有人相信,更有可能反倒给他们自己惹来祸殃……

——直到旅美作家依娃,跋山涉水,到偏僻乡村寻访到他们,用她的真诚和执著,开启了他们的心扉——拯救了他们行将随风而逝的记忆。

依娃《寻找大饥荒幸存者》(明镜出版社)。

依娃《寻找大饥荒幸存者》(明镜出版社)。

当近54万字的《寻找大饥荒幸存者》一书在明镜出版社出版之际,我受《新史记》杂志委托,采访该书作者依娃,她给我发来这样一段话,是自我剖白,也是自我期许:“寻找真相,即求索真理。我写作的力量来自于正义和爱,我爱这些受过世间最深刻的苦难的人。最真实的记录苦难,这是一个作家应该具备的道德和勇气。”

而依娃在该书中献给大饥荒幸存者、见证者的献辞,更是一首感人至深的诗篇:

让我握住你的手

听你叙说五十多年前的遭遇

那时候,你们的粮食哪里去了

那时候,你们每天吃什么

那时候,你家饿死了谁

那时候,你去哪里要饭

那时候,你怎么活了下来

告诉我,饿死的人叫什么名字

告诉我,他(她)死的时候多大

告诉我,他(她)最后说了什么话

告诉我,他(她是)怎么埋葬的

告诉我,把记得的都告诉我

亲人,想哭就哭吧

有我给你抹去眼泪

亲人,想说就说吧

有我坐在你对面的小凳上倾听

死去的他们,是我的亲人

我将为他们修建文字的纪念碑

活著的你们,也是我的亲人

我将把你们的苦难呐喊给这个世界

“野生作家”的饥饿基因

高伐林:依娃女士,祝贺《寻找大饥荒幸存者》的出版。感谢您不辞劳苦,不畏艰辛,跋山涉水,寻访记录。这部作品,凝聚了您的汗水,更沉淀了大饥荒受难者、幸存者的血泪,这对于我们探寻、反思半个世纪前中国大地上那场骇人听闻的惨剧,增添了实实在在的证据。

请先谈谈您的经历好吗?

依娃:我的经历一言难尽。

我1965年出生在陕西省富平县一个农民家庭,我是长女。

高伐林:哦,陕西富平,那也是习仲勋、习近平的家乡了。

依娃:记得小时候吃得最多的是包谷和红薯,常年没有油、没有糖。我很瘦弱,身体不好,因为营养极端不良,一个小姑娘满脸长黄疮,流脓流水,还得了贫血。

我不到七岁的时候,没有任何人对我说,父亲就把我领到千里以外的姑妈家,从此以后我就被过继给他们,成了“城里人”,背上书包上学了。但是我不是一个优秀的学生,成绩很一般。上了初中,因为语文老师的表扬,喜欢上了写作文,就梦想当个作家。

1980年,我只有15岁,我的养父养母在两、三个月内相继去世,我就必须自己工作养活自己。我进了一家银行,成天数钱算帐,我很不喜欢干,1989年辞去了工作,南下海南。1993年随丈夫来美定居。

很遗憾,我没有上过一天大学,但是我也不是很羡慕,我觉得我可以自己看书、自己学习。这么多年,我一直爱好阅读,就像吃饭喝水一样不可缺少,书籍就是我的老师。写作之路也是经历过无数退稿、失败、停笔、困惑……并非一帆风顺。

从小离开父母和过早地失去大人的呵护,让我的内心世界敏感而丰富,我的大学,就是生活和苦难。所以我自称“野生作家”——不是哪个文学院培养的,美也好,丑也好,我就是我。

高伐林:您认为,自己的家庭出身对您写作“大饥荒”这一选题,起到什么作用?

依娃:我是一个农民的女儿,这是事实,却是我这一辈子都羞于说出口的话。不像朋友们说父亲是高干、是医生、是教师、是工程师……那么感到自豪、荣耀。农民,在中国就代表著贫穷、愚昧、无权、受压、被歧视,是社会最低等的人。我觉得很丢人,我怕别人看不起我。

正是因为贫穷,娃娃多,让我从小失去父母亲。我一直非常抱怨我的父母,我觉得他们不爱我,为什么把我送给别人?等我长大了,反覆回想起很多往事,我明白了这一切都不是他们的错,虽然他们模样是人,也会说话,但是他们在那块土地上只是像牲口一样劳动,吃不饱穿不暖。我父亲一辈子吃的都是红薯、包谷,经常犯胃病,所以他才64岁就去世了。特别是我看了杨继绳先生的《墓碑》,感觉上了一大课,知道了我为什么从小到大不敢告诉别人,我的父亲母亲是农民。终于有了这一天,我明白了,他们的苦从何而来、我的屈辱感从何而来。

因为从小被领养,我和母亲的关系一直有隔阂。渐渐的,我发现我活了40多岁了,却并不了解给我生命的母亲,对她的过去和历史、感情和内心一无所知。我小时候我妈妈总是说:“我是叫花子”、“我是叫花子”。我根本没在意。

对母亲身世的强烈兴趣和不断挖掘,是这本书的“导火线”。也可以说是命中注定,无法逃避。我感到了书和人的宿命。到今天,我更是相信,因为饥饿,母亲20岁还没有来月经的身体,一个饥饿的子宫孕育出的一个小生命,她并给予我饥饿的基因,就是为了有一天写出她的故事,写出众多幸存者的记忆。

母亲不知道,我也不知道,但是上帝知道。

寻访大饥荒幸存者,就是寻自己的根

高伐林:您是从什么时候、受到什么触动,决定寻找、采写大饥荒幸存者?

依娃:很多年以前,我只知道“三年自然灾害”“苏联逼迫我们还债”。

首先要感谢研究大饥荒的前辈杨继绳先生,治学十载,写出百万字巨著《墓碑》,内容翔实、证据确凿,分析透彻,《墓碑》也可以说是在这个研究领域立起了一座丰碑,已翻译成五、六种文字出版。最初看到这个书的售书广告时,我根本不相信饿死人,更不相信饿死3600万人这个惊人的数字,我想作者是别有用心,诬蔑党,讨好老外。但我还是很好奇,买了一本,起先不喜欢看,因为这种专业学术著作,不是数字,就是图表,很枯燥乏味,放了一年多。后来我好好地拜读了两遍,一字一句,还做了重点笔记。这部著作对我起著启蒙和指导的作用。我非常钦佩杨继绳先生的道德勇气和学术精神,他说连坐牢的准备都做好了,《墓碑》也是为自己提前立个碑。

依娃与杨继绳合影。

依娃与杨继绳合影。

此外,还有我本人家庭的缘故。从五年前开始,我的脑子里,像一棵棵小苗长出来一样,冒出了一个个问号:我的母亲从哪里来的?那里是什么景象?甘肃老家到底发生了什么事?她们逃荒路上是怎么走的?我产生了非常强、非常强地去知道的欲望。

我就想和母亲回一趟她的老家,回一趟她出生的地方,她成长的地方,她逃离的地方。我从没有去过,我渴望回去一趟,关于母亲和她代表的家族的一切,我就会知道得更丰富、更切近。我觉得,我和那块土地肯定是联系在一起的。但只有回去一趟,那儿才能真正属于我,我也才能真正属于那儿。

2011年7月,从甘肃老家回来后,我反覆思考了好几个月,才决定采写大饥荒——我被它给粘住了、缠住了,身不由主。

高伐林:中国大饥荒惨烈的省分和地区很不少,您集中写了甘肃和陕西老乡的故事。您是根据什么选择这些调查地点的呢?为什么这些人能够进入您的视野?

依娃:我最初也考虑过走访四川、河南、安徽、山东、广西等地,后来发现不切合实际,花费和时间就不说了,最主要的是,我不认识那里的人,怎么能尽快得到他们的信任?于是我放弃了“花钱乱跑白费力”的设想。

选择甘肃,因为甘肃是我母亲的老家,秦安县是我最早、也是比较容易的切入点。我还有一些亲戚在秦安的乡镇,他们提供了不少帮助。通渭县本来有一个好朋友,说好带我去乡下采访。但是他提前“暴露了”,被有关方面警告,我不能给他增加更多压力和麻烦。刚巧我有一个本家远亲在通渭,我就去了——通渭饿死了1/3人口,被中央列为“通渭问题”,因此是很有挖头的,一家饿死几个人在那里是“正常”的,十个人有八个人见过人吃人。天水地区是甘肃大饥荒的重灾区,饿死了一、二十万人,通过记录片导演胡杰的介绍,我认识了一些当地人,他们很热心,很支持我的采访工作。

甘肃逃荒妇女遍布陕西各县,这也是我采访的一个重点。家人、朋友都很积极地帮我四处打听,用汽车、三轮车、摩托车带我去采访。

进门是初识,出门成亲人

高伐林:您这个考虑是对的,您与调查对象有比较相近的背景,才便于理解他们。

依娃:我是个历史的小学生,口述历史的初级探索者。我是一边学、一边做、一边总结经验。

高伐林:您这样说,是谦虚的,不过,从您的书,也可以看出您确实是在实践中摸索和总结。口述调查的专业性其实是很强的,有一套学术规范,时间、地点、人物姓名和身分这些要素都要介绍清楚,得到的材料才可作为口述史料,放心使用。您在初期可能缺少经验,有的要素交代得不够清楚,越到后来就越完整准确了。

请问,您是怎么向这些农民们调查的呢?

依娃:我去采访,得带两个录音笔,好几枝笔,两三个笔记本。我一般都是和受访者单独在一个房间里谈,这样让他们觉得没有压力,因为有时候妇女会谈到自己的婚姻问题,老人们会骂村子里的坏干部;同时谈话也不致于受别人插言搅扰、打断思路。

有时候受访者会把话题拉远,我就把话题再问回来,自己要懂得掌握控制,让对方尽量敞开地、畅所欲言地说,不去打断、不去评论,更不要表现自己。其实,就是当一个专注的好听众,看著他们的表情,对视著他们的眼睛,听他们说,把自己的苦难都讲出来。尽量从不同角度多提问题引导他们叙述。因为每个人的经历、感受都不一样。

常常让我自己都很惊讶:进门,彼此是陌生人;到离开的时候,我们拥抱握手,无所不说。那些老奶奶、年长的妇女拉著我的手就喊:“亲人呀,见到你就见到亲人了。”给我装上花生、鸡蛋、水果等,把我当成来串门的亲戚。所以,我不是觉得我是在工作、是在采访、在搜集资料,而是来看望我的亲人,听亲人讲述他们的经历,我要把我的父母兄妹的苦难写下来,记录下来。不写,我对不起他们对我的信任和热忱。

这三年多,我走访了甘肃和陕西十几个县,采访了近200人,录音200多个小时,有照片800多张,包括搜集到一些珍贵的老照片,还有幸存者的手迹等等。我希望以后捐献给有关学术机构保存。

高伐林:从这部书来看,我觉得您的照片还可以照得更多,留下更丰富的影像资料。您采访了近200人,才有800多张照片,似乎不够,让我觉得有点遗憾啊。除了幸存者本人,还有家人与亲友邻居,家内外、村内外环境,死难者的坟茔墓碑,当年的用具、遗物……这些都有历史价值,都能让没有经历过大饥荒的后来人和研究者,更直观地感受那个浩劫年代。

第一次采访顺利吗?是采访家庭成员吗?

依娃:第一次采访,可以说是非常顺利,其实那时候还没有写作大饥荒的想法。就是想多了解大饥荒、饥饿、饿死人是怎么回事。我就给住在纽约的作家张方晦先生打电话,他说:“你想知道饥饿,算你找对人了。”记得那是2011年9月11日,我坐上从波士顿到纽约的长途巴士,找到张先生,他很健谈,谈了他作为历史反革命子女“被移民”到甘肃戈壁滩的经历——500多人,半年就饿死了100多人,让我非常震惊。

高伐林:就这样一发而不可收了?

依娃:我得老老实实回答,我本来对历史和政治根本没有什么兴趣,从来没有就任何主题,采访过任何人。这个调研和写作,让我脱胎换骨,完全变成了另外一个人。

做不做?有没有能力做?怎么做?都是我最初挣扎、考虑、徘徊的问题。

在决定做这件事情以后,有很长时间,我非常焦虑,寝食不安,就担心能不能找到受访人:到哪里去找?找到了他们敢不敢说?愿不愿说?会不会说?如果没有大量的幸存者口述,我根本不可能写出一本书。

高伐林:这种调查,难度特别大。第一,您的课题非常敏感,就很难得到当地政府的支持帮助;第二,大饥荒毕竟过去了50年,即使是当年十来岁的孩子,现在也年过花甲,年代久远,记忆难免模糊;第三,这个课题决定了您的调查对象文化水平肯定不高,记忆、表达能力都受到相当大的限制。

依娃:是的,有些朋友和搞研究的前辈对我说:“和农民说话,很不容易,他们也说不清楚。”“农民不敢说,看你拿出录音机、笔记本就不说了——这不是他们的错,是中国历年的政治运动把人搞怕了!这很可悲。”还有人出主意:“你雇人去采访,这样比较实惠,花钱少。”我也想过在媒体上刊登启事、电话采访。但是,我发现,真正的老年幸存者,根本不上网、不看报也不与外界交流,甚至没有电话。我知道,那些办法都不可行,挖掘历史的真相没有捷径,不可能“多快好省”“大跃进”。我必须自己去农村,尤其是去穷山僻壤,去一个个寻找,去一家家面对面,亲自问、亲自听、亲自记。

依娃的“叫化子”母亲牛淑英。

依娃的“叫化子”母亲牛淑英。

他们的苦难让我揪心

高伐林:为什么这些幸存者能够信任您,对您打开心扉呢?

依娃:过去我回家,和父母没有话说,和村里老人、年青媳妇、儿时伙伴都“没有共同语言”——我觉得他们又不看书,又不懂文学艺术……

但是大饥荒让我和家人、和村里人,和这些素不相识的老人连接在一起了。我从书上所读到的大饥荒,和他们所经历的大饥荒叠印到一起。我不太喜欢用“同情”这个词,“同情”有居高临下、有施舍的意思在里面。我觉得我和他们是同样的人,没有区别。如果我生活在那个年代、那个地方,我可能就是一个饿得什么都吃、甚至活活饿死的人。

渐渐的,我也总结出来一些与他们尽快心贴心的技巧:到乡村,我不化妆,穿著尽量朴实,尽量缩小和农民之间的距离。在农民家里,人家端水给我就喝,哪怕那个杯子显得并不够干净;人家让我吃饭就吃,哪怕有时那个饭看上去很粗糙;人家让我上炕坐,我就脱鞋上炕,哪怕那个炕相当简陋——包括坐的姿势,我都很注意,不坐高处,不坐沙发,不当客人。我给自己的定位就是:我是他们的孩子,我回来探亲了。我叫这些老人家“爷爷”“婆”(奶奶),谈到这里,想到他们,我的眼泪会忍不住流出来。我更喜欢用“爱”这个字,我爱这些受过大苦大难的人,他们的苦难让我非常心疼,常常流泪不止。

这些老人称呼我“这个娃娃”,“这个女子”,虽然都是第一次见面,但是我们之间没有距离。他们愿意给我说一辈子都没和自己孩子谈过的话,只是因为我问,我听,我总是拉住他们的手,有时给他们擦去眼泪……

我想知道他们所受过的一切苦难。死去的人是我们的同胞,不是和我毫无关系的人。在寻觅大饥荒幸存者的过程中,我也寻觅到了自己。我是谁?我是什么人的后代?我应该为他们干什么?……回到他们中间,就如同种子回到了土地,让我觉得很厚实,让我重新发芽生长。

依娃(右)在甘肃省秦安县魏店乡双石南岔村,和大饥荒幸存者郭九子老人交谈。

这本书是他们写的

高伐林:您这种感情非常可贵。那么,您作为一位调查者,对他们的回忆,如何判断真实程度,如何把握自己的整理加工尺度?

依娃:我发现文学和历史的性质与功能有根本区别。文学是虚构,在揭示历史真相的时候,不能采取文学的手法。

我相信,这些幸存者说的都是真话,他们的眼睛、表情、面孔告诉我都是真的。

我的观点是:我没有权利改变他们的话,没有权利美化、修改、润色他们的语言,没有权利把他们的苦难经历拿来编造成生动的、好看的、离奇的故事。

我必须尊重他们,这是他们说的,是他们遭遇的,是他们记忆的、是他们要留给这个世界的。那么我就原原本本地记录下来,按照原始面貌呈现出来。比如他(她)的脸上布满皱纹、带著忧愁辛劳,我就不可给他们涂脂抹粉,让他们好看一点。我认为真实最重要,完全不需要什么“魔幻主义”“超现实主义”“黑色幽默”,大饥荒已经是全人类历史上最“魔幻”、最“黑色幽默”、最“超现实”地残酷了,天才的作家也编造不出来这样一部超大规模的人类悲剧。

他们说什么,我就写什么,对他们的话本身,不做加工修改。我所做的,是删去一些与主题无关的话、重复的话,有些要调整一下顺序——老人家说话一时说这个,一时说那个,跳跃性比较大。我就做些调整,让读者能理解时间、事件的顺序;还得做一些方言土语的解释,还有,牵涉比较重大事件和说到的人物,要订正一下。其实,主要都是他们说,我记录。从这个意义上,这本书是他们写的——这69个幸存者写的,是从120多位幸存者的口述中挑选出来的。

简直不是人干的工作

高伐林:调查过程中,您听到了大量各种各样的事例。最让您受到震撼的事例是什么?

依娃:让我最为震撼的是苟应福老人的全家遭遇,我在《全家死光》这一篇里记录了他的回忆。他本来是一个大家庭,竟饿死了16个人:父母、哥哥、哥哥的孩子、伯伯、婶子、堂弟兄……都全饿死了。他没有饿死,因为他出门干活去了。这样的惨事,让我不敢相信,不能接受!简直是毛骨悚然。不只如此,他的妻子家也饿死了三个人,一共就是19个人。

但是他们讲述的时候,没有恨,没有怨,没有怒,甚至没有悲伤、没有眼泪,那么无奈无助……他们现在居住在破旧的老屋里,政府没有任何补助。

还有宋宏任老人说三妈饿得吃队长小孩拉下的大便,老人亲眼看见的;他的父亲打老鼠吃,也让我非常震撼。牛耀干老人亲眼看见有人饿昏在地,还未咽气,就有人割他的肉。我不敢想像那样的惨景。但是作为一个调研人员、一个作家,我强逼自己去问那些异常残酷的细节——很难启齿啊,但是我还得问:“内脏呢?只留下骨头吗?是煮著吃,还是烧著吃?……”这简直不是人干的工作!

不过,我从来没问过:“你吃过人肉吗?”这个太残忍,不可以问啊,不能让他们再次受到伤害。吃人肉的人没有罪!只有那些剥夺人与生俱来的吃饭权的人,那些逼迫人吃人肉的人有罪!

高伐林:你一定也得知了很多让您愤怒的事例。

依娃:有啊!让我愤怒的是不把人当人!比如通渭县鸡川镇,到了夜晚,干部就来挨家挨户用封条封门,或者锁上。第二天生产队长再来打开——这是关牲口吗?人就是干活的牲口吗?

让我愤怒的,还有那些专门关没有粮食的农民的“劳改队”,大队小队都有“劳改队”,老人、妇女都抓去打,有些人就被打死在“劳改队”里。

还有,严重侵犯妇女尊严的搜身,对她们腰里、腿里,甚至裤裆里都搜。95岁的三婆说:“只有屄里搜不出来,其他地方都能搜出来,连我的三寸脚里面都搜,看有没有藏下粮食。”干部还到厕所的大便里检查有没有谷粒。

最可恶的是,公社大队都三令五申,禁止饥饿到极点的灾民出门逃荒,到处设关卡、拦阻站、收容所,有些被打骂,有些人饿死在收容所。有些妇女在陕西有了孩子,还被强行送回来,血肉再次分离,政府还诬蔑她们和陕西男人“非法同居”等等。

高伐林:在陕甘这样比较边远贫穷、交通不便的地区采访,困难更多了一重。

依娃:调研不是喝着茶,吃着点心,舒舒服服就能完成的工作,我有这个思想准备,但是有时候去的地方的条件之艰苦远超过我的预想。

高伐林:您最艰苦的采访是哪一次?

依娃:最艰苦的一次,是去我老姑牛俊娣家,她住在深山老林。我家人都劝我不要去,说上山的路非常难走,很危险。但是老姑生病了,不能来我家和我见面谈,我又非常想采访她,就还是决定和我的母亲一起上路了。一路上换了三、四次车,到了山下面,等待老姑的孙子庆涛来接,一个年纪只有18岁的小伙子,他开了一辆三轮车来,带著铁链子。我开头不知道他拿链子干什么?后来才明白,原来山路太滑,需要轮胎上绑铁链子。

依娃的老姑牛俊娣。

依娃的老姑牛俊娣。

那是我这一辈子走过的最颠簸、最泥泞、最可怕的山路,因为都是黄土路,下过暴雨后,大坑小洼,根本过不去。我们只有下来,往山上爬,庆涛一个人想办法再把车开出来。大概开了一个多小时,我们才到了老姑家,那里真的是深山老林,只住了六户人家,夏天还得烧炕,因为太阴冷了。

那一趟虽然辛苦艰险,但是我去了,我看了,我做了。

“饿死人了,但不能说”

高伐林:读您的书可以看出来,幸存者让您印象深刻。

依娃:对,很多幸存者令我印象深刻。但还有另一类让我印象深刻的,书里难以涉及:有一个老人,86岁了,我说请问大饥荒的事情,他就生气了,拿起板凳就走。嘟嘟囔囔地说:“饿死人了,是饿死人了,但那个不能说,不能说。”我不知道他是害怕,还是维护党的利益?还有一个老人,我一问,他就委屈地哭开了:“我不说,说这个就是说我们的党不好,我们的党的确好啊,我不能说。”但是后来,他也慢慢地说开了。那是在医院里,我采访别人,他口里说“不说”,又忍不住讲了很多当年经历,说到自己饿得一顿吃了六、七碗包谷汤,惹得我和他儿子哈哈大笑,老人也笑了。有好几个老人都问:“说了这个,有没有什么后果?”“说了可能对社会不好。”让我备感辛酸:他们家都饿死了亲人,他们自己吃了那么多苦,却仿佛自己做了亏心事,像罪犯一样惊恐害怕。

高伐林:要是您的采访对象都是这样,您的难度可就太大了。

依娃:幸亏不是。在甘肃天水采访刘春花。我和她素不相识,但是因为有朋友介绍,我俩一下子就说到主题。她简直是黄河开闸滔滔不绝,语言生动,记忆清楚,没有任何顾虑和遮掩,遇到这样的受访者真是很幸运!她说到伤心处痛哭流涕,抹一下眼泪继续讲。我也跟著哭,集中精力听她说。她的先生进来倒茶,叫我们吃饭,都被她“骂”出去。我们一共谈了五、六个小时,是我整个采访中最长的一次,也是苦得让人难以相信的一次。我笔录成《一个反革命女儿的历史》,最初写了4万多字,最后删去2万字。在那个年代这样一个小姑娘的遭遇并不出奇,只是作家们往往没有给予关注,就是关注,往往也变成“终于得到了温暖和幸福”这样的老套故事。

甘肃省秦安县65岁的受访人刘春花。

甘肃省秦安县65岁的受访人刘春花。

还有一次,在一个亲戚的商店,我就和来店里的顾客聊,他们都很爱说话,问什么说什么,现在大多数人也不害怕了。那一天我与男男女女六个人聊过,收获丰富,简直“发大财了”。其实聊天、拉家常、随便谈是口述历史的最佳状态。

也有很遗憾的采访。2012年,我从天水市坐汽车到静宁县。一位胡先生起先说得好好的要带我去采访,但我到了那儿,他却改变主意,说他是共产党员,又说村干部不在,又说他要出门打工。面露难色,不愿带我去采访。人生地不熟,我也没办法,坐了五、六个小时的车回到秦安。遗憾中的收获是,看到了曾饿死100多人的村子。

要采访,也得做好失败的思想准备。2013年回国的一次采访也失败了。是去陕西的户县,别人提供给我的信息说是“月阳村”,我和妹妹开车去,用汽车的导航仪寻找,到了那儿却不是我们要找的月阳村。又绕了一圈,还是找错了村子,白费了半天时间。我不甘心,第二天打电话给妹妹的一个朋友带我去,想他的开车技术好,先给这个朋友的孩子买了礼物,又请他吃饭,然后上路去找,好一番费力,却又回到昨天错误的村子,连村里人都认得我们了。打了不下十个电话后才弄清楚,这里有一个“月阳村”,还有一个“月阳坡村”,我们要找的其实是后者,但是介绍人没有说清楚。乡下的路狭窄,路边多草多刺,把妹妹朋友的汽车也给划了。加上又跑了大半天,朋友禁不住发起火来。那天那个受访人也不太愿意说,采访结果很不理想。回来的路上,还停下给朋友赔礼……

但是,不错过一个采访线索,是我的态度。哪能每次都顺利呢。这些挫折,也都算不了什么。

饿死与“被饿死”

高伐林:国内外许多学者如杨继绳、丁抒、贝克、冯客等对大饥荒的研究,对您有什么启发和借鉴?

依娃:几年来,我几乎搜集到了全部这方面的专著,只要知道了,我就设法去买,有的是邮购,有的是托人从香港、台湾买。我第一个采访的研究者是《金桥路漫》的作者张大发——我是从《墓碑》中了解到这本书的,就专程去甘肃通渭拜访他,请教他,受益匪浅。

杨继绳先生是一个很严肃、很谦和的学者。在华盛顿大饥荒国际研讨会上第一次见到他,我对他说:“感谢你写出《墓碑》。”丁抒先生的《人祸》我也拜读过,他是研究大饥荒的先行者,上个世纪90年代就指出,大饥荒并不是所谓“三年自然灾害”,而是地地道道的“人祸”。我很喜欢贝克的《饿鬼》,他是一个老外,却采访了很多亲历者、幸存者,资料生动而扎实。《毛泽东的大饥荒》作者冯客,我对他做过一次采访,他的一个观点是:“我发现,你可以把一个人打死,但是更方便的你可以让他饿死。饿死和被饿死有一个很大区别,饿死就是没有食物吃,就饿死了。但被饿死,就完全不一样,是有食物,但是我不给你吃。饿饭扣饭,就是把粮食变成武器,粮食就是武器。吃公共食堂后,粮食成了征服控制农民的武器。把人活活饿死,这就是杀人。”他研究出来的饿死人数字为4500万。

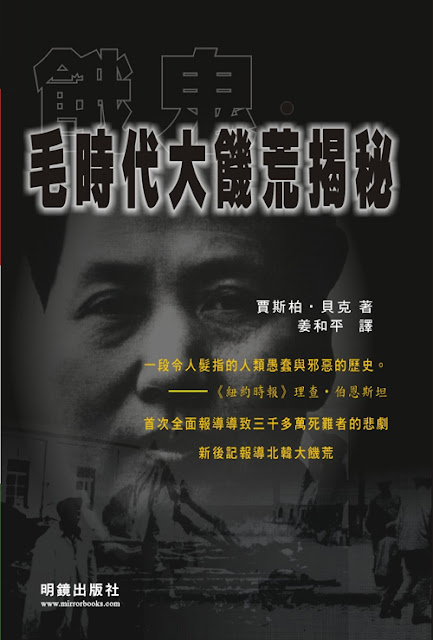

貝克的《餓鬼》中译本(姜和平翻译)由明鏡出版社出版。

我从他们的著作中得以对大饥荒有一个全局的了解。比如发动大跃进的起因、庐山会议风云、粮食政策、死亡人数等等,都有了清楚的概念。3600万至4500万,那不是冷冰冰的数字,是人,是一个个活生生的人啊!他们从宏观上披露和研究,我是从对一个个的个体生命的关注著手,不研究数字、百分比等等。我要写出一个人、一个妇女、一个家庭在大饥荒中的遭遇、经历、心理历程——不只是吃或者死。我是写“人”,写他们的痛苦、感情、血泪。

“就怕杏叶大的手”

高伐林:张纯如写南京大屠杀等多个人间惨剧,加剧了她的抑郁症。您在写作过程中,一定也很压抑、很痛苦?

依娃:是的。我在这本书的封底上写道:“这不是一本书,是饿亡者的累累尸骨、是幸存者血海泪河,是活人饿鬼们的控诉和悲鸣。”

这本书是用我的眼泪浇灌出来的,用我掏心挖肺般的疼痛熬煎出来的。我这么说,不是夸张,更不是为了推销。这确确实实,是一次呕心沥血的、牢狱般的、自虐式的写作过程。一个作家必须敢于面对人类的苦难,最真实地记录苦难,才对得起“人”这个有尊严的称呼。

多少次,我再听录音、整理采访记录,泪水不知不觉地流出来。我又一次听见受访人因为家里父亲、母亲等亲人被饿死而哭,我也泣不成声。我听到一个妇女,当时只有六、七岁,父亲偷了生产队的豆子,因为害怕被批斗,半夜吊死在房梁上,她就睡在一边的炕上。录音里,她哭得说不下去……还有一次,我听到一位嫂子说:“不怕簸箕大的口,就怕杏叶大的手。”意思是,当一个孩子伸出小手说:“妈,我饿得很,我要吃馍。”可母亲给不了,眼看着孩子活活饿死……我就想,我也是一个母亲,我怎么办?人世间最悲惨的事,莫过于一个母亲眼见着自己的孩子活活被饿死!我一下子崩溃了,嚎啕大哭了一场。

这个写作的过程,是一个受折磨的过程。让我很自闭、不愿意和人说话,经常陷入一种悲伤、难过的情绪之中。但是,他们的苦难,又给我无限的力量,让我坚持写下去。不然,对不起死去的人、活著的人。我在心里说:“我要和你们一起受苦,我就当我饿死了,又活了,我要写。”

感谢上帝安排让我做这份“苦差”!

总要有人说出真相

高伐林:您的采访和写作这么艰难,有没有争取得到什么机构的资助?您有助手吗?

依:我是个调研个体户,没有学历、没有职称、没有资金、没有团队、没有助手,用英文说就是“one man boss”,没有任何机构或个人给予任何资助。曾经有一个受访者问过我:“你是不是拿了美国人的钱来调查?那我可不说。”我说我的英文很烂,没有深交一个美国人。我的亲戚也问过我:“你写完一本书,能挣多少钱?”我说:“不挣钱。”他不解:“那你写书干什么呢?”2012年我见到中国学者姚监复老人,他也问:“那你的经费怎么办?”我说:“我自己出。”他说:“你们家一把手(丈夫)支持不支持?”我说:“还好,还好。”

我所有的回国机票、车费、食宿费、答谢介绍人、资助穷苦老人……都是由我和家庭开支,三年来整理、写作期间的生活费用都是依靠家庭默默的支持。我2012年一年没有去商店买过衣服,一是节省,二是没有心情。

我的想法是:我不和饿亡者算帐,不和历史算帐,我做我应该做的事情而已。我对人的爱支撑我完成这项本来“不可能的任务”。我要做那个喊出“皇帝没有穿衣服”的孩子!很多时候,人需要的不仅是知识和学问,而是真诚和正义,还有爱!

高伐林:中国有大饥荒,外国也有大饥荒;中国60年代有大饥荒,更早的时候,例如40年代也有大饥荒。您在调查和写作时,是否比较过中外大饥荒、古今大饥荒的异同?

依娃:在准备、调研和写作过程中,我阅读了大量中外有关大饥荒的研究专著,还观摩了很多记录片、访谈录等等。对前苏联的大饥荒、北韩的大饥荒、1942年的中国河南大饥荒有所了解。我很难用三言两语来做比较。这里我引用一下诺贝尔经济学奖得主阿马迪亚·森的话:

“人类的饥荒史的一个重要的事实是,没有一次大饥荒发生在有民主的政府和出版自由的国家。饥荒发生在古代的王国,发生在当代的专制社会,发生在原始部落,发生在现代技术官僚独裁的国家,发生在帝国主义统治的殖民地经济,发生在一党专制的新兴独裁国家。但是,那些独立的、实行定期选举的、有反对党发出批评声音的、允许报纸自由报导的、和能够对政府决策正确性提出质疑的、没有实行书报检查的国家,从来没有一个发生过饥荒。”

杨继绳先生也说:“造成大饥荒的政治体制,利用政权的力量,强制地掩盖、抹杀中国人对大饥荒这段历史的记忆。我写的《墓碑》在中国大陆不能出版……有人对此十分恐惧,诬蔑《墓碑》是‘反动黄色书籍’,下令收缴。”

今天调查、研究大饥荒,是因为没有人承认,没有人谢罪,没有人赔偿。那些千千万万的饿魂还在中华大地上飘荡。没有一处纪念碑,没有一座纪念馆,不能出版《墓碑》这样的研究成果,还有孙经先、杨松林之流在极力否认大饥荒,为统治者造假史;夹边沟饿死了2000多位知识分子,竟有作家说是什么“亲娘打孩子”……

因此,抢救历史,抢救记忆,抢救真相是我们这一代人的责任。

高伐林:本书出版了,您有什么新的计划?

依娃:感谢明镜出版社出版本书,我觉得此时出版意义重大。2013年是毛泽东诞辰120周年,毛左们大肆纪念,歌功颂德,国内最近出版了一本书《总要有人说出真相》,作者杨松林,全面否定大饥荒,振振有词地问:“谁亲眼看见饿死3000多万人了?”说是户口搞错了等等。我也送上这一份“大礼”!关于大饥荒研究方面的专著还是比较少,专家学者的著作虽然已经有几本了,但是像这样跋山涉水、在民间多处采访的幸存者口述,可以说这是第一本。

一场饿死几千万人的人造大饥荒,千卷万言都不够记录和控诉。虽然我个人的能力很有限,我还是想继续调研、写作下去。目前正在写作第二本书,采访资料已经有了,是关于大饥荒中的逃荒妇女儿童境遇的专著。我希望留下一部妇女儿童逃荒史,也希望得到何频先生和明镜出版社的继续支持,共同留下历史见证人的记忆和声音。

让我们共同记住伦理学家马格利特的一句话:“忘记与自己有亲密关系的人的不幸是伦理的背叛,忘记与自己并没有多少关系的人类的非正常死亡是道德感的丧失。”

高伐林:这句话说得很深刻。感谢您坦诚地谈出这么多肺腑之言!

近期图文:

专访杨继绳(上):在中国说出真相有秘诀

专访杨继绳(下):为什么我要调查大饥荒

在《饿鬼》作者贝克眼中,中国仍在大跃进

好文章不是论左右,只是分好坏

世界上最可怕的事情在中国都发生了

历史上一个多么糟糕的“国父”

青春的名片上印着“自由”

感恩节感念数千万救命恩人

|