陈云同志:陈元同志想公费出国,他的愿望可以理解,但这样做不合适。因为公费出国要考试。现在考试期已过,这一期公费出国名单已经定了,正在派遣。陈元这样做使我们的工作很难做。影响也不好。群众中已经为此事责骂中央领导同志。请您干预一下……

老高按:自古以来有很多圣贤哲人描绘过他们心目中的理想人格:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”(孟子);“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”(张载);“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”(范仲淹)……

现实生活中,有这样的人吗?有吗?

中国人有言:“金无足赤,人无完人。”人毕竟不是神,古今中外找不到百分之百具备理想人格的人,但是,有穷其一生逼近、高度近似符合理想人格标准的人。做这样的人,很难很难,因此,古往今来,很少很少,可谓“凤毛麟角”。

罗征启,就是这样的凤毛麟角。

上个世纪八十年代以来,不断听说“罗征启”这个名字。不是因为他拥有清华大学党委副书记、深圳大学校长之类显赫头衔,而是因为他在清华人、深圳人、在中国知识精英中的口碑。先后有陈楚三、阎淮、阮铭等认识罗征启的人,对我或详或略地讲过他。其中陈楚三(他是中共创始人之一陈潭秋的小儿子)讲的最详细——他曾给中组部回信,答复关于清华文革情况的提问,信中推荐了罗征启等人,结果此信被人送到陈云那儿,撞到了枪口上:陈云正生罗征启的气呢,“城门失火,殃及池鱼”,迁怒于推荐罗征启的人。陈云在一个批示中杀气腾腾地说:“要防止有人将水搅浑。像陈楚三这样的人要特别警惕,绝不能让他们混进第三梯队”。

今年4月12日,罗征启在深圳去世,享年88岁,这样的高龄,算得上“寿终正寝”,但还是引起海内外异口同声的惊愕、惋惜之声。

可能今天有人对这么多人称颂缅怀罗征启十分不解?我这么说,您可能就明白了:如果罗征启没有得罪陈云等人,中国的第四代领军人就不是胡锦涛(也不是王兆国),很大几率就是他;我们就根本不会有“定于一尊”的习核心,以及随之而来的众多悲剧和闹剧。如果真发生这样的事,绝对是中国之福!可惜啊,这样的事没有发生。历史长河的走向,屡屡因为某个偶然事件而改变,这里就是一例!

今天人们都把这样的常识挂在嘴边了:制度才重要,将全部希望寄托在某个明君身上是不可靠的。我百分之百同意,但是我要补充一句:在制度还不完善、不稳定、不规范的情况下,人的重要性不能低估,有可能一换人就另辟蹊径,柳暗花明。美国的制度之完善、之稳定、之规范,是中国远不能比肩的,但是川普下、拜登上,美国的形势不就发生了很大的变化吗?

问题就在于:中共体制下是“逆淘汰”,筛下去的往往是称职的人,留下不称职的人。

这是另一个话题,打住,说多了会冲淡本篇博文的主旨。

5月下旬,我收到中国大陆有识之士主办的网刊《记忆》第319期。这一期十来万字,是怀念罗征启专号。其中收录一篇杨继绳在13年前(2009年2月)对罗征启的访谈,虽然并非新作,我早就读过;再读,还是让我心潮起伏,胸中涌起崇敬之情。罗征启,真是所谓“大写的人”,不禁让我像范仲淹那样喟叹:“微斯人,吾谁与归!”

这篇专访甚长,一分为二,今天先发前半部分,明天发剩下部分。

罗征启访谈录(上)

杨继绳,网刊《记忆》 2022年5月15日,第319期

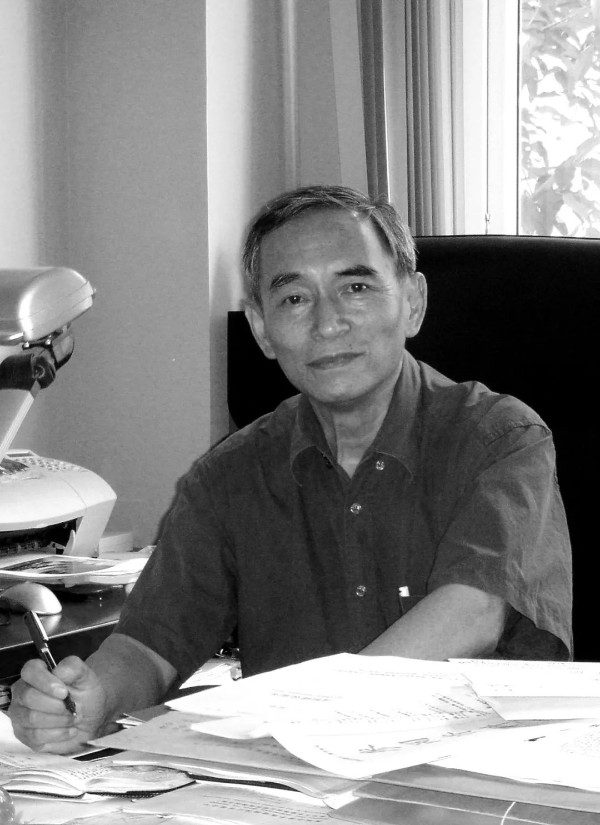

罗征启

时间:2009年2月17日下午至19日下午

地点:深圳市清华苑建筑设计有限公司

访谈人:杨继绳

一、孙耘事件

杨:文革期间,您和您的家人遭受了严重的迫害。您文革前的职务仅仅是清华党委宣传部的副部长,而您受迫害的严重程度远超过校一级领导,这其中有什么特殊情况?

罗:原因很多,但主要可能与1967年周泉缨的大字报《四一四思潮必胜》有关。当时学校分为两派:井冈山兵团总部(因其核心的战斗组以林彪指挥的“28团”命名,故自称“团派”、“老团儿”)和井冈山四一四总部(因成立于1967年4月14日,故简称“四一四”、“老四”)。“团派”以蒯大富为首,因有中央文革和毛泽东的撑腰支持,是掌权的;“四一四”是比较温和的一派,是在野的。

大部分党员干部和许多教师是倾向或支持“四一四”的。我也是支持“四一四”的。1967年7月中旬,两位支持“四一四”的政治课教师范德清、魏宏森告诉我“四一四”“云水怒”战斗组的周泉缨(汽六班学生)写了一篇文章,有新意,但比较粗糙,需要加工,让我帮助修改。参加修改这篇文章的有万润南(土木系学生)、李兆汉(建筑系教师,当时在校刊《新清华》任编辑)。我们详细研究了这篇文章,认为的确是有新意,主要是:

第一,用河南的“河造总”和“二七”的分歧、清华的“团派”和“四一四”的分歧说明大学和社会上的争论及分歧,是与中央内部有分歧、争论密切相关的。虽然有些话并没有道出,但周泉缨在私下里却明确指出,所谓无产阶级司令部是中央文革把持的一个大杂烩,社会上,大学里这样混乱,中央是不可能平静的。

第二,全国各地、各大专院校里虽然各种思潮争论很激烈,百家争鸣,但究其实质无非是两种,一种是以蒯大富即“团派”为代表的极左思潮,主张解放后到文革前的十七年,是黑线主导的,是要彻底砸烂的。这一派当时的势力是比较强大的,因为有中央文革和毛泽东的撑腰支持。而另一种是以“四一四派”为代表的比较温和,也比较实际的思潮,这一派没有后台,因此处境很困难。这就把清华以至于全国的看似混乱的“派性”争论,上升到思潮乃至于文化大革命的目的、方向、前途等原则的、理论的分歧上了。

第三,“团派”思潮因其以极左的面目出现,而且有中央文革甚至最高领袖的强有力的支持,所以很可能一时取得胜利,能掌权。但掌权以后必然要乱,是不可能长久稳定地掌权的,这也就是毛泽东和中央所批判的:造反派只能打天下不能坐天下的所谓“四一四思潮必胜”的“要害”。

其实,经过和周泉缨多次讨论,我们认为,“必胜”还有一组潜台词,就是毛主席发动的这场文化大革命是极左思潮的。所以,是引起混乱,挑动群众斗群众的罪魁祸首。

周泉缨的稿子改动得很多,但主要是在逻辑和文字方面改动,其主要论点都保留了,尽管我们的意见并不十分一致。稿子改定后,由几位文工团的同学抄成大字报贴了出去。这张大字报贴出后反响极大。周泉缨召集所有参加修改,抄写的人开会,他说:“这篇东西由我来承担责任,也确实是我写的,是我的思想,我的专利。我是红卫兵小将,不怕。今后不要说你们参加了,至死也不要说。”

他当场把我们修改的底稿及所有文件资料全部烧了。

不久,就有很多传说,其中最重要的是:毛泽东对《四一四思潮必胜》有看

法。毛泽东和中央文革不喜欢“四一四”,他们是支持、甚至是偏袒蒯大富的。

直至1968年7月27日蒯大富下令开枪镇压工人解放军毛泽东思想宣传队,毛泽东于7月28日凌晨接见蒯大富等五大领袖的记录稿公开之后,我们才看到记录稿中毛泽东批评说:“《四一四思潮必胜》这篇文章,我仔细读过了。它是否定文化大革命的,是不能必胜的。”“四一四是右的,四一四思潮必胜,我就不高兴,说打江山的人不能坐天下,无产阶级打天下,不能坐天下?”

蒯大富的“团派”一直想抓出“四一四”后面的“黑手”,也一直怀疑我和一些人就是“黑手”,他们甚至怀疑我们背后还有更大的“黑手”,不然,怎能这么大胆,把矛头直指中央文革甚至更高层。但他们没有证据,而且虽然毛泽东多次批评了“四一四”,但并没有定性为反革命组织和反动思潮。

除了《四一四思潮必胜》以外,还有就是干部问题,因为多数党员和干部支持“四一四”,“团派”十分恼火,一直想搞点事件出来,用以吓唬和压制多数党员和干部。于是就把六名敢于公开亮明自己观点,支持“四一四”的中层干部打成了“罗、文、李、饶反革命集团”。罗是我,文是文学宓(统战部副部长),李是李康(教务处副处长),饶是饶慰慈(党办副主任)。“团派”得知毛主席批评《四一四思潮必胜》后,很高兴,一方面在学校组织人大张旗鼓地批判这张大字报,说《四一四思潮必胜》是反革命宣言;同时,他们的专案组开始抓人,首先是抓我,1968年1月30日(春节除夕)专案组把我抓走了。后来陆续也抓了文、李、饶、刘(刘承娴,统战部副部长)、徐(徐一新,科学处副处长,1968年我从三堡疗养院逃跑以后,徐躲进四一四的据点科学馆,幸免于难)。

杨:他们把你抓起来后怎么处置?

罗:我被抓走后,先被关到先农坛国家和北京体育代表队的一个厕所里,那些运动员很野蛮粗暴,一进去就打了我一顿,说我是流氓。在地下室审了两天,又被转到清华第一教室楼“前哨”广播台所在地(“团派”的广播电台),后又被转到化学馆地下室,在那里审了两个星期,又被转到八达岭的清华三堡疗养院。

“团派”的专案组长是孙耘(原名孙毓星),我的案子由他这个专案组负责。这个专案组里还有体育代表队的政治辅导员李天麟等。审我的时候,常常是力学系68届学生孙铮做记录。专案组几乎天天审我,直到3月27日我成功逃跑了。

专案组审我时动用了肉刑逼供。但实事求是地说,因为我被抓两个月就成功地逃跑了,他们完全没有预料到,所以还没来得及对我用重刑。专案组中多数人没动手打我,少数打也主要用拳掌,动用工具打我只有一次,是我被关在化学馆地下室时的一个星期天下午,突然来两个彪形大汉,我从来没见过(专案组当天没有审我),他们戴着口罩,也不讲话,手持手电筒,用布包着底部,用力朝我的肝、腹部击打,很痛(后来有一段时间尿血),每人打了十多下,低声商量了一会就走了。外面有守卫的人,但没有进来。我被关在“团派”前哨广播台时,曾看到一本小册子,专讲打人和挨打的,用布包着手电筒底部打肝腹部就是这本小册子里讲的一种可以不留痕迹的打人方法。本小册子也介绍挨打时一定要放松,不要硬顶,或挨打时就大叫一声,同时顺势倒下,就可以把打你的能量消融释放。我后来就用这个办法对付挨打,但后来被冯家驷发现了。冯家驷是专案组里打人最残暴的学生,个子不高,寸头(文学宓说,用老虎钳拔牙的就是他;后来工宣队告诉我,用带钉子的木棍打饶慰慈的也是此人,但他打我时只用了拳掌,下手很重)。

有一次冯家驷打我时,他虚晃一拳,我也大叫一声,他就阴险地笑了,接着雨点般的拳头打得我头昏眼花。他发现我懂得顺势倒下,就在我可能倒下的方向将几把椅子、凳子倒放。叫我看清楚,如果顺势倒下就会被凳子、椅子腿弄伤。这样,我必须硬挺住,挺不住才倒下,身上许多地方就这样受伤了(有的伤到现在还留有疤痕)。

我感觉到,“专案组”里面也不是铁板一块,有的人如孙耘,并不主张打人,但受压力很大,有一次,孙耘正在审讯,孙铮担任记录,忽然听到外面有人进审讯室,孙耘马上跳起来,左右开弓打了我十几巴掌,并不疼痛,这说明他不会打人,但怕人说“右倾”,是打给别人看的。

最难熬的是罚站,不准睡觉,那是被关在化学馆时,冯家驷对我说,“你硬吧!我们有办法叫你开口!蒋南翔硬吧,老家伙站了三天三夜,快精神错乱了,什么都说了。现在我们让你也试试,看你能不能比蒋南翔站得更长时间!”专案组人员三班倒,不准我动一动,一天两顿饭也是站是吃,只有大小便时能稍稍动一动。就这样一直站得我两腿肿得上下一般粗、思维混乱、产生幻觉,到三天三夜又八小时(即80小时)时,我再也受不了,我对他们说我要小便,还没等他们允许,我就踉跄地向审讯室后面临时关我的牢房冲去,牢房门口是上下水管和暖汽管道的入孔,掀起入孔的混凝土盖板,就是我大小便的地方,我还没有走到牢房门口就晕倒了,但是并非一点知觉没有,我听到一位校医院的医生说,“你们要小心,心跳太慢了,不注意要出事”。一个人说,“没事,他装蒜”。医生说,“心跳慢是没办法装的,你们要注意。”然后有两个人把滚烫的开水灌入我口中,痛得我大声呼叫,睁眼一看是冯家驷,他奸笑着说:“我说是装的吧,没事!”我的口舌喉咙被烫得痛了许多天。

此后,罚站是停止了。审讯还在继续。不过孙耘经常会给我测一下心跳,也许是医生说的话还有点用。

肉刑体罚还不是最可怕的,最无法忍受的是精神上的折磨。被关在化学馆地下室时,一到夜深人静时,一点声音都没有,只听到自己的心跳声,肺的深呼吸声,血液的流动声,甚至似乎听到女儿的哭叫声。我体会到,没有噪音的世界是最恐怖的,就会出现各种幻觉。我宁愿他们审讯我,打我,骂我,也不要这种“万簌俱寂”。

后来,他们又开始给我吃一些药,我不知是什么药。但第一次吃药后,我感觉可能是安眠药。因为吃下去以后昏昏欲睡,第二天就不敢吃了,给我的药被我偷偷地丢进大小便的地方。但是第二天他们给药以后不久,冯家驷突然又来提审,李天麟在旁。这个人没有动手打过我,但常常帮冯家驷出主意。他们给我看一张字条,上面写着:“印甫盛说过,林彪是极左思潮的总根子。”下面是我的签名。签名似乎是我写的。我一下子陷入混乱迷茫和内疚自责,我不记得我签过这个字条,我紧张地思索了一会,想不出,记不起,何时何地签了这个字条,而且我知道我们一些人中,认为中央文革是极左思潮的总根子是有的,甚至有议论到最高领袖的,但没有谈到林彪,因为林彪是带兵打仗的,不是搞意识形态的。我怀疑是我在罚站到精神恍惚、神志不清时他们拿给我签的字。但无论如何,我不应推给学生。我立刻说,这不是印甫盛说的,是我说的。冯家驷说:“那你写下来。”我说:“我写下来你们得将那个条子退还给我。”在得到他允诺之后,我写了一张承认曾攻击林彪的“认罪书”给他们,但冯家驷却没有将那个条子退还给我。我被这“一棍子”打垮了。其实,如果他们继续追问,会有更多的收获,因为连攻击林彪都承认了,什么《四一四思潮必胜》,什么中央文革,都已不在话下了。好在他们没有继续追问,而且不久我就逃跑了。但这个思想包袱,一直到“九一三”事件以后,我才放下。

后来,我同文学宓交谈过。他说:他被抓后也被罚了站,站了多长时间他也说不清了,至于挨打,老虎钳拔牙等等,都是确有其事的,他的双腿被打得两年后还没有完全恢复好。饶慰慈被严重伤害致残,至今她不愿提起那段可怕的经历,一提起,她就浑身颤抖,不能自已。至今,我从来也没敢向她提起过这件事。至于刘承娴,说她是跳楼自杀身亡,我并不相信。即便如此,那也是因为她不能忍受那些人对其肉体的残害和人格侮辱等精神上的压力,才会选择自残这条路的。 杨:听说你从三堡逃跑了,这里山高路险,你是怎么逃跑的?

罗:这个地方我比较熟悉。首先修建三堡疗养院时,我去过几次,看望建工系参加劳动的同学,当时(60年)正是困难时期,吃不饱饭,我和同学们常常在山沟里拣山里红吃。又因为1964年暑假,清华学生在南口8321部队当兵(实际是在部队锻炼一段时间),1965年暑假,清华学生又在昌平工程兵技校当兵,这两次清华学生当兵都是我带队。后来清华武装部长何介人让我写一篇总结报告,我就是在三堡疗养所写的,休息时常常在山窝里打小口径手枪和步枪。所以,这一带山窝里我都跑过,地形和路线都比较熟悉。有了这个条件,我一被关到三堡,就在考虑如何逃出去。

我被关在二楼,离底层有三米高。专案组每晚在我底下的房间打扑克,吵吵嚷嚷的。每天晚12点还有一趟火车从下面山谷通过,因为是山谷,声音很大。我选择的是3月27日(阴历二月廿九日)晚,无月光。晚上12点,在火车声的掩护下,我从二楼跳了下来,由于没有看清地面,脚腕崴了,很疼。我忍着疼一步一崴地沿着公路往南口走。那时南口到八达岭这条山谷里还有狼,我听到狼叫声,还看到狼的眼睛里的光,有的暗红,有的暗绿,阴森可怕之极。大概有七八只狼一直跟在我后面。到有灯光的地方,狼就不见了。过了灯光,狼又来了。我很害怕,但狼却一直只跟着我,没有伤害我。就这样一直走到南口采石场,灯火通明,机械轰鸣,狼群就再没出现了。我注视着黑暗的山谷,默默地感谢这些把我安全送出南口的狼群。

清早,我向一个看道口的老头打听:“北京到张家口的车几点到?”他说:“往上走的火车9点多钟,往下去的火车得下午。”时间还很早,我不敢在这久等,只好再继续往昌平走,到了昌平,我才坐上了公共汽车回到北京市区。先到人民大学找到我的姐夫和姐姐。从他们那里要了一辆自行车。当时我爱人(梁鸿文)也在人民大学我姐姐那里。我们两人一起骑自行车到建国门外,找她的同班同学林维南(华侨,时任《北京日报》记者,是阮铭调去的),从他那里拿了钱、粮票和治脚腕的药。当晚,我姐姐、姐夫的同学郁正汶(中国青年报记者)安排我住在他爱人弟弟在三里河的家里,然后他连夜骑车到清华“四一四”总部联络,通报我的情况。“四一四”总部于4月1日把我接回清华科学馆。

杨:这真有点类似小说的情节。

罗:我看过大仲马的小说《基度山恩仇记》,我从三堡策划逃跑时,真的想到,并模仿了小说中一些逃跑的情景。

杨:“团派”不知道你回清华了?

罗:当时不知道。但不能保证长时间不走漏消息。所以我还得东躲西藏。4月23日,清华两派武斗升级,我就从清华跑到广东,在广州住了几天,又到汕头住在一个同学家里一段时间。8月初,我听说因蒯大富下令开枪,已被夺权,而汕头又在驱赶外地人,不能久住,就到广州住在鸿文家里。

杨:你在广州住了很长时间?

罗:是的,直到9月14日,我才从广州回到清华。回去后工宣队(当时掌权)把我送到生物馆的一个房间住着,那时清华中层以上的干部都被工宣队集中关在生物馆的一个大房间,我和他们没见面。

杨:“团派”怎么知道是你修改了《四一四思潮必胜》?

罗:我认为他们一直怀疑,但没有证据。10月上旬,工宣队在大礼堂前面草坪批斗蒋南翔。陪斗的左边有高沂,右边是我。校一级斗完了以后,再放到部、处和系级批斗。“团派”在我被拉出去陪斗以后,就散布说中央已定性,认为“‘四一四’里边有坏人,罗征启就是坏人”。“四一四”这边不知底细,不敢表态,还有人贴大字报,表示要跟我划清界限,大字报只是表态性质,没有实质性内容。

万润南不表态,还明确说:“罗征启不是坏人。”

这时,党办、宣传部、政治部准备联合批斗我。他们先要预审一下,李兆汉参加了预审,审我时他偷偷向我使眼色,我不知道他是什么意思。第二天在工字厅斗我,李兆汉坐第一排。主持人宣布:“批判会开始,罗征启站起来!”我刚一站起来。李兆汉立即跳起来抢着第一个发言,他质问我:“罗征启,我问你,1967年夏天在二号楼一楼一个大房间里,我一推开门看到你,万润南,周泉缨在里面,桌子上有一大堆稿纸,你们在干什么?”我迟疑了几秒钟,我觉得李兆汉在通知我什么事,昨天预审时没有机会。其实,当时在二号楼干什么,李兆汉最清楚。他是修改人之一。《必胜》里引用的一些列宁的语录就是他找的。我镇静地回答说:“我们在修改《四一四思潮必胜》”。批判会立即静了下来,喊了两个口号,就宣布休会,把我押返生物馆。工宣队表扬了李兆汉,说他一炮把顽固的罗征启打哑了。只有一位同事告状说,李兆汉是在通风报信。

过了一段时间后,我就自由了。李兆汉告诉我,工宣队手里有材料,是周泉缨或者杨忌非(与周同一战斗组的化工系的女同学,周和杨在《必胜》以后又贴了大字报《窃国大盗陈伯达》,就被抓起来了)在监狱里交代说:是罗征启、万润南参加修改了《四一四思潮必胜》。他们不认识李兆汉,所以没有把李兆汉交代出来。工宣队给李兆汉看了周泉缨的交代材料,材料里说:主要是罗征启改的《必胜》,万润南是罗的助手,稿子的主要思想内容是周泉缨的,但是重新组织修改了一遍。1974年,周泉缨回学校,我问他:“你在监狱是不是说我改了《必胜》?”他不置可否。他又说是杨忌非交代的。杨忌非是支持周泉缨,而且是比较了解我们这些人的情况的一位女同学,周泉缨被抓,她去跟公安局闹,结果把她也抓了。我想实际情况可能是,知道修改《必胜》情况的人都被公安局控制在不同的地方,对这一位说:另一位交待了;对另一位说:这一位交待了。学生没有经验,听公安局说别人说了,自己就说了。这些知情人中,只有万润南一直不承认。“团派”之所以抓我,是因为他们知道我是《必胜》这篇大字报的主要修改人。而毛主席又几次批评了这张大字报。有了“最高指示”,他们当然来劲了。

杨:你从三堡逃跑后,团派一定闹开了锅吧?

罗:我从三堡逃跑以后,“团派”专案组就急了。孙耘等人到我家把我父亲抓走,把我爱人的同班同学林维南抓走了。林维南的爱人刚生孩子吓坏了。他母亲刚从印尼躲避反华浪潮回到祖国,她只会讲印尼话和客家话,不会讲普通话,无法和专案组交谈。她阻挡专案组抓自己的儿子,专案组一脚把老人踢倒,摔伤了。过几天就死了。从林维南和我父亲那里问不出我在哪里,他们又到我家。我弟弟(罗征敷,第一机床厂工人)正在家里写控告信,控告他们抓人。专案组就把他也抓走了。我弟弟拼命挣扎,他们把他扔到吉普车上。几个人用脚踩,还抓了一把擦车的棉丝塞到他嘴里,再用麻袋套上。拉到清华甲所(“团派”总部)打开一看,人已经死了。他们就把尸体送到北医三院太平间,说:这是反革命分子,被群众打死了。北医三院将死人事件报告了公安局。“四一四”的群众也嚷嚷:说“团派”抓了三人,出了两条人命。“团派”的孙耘和另一个姓王的同学只好到北京公安局自首,承担责任。当时人多手杂,七手八脚,到底是谁打死的,也不好确定。就把孙耘当首犯,送到海拉尔关押,从1968年一直到1979年。这11年间,孙耘有6年是坐牢,其余时间是劳动改造。但是没有正式判刑。孙耘是1962年考进清华,是当年河北省的理科状元。在清华他是个好学生,平时表现也不错,但不知为何加入了“团派”。粉碎“四人帮”后,孙耘事件就成了清华一件有名的大案。

1978年上半年,清华大学党委书记兼校长刘达找我谈话,让我重新组建党委宣传部(文革前我是党委宣传部副部长),在宣传部组建之前,要我先帮他抓落实政策工作(主要是平反历次政治运动中的冤假错案)。他说,在清华落实政策阻力很大。很多领导干部自己挨过整,也整过别人。我知道,他说的情况是事实,蒋南翔在文革中被整得很惨,但文革前他也整过不少人。何东昌在文革中也被整了,但从1949—1979年三十年间,除了文革中他和所有干部一样被“群众运动”冲击和1974年反右倾回潮运动中批了他右以外,他都有整人的账。所以,何东昌对平反冤假错案总的来讲并不积极。刘达说:“耀邦同志对平反冤假错案很坚决。清华的冤假错案很多,必须彻底搞清楚,否则拨乱反正是很难的。”他叫我在第一线,有困难,遇到问题可以找他,或者找张健、胡启立、汪家鏐,他们和文革前及文革中的清华没有多大牵扯,会比较超脱一点。这时我才明白,刘达为什么一方面要启用“清华牌”的干部,一方面又把这几位非“清华牌”的干部调来充实领导岗位。用心可谓良苦。至于我自己,因为我在文革中是受害者,如今恢复工作怕别人说我搞报复,所以要求回避文革中与我自己有关的问题。刘达同意,说:“涉及你自己的事,你可以回避,但总体还得你来抓。”

1978年下半年的一天,有人敲我家的门,开门一看是孙铮(她就是文革中整我的那个专案组的成员,后来和孙耘结为夫妻),她一进门就说:“罗老师,你认识我吗?”我说:“认识,你是孙铮。”她说:“我代表孙耘来向你请罪。当时我们年轻无知,伤害了你和你的家人。很对不起你和你的家人。”我问她:“孙耘在哪里?”她说:“还关着。”我问:“为什么还关着?”她说:“他是罪犯,这十多年时间大部分被关着。”我问:“判刑了?”“没有,但案卷上写的是反革命杀人犯。”她的态度很诚恳。我问她:“你找我,希望我做什么?”她说:“我只希望你原谅我们。孙耘如果能出来,他一定亲自来向你请罪!”我家里挤,就把她带到办公室,说:“你等一下。”我写了一封信,写完让她先看了一下。信是写给海拉尔公安局的,请北京市公安局转。因为孙耘是北京市公安局送到海拉尔的。信中说,孙铮来向我道歉,态度是诚恳的,我代表被害人家属,负责任地声明不再追究这件事了,请你们释放孙耘。孙铮看了这封信,当场泪流满面。她说:“罗老师,我没有想到你会这样做。我不知道该说什么,我代表孙耘感谢罗老师。”

孙铮走后,我将这封信通过清华办公信箱送给北京市公安局。我还把这封信给我爱人、父母、姐妹们都看了,他们都同意我的做法。一个月以后,孙铮和孙耘来到我家,孙耘说:“罗老师的信一去,海拉尔公安局就把我放了。公安局看了罗老师的信也很感动。他们说我这十年改造态度好,没有什么不同意见,就把我放了。”我说:“出来了就好,今后好好干吧!”他们说:“我们两人想考研究生,不知行不行?”我说:“我赞成!你们准备得怎么样?”孙耘说:“专业方面我在监狱里有准备,就怕政治课。”我说:“政治课好办。”我立即让政治教研室搞了一份研究生考试的政治课复习提纲给他们。

他们参加了当年的高考,报考的是哈尔滨工业大学。考试结果出来以后,孙耘、孙铮又来告诉我。孙耘总分第一名,孙铮也考得不错。但是,哈工大看他档案里面有“反革命杀人犯”的记录,不敢录取他。他们对我说:“即使哈工大不录取,我们也满足了,是我们有错。”我考虑了一下,又写了一封信给哈工大党委和黑龙江省招生办,并转黑龙江省委。大意是:孙耘考试成绩好,这不奇怪,他原来就是业务尖子。文革时期,他们二十岁左右,没有人生经验,犯了严重错误,这些年有深刻反省,态度很诚恳,现在刘少奇的问题都解决了,应当是化冤解仇,团结一切可以团结的人的时候了等等。

我把写好的信给胡启立、汪家鏐看了,他们也赞成,胡启立还对我说:“看了你的信很感动,我和家鏐说要向你学习。这样一来,清华两派的问题就好解决了。”我还把这封信给何东昌看(他当时是党委副书记兼副校长)。他指着稿子说:“严重错误?是罪行!你怎么连‘罪行’两字都不敢写?难道杀了人还是严重错误?”我当场拿起笔把“错误”该成“罪行”。胡启立说:其实你不必给他看,你自己表态就行,和他没关系。后来我还是把“罪行”又改为“错误”(我当时想,如果这些学生是犯了“罪行”,那么发动文化大革命的算什么呢?)党委书记和校长刘达当时出国了,事后我把原稿给他看。他说:“我不赞成,这些人当时都疯狂了。应该让他们坐牢坐到六十岁以后再出来,否则他们还会找我们麻烦。”我说,“如果说疯狂,我要问,好端端的一个共和国、共产党,搞成这个样子,是谁先疯的?”刘达不语,他的秘书王乐铭在旁听我们交谈,插话说:“是毛主席,毛主席先疯的!”静默了一会,刘达说:“那倒也是。”

信发出去后不久,黑龙江省委派来了两个人找我,查询这封信的事。我说:“这信是我写的。孙耘是个才子,年轻人犯错误,已经惩罚了十几年了。像这样的人,拉他一把,就成了人才;推他一把,就成了社会负担,何必呢?”他们说,省委书记杨易辰看了信还是不敢定。送到中纪委王鹤寿那里,王鹤寿又送到胡耀邦那里。胡耀邦批示:“这是个好事,责成中纪委第二办公室代中央起草一个文件,给黑龙江省委和哈工大党委,这两个学生可以录取。这样的人才应当爱惜。此事可以登报。”(当时我没看到耀邦批示的原件,只看到了新华社记者唐贤美手中的一份文件)一大群记者拿着有这个批示的文件找我,谈登报的事。我当时在中央党校学习(是第一期中青年干部培训班,同期学习的有尉健行、田纪云等)。我认真考虑后,给耀邦回了一封信。信的大意是:感谢您对我的理解和支持。但您让登报的意见,我认为不妥。当前全国打砸抢的遗留问题还没有完全解决。如果这件事一登报,容易造成文革中的问题一风吹的结果,可能造成反复。如果您认为有必要,登个内参就可以了。

信写好后,仍请那位新华社记者唐贤美带回去呈耀邦,听说耀邦又立即批示同意。后来新华社“大内参”登出来了。

杨:是哪一期?

罗:哪一期我记不太清,大概是1980年9、10月间,或者更晚一点。新华社记者唐贤美送来一本,党校同学传着看,最后不知传到哪里了。

杨:这件事受惠的不仅仅是孙耘和孙铮吧?

罗:当然,不只是他们两人。据我所知,北京航空学院造反组织“北航红旗”的二把手井岗山也被哈工大录取了。

杨:孙耘一定会从心里感谢你。

罗:孙耘和孙铮被哈工大录取后,专程来看了我。此后他们每年都到清华来看我。1983年以后我调到了深圳,他们还常常到深圳来看我。他们写的论文也都寄给我。

杨:我听胡德平说,孙耘每年还到胡耀邦家看望。

罗:这是应该的。如果没有耀邦同志的批示,他的问题是不可能解决的。1982年孙耘找过我一次。说学校让他去美国深造,想听听我的意见。我说:“这样的事还问我干什么?”他说:“我今天的一切都跟你的宽容有关。我必须听取你的意见。”我问他:“你自己的意见呢?”他说:“我不想去。”当时,我已经知道全国正要清理“三种人”,像他这种情况,估计出国审查这一关不好过,或者是出去了又要被叫回来。王炳璋等人就是叫他们回来时跑掉的。我说:“我同意你的选择,你们先干出些成绩再说吧。”

孙耘事件妥当处理好后,清华的派性问题也顺势很快解决了。1982年我回清华继续担任清华党委副书记。我问车队长:“小李现在怎么样(小李是给校领导开小车的。抓我弟弟时他开的车,塞到我弟弟口里的棉丝是他找来的。所以他一直都不敢见我,他爱人为此事很紧张,一度精神失常)”车队长说:“他还开小车。我不敢让他给你开车。”我说:“我明天用车,你让他来接我。”“不行吧?”队长很犹豫。我说:“行!”第二天小李来了。我说:“孙耘问题解决了,这件事就算完了,你不要再背包袱了。”

2005年,孙耘夫妇带着女儿在北京请我吃饭,共有12个人参加,有“团派”的,也有“四一四”派的,气氛十分融洽。席间,孙耘请我和他们全家一起照相,并对他女儿说:“你要记住这位爷爷,他是我们家的大恩人,没有他,就没有我们家,你一定要记住!”在场的人十分感动。

粉碎“四人帮”后,我同“四一四”的骨干及文学宓、李康、饶慰慈等人多次交谈,他们都很赞成我宽厚处理孙耘一事,说文革中清华两派杀红了眼,仇越来越深,怎么办?胡启立到清华任党委副书记时,让我代表“罗、文、李、饶”等受害的干部控诉蒯大富,还说:控诉可以,点蒯大富一个人的名就行了,其他人都不点名了。蒯大富也只点一次。他们都是年轻人,是在文革那个特殊环境下犯的错误。

清华两派的对立情绪消除得比较快,派性问题解决得比较好。两派的头头都认为,这与耀邦同志对孙耘问题处理得好有关系。

另外,孙耘最近给我来信说:“如果没有耀邦的批示,也没有我的今天。我要把这一件事情写出来,我曾到哈工大查档案,你的信都找着了,但不让复印。耀邦批示的原件没有找到。”

二、陈元出国

杨:在清华大学听说你因抵制陈元走后门出国而影响你的政治前程,校友们都认为你做得对,都称赞你。但不知道这个事的整个过程。你能谈一谈这件事吗?

罗:那是1979年发生的事,我当时是清华党委宣传部负责人。

当时,教师中流传特批陈元(陈云的儿子)公费出国之事,传得沸沸扬扬。我负责教师的政治思想工作,当然要过问。经了解,传言是从清华外事办公室那里出来的。我问外办负责人,才知道确有其事,外事办说是教育部传来的。我到教育部,不好直接去问蒋南翔,我就找了李兆汉(李兆汉当时已从清华调到教育部,任《中国教育报》总编辑),他说的情况和清华外办说的一样。

事情是这样的:陈元是清华1968届的自控系学生,1978年考回清华精仪系研究生,入学以后,经申请批准转至经济管理系读研究生。1979年,陈元想公费出国,就写了报告找王震,王震批了几个大字:“同意。请外事办办理。”

陈元拿着王震的批条找教育部长蒋南翔。蒋说:“你在清华,是清华研究生,你

找刘达校长吧。”刘达是清华党委书记兼校长。刘达又批示:“同意。转外事办”。

这事一转到外事办就炸了锅。公费出国需参加考试,当时已经考过了,出国的名单也已经确定并公布了。陈元没有参加考试,就直接特批其出国,势必要把别人挤下来。外事办当然很为难。清华外事办的一位年轻干部说:“我们受教育部外事办管,把材料送到教育部,看教育部怎么批吧。”教育部外事办得知此事火了:“这叫我们怎么做工作?”清华外事办和教育部外事办对特批陈元公费出国的事很反感,有意把这事张扬出去。一时清华、北大都知道了,两校一片骂声。骂陈云,骂王震。骂得很尖锐,说什么的都有。如:“中纪委刚成立,陈云当了中纪委书记,做的第一件事就是利用权力为自己的儿子谋利益。”我在清华开宣传委员会,也听到一片骂声。清华不仅骂陈云、骂王震,也骂刘达。我问刘达的秘书王乐铭:“刘达为什么要批同意?”王乐铭说:“老头儿在东北时,曾在陈云手下工作了两年。见是陈家的事,所以拿起来就批同意。”

清华有个规矩,团委主管学生的思想工作,党委宣传部主管教师思想工作。陈元出国之事在教师中反映强烈,学生中知道此事的人并不多。面对教师们对某些中央领导人的一片骂声,我该怎么办?想了两天,1979年暑假的一天,我拿起笔来给陈云写了一封信(原稿没有保留,这是大意):

陈云同志:

陈元同志想公费出国,他的愿望是可以理解的,但他这样做不合适。因为公费出国要考试。现在考试期已过了,这一期公费出国的名单已经定了,正在派遣。陈元这样做使我们的工作很难做。影响也不好。群众中已经为此事责骂中央领导同志。请您干预一下,这一批不要让他出国。我听说他想改为自费出国。目前,中央领导人子弟的自费出国影响也不好。以后有其它机会再安排。

致礼!

罗征启

(署名除我以外,我还请宣传部的干部胡大炘签了名,表示这封信不是我私自用宣传部名义写的。后来一看事态比原来估计的严重,所以只说是我个人名义写。胡大炘坚持要和我站在一起,我说没有必要做更多的牺牲。但发出的信胡大炘是签了名的。)

信写好以后,我听说中央正在开会,我将信交给了人民日报的保育钧,请他转给人民日报社长胡绩伟,请胡绩伟呈交陈云本人,不要交给秘书。但胡绩伟并不知道信的内容,也不认识我。

第二天,胡绩伟来电话,我不在。宣传部有电话记录:你的信我没办法转给陈云,陈得了膀胱癌住院治疗,所以信交给陈云的秘书了。

第三天上午,清华开党委常委扩大会议。两个人列席,一个是刘达秘书王乐铭,一个是我。开完会,刘达说,几位书记留下,罗征启也留下。刘达说:“罗征启,我问你,昨天晚上陈元从杭州打长途电话给我,他很紧张,说就他出国的事,宣传部有人告他的状,你知道吗?”我说:“我知道,是我写的信。”刘达大发脾气,说:“这么重要的事,你为什么不跟我打招呼?”我说:“这事我和王乐铭商量过。刘达同志是你批错了,不应该批同意陈元公费出国。你这么批,让下面怎么工作?现在群众骂陈云,你怎么解决?所以,我不能跟你商量。我跟你商量,你能收回批示吗?你不收回又怎么办?所以我署名写信给陈云。我写信也不能告诉你,告诉你,你怎么表态?所以我豁出去了,万一出了事,你还可以在陈云面前为我美言几句:说这个同志没有坏心。而且信的内容没有扩散,连呈递信的胡绩伟也不知道信的内容。假如你同意写信,谁为你美言?”刘达说:“还是应该给我打个招呼。”一散会,他就拂袖而去,两天没理我。

杨:刘达作为党委书记为什么有这样的态度?

罗:他还是个好老头儿,很快就明白过来了。两天后又开常委扩大会,会后,刘达又让书记常委和我留下。他说:“罗征启,关于陈元出国的事情,是我错了,我不应该这样批。你的意见是对的。”我听了很感动,一时说不出话来。他接着说:“陈云的秘书朱秘书(或者邹秘书,刘达有口音,我听不清楚)(应该是朱秘书:朱佳木,朱理治的儿子。——老高注)和我商量过,这批不让他出国。这样处理,你还有什么意见?”

我说:“刘达同志(疑有误,应为“陈云同志”?——老高注)能接受意见,这样处理,群众中骂中央领导人的事可以平息下去。大家就不会有意见了。”我还说:“我写信反映的是陈元的情况。我是想把信直接交给陈云同志,就不想让他秘书插手。陈云同志住院了,信才送到秘书手里。秘书拆阅这封信,本无可厚非,但他立即打电话告诉了陈元,这是不对的,陈元又打电话给你,你才批评我。这样做不符合党的组织原则。今天这样做,说不定明天就会有儿子和秘书联手整我。”

刘达说:“你又来了。现在是什么时候了,刘少奇的问题都解决了,谁会再整你?”

我对几位在场的书记常委说:“今天这事你们都看到了,你们都是我的老领导,老上级,对我比较了解,我年轻,没有经验,处事可能鲁莽一点,但我没有个人目的。将来可能有一天,你们会看到,儿子、秘书对我采取某些措施,那时我并不想请大家为我说什么、做什么,我只希望大家知道有这么件事就行了。”

刘达说:“你又来了,你是不是自我感觉还在文化大革命里?不会有人再整你的!”

刘达跟胡耀邦的关系不错,政治上是很开明的。在陈元出国的事过去之后,他还提拔我为清华的党委副书记。

杨:听说你不让陈元出国,陈元还很不理解。他对董新保老师说:“我们父辈打下了江山,想不到我出国这点小事还这么麻烦?”

罗:陈元当然不满意,他在清华出国不成,但不久在社会科学院办理出国了。

杨:刘达两次向你保证说不会有人因此事整你,你为什么还不放心?

罗:后来的事实就正好印证了,我不放心的事真的发生了。

1980年初,胡耀邦找刘达要干部。耀邦说:“我想跟你要一个年轻人,你能不能给我调来?”刘达问:“你说的是谁?”耀邦说:“名字我记不得了,是学建筑的。”刘达说:“你是要罗征启吧?”耀邦说:“是,就是他。快给我调来!”事后刘达对我说:“胡启立从团中央书记(从清华党委副书记任上调回团中央的)调到天津当市长以后,就建议调罗征启担任团中央书记。”

北京市委听说要调我离开北京市去团中央,就赶紧以北京市的名义把我送到中央党校“第一期中青年干部培训班”学习。中央也同意了。刘达亲自送我到中央党校报到。班主任是刘达夫人汪琼。班上有七八十人。这批学员是当时中青年干部中行政级别比较高的,因为文化革命耽误了,所以年龄都偏大,我当时已四十六岁,在班里年龄还算比较小的。分两个班,十七支部和十八支部,我是十七支部书记兼班长。尉健行就在我这个班,田纪云是另一个班的副书记。开学没几天,突然胡启立从天津来,找我谈话,他问我:“听说调你到团中央,你不愿去?这是耀邦点的名。”我说:“我已经四十六岁了,到团中央工作年纪太大了。”胡启立说:“我回团中央时已经49岁了,比你现在还大好几岁。现在是缺人的时候。”我说:“我跟你不一样,你是回团中央,我在团中央一个人也不认识。”启立说:“你本来是团干部。耀邦说什么,我们团派干部只能说Yes,不能说No。下半年就来调令。不等学完,提前分配报到。”他又强调说:“这是中央点的名,你不能任性。我是受中央的委托通知你的,调你就得走。”

不久,中组部常务副部长王照华找我谈两次。第一次是随便谈,第二次他对我说:“有人反映说你思想有点偏激,你以后说话做事要注意点。”我说:“我知道你说的是什么意思,我也知道说我偏激是指什么,但我当时的工作性质和党性原则要求我必须那么做。”

快放寒假时,中央调田纪云到国务院任副秘书长。后来我才知道,王照华本来要调两个人,除了田纪云以外,也要调我到团中央。但最后调令中却没有我了。几年以后王照华对我说,当时组织上不仅考虑让我当团中央书记,还有更进一步的安排,但因姚依林说:“听说这人有点偏激,是不是再看一看吧!”这样我调任团中央的事就作罢了。耀邦因此很生气地说:“他们不用,我自己安排,你们不要管!”

(未完待续)

近期文章:

黑社会不能管理高科技?那怎么解释俄国与中国

中国高考作文:贾宝玉的政治素养

不择手段地战胜了一个魔鬼,算胜利吗?

端午节,两千年来是不是纪念错了人

道歉还是不道歉,这是一个问题……吗?

如何避免无处不在的“眼镜蛇效应”?

参与策划多桩恐袭事件的日本前赤军女司令刑满出狱了

2022年,简体中文大约的确已经死了

与母亲有关的若干小事

知青遇鬼记——《束之高阁》漫忆之一

|