我们可以原谅中国顶尖画家在那个年代,被迫、被诱的各种表现;但我们怎样理解,哪些扭曲的合力,驱使中国画家在饥荒面前死死地闭上眼睛,用最鲜艳的色彩描绘盛世?又怎样理解,今天有条件反思时,他们仍然选择遗忘,饥荒50年至今,没有出现一幅反映中国饿死数千万民众的画作?

老高按:今天的网络日志,本来另有选题,但是读到“共识网”上转发的、原刊于《炎黃春秋》的文章《国不畏民死,画里逢盛世——饥饿年代的中国画家们》,改变了主意,推荐这篇署名“帅好”的文章。

现实主义本是美术史的主流之一。记得我读中学时,对鲁迅推崇的德国女版画家凯绥·柯勒惠支印象很深。她的《织工反抗》、《起义》和《死神与妇女》、《战争》(组画)等,充满悲伤和愤懑,如实反映了19世纪末20世纪初德国底层人民的可悲状况。鲁迅评价说:“她以深广的慈母之爱,为一切被侮辱和损害者悲哀,抗议,愤怒,斗争;所取的题材大抵是困苦,饥饿,流离,疾病,死亡,然而也有呼声,挣扎,联合和奋起。”

后来又接触到蒋兆和的中国画《流民图》,被誉为“中国现代画史上现实主义的历史画卷”,高2米,长12米,称得上是20世纪上半叶最大的一幅真实反映民族悲剧的史诗作品。

蒋兆和《流民图》局部。

这幅作品,从诞生之日起就如同所表现的主题一样屡经磨难,在国难当头、民族危亡的日子里因揭露了民不聊生而被侵华日军禁展、没收,而在失而复得后又备受争议,在“文革”中被批判为“反共卖国”的汉奸文艺,作者创作的意图、经费来源,都受到多种质疑。不过,若撇开当时和后世赋予的各种政治解读,我们应该承认,它真实地描绘了中国上个世纪上半叶民众的真实生存状态。作者也被称为“东方的伦勃朗”、“东方的苏里柯夫”…… 这样的传统,却在中国失传、中断了足足30多年。直到改革开放之后,我们才看到了罗中立的《父亲》、陈丹青的《西藏组画》,接续上中国上个世纪四十年代的现实主义美术传统。

在中国上个世纪五十年代末、六十年代初的大饥荒年代,画家们在画什么?

我还记得我在1964年、1965年,因为某种机缘,常常能看到《人民画报》和《解放军画报》——在当时算是印得最精美的彩色画报。无数次看到李可染、傅抱石、关山月、钱松嵒极其抓人眼球的作品:杏花春雨、幽谷鸣泉、黄山烟云、无锡梅园、长征战旗、红岩灯火、家家都在画屏中……画家妙笔生花,描绘出人间仙境,而那时的中国却是饥民盈野。当时年少,竟没有想过,政治强权和政治偏见怎样内外夹攻这些艺术大师们,怎样逼迫和诱使他们在中国饿殍遍地的时代背景下,粉饰、掩盖严酷的社会现实,去施展自己被扭曲的艺术才华……

前一段时间我介绍过中国大陆署名为“东野长峥”的文章,比较了同是处在饥荒之中的爱尔兰画家,如何见证现实,批判时政。东野长峥仅就《爱尔兰大饥荒》一书提供的资料,统计分析说:涉及的画种有黑白版画、彩色石版画、速写、漫画、水彩画、木雕和油画。作品时间跨度,从灾害发生的1845年11月22日《泰晤士画报》,到1900年4月《自由爱尔兰》的封面。跨度为55年。参与大饥荒创作、披露甚至报导的画家,在80-100名之间。

艺术家詹姆斯·马奥尼,1847年1月参观了斯基柏林地区,从2月20日开始在《伦敦新闻画报》上,发表了大量速写和笔记,向公众展示饥荒的可怕:“任何羽毛笔、任何铅笔都无法描绘出斯基柏林的恐怖,在这里我看到垂死者、活着的人,一个挨一个横陈在冰冷大地上的死者,将他们隔开的只有他们褴褛的衣衫。”他的速写展示:一对瘦骨嶙峋、破衣烂衫的男女青年,在已经收走土豆的土地挖掘找食;在迷尼恩斯村,石板搭成的茅草窝孤独空寂,野狗在村中吞食尸体……

另一位著名画家乔治·弗雷德里克·瓦茨,两年内创作出《爱尔兰大饥荒》系列作品四部,以艺术表现道德思想,“用线条和色彩的崇高去严肃地影响人的心灵”……

东野长峥写道:爱尔兰饥荒时期,画家批判并寻找饥荒的原因,成就一种善,一种大美,实现对艺术伦理、理性和德行的最大尊重。

从绘画内容来看,除饥荒惨状、移民、饥荒引起的社会失衡外,还展现了宗教纷争、政局动盪、地主专横,以及政府腐败、救济不力、司法问题、驱逐制度、集会起事、造反失败、逃亡、死亡等,几乎涉及到饥荒的各个层面。

而这样的场景,在中国五十年代末到六十年代初大饥荒期间的中国画家笔下,一概看不到。中国的艺术家,在现实面前,死死地闭上了眼睛。

不用说,他们即使画出来,也是无处发表的。不过,真正的艺术家,难道不应该默默地画出自己内心真实的感受,即便不能发表和出售,也要下决心“藏之深山,传之后世”吗?然而,时至今日,我们没有看到。

当然,我知道,现实主义并不是美术史传统的“唯一”,不能要求所有画家都泯灭自己的艺术个性,服从统一的“反映现实”“干预现实”的套路,那样做,就是逼着玫瑰花发出跟紫罗兰同样的香味(马克思语);有很多画家也不承认现实主义是“第一”。但总不能否认现实主义是美术创作流派“之一”吧?更不能否认,作为生活在现实中的人,这些通晓古今的艺术大师们,总应该知道郑板桥的那首诗吧?——“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。 些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”! 然而,在大饥荒的年代,我素所尊敬的中国美术大师们,统统集体缺席,统统争先恐后地去参加了为权力者歌功颂德的盛宴。

国不畏民死,画里逢盛世——饥饿年代的中国画家们

帅好,共识网

原注:原载2012年7期《炎黄春秋》杂志,发表文字为原稿的四分之一,此为全文。

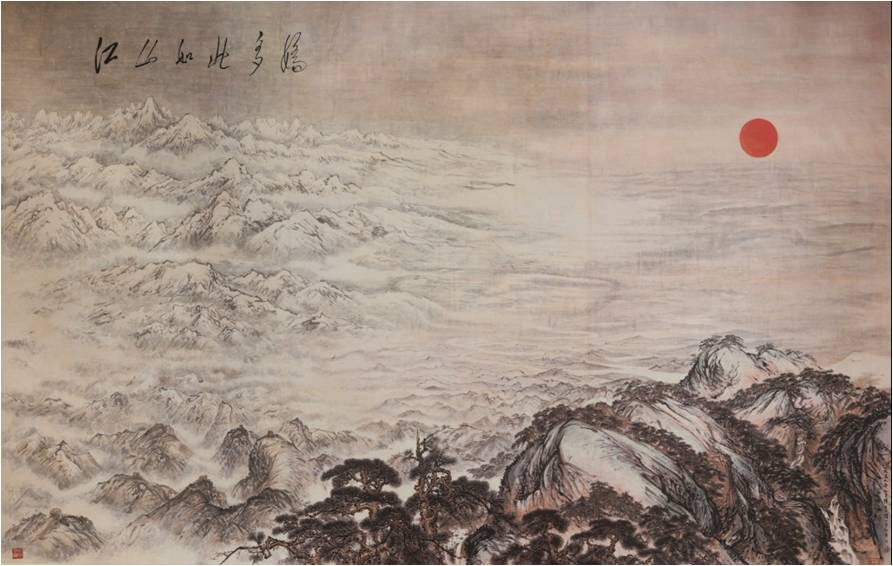

1959年秋天,中国美术家协会在北京举办李可染水墨山水写生画展,命名“江山如此多娇”,随即在广州、上海等七大城市巡回展览。以“为祖国河山立传”为帜的画家李可染,登上了“爱国李家山水画”的旅程。

他在当年《美术》杂志上撰文表达:“画画不单是依靠‘视觉’、‘知觉’,更重要的是还必须画‘所想’,由‘所见’,推移到‘所知’、‘所想’。”(李可染《师牛堂艺语》P67-73,2009,江苏人民出版)传承了千年的绘画“隐逸”传统,曾经熏陶了李可染的中青年时代;1950年代,包括李可染在内的中国画家不再“隐逸”,开始活跃在公众视野中,放大“所想”,为红色江山树碑立传。

国穷民饿,画界有“桃源”

现实中的江山早已凄风苦雨。

上年“大跃进”亢奋后,1959年,农村全面饥馑,又雪上加霜,开展“反瞒产”运动。农民进入漫长噩梦期。

1959年4月6日,国务院秘书厅汇总山东、江苏、河南、河北、安徽五省缺粮情况报告;4月9日,又送上15省春荒情况统计报告,说有2517万人无饭吃。(参见杨继绳《墓碑》p1050,天地图书有限公司,2008年第4版)

中央书记处书记彭真,在全国电话会议上强调:“省里饿死人是一个省的问题,北京死人是中华人民共和国的问题。”时任贵州省粮食厅副厅长王民三回忆说,上级要求保北京,已经饿死人的贵州,被迫调一亿斤粮到北京。(王民三《民以食为天——从抗日战争到贵州解放后粮食工作纪实》p,93,黔新出【2001图】内资准字第4号)

1959年,画展“江山如此多娇”首站北京,中央政府用10个月时间,边设计、边备料、边施工,采用人海战术,坚定地完成了北京十大国庆工程,包括宾馆、博物馆、会堂等,成为《人民日报》盛赞的“大跃进的产儿”。(人民网北京2011年3月4日电)

1959年,画家傅抱石在《美术》杂志发表《政治挂了帅,笔墨就不同》,宣布中国画找到了新的创作方法,即党的领导、画家、群众三结合的办法。

这年6月,傅抱石在几位官员陪同下到韶山作画,湘潭地委书记赵萼前往探望,增派两名摄影记者作为向导和导游。傅创作了《韶山全景图》、《韶山组画》。

在傅抱石首次韶山写生几天后,毛泽东突回韶山,激发了全国上下对韶山的政治热情,“昭示着1960年代山水画新兴美学趣味的崛起”。(万新华《傅抱石艺术研究》,p78,江西美术出版,2009)

1959年,李可染用3-5个月去武汉、湖南农村、长沙、桂林、阳朔,展现“美丽河山、城市风景、新的事物、农村、工业风景。”(2011年国家博物馆举办的李可染艺术展,展板《1959年拟进修计划》)

根据毛泽东诗词《清平乐·六盘山》,李可染这一时期创作国画《六盘山》。评论家陈湘波认为:李可染一改在写生中的一边一角的小景风情,高山峻岭的蜿蜒山道上,以不尽的红军队伍,表现“今日长缨在手,何时缚住苍龙”,成为李可染红色山水艺术风格的形成标志。

但李可染似乎从来没有“见过、想过”以下情况,也没有对此“知过”。在画家的视觉、知觉、思觉里,那个年代饥荒从来没有存在过。在文学作品基础上,画家们配合宣传需要,伪造历史画卷。

傅抱石作画颂扬的湖南,属于全国非正常死亡排第7名的省份;1960年,官方自己统计死亡率为29.42‰;人口增长-9.93‰。而且全国连续两年人口负增长的四个省份就有广西、湖南。曹树基统计的湖南非正常死亡人口,约在248.6万。

李可染“对景写生、创作”的广西,不仅被饥饿省份包围,自身也陷入极端饥荒之中。

1960年,据官方人口数据,广西是全国12个人口负增长的省份(-10.06‰)之一;死亡率超过20‰的县市有72个,环江县的死亡率为131.66‰。三年期间整个广西非正常死亡,为93.1万人。(参见《墓碑》p523-524、532)

李可染主动屏蔽了饥饿景象,创作《象鼻山南望》、《桂林山水》等20余幅水墨写生画,“画出的不仅是他见到的桂林,而且是他知道的桂林,想像的桂林。”(参见《王鲁湘:中国山水画为何走入写生状态》)

画家叶浅予,望着绝望天空下乞讨、逃亡的乡民,创作《桂林山水》、《荷花舞》等超脱题材作品。

据王民三老人回忆,饥荒期间,省际间农民相互外逃的特别多,农民总期盼能在逃亡中寻找一点吃的,以免饿死。王民三日记中多次记载,他到铜仁、黔东南、黔南、遵义等地,动员外流农民返回;流入贵州的,一般为广西、湖南和四川。(参见王民三《民以食为天——从抗日战争到贵州解放后粮食工作纪实》p98,黔新出【2001图】内资准字第4号)

在国画家们笔下“国色天香”的牡丹,辅助宣传太平盛世的气氛,但在它的产地山东菏泽,却无法帮助农民充饥。济宁地区(含菏泽)从1958年1月开始,每天有上万农民外逃行乞,最多时一天竟达5.7万余人。4月,省委通知:去冬以来,全省不少县社发生营养缺乏性水肿病,仅济宁地区就达54万人之多。更大规模的饥荒,发生在1959年至1960年。(参见王小豫、王小鲁《难以忘怀的记忆——忆1958年“反右斗争”中的父亲王卓如》,载2011年第7期《中国改革》)

画饼充饥:画家“反饥荒”

民间饥情四起,政府屯粮、出口还在跃进。

因饥荒遍地,猪根本长不大,就被各级领导提前出栏,完成出口任务。分管财贸出口的李先念说,“猪出得很不好,出的不是猪,而是狗猪。香港挖苦我们,把出口的猪烧掉了,说有瘟病,不然三、四十斤为什么就卖掉了。”

捷克总理西罗基,写信给周恩来总理抗议:“一是交不了货、二是交来的不敢在市场上销售,质量太次了。”(参见《墓碑》p753-755 )

不管中国人有多么饥饿,也不管那些瘦猪在捷克市面上后来的境遇如何,1959年10月,捷克为庆祝中国国庆10周年,在布拉格举办了《李可染画展》。

1959年,在维也纳“第七届世界青年联欢节”上,北京中央美术学院教师李琦以国画《在十三陵水库工地上》获奖,广东画家杨之光的巨幅国画《雪夜送饭》获金奖,北京中央美院国画系学生周思聪以《万寿山一角》获银奖。(参见蔡显良《20世纪中国绘画赏析》p184、192,190,暨南大学出版,2009)

这些美丽炫目的奖项,给世界营造了中国太平盛世的景象,却掩埋不了当时中国大地遍野白骨的真相。

1959年,生活在城市的中国画家,无视悲惨的底层生活,看不见逃亡、困死的饥民,热烈响应组织号召,积极创作宣传党史题材的作品。

先来看看北京美术界。

油画,创作了詹建俊《狼牙山五壮士》,罗工柳《毛泽东在井冈山》,王征骅《南昌起义》,蔡亮《延安火炬》。

国画,李可染根据毛泽东《七律·长征》作画,成为他“首次离开写生对象”虚构山水画的“交响史诗”。(参见王鲁湘《一曲讴歌人类精神的交响史诗——读李可染山水画“长征”(1978年)》)

1959年黄胄创作5.1平米的巨幅国画《赶集图》(又名《载歌行》),邓拓特地题跋:“马儿驰,驴儿驰,生活而今胜旧时……”又根据小说《红旗谱》创作《春兰图》,贫农的女儿春兰,戴银挂玉在思考革命问题;喜气连天的《丰乐园》还获得大奖。

陕西画家石鲁,这年创作歌颂毛泽东的《转战陕北》及气势宏大的社会主义新农村诗意画《高山仰止》。石鲁宣称找到了创作诀窍——“画有我之思想”。(参见叶坚、石丹《石鲁艺术文集》陕西人民,2003)面对“千村薜荔人遗矢”的现状,石鲁画中表现的“思想”难道是他当时的真实思想?!

1959年8月,傅抱石、关山月被召进京,根据毛泽东诗词《沁园春·雪》创作巨幅国画。《傅抱石传》显示,创作期间傅抱石曾请总理批酒喝,得到两箱茅台。(曾经随傅抱石二万三千里旅行创作的画家)黄名芊(在一本专著中)说,(离店)打扫时,宾馆从傅抱石房间扫出120只酒瓶。

傅抱石、关山月《江山如此多娇》。这幅悬挂在人民大会堂里的巨画,因为曾经印在我初中的语文课本,特别让我觉得熟悉。当时哪里想得到,大师傅抱石是喝了120瓶茅台才与关山月合作完成这幅巨画的。

为了创作这幅中国历史上前所未有的大画,专门成立“磨墨组、制笔组、接纸组,并抽调了许多为绘画服务的工作人员”。荣宝斋供应30多张古丈二匹宣纸,每张时价60元——这项开支可供五六口之家三年伙食费。 当初傅、关两人拿不定主意时,陈毅给画什么内容提了个醒,郭沫若主张把太阳画出来。完成的《沁园春·雪》,近景是江南青绿山川、苍松翠石,远景是白雪皑皑,山舞银蛇;中景连接南北原野,黄河长江横贯。(参见陈俊宇《江山如此多娇——试论关山月早年山水画艺术的发展趋势》)

周总理看画后提出,太阳小了一点且位置低了,放大到将近一米后,才找到合适位置。5.5×9米巨画完成后,毛泽东亲自题名:江山如此多娇。

可以说,国画《江山如此多娇》由傅抱石、关山月、毛泽东共同完成,周恩来担任艺术总监。(参见黄名芊《笔墨江山——傅抱石率团23000里写生实录》P111-112,人民美术出版社,2009;胡志亮《傅抱石传》P439-442,百花洲文艺,1993)

图画江山,争夸“黄河清”

1960年北京的非正常死亡为1.55万人、上海为1.44万人。

这年,北京诞生了李琦的国画《主席走遍全国》,大救星毛主席,面带亲切微笑,右手拿草帽,左手掐腰,行走在中国大地上。

李琦《主席走遍全国》

为了保证食物供应,北京油画家被组织在东方宾馆创作党的历史题材画。 1960年,傅抱石成为中国美协副主席,9月25日,率领钱松嵒、亚明等12人,赴豫、川、鄂、湘、粤、陕六省,开始为期3个月23000里红色之旅。

六省1960年饥荒程度如下:

川、豫、鄂、湘四省绝大多数县市死亡率超过20‰。死亡率超过100‰的县市,河南11个,四川16个。

按官方人口册统计,当年豫、川、鄂、湘、粤、陕非正常死亡人数分别为:139.38万、299.42万、34.28万、64.67万、24.38万和2.1万。(参见《墓碑》p532-533、883-884)

傅抱石率团红色之旅,当然无法绝缘饥荒景象:

郑州艺术学院接待,桌上放着一串串红黑透紫的葡萄,找了很多地方才买到的。谢瑞阶院长说是“中原人民之难,师生皆终日外出觅可食之物,无甚招待”;这时,旅行团成员“见老榆树下有黄脸学生在采榆钱儿”。

到了四川,“在乐山凌云山下的路旁,我们曾见有一老妇尸体,破烂的衣着,脸色菜黄,显然与长时间吃不饱、营养不良有关。大家低着头走过……”

大饥荒中,各省接待并不寒酸,沿途多安排资深画家住套间、坐卧铺,乘轮船一等舱;每到大城市,必连天安排观赏戏曲、电影、博物馆;沿途游览风景名胜,接待规格基本按中国美术家协会副主席、全国政协、人大代表的标准,饮食较为丰盛。

组员详尽记录了记忆深刻的沿途饮食。例如,在成都杜甫草堂一装饰古朴的餐厅,四川省委宣传部长李亚群请客,龙抄手、赖汤圆、香炸金糕、银糕、肥肠粉、四川苕饼、醉魔芋、钟水饺等等,“共端上来20余种小吃。初吃狼吞虎咽,后来摸着肚子喊吃不下了,但还是往上端……”

在桃源般的从化温泉风景疗养院,广东省委书记陶铸宴请画家,饭后又叫服务员拿了两瓶茅台酒,赠送傅抱石。

关于绘画业务方面记录,例如在峨眉山雷音寺,“宋文治抓紧画了雷音寺破旧寺庙速写,以后他以古寺为素材画成了《峨眉山公共食堂》,食堂内有许多社员在吃饭,食堂前后为绿树衬托,呈现出欣欣向荣的景象。”

傅抱石国画《黄河清》的创意来自三门峡大坝,在他创作前不久,老画家丁士青先行创作了一幅《黄河清》,傅抱石曾大加赞美。《黄河清》典出“黄河清,圣人出”,画家争夸黄河清,意在歌颂毛圣人。

关于创作方向,石鲁说:“党号召我们表现延安作风,这是当前党的重大任务之一,这不仅是艺术活动,也是党的政治任务。” 亚明说:“走了这么久,现在回头去算一算,要是弄得好,可以搞黄河清、延安颂、江山娇、钢厂赞。这些都是大题材……大家要动脑筋去找。” (以上参见《笔墨江山》93、106、117-119、137-146、157-158)

明明四处目睹饥荒,却在几十年后由画家黄名芊执笔,加上五位健在画家回忆材料充实修正,由人民美术出版社出版游记《笔墨江山》,表述1960年跨省旅行、歌颂之功,仿佛此行不但“减轻大城市的负担”,还给人民带来了“黄河清”、“江山娇”。

饥儿何处埋,难解《春放图》

饥荒对儿童的肆虐,比战争更凶残,表现为被迫忽视其脆弱、遗弃、贩卖、失明、瘫痪、疾病死亡,甚至谋杀。

1958年上海市奉贤县在“深耕深翻”、“兴修水利”中,提出“用杀人之心搞生产”,全县范围内孩子生病不准父母请假护理,造成儿童死亡411人。

在桂林市区,“1960年,社会弃婴增多,福利院增设婴儿所,当年收养弃婴230人。”(桂林市志,中华书局,1997年,P954)

1961年7月中旬,河北省卫生厅报告,在黄骅、静海、东光、汉沽等地,儿童中成批发生了失明和瘫痪症,不仅病情重,也很难治疗,部分儿童已经长期瘫痪……(参见《墓碑》p489)

上述档案多限城镇,很难统计广袤山村还有多少饿死的孩子。

贵州王民三日记中,记载他所知该省人吃人乃至吃孩子的事件有10多例,其中,水城南开公社事件中,有5个小孩被活活打死吃掉。(参见王日记P129、134、143)

据江苏高邮县志记载,1960年高邮县,非正常死亡1.7万人。三年期间一共死亡3.7万人,其中1.7万名是儿童。

据江苏省卫生厅报告,宝应县城,到1960年4月,拾到的弃婴就有927名,其中死婴153名。(参见江渭清《七十年征程:江渭清回忆录》p448,江苏人民1996)

画家李可染的老家,也是江苏的。

1960年李可染画作,大致集中在柳溪、渔村、雅园、牧童之类的田园生活上。他创作了《柳溪渔艇图》、《雨后渔村》、《春放图》等。

《春放图》天真烂漫,牛背上的孩子放着风筝,脸型微胖、着装整洁、举止斯文,完全不是1960年的牧童。

事实上, 1960年代,中国很多农村已经看不到牛,也难以看到其它动物了,多数儿童处在饥饿之中。

临近李可染家乡的山东省,曾任山东常务副省长的王卓如被撤职下放,子女回忆当时情景:上学天天路过坟场,困难时期几乎天天有埋人的。有的农村幼儿死了,埋都不埋,草席一卷就丢在了坟场。有个同班的孩子,因为吃草淀粉便秘痛苦不堪,披头散发在班里哭泣不止,老师和同学们束手无策……(参见前述王小豫、王小鲁一文)

走遍中国大地,大饥荒年代的记忆中,哪里找得到胖乎乎儿童坐在牛背上放风筝?“爱国李家山水画”中,田园牧歌永远太平盛世。系列牧童画的布局、神态、衣着,从1960年到1986年宛如复制产品。

国不畏民死,画里逢盛世

1961年6月初,原计划来北京重画《江山如此多娇》的傅抱石、关山月,被周恩来安排去东北三省旅行写生三个月。《关山月传》披露:国务院办公厅把二位的行程通知了东北三省的有关领导,安排好交通食宿。北京电影制片厂特派四位摄影师组成摄影小组,沿途跟随拍摄。

在吉林省委宣传部长宋振庭陪同前去的延边、长白山,随行队伍扩大到20人,傅抱石构思美丽延边的《春到延边》,创作《天池林海》;关山月创作了《林海》、《长白飞瀑》。在饥荒中,“省领导为了关内远来的稀客生活过的好一些,在物质匮乏的情况下从各方面调来比较难得的的食品,保证客人的伙食。”(参见关振东《傅抱石传》P190-197,中国文联出版公司,1998年;胡志亮《傅抱石传》P468-488)

1961年春天,延边州委干部何建中向州委书记报告:在延边,2月上旬统计的浮肿病人1万多人,图门镇浮肿病人占总人口7%。在3899名妇女干部调查中,得病者1154名,占调查人数的29.6%。延边地区各市,除敦化外,群众都在剥榆树皮吃。公路、跌路沿线以及村子周围,大部分榆树皮被剥光。

据官方公布人口数据分析,三年饥荒时期,吉林非正常死亡在12万人以上。(参见《墓碑》P318、320)

1961年6至7月,中国美协召开了三次革命历史画创作座谈会,研究革命历史画、领袖与群众关系、革命悲壮题材的处理,结论是关键在于立场,必须统一思想、正确理解。(参见陈履生《革命时代:新中国建立初期的主题创作》,载《荣宝斋-当代艺术版》2010年第1期)

会后,产生了一批“统一意志,统一步调”的绘画。

此时,距离北京很近的河北沧州,1961年9月一些县,农民每日吃粮平均在2两多点。河北省委10月24日统计,截止9月底,吴桥等11个县月死亡率都超过9‰。沧州全专区,5月至9月,分别为死亡401人、682人、839人、1184人、2045人。10月份半个月竟然死亡1414人。(参见《墓碑》P486-489)

1961年的长安画派,石鲁创作了国画《在南泥湾的途中》、《东方欲晓》等,饥荒前后共创作毛泽东诗意和革命圣地绘画约10张;何海霞创作同类作品5张以上,长安画派在饥荒期间举办过省际巡回展览,为充饥画饼,添了一瓢水。(参见徐伟《何海霞绘画的艺术成就与收藏潜力》,载《收藏》2011年3月,总第219期,)

据陈湘波统计,岭南画派代表人物关山月,饥荒前后,革命圣地写生画作大约77张,圣地创作画有13张,毛泽东诗意创作不少于5张。(参见关p574-576)

1960年后连续三年,李可染冬到广东从化温泉,夏到北戴河海滨,进入“白纸对青天”的创作状态,享用着“极为舒适也少有干扰的优越环境”。 (参见《王鲁湘:中国山水画为何走入写生状态》)

宣传工作始终是各级组织的“生命线”,当年显然不止一位红色画家,享受类似待遇。

1962年,42岁的程十发创作了连环画《胆剑篇》,称用来鼓励人民渡过三年自然灾害。(参见王悦阳《跟着程十发品名画》,112-115,画家年表,中国青年出版社,2009),《胆剑篇》是描述越王勾践卧薪尝胆、雪耻复国的故事。但三年饥荒是执政人祸,受害人不是皇帝,而是万千草民。

饥荒期间,画家们的轮番巡展、四方写生,找到了所谓革新山水画的突破口,与其说是“对景写生、对景创作、一手现实、一手传统”,不如说开启了“对苦不动、对难不呼、见死不救、见危不帮”之先河。

饥荒过后50年,至今没有出现一幅反映民间饥饿、儿童受虐的画作。

万山红遍,“红”了什么?

从1950年起,傅抱石成为第一个演绎毛泽东诗词的画家,收入许礼平主编的一本画册的该题材作品作品就有50多张。陈湘波另外统计的“圣地类”还有13张。饥荒期间,至少有《无限风光在险峰》、《萧瑟秋风今又是,换了人间》等7张。

关山月从1951年到1995年,红色创作时间跨度44年,写生加创作数量超过169张,成为“红色诗意、圣地题材” 的联赛冠军。关山月还有数量庞大、引领潮流的“红梅”系列绘画。

钱松嵒在1950-1070年代几乎走遍革命圣地,创作诗意圣地画42幅以上。浙江画家陆俨少,该题材作品有18幅。

以红色风景大画著称的岭南画家黎雄才,是第一个出《韶山》画册的中国画家,他还为宾馆及公共建筑创作红色题材巨画17幅,如35.76平方米的《黄洋界》。(参见关山月美术馆编《时代经典——关山月与20世纪中国美术研究文集》p578,585-595,广西美术出版,2009)

黄胄也恰恰是在饥荒期间画出了一生中多数大型作品。水天中评论:“他善于营造质朴、清新、欢快的天地……在他的画面上,常常能感受到50、60年代不容易感受到的无所顾忌的轻松。”(2011年国家博物馆黄胄艺术展,评论展板)

饥荒前后,李可染创作了圣地山水画《长征》、《山河颂》等7幅,还根据毛泽东诗词创作了7幅《万山红遍》,被今日美术评论界捧为“红色经典山水”的完美代表,70年代又创作10多幅“井冈山”,(参见关山月美术馆编《时代经典——关山月与20世纪中国美术研究文集》p581-582,广西美术出版,2009)获得大饥荒、大浩劫中的“大丰收”。

李可染《万山红遍》

我们可以原谅这些画家,在那个年代被迫的各种表现;但我们怎样理解,李可染谈论绘画应该展现“画家一生经历的总和”?难道他的一生中,从来没有经历过大饥荒?是哪些扭曲的合力,驱使中国画家不采取反饥荒的任何行动,以及今天有条件反思时,仍然义无反顾地选择遗忘? 大饥荒中红色画家的“红色经典”作品,在21世纪的拍卖会上掀起了一个个高潮,即便是相同题材、相似构图的若干幅准克隆画中的一幅,价格也从几十万、几百万、上千万一路暴炒到上亿元,有些交易还是国有企业在操作。社会可以不追究画家的历史责任,但社会怎能不防止恶之花结出恶之果?

在高度集权的政治体制下,知识分子只要创作,就不可能跳出当时的政治。那时,艺术是政治机器上的“齿轮和螺丝钉”,不可能摆脱被政治利用,成为政治装饰品的命运。我这里记述的大师级画家尚且如此。我不是对他们求全责备,而是让人们不要忘记那一段政治统帅一切、政治绑架艺术的残酷历史。

近期文章: 为什么光有林则徐这种爱国主义还不够? “延座讲话”手抄珍藏纪念册风波 7月14日是法国的好日子,7月15日是中国的好日子 海外的历史杂志还剩了几家? 若有一个全球各民族文人精神的排行榜 王秉璋:导弹功臣·毛氏密探·林彪死党 历史伤痕,什么该忘却,什么该铭记? 熟悉而又陌生的“乌托邦” 今天关心历史还有什么用? 读史札记:汪精卫行刺摄政王果然另有地点 汶川地震——我记忆中的“黑洞”

|