中共在李锐生前惧怕他的声音,在他死后惧怕他的遗容。在躺在北京医院病床上的最后日子里,李锐依旧直言不讳,甚至令前来探视的中共高官落荒而逃。他虽然没能最终彻底摆脱共产党对他的钳制,但是他已经拯救了自己的灵魂,可以笑别人生

老高按:今天接续昨天,推荐李南央在《纽约时报》中文网上发表的《李锐绝唱》的下篇。我们看到,李锐在一步步走近生命的终点时,也还有戏剧性的场面。

很巧,昨天李南央发出了《“李南央状告海关案”跟进报道(五十六)——父亲走了,我还活着……》,她的跟进报道,每一篇都有个“篇首语”,这一篇的“篇首语”用的是我的一段话:

“跟进”绝非没有成效,成效不在贾庭长是否答复或者是否行动。“跟进”是测试中国法治真伪的石蕊试纸,每一次都在告知民众测试的结果;“跟进”也是一道道金牌敕令,催促法界内外人士想一想如何“从我做起、从现在做起”,真正把法律从纸面上落实到现实中;“跟进”还是给那些破坏法治、拒不遵从法治的人拉的警告账单。 ——高伐林

我都记不太清楚了是一两个月前什么时候,对她坚持状告北京海关没收她的《李锐口述往事》一事,写下发给她的一段感想。她的“跟进”每次都群发给许多人,有时会提出一些问题。我的这段话,想必是因为她转述有人说:这么告状有什么用?北京的法院就是一个字:拖!我有感而发,很高兴得到了李南央的认同。

昨天我在按语中提到过对“李锐自己思想中的矛盾,也可以说是局限”,“女儿李南央也在一些文章中明确地谈到”。在这篇《“李南央状告海关案”跟进报道(五十六)》中一开头讲述与父亲的一段对话,就验证了这一点:

一次回国,父亲问我案子的进展,我告诉他:“没进展。”父亲便说:“你把案子的经过简单地写一下,我替你批转给王岐山,把书要回来。”我大笑:“爸,你还是你的‘条子文化’。要书不是我的目的,我是为了走出‘依法治国’的道路。”老头子也笑了:“好、好,你搞你的,我不管。”

李锐绝唱(下):怎么办啊?这个党!

李南央,《纽约时报》中文网2019年2月28日

2015年6月,李锐在为老朋友的书题写书名。 Courtesy of Nanyang Li

(续昨)日前父亲李锐“正部级待遇”的葬礼,没有悼词、没有生平介绍、没有挽联、没有哀乐……就连前来告别的人们手捧的鲜花都被拦在了大厅之外。人们愤怒地说,那是一个“无声无字”的追悼会。

我是多么地为父亲骄傲。中共在李锐生前惧怕他的声音,在他死后惧怕他的遗容。一个人能够把那个无处不在、无所不能的党吓到如此的地步,他在天有灵,一定会开怀大笑。

父亲在他101岁生日的那天,在医院的病床上发出了自己的“绝唱”。他虽然最终没能彻底摆脱共产党对他的钳制,但是他已经拯救了自己的灵魂,可以笑别人生。

以下是我守在父亲病床边写下的日记。经过编辑、删减。

2018年4月8日

下午一点到医院。父亲的精神不如昨日,似睡非睡。

我说:“我明天去紫阳家鞠躬,你有什么话?我带过去。”

父亲立即说:“耀邦、紫阳救了这个党,救了这个国家。紫阳在经济上比耀邦强。”

我说:“紫阳和夫人的骨灰还放在家里,安葬不了。”

父亲说:“这是岂有此理的事情。”接着跟我谈起他第一次是怎样见到紫阳的老伴儿的,时空有些混乱;又提起阎淮的新书(《进出中组部:一个红二代理想主义者的另类人生》),还是有些前言不搭后语。

我问张阿姨:“(秘书)薛京还没来?”

她说:“来,可能一会儿来。他每天都要向组织部汇报老头儿的情况。”

这时父亲在磨子潭(60、70年代两次流放的地方,位于大别山)的患难朋友、画家王申生到了北京站,他是特地从上海赶过来看老头子的,手机短信问我如何进住院大楼。大约三点钟,申生进到病房,老头子一眼认出来,说:“王沪宁,我们是患难之交!”

我用写字板写上“王申生”递到父亲的眼前。他笑了:“申生、申生。王沪宁是那个家伙。”

“申生你多少年没来了啊。”款款地回忆起自己在磨子潭流放地跟申生相识、相交的过程,清晰、准确。

2018年4月11日

父亲一直昏睡,直到下午1点48分醒来,看见我在床边,问:“你哪天回美国啊?”

我说:“20号。”

老头子转过头看着满起:“我明天下午出院。”

小余告诉我:“老头子是有东西要给你。”

果然,父亲说:“我要回家,我有东西,重要的东西要拿给你。”

我说:“你告诉满起在哪儿,让他取了交给我就成了。”

老头子摇头:“别人不知道,我自己拿给你。”

(父亲到底想给我什么,已经无法知晓。但是他的绝大部分日记原件和其他的文字原件都已经在这些年里陆陆续续地交给了我,由我按照他的意愿捐献给美国胡佛档案馆了。世界上没有完美的事情,得不到的就得不到了。也许哪一天会出现在北京潘家园的字摊上。)

一会儿进来一群医生查房,老头子高声说:“我女儿从美国回来,给我订好了三桌饭,我要出院!出去过生日!”

我确实是早就在国宏宾馆预订了三桌生日宴,准备在4月13日那天跟去年一样,请他的尚健在的不多的几位老哥们和夫人,以及几位老秘书、组织部的老部下和从各地特意进京的晚辈们为他祝寿。父亲看来是真盼着,要实实在在地过101岁的生日。

医生们走了,父亲跟我闲聊,说:“我这个人运气很好,一个老伴照顾生活,一个女儿让我历史留名。”

2017年4月13日李锐百岁寿,左起何方夫人宋以敏、何方、杜导正、李锐、李锐夫人张玉珍。 Courtesy of Nanyang Li

2018年4月12日

早晨八点一刻去医院。

九点半,秘书薛京和组织部老干局的几位干部先到,将带来的大花篮和礼品放在病房门口。留下一人守在那里,其余的人走了,我猜是去恭候组织部常务副部长姜信治大驾。

终于,走廊那边一群白衣、黑衣人簇拥着一位身材中等、略显消瘦,也是身穿黑色夹克的人出现在病房入口处,我知道这就是现任组织部姜常务副部长了,本能地在心里将他跟过去这一位置上的李锐作了比较,不免当了一次九斤老太。

两三位白衣人和老干局局长陪着姜副部长进到病房。薛京在我耳边轻轻地说,姜副部长旁边的是北京医院院长。

闭目养神中的父亲这时睁开了眼睛,目光扫过这一群人,透出我熟悉的、李锐特有的鹰一般的锐利。姜部长走过去跟老头子握手,老头子满脸是笑,示意他坐下。老干局长从我和薛京身边走过,小声叮嘱:“不要照相,不要录像!”

老头子开口了:“谢谢你们来看我。我明天就102岁了。”随即话锋一转,开始朗声地“大放厥词”。从曾国藩教儿谈起,重复他对家中来客讲过上百遍的故事:抗战时一位美国飞行员的飞机被打下来,迫降在曾国藩家不远处,曾家七个人在,个个都会讲英语。我们搞了些什么?一建国,就学苏联,取消英语。

我不意外——父亲心里明镜似的啊,张玉珍不在,他可以想说什么就说什么了。

姜部长的表情却是意外的,他大概对李锐在这样的场合、说这样的话,完全没有精神准备。我真是佩服他的定力,能够将开始的笑容一直凝固在脸上。

老干局局长却有些坐不住了,几次打断老头子,试图转变话题:“姜部长来看您,是给您拜寿的。”

老头子向他一摆手,那意思是:“你别插嘴!”依旧是滔滔不绝地自说自话:“现在那个人的像还挂在天安门上面,对习近平也搞个人崇拜,像什么话!”

这话一出,我都替姜部长捏把汗了:再听下去若有人汇报给习老大,可不大好解释清楚了。

姜部长确实坐不住了,站起身,伸出手给老头子:“您说了半天,累了。您休息、休息。我们告辞了。”老头子就势抓住他的手:“你别走,我还没有说完。”

老干局局长连忙上前解围,用自己的手强换下姜部长的手握住老头子:“部长忙,还有事,还有会。”然后松开,几乎是逃一般,踩着姜部长的脚后跟离开病房。

父亲从病床上抬起上身,冲着这些人的背影大声嚷着:“你们不爱听我也要说,你们把我看成坏人好了,我不在乎。我就是要说……”

我是在场的唯一家属,想着应该代表父亲送送客,便也到了走廊,以为看到的会是一群离去的身影。没想到院长和姜部长还有主持父亲治疗的几位医生站定在那里,正在等我。不禁暗自称奇。

见我出来,好像刚才什么也没有发生过,姜部长笑容满面地对我说:“你看看,你们家属有什么要求,对医院有什么意见?”

我对张阿姨真是有些佩服了,还真有这么个议程:部长当着院长的面问家属有什么要求。我想也没想,脱口而出:“没要求,什么要求也没有。”“医生好、护士好,都好、非常好。没有任何意见。跟老百姓的条件没法比,我要是再提什么要求就太不像话了!”

看来,姜部长对我的这个回答也是没有准备,愣了一下,说:“噢,那好,那好。”

院长脸上带着诧异,但是释然地重复着:“没要求,跟老百姓比……”

2018年4月13日(李锐101岁生日)

一早,满起送我和悌忠去医院。老头子在看电视,非常精神。见我们进来就说:“今天是我的生日,不让出院,你订的饭怎么办啊?”

我说:“今天晚上我请大妹他们吃饭,然后请朋友们吃饭。你和你老哥们的那桌,给你留着,等你出院了再吃。”

父亲高兴了:“好!好!”

2018年4月13日,阎淮、胡德华夫妇、陆德、黄肖路、李尔柔、牟广丰等及记者为李锐庆生会合影。 Courtesy of Nanyang Li

十一点多,原政治局常委胡启立的老秘书和现任秘书来了,送来胡启立在大红纸上亲笔写的生日贺词。老头子非常高兴,让我把贺词放在阳台玻璃隔屏下的台子上他可以看到的位置。

四点左右,李慎之的女儿尔柔、黄万里的女儿肖路和美国之音记者叶兵及一位青年摄影师带着花篮和一幅镶在长镜框里的诗走进病房。我不认识叶兵,但是因为看节目,对他的脸是熟悉的。肖路大约一个小时前跟我联络过,说是他们的庆生会刚刚散了,带着花篮正在来医院给老头子拜寿的路上。我说:老头子没吃上寿宴有点失落,见到你们会高兴的,来吧。可是参加他们聚会的美国之音记者也跟着一起来了却是我没有想到的,而且还进来,真不知如何办的探视手续。

我让肖路和尔柔把花篮放在病房门口,诗的镜框靠在对着老头子床的位置上,让他能看见。

看着这些不认识或者一时认不出的来人,老头子的表情像是在问:“你们都是谁啊?”

我向他解释:“胡德华、陆德、阎淮、牟广丰、尔柔和肖路一些人刚给你过完庆生会,现在带着花儿来看你了。”

父亲脸上绽放出灿烂的笑容,双手作揖:“谢谢!谢谢!”

叶兵走到床边自我介绍:“我是美国之音的记者。”

我观察着老头子的表情,如果他不高兴,我就客气地请叶兵离开。

老头子的眼睛一下亮了:“噢,美国记者!”我知道父亲进入了跟昨天上午相同的境况,清醒而亢奋——张玉珍政委不在,要“放肆”一搏了。

我在心里大呼:“苍天有眼啊!给了李锐绝唱的机会!!”

父亲开口了:“我已经进102岁了。101岁满了嘛,吃102岁的饭了。”头绪清晰。

叶兵说:“您对美国之音提一个希望吧。”

老头子想了一下,脸上露出顽皮的笑意:“美国之音播过我一些随便讲的厉害文字(话),有一次是习(近平)上台不久,我与一个老朋友的女儿一起闲聊,她就讲了一句什么话呢?她说现在网上有这样的话:‘毛病不改,积恶成习’,听说传到美国去了,美国把它公开了。”(笑)

“你知道吧?我有一本书,叫做《李锐口述往事》,最后一章就是写我接触过的高层人物。从毛泽东开始,最后一直到习近平……我那个时候也不晓得他的文化程度那么低。你们知道吧,他小学程度……当然那个时候我也没有什么看不起他,因为他是仲勋的儿子。仲勋你们知道咯,那是了不起的,我和仲勋又是好朋友……现在(摇头),他很难讲,现在到底会怎么样。”

2018年4月13日,李锐在医院接受美国之音采访。 Ai Lun/VOA

叶兵问:“您对他有没有什么忠告?”

父亲摇摇头,又摇摇头:“做不到,我也做不到嘞……这个人现在他能接受?不可能,不可能。”

“中国这个国家啊,没有办法。它是一个什么文化传统呢……中国这个国家本来五四已经解决了缺乏什么,就是人权同科学。五四运动已经解决了,结果又来了一个马克思,马克思是一个空想的社会主义,所以到中国来就很容易被接受。”

“毛泽东这个人讨厌知识分子,他的第一篇文章《中国社会各阶级的分析》,原文我看过,他怎么讲呢?……第一留学生,第二大学教授,第三大官,统统是反革命;第二,中学教员、中等官僚,半反革命;小学教员……”

不知什么时候进来的医生走到床边,俯下身:“李老,咱们不说了,休息了。”

父亲还想继续:“胡适之是第一反革命,那个时候……”

医生的态度变得十分坚决:“咱们休息、休息吧。该吃饭了(鼻饲)了。”

父亲无可奈何地停住了。向众人抱歉地摆摆手,告别。

2018年4月14日

下午一点一刻老头儿醒来,将我唤到身边,说:“你把你这次回来每天来的人,来的人都说了些什么记下来。还有你在外边跟人开会(老头子把聚会说成了开会),大家说的话都记下来。”

我说:“嗯,明白你的意思,我会的。”

父亲又说:“没想到胡启立也对我这样关心。我这个人还是喜欢被人吹捧的。”随即闭上眼睡过去了。

2018年4月19日

早八点四十去医院。满起在车里递给我两夹子资料,说是老头子要他复印给我的。我打开看了,是一些网上批评习近平的文章,收下了。我知道是他的那些能够翻墙的朋友从网上给他弄到的,但是他不至于以为我在美国看不到吧。

进病房,父亲在睡觉。大约中午十分完全清醒了,问我:“满起拿资料给你了吗?”

我说:“满起复印了,给我了,你放心。”

父亲说:“我要回家,我还有好多资料给你。”

我还是不知道父亲到底还想给我些什么,但我怕他着急、伤心,就安慰他说:“没关系,我还会回来的,下次我回来,你出院了,再给我。”

老头子问:“你什么时候还回来啊?”

我说:“就回来,就回来。”

快五点时,离开病房,站在病房门口默默地看着躺在床上昏睡的父亲:爸爸,请原谅我不能守在您的床边。我自己去年七月查出患有血癌,每月需验血调整化疗药物计量。我会挺住,把您的历史资料整理、注释完,您也要挺住,我们下次再见。

2018年5月-10月

5月21日我群发出“约字”短函,6月10日截稿,共收到101人,12.5万字的“送字”。6月11日制版,12日成书《敬寄李锐》。6月14日带入大陆的第一本却没有送到李锐手里,但7月21日,一位来美旅游回国的朋友成功地将第二本自印《敬寄李锐》亲自送到他手中。小余告诉我,老头子拿着书说:“了不起!真厉害!”

2018年7月20日,自印本《敬寄李锐》送到李锐手中。 Courtesy of Nanyang Li

9月24日中秋节,朋友的两个妹妹带着8月在香港正式出版的《敬寄李锐》样书到医院探望父亲,小妹妹随后发来电邮:“老头子看起来身体状况还不错,每天上呼吸机也就最多两次,早和晚,平时就是鼻子吸氧,只是脑子反应有点慢,可能跟听力相关。书拿到后不撒手,一页页地翻看。”而她的姐姐在电话里告诉我的却是:“老头子已经很糊涂了,听不明白我们说的是什么。就是反复地说:‘怎么办啊?这个党!’”

2018年10月26日

10月24日我们离开旧金山,25日到京。10月26日一早去医院,被拦在西门,不让探视。小余下来接我们也无济于事。从探视室内间出来一人,对外间拒绝给我们办探视手续的女士说:“没来得及告诉你,保卫处杨伟(音)有交代,有个从美国回来的女儿可以允许探视。”但是外间的女士坚持:“让进也得下午三点后探视时间进,815A家属有嘱咐。”我说:“我也是家属,不是外人。你将心比心,你若从国外回来探视父亲,怎么能够只允许你探视时间看望,而不能像护工一样全天呆在病房照顾?”悌忠上前帮着问:“哪位家属?有什么交代,怎么说的?”那位女士有些恼怒了:“我不说了,我已经说多了。”

无可奈何,悌忠只好离去。我自己绕到医院的门诊区,曲里拐弯,设法进了高干住院楼。我在外间换衣服,听到小余在里间病房对老头子说:“你看看,谁来了?”

进到病房,看到父亲睁着眼睛躺在床上,冲我艰难地笑了笑:“你什么时候回来的?”顺畅而清晰。

我说:“昨天下午……”他的眼睛已经合上了。

小余说,老头情况与她9月底回老家前已经大不相同了,下了一个大坎儿。护工说一直发烧,不能下床活动。

2018年10月29日

早九点,坐满起车到医院。小余说老头儿昨晚发烧到39°C。但人很安静,没有烦躁的表现。我走到床边轻轻呼唤:“爸爸。”唤了几次,有了反应,轻轻地哭泣,但是没有睁眼。

董医生来,解释十月份以后为什么不再给我电邮告知病情,说是高干楼进行了保密教育,首长的病情属于机密信息,昨天刚刚考完两张保密试卷。我问:“那以后如果父亲病危,医院也不通知我吗?”董医生说:“不通知您。阿姨(小余)跟您有联系,她会告诉您的。”

我无语……

2018年10月31日

10点30分,医院召集家属和单位开会,通报李锐病情。院方有于主任,董、李两位医生,组织部来了四人。李医生主讲,说李老目前出现了DIC(弥漫性血管内凝血),判断是静脉埋管感染造成,情况凶险。医院当会尽力,但是如此高龄,没有把握。

2018年11月1日

晚上在国宏宾馆正跟几位朋友一起吃饭,突接小余电话:“小妹姐,老头子不好,你快点来!”我和悌忠急忙打的赶到医院,一路小跑成功地从门诊部绕进高干住院楼,值班的恰恰是呼吸科主治医生,告知我们病情:突然缺氧,已经上了无创呼吸机。再次向我们确认不进行创伤性抢救。一个小时后,满起开车带老太太和胜利到了,张阿姨留在病房过夜。

2018年11月4日

进入病房如昨。吸雾、吸痰后,老头子清醒了,竟然含混地说出了一句我能听懂的话:“你在哪里吃饭?”小余开顽笑说:“女儿来了,你就不理我了。”老头子向她撇撇眼,甩了一下手,很有力气的样子。我们都高兴:老头子还不糊涂,还有劲儿!

2018年11月10日

父亲今天情况不好。医生值班查房,说汪东兴(文革时期重要政治人物)最后都是一天到晚讲阶级斗争,那可能是他一辈子印象最深的事儿。用下巴点了点老头子:“这个老头子不错,说的是普通人的话。”又叹息说:“脑子可千万别坏了,那就太可惜了。”

父亲只醒过来一次,认出我,像小孩儿一样笑了。

2018年11月14日

一早,满起来国宏接我和悌忠,张阿姨已经坐在车里。我们一起到了医院。老头子一直在睡。张阿姨将她买好的寿衣、鞋袜、帽子一一拿给我看。我应着,说:“老头子平时最喜欢的衣服就好。”

李医生来查房,知道我要走了,说:“老头子这次从凶险的边缘拉回来了,但是上下波动很不稳定,随时都会有变化,是否能熬过这个冬天,我们真是说不好。”

十一点多,老头子醒了,认出悌忠,拼尽全力、清清楚楚地说出:“我要讲话……”然后拼命地张嘴、使劲地张,合上再张,但是除了喘气,什么声音都发不出来了。我俯下身轻轻地抚摸着他的额头:“不说了、不说了。我们都知道……”父亲疲倦地闭上了眼睛。

我们在隔门处向老头儿摆手告别,老头子伸出双手抖着,小余说:“他让老太太跟你们握手。”

我们赶紧走回去,张阿姨跟我们握手,老头子看着点点头,闭上了眼睛。

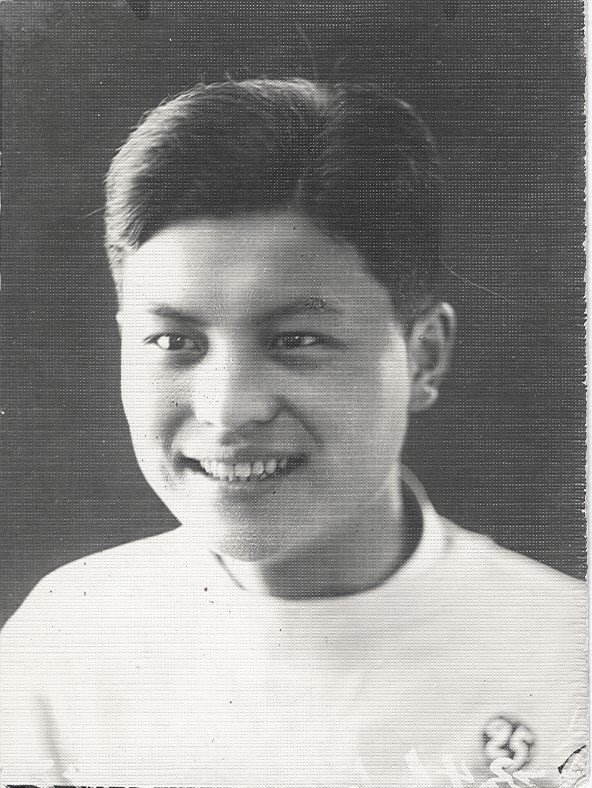

李锐中学毕业照。 Courtesy of Nanyang Li

结束语

回到美国后,国内的一位朋友在电子邮件中向我发问:“你知道李老这样维持一天的费用吗?”

我回复她:“我不觉得我爸每天花多少钱是个问题,问题在于这种花费是建立在级别之上,而不是建立在人人平等的个人意愿之上的。”

父亲当年加入共产党,是以为这个党追求“自由、民主、平等、博爱”。躺在病床上已经什么也做不了的他,只能哀叹:“怎么办啊?这个党!”

但是去年在医院与父亲相处的最后那些日子里,他带给我最多的是他的笑——变得犹如孩童般快乐和纯真的笑。

父亲在回忆三峡论证过程的文章中说:“几十年来尤其直到上马之势已定后,我要说的话都已经反复说过,说够了,区区寸心,天人共鉴。我已经尽了自己的历史责任,或者聊以自慰:‘我已经说了,我已经拯救了自己的灵魂。’”

苍天有眼,在李锐101岁的那天,给了他最后一搏的机会——美国之音的记者走进了他的病房,让他留下了绝唱:“毛病不改,积恶成习……”

近期图文:

李南央在父亲最后病床边写下的日记

中共建国后的第一件大事

为救恶贯满盈的红色高棉而发动对越战争

查韦斯牌社会主义革命毁了委内瑞拉

听一听中国农民怎么讲述毛时代的家史

从中国书法家协会主席的错字连篇说起

委内瑞拉:路标指向天堂,路径通往地狱

关于猪的热回忆与冷知识

|