因为种种缘故,大多数中国中学生没有机会接触逻辑课程。所谓“四大论证方法”在语文教科书中存在数十年,极大地塑造了他们的思维模式和言说逻辑。可惜的是“四大论证方法”,本身并不是一个有逻辑的东西,有些甚至与逻辑背道而驰

老高按:昨天我在博客上发出了一篇关于中国“学术战狼”的雷人言论的文章,感谢万维管理员放上了导读,读者不少,也引起了一些博友的兴趣,跟帖比较多,许多看法让我受到启发。

中国百年来思想文化界,学人们从左到右,从右到左的转变,并不稀奇。数不胜数的文豪、大师们都经历了巨大甚至是完全180度的思想、言论和行动的转变,真心的、违心的,有的令人欣喜,有的令人痛心。就说最近十多年,就有不少人发生让人瞠目结舌的转变,像那位写出了《耻辱者手记》《自由的歌谣》等好书的摩罗,后来就大转向;更让人吃惊的是以《讨伐中宣部》名噪一时的焦国标,后来观点极端,我们都还记得他的诗篇《致美国兵》:“美国兵,请允许我喊你一声“brother!”/如果招募志愿者,请你第一时间通知我!/假如有来生,当兵只当美国兵。/假如今生注定死于战火,/就作美国精确制导炸弹下的亡灵。”后来却连篇累牍为习大大唱赞歌,很多言论与上述诗句一样极端,只不过矛头完全相反。

这是在左右的横移,还有内外的穿越。今天得知两条消息:一条是清华的,校方到底还是砸了许章润教授的饭碗——去年他发表《我们当下的恐惧与期待》,提出警惕极权回归、制止个人崇拜、平反六四等八项建议;几乎同时,另一条是北大的,北大马克思主义学院前讲师、毛左网站“红色参考”编辑柴晓明,被以“涉嫌颠覆国家政权”指定监视居住。前者算“右”,后者是“左”。当局左右开弓,证实了以前我介绍过的秦晖教授的说法:在当局眼里,没有什么“左派”“右派”,只有“乖派”“不乖派”!而在舆论场中,从“不乖派”到“乖派”,从“乖派”到“不乖派”,在官方思想体系内外的穿越,我也见了不少,这里就不举例了。

上述转变,尽管我不确知他们每个人华丽转身的具体原因,但都还没有超出我的理解范围。唯独昨天说到的杜钢建教授,头一天还在讲宪政思想、法治原则,第二天就讲“日本圣德太子前世是南岳和尚”“法国高卢人源于古代株洲”,反差之大,真正叫“判若两人”!这才是真正让我大惑不解并求教各位的原因。

但我看各位跟帖的大咖,分析原因多大而化之,归结为中共的罪恶,学者的堕落,等等。这些说法当然是“放之四海而皆准”,而且也是人所共知,但是用在任何人身上都不错,也就等于没有用——对于推进我们大家的认识,对于打到专制者和转向者的“七寸”,都没有多少帮助,而且不无“想当然耳”之嫌。我比较服膺“实证史学”,傅斯年说“有一分材料说一分话”,在没有具体证据的情况下,指称杜钢建这套东西是“遵命文章”?我暂且存疑。君不见,最高执政者也不是傻子,连“梁家河大学问”这些玩意儿也要叫停,知道这些捧臭脚的东西散播到世界上,只会给自己抹黑添堵,他又怎么会认同杜钢建如此让人笑掉大牙的奇谈怪论?

我今天本想推荐一篇文章,但发稿前突然有朋友在微信上转来一篇文章,两篇文章有共通之处,都是关于中国人不会正确地讲理、没有逻辑的,索性一并推荐。(记得以前我曾在一篇文章中引用一句朋友的调侃之词:“逻辑分两种,一种是逻辑,一种是中国逻辑!”)有不少人抨击我这个老文科生的思维方式有问题,我很服气,深感自己的不足,同时也觉得这个问题,恐怕在我们这里还有不少人身上都存在,也不仅是文科背景的博友的“专利”,其它学术文化背景的朋友,恐怕也不同程度存在。希望引起大家的重视,加以补救和改进,对于提高我们的博客文章和讨论的水平,一定大有裨益。

不讲理文章与语言暴力

王学泰,微信

作者简介:王学泰(1942.12-2018.1),中国游民与流民文化问题研究专家,原中国社会科学院文学所研究员,著有《中国流民》《燕谭集》《游民文化与中国社会》等书。

俗话说“有理走遍天下,无理寸步难行”,似乎传统文化中很重视“理”,实际上自古以来许多文章是不讲理的,它们也在风行天下,甚至被奉为经典,成为人们的行为指导。这样的例子我们可以举出许多。比较典型的如《孟子》中关于“辟杨墨”(即排斥杨朱和墨翟的学说)的论述里所说的“杨氏为我,是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无君无父,是禽兽也”。这是千年以来文士们必读的经典,谁也没有怀疑它的正确性,但如果我们认真地分析起来,这一段就是不讲理的文字。为什么“为我”就是“无君”;“兼爱”就是“无父”呢?两者之间并非是“A”与“非A”的关系啊!为什么“无君”“无父”就是“禽兽”呢?这些都是应该论述而没有论述的问题,便把结论推给了读者,而且不许怀疑,如果你一怀疑就难免也有了“禽兽”的嫌疑!如果这个题目让欧洲人来做,可以写一篇很长的论文,甚至是一本书。

马克思当年写《资本论》就是从最简单的、最常见的商品开始,引出对价值、劳动、所有制、生产关系、社会制度等问题的分析从而得出资本主义必然灭亡的结论。这部著作中(特别是是第一卷)对于每个命题都有详密的论证,一环扣一环,不缺少任何环节,充分表现出马克思理论的逻辑的缜密。这不仅体现了欧洲文化传统,而且也因为作为学者马克思要靠理论的严密性和科学性去征服读者。而在国人看来,马克思要论述的命题是迂阔的(当然谁也没有公开这样说,只是有人这样想)是不必论证的(有人说《资本论》要让他写,有一万字就可以了)。

国人习惯的是用各种修辞方法增加文章的气势和感染力量,压倒论敌和打动旁观的读者,问题就解决了。这成为中国文人写论战文字的传统,也就是说“不讲理”文章成为“理论文章”的主流。对中国文章发展有着重要影响的、所谓“文起八代之衰”的韩愈论文的代表作品“五原”(《原道》《原性》《原人》《原鬼》《原毁》)往往是后世作文的典范,可是这些文章很少有正面论述道理的。《原性》论述“性三品”,只是举例说明,根本没有“论”;《原毁》只是用对仗排比增加文章的气势,以此来论背诽谤人不对。又如被称为“奥衍宏深,与孟轲扬雄相表里”的《原道》是论述儒家认同当时社会的基本原则。文章中对“君”“臣”“民”的权利与义务做出规定:“君者,出令者也;臣者,行君之令,而致之民者也;民者出粟米麻丝、作器皿、通货财、以事其上者也。”这些在韩愈看来是社会的根本原则,但为什么要这样?他不加论证,但是要求坚决执行。如果“民”不这样去做,“则诛”。这里暴露了中国古代社会是缺少理性的,人们所期待的的“说理”不过是恫吓,是赤裸裸的暴力。这个社会中的大多数人也认为这样才能真正解决问题。中国缺少“讲理”的传统。

这种不靠“讲理”到了近代又有了新的发展,欧风东渐,新学西来,而西方学术界上承希腊传统是比较重视逻辑与说理的,特别是经过了启蒙时期,什么理论都要拿到“理性法庭”考量考量。这种讲逻辑、讲理的风气也随着新学到了中国,五四新文化运动,当新一代知识分子用新的学理宣传“德先生”“赛先生”时,一些守旧者如丧考妣,如毒火攻心,但辩论起来,又讲不出多少道理,说不过胡适、钱玄同、陈独秀这些新派人物。于是只好开骂。有的人(比如林琴南)甚至幻想出现一个孔武有力的“荆生”出来,仗着他侠肝义胆和高强的武艺把那些新派人物一个个打翻在地,再踏上一只脚。虽然这只是个幻想,写入他的武侠小说中,但是这也暴露了,坚持传统的人们尚“力”不尚“理”的真面目。

然而文人毕竟不是“耍胳膊根”为生的游民,他们实施的暴力不会那么裸露,那么直接,其中会有些圈圈套套,诱使人们钻入。如果在他们不愿讲理、不能讲理、不会讲理时,还要打败对方、甚至置对方于死地,他们往往会用“舌头根底压死人”的办法,把对方打懵、打死。这就是我所说的语言暴力。

语言暴力说简单一些就是用语言实施暴力,有时还用语言把对方诱入死地,刺激一些有实力者,借他人的实力伤害对手、把对方引到受皮肉之苦、甚至断腰绝脰的状态之中、以宣泄积愤。前面说的林纾写作《荆生》就有这个可耻的目的。历次政治运动中的“大揭发”“大辩论”“大批判”中许多“上纲上线”就是要把对方推上死路的,许多被批判者也要拼命死守,会导致死地的“罪名”决不能承认。……这是语言暴力与社会暴力相配合起作用的结果。几十年来许多知识分子积极主动配合社会暴力,把许多与自己同类的人置于死地,自己高升。

谈到暴力,有三个层次,最明显的是伤及身体的暴力,其次是伤及情感、自尊的暴力,还有摧辱灵性和心灵的暴力。语言暴力主要是针对后二者的。粗鄙的如阿Q与人骂架,出口就是污言秽语,那是赤裸裸的语言暴力,不过有赖于国人铁打铜熬的神经,很少会被人骂死(当然也有脸皮薄、而被骂死的王朗);高雅一些的则常见于古代文士的文章。如广为人知的王安石《答司马谏议书》。这是被许多选家视为文章典范的。实际上它也是一篇不靠说理,而靠强势语言压倒对方的文章。司马光在写给王安石的信中批评他不能听取和考虑他人的意见,这是“拒谏”。而王安石在《答司马谏议书》中却说:“辟邪说,难壬人,不为拒谏。”你看王安石不是据理为自己辩解,而是先把不同的意见称为“邪说”,把与自己见解不同的人称为“壬人”(奸伪邪恶之人)。我想只要了解宋史的,谁也不会把不赞成或反对新法的人们称之为“壬人”,把他们的意见称为“邪说”。像司马光、欧阳修、韩琦、苏轼无论从当时的标准看,还是今天的历史评价,他们都可以说是正人君子,他们发表对于新法的意见,也是从国家的安危和人民的苦乐出发的。实际上王安石内心也不会这样想,因为他也很了解这些人的为人,司马光还是他的朋友。但是在行文中他非要这样写不可,因为只有这样才能使文章痛快淋漓,力透纸背。其诀窍在于把对方先放在为正统舆论所不容的位置上,看似“说理”,实际上是丑化,不择手段地攻击,其语言带有暴力性质,目的是摧毁对方的自尊和人格。当然,安石毕竟是文学家和学者,在这样做之前还说了一些委婉得体的客套话。这些毫无说理味道,却也打着讲理辩论的旗帜,干的都是“以势压人”“以势伤人”事情。那时的主流舆论提倡还是“文斗”(当然这比乱打乱杀的“武斗”要好一些),反对“武斗”,殊不知“文斗”也是一种暴力,它是语言的暴力,其目的在于摧毁人的自尊,伤害人的的灵性与情感。这种“文斗”对人性(包括实施者的人性)的摧残,对祖国语言污染都是极其严重的,或说是对我们传统文明的破坏,直到现在也没有完全恢复过来,语言中的野蛮现象不时地要表露出来。

我想一个民族要正常的发展,一个社会要祥和,提倡“有话好好说”“有理慢慢讲”还是很有必要的。提倡逻辑(主要是形式逻辑)、提倡科学,摆脱和破除那种不讲理和不善于讲理的传统,在日常生活中反对“语言暴力”和杜绝“暴力语言”,应该是题中应有之义。

语文教材里的“四大论证方法”逻辑混乱,是有害的

谌旭彬,腾讯·短史记

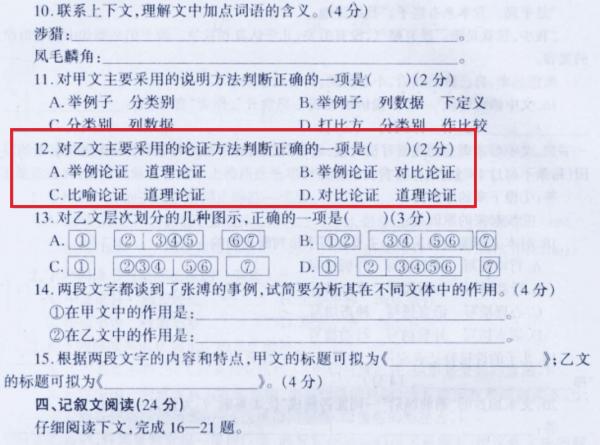

下图,是2000年重庆市普通高中招生统一考试(中考)语文试卷中的一道阅读理解题。

四个备选项里提到的举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证,在语文教科书中,通称议论文的“四大论证方法”。

图:2000年重庆中考考卷中关于“四大论证方法”的试题

因为种种缘故,大多数初、高中生,没有机会接触到真正的逻辑课程①。这“四大论证方法”,在语文教科书中存在了数十年,极大地塑造了他们的思维模式,塑造了他们写作和言说的逻辑。

可惜的是,这“四大论证方法”,本身并不是一个有逻辑的东西,有些甚至与逻辑背道而驰。

大有问题的“四大论证方法”

试分别言之。

(1)举例论证。

所谓“举例论证”,指的是列举诸多相似事例,来证明论点的成立。

语文教科书中最典型的“举例论证”,莫过于孟子的《生于忧患,死于安乐》一文。教科书节选的部分如下:

“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之中,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”

这段话里,孟子举了六个出身苦难而终成大人物的例子——舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚——进而得出“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”这样一个结论。

这种“举例论证”无疑是错误的。

孟子举出一万个出身底层饱尝苦难的成功者,他人亦可举出一万个出身显赫未逢苦难的成功者。对多数人而言,苦难只是纯粹的苦难,显赫的家世却意味着更好的教育、更宽阔的眼界、更多的机会。从苦难里爬出来的人、还深陷在苦难里的人,不愿自己曾经尝过、或正在品尝的苦难时光毫无意义,说一些“感谢苦难的磨练”一类的话,是可以理解的。但如孟子这般,拿着六个例子,就来推销“天降大任给你之前必先让你吃苦”这样的鸡汤,就很不负责任了。

多数时候,“天将降大任”之前,先降下来的,或是好体制,或是好爸爸。

(2)道理论证。

所谓“道理论证”,指的是引用经典著作中的见解、古今中外的名人名言、公认的定理公式等,来证明论点的成立。这种论证方法,利用的是一般人畏惧、崇拜权威的心理。

在逻辑领域,“诉诸权威”是一种相当常见的谬误——因为权威是有范围的,“诉诸权威”有合乎范围和不合乎范围之别。比如,爱因斯坦在物理学领域的观点值得重视,但他若在历史领域发言,就须另当别论。著名电视主持人可以谈如何做好节目,他关于“转基因”如何如何的言论,却未必值得信赖。

一个人可能会理性地诉诸相关领域的权威,学者、科学家通常会这样做;也可能诉诸无关权威。比如,“诉诸古代智慧/名人”就是一种典型的“诉诸无关权威”——无论多少古代名人谈论过“阴阳五行”,无论多少古代名人谈论过“风水命数”,都不能证明其真实性和正确性。当然,在现实生活中,最常见的“诉诸权威”式谬误,是“有专家表示”、“有外国学者认为”、“西哲曾经说过”……诸如此类。

事实上,即便是“诉诸相关领域的权威”,也须有所节制。比如,在缺乏学术独立性的环境里,“相关领域的学术权威”并不一定值得信赖。而且,“相关领域的学术权威”还存在着更新迭代的问题——在笔者所熟悉的历史领域,因为史料的发掘和研究的深入,一、二十年前“史学权威”的观点,也很可能已被新的结论取代。

1984出版的《语文辅导 三年级用》(山西人民出版社,张文田/编)中,“革命导师”、“人民领袖”的言论引用,也被归入为“道理论证”。

(3)对比论证。

所谓对比论证,指的是一种将两种事物进行对照、比较,然后得出某种结论的论证方法。又称类比论证。

对比或者类比,是人类最原始的一种理解世界的思维模式。比如,董仲舒为了证成其“天人合一”理论,曾做过这样的类比:

人全身有366个关节,对应天一年有366天;人有12个大关节,对应天一年有12个月;人有五脏,对应天有五行;人有四肢,对应天有四季;人眼有开合,对应天有昼夜……

(原文见《春秋繁露》:天以终岁之数,成人之身,故小节三百六十六,副日数也;大节十二,副月数也;内有五藏,副五行数也;外有四肢,副四时数也;乍视乍瞑,副昼夜也;乍刚乍柔,副冬夏也。)

略通逻辑者都明白,这种类比其实毫无道理,无任何科学依据可言(仅就事实而论,人体也并无366个关节)。

可惜的是,这种无逻辑的类比,在理性未昌的旧时代,曾深入到民众日常生活的各个角落。比如,《汉书》里说“天无二日,国无二主”,其实,天有没有两个太阳,和国家可不可以有两个最高领导人,并无任何逻辑关系,从前者无法推导出后者。今天,天上仍然没有两个太阳,国家却不妨“三权分立”②。今天的人在讨论社会问题时,也仍然很喜欢使用对比推论。比如,有人觉得“禁枪问题”不值得讨论,因为:

“当醉酒的司机碾压了一个孩子时,我们追究的是这个醉驾的司机,而不是他所驾驶的汽车。当有人用枪射杀了一个孩子,我们追究的则是这把枪。我们难道不应该去追究用枪杀人的人,而不是枪本身吗?”

这种类比,看似很有道理,其实不然。

被车撞死、被枪打死,固然有很大的相似性,但私人汽车是现代人日常生活中不可或缺的交通工具,私人枪支却不是。禁车带来的害处,与不禁车带来的好处,孰大孰小,显而易见,这是公共舆论从来不曾将“禁车”纳入讨论主题的核心原因。禁枪的好处与害处、不禁枪的好处与害处,孰大孰小,则仍是一个众说纷纭的话题。

现实生活中,很难找到两个相似性100%(或接近100%)的事物来进行类比。所以,类比推理,往往只能提供某种“或然性”。这种“或然性”,在人类认知世界的历史进程中,有着很重要的地位。但它在逻辑上,毕竟只是一种“或然性”。

图:董仲舒的《春秋繁露》,是一部大量滥用类比论证的著作

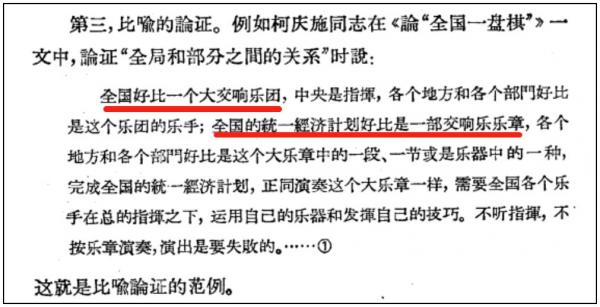

(4)比喻论证。

所谓比喻论证,指的是拿日常熟悉的某些事物来作比喻,以证明某些论点。

比喻可以用来辅助叙述,将事物描绘得更形象,将问题表达得更清晰。但无论何种比喻,都不具备逻辑上的“论证”功能。

在先秦知识分子当中,孟子是相当喜欢用“比喻”来说道理的。他和告子讨论人性的善恶,告子说:

“人性啊,就像那激流,东边挖个口子就往东边流,西边挖个口子就往西边流。人性不分什么善或者不善,就好比水的流向不分什么东或者西。”(“性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”)

孟子的回应是:

“水的流向,确实不分东和西,但它难道也不分上和下吗?人性本善,就好比水一定是往下流。人的本性没有不善的,水的流向没有不往下的。”(“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。”)

告子也好,孟子也罢,都犯了拿比喻来论证某一观点的错误。水往下流,与人性善或不善,可以说毫无逻辑关系。③

比喻,只能用来辅助表述,不能拿来构建逻辑;它是修辞手段,不是论证方法。

图:1960年上海教育出版社《写作基础知识》如此描述“比喻论证”。

“四大论证方法”的由来

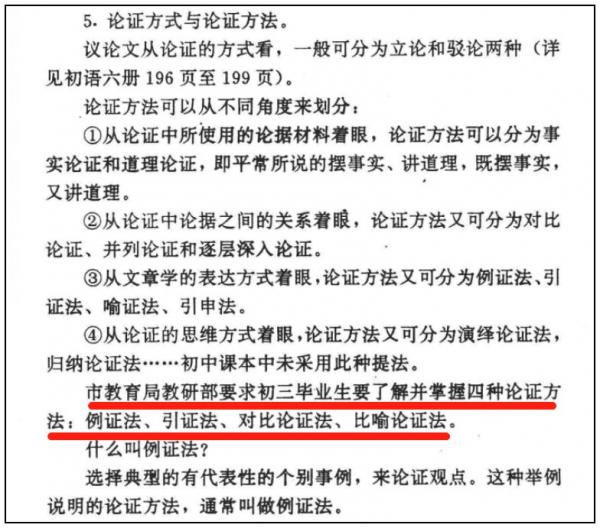

“四大论证方法”是如何进入语文教科书的?

笔者没有见到确凿的材料。大致可以肯定的是:它们进入语文教科书的时间,是在上世纪80年代末、90年代初。

在此之前,语文教材关于“论证方法”的介绍,虽无统一口径,但多侧重介绍归纳法与演绎法。

比如:1973年,山东夏津师范学院编写的《语文教学改革资料选辑》中,关于“论说文的论证方法”,只提到了两种:(1)归纳法;(2)演绎法。

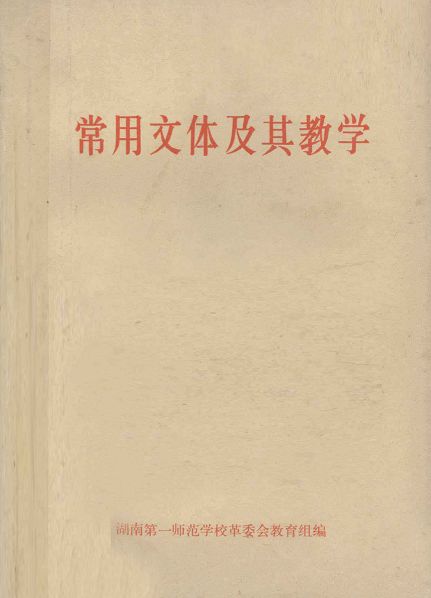

1975年,湖南第一师范学校革委会编写的《常用问题及其教学》一书,谈及“论证方法”时,作为重点讨论的仍只有:(1)归纳法;(2)演绎法。附带还介绍了类比法、引申法、对比法、反证法和分层论证法。

图:1975年出版的《常用文体及其教学》封面

1978年出版的《谈语文教学》(山西人民出版社)中,出现了因果论证法、例证法、喻证法、剖析法。

人教版1984年3月第一版的高中语文第三册里,总结论证方法,共计八种:例证法、引证法、因果论证、正反对比论证、比喻论证、分层论证、引申论证、类比论证等八种。1987年第二版的高中语文第三册,仍将论证方法总结为八种,但具体名目却有很大变化,重新收入了归纳法和演绎法。

到了1994年前后,初中毕业生才被正式要求掌握四大论证方法:例证法、引证法(即道理论证)、对比论证法、比喻论证法。

图:1994年,北京学苑出版社出版的教辅读物《初中语文常用阅读法指南》

此后长达约20年的时间里,“四大论证方法”成了全国初中生必须掌握的语文常识。

这些所谓的“论证方法”,遮蔽了真正的逻辑教育。

早在1991年,“四大论证方法”尚未完全成型之际,已有一线语文教师指出,所谓举例论证、道理论证之类,都不能算作“论证方法”:

“典型事例也好,科学原理也好,……并不是一种推理形式……都只是一种论据的存在形式,事例或原理,并不能称为方法,更不能称为论证方法。”④

在这根本称不上“论证方法”的“四大论证方法”进入语文教科书之前,约在1988年左右,以“让学生真正扎实地把基础知识学好”为由,中学语文教材删除了有关逻辑学的教学内容。

逻辑学者俞瑾,曾在当年撰文悲叹:

“中学语文课本删去原有的逻辑知识短文,许多语文教师对此表示不解,认为这是一个错误的决定。这件事也促使我想了许多许多。我想起著名语言学家王力教授生前说过:‘语文水平的提高,有赖于逻辑思维的提高。’‘要紧的是教学生怎样运用思维。’……中学生正处在智力发展的关键时期,学一点逻辑知识有助于思维能力的提高,这方面我们不是做得太多,而是做得很不够。几篇逻辑知识短文,是以后才编人中学语文课本的,然而刚用了几年,就给删掉了。据说,这是为了‘降低难度’,‘突出最基本最主要的内容,让学生真正地扎扎实实地把基础知识学好。’逻辑难吗?几篇短文,讲的是一些最基本的逻辑知识,并不比中学数、理、化教材中一些内容更艰深;恐怕主要不是因为它‘难’,而是因为人们对它不重视。

“……西方人是深深懂得逻辑对于科学发展的重要作用的,故《大英百科全书》把它列在五大学科的首位,联合国教科文组织编制的学科分类,将它列在七大基础学科的第二位。对比之下,逻辑学在我们中国的地位却是十分可怜。……甚至连两千多年前亚里士多德形式逻辑中那一点最基本的知识,要在群众中普及还十分困难。在这种情况下,削弱中学的逻辑知识教学和逻辑思维训练,恐怕只会贻误我们的下一代。

“诚然,我们有引以骄傲的‘四大发明’,还有‘一百个世界第一’,但仔细想想,这些‘发明’、‘第一’基本上都属于工艺技术,不需要也没有什么理论,火药的发明人不会想到研究它的化学成份,火箭的首创者也无须解释火箭上天的动力学原理;自然,也有人关心日蚀、月蚀、洪水、地震,但也仅限于客观的记载;翻翻我们历代思想家、理论家、改革家的浩卷繁帙、雄文巨著,有的是引经据典、托譬设喻之类,就是缺乏科学的论证、严密的推理,一句话,没有严格意义上的理论思维。……今天我们有些中学生感到逻辑难学,也许正是由于逻辑思维能力薄弱;有些教师感到逻辑难教,可能也是由于自身逻辑知识欠缺。但是我们不能因此就回避逻辑知识的教学以及推广工作,干脆来个‘取消主义’,而是应当大力加强才对。”⑤

1988年,曾有媒体痛心疾首,斥责“中学语文教材删去逻辑短文是十足的历史性大倒退”,但逻辑学的相关内容,终究未能重回语文教材。稍后进入教材的,是由演绎法和归纳法退化而成的、逻辑混乱的“四大论证方法”。

图:《思维与智慧》1988年第3期评论员文章

注释:

①短史记:久违了,逻辑常识:表扬一下2018年全国Ⅱ卷作文题

②殷海光,《逻辑新引:怎样判别是非》,上海三联书店,2004。

③鲍鹏山,《孟子的逻辑》,《随笔》2002年第2期。

④陈友明,《关于论证方法的辨正》,《语文教学通讯》1991年第11期。

⑤俞瑾,《理论素养的提高需要逻辑——对中学语文课本删去逻辑知识短文的一点异议》,《江苏教育》1989年第3期。转引自:俞瑾,《逻辑与语言论稿》,江苏教育出版社,2000.10,第277~281页。

近期图文:

大开眼界:“学术战狼”狠揭西方文明

离1984越远,离《1984》越近!

中美合作,双方得利,中美对抗,双方更得利?

宋子文为何对给蒋介石写道歉信耿耿于怀

中国人从土改开始激起刻骨阶级仇恨

数字战争新时代来临了!有思想准备吗?

我们正在进入“混沌成为新常态”时期

信奉普世价值者该不该为左翼青年呼吁

|