作家胡发云说,今天能以这样宁静温暖的方式纪念父亲,是因为不论时局与世态如何险恶,不论是在1966年夏天那疯狂的“横扫一切牛鬼蛇神”运动中,还是在1968年末那场残酷的“清理阶级队伍运动”中,我们都从未伤害过他,没有与他划清界线

老高按:昨天深夜,在微信上收到中国作家胡发云发来的链接,点开一看,是他在新浪博客上贴出的短文《一个迟来的道歉与致敬》和一组照片。

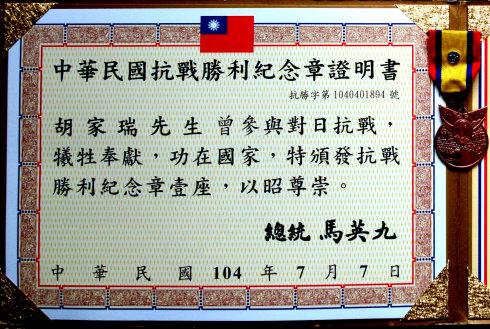

原来就在今天(北京的17日),他收到了马英九总统签署的《中华民国抗战胜利纪念章证明书》,这是颁发给他的父亲胡家瑞老先生的,他全程参加了八年抗战和三年内战,救治那些被命运卷入战火的中国军人。

我衷心祝贺胡发云,为他父亲在去世25年后得到历史迟来的道歉和致敬而感到欣慰。

我见过胡家瑞老先生。那还是“文革”结束前,在胡发云家,年轻人慷慨激昂地指点江山,他父亲不言不语,微笑着看着听着。现在想来,很遗憾,没有多向他请教,请他回忆坎坷半生。而处在那个年代,发云对他父亲的过往也不便说起,但是对我提过,我们两人各自父亲命运不同的关节点。

我父亲前半生,与胡家瑞老先生的经历很相似,在抗战中也曾是一位军医。父亲从同济大学医学院毕业后,先后到重庆中央医院和重庆陆军医院工作。抗战结束时,他已经升到陆军医院外科总住院医师,履行的也如胡家瑞老先生一样的崇高职责:“救治那些被命运卷入战火的中国军人”。

但命运的分岔点在于:抗战一结束,我父亲马上辞职回湖北,从此脱离了国民政府的军医院——并不是他觉悟高,不想跟着国民党打内战,而是他与父母隔离十来年,归心似箭,所以战火刚平熄,马上带着新婚妻子赶回家乡。

发云的父亲在内战中仍然是国军军医。在中共建政之后,吃的苦头就远比我父亲要多多了——因为抗战中国共是统一战线,当军医是为抗日;内战中当军医则是反共。

我曾经提过一件往事:“文革”中,“新生红色政权”的新贵们逼问要我父亲“老实交代”的主要是两个问题:是否参加过国民党?在重庆陆军医院有没有国民党军队的反动军衔?我父亲的回答都是“没有”。他们派人去各地外调,幸运的是,被外调的对象,多数人实事求是地回答,确实没有(少数人记不清),父亲逃过了一劫。

想想,我父亲似乎也够资格领到胡发云的父亲领到的这一纪念章?不过,没领到,我也不遗憾。他们都做了他们那代人视为本分的事。让我们这代人,也做我们视为本分的事吧。

一个迟来的道歉与致敬

胡发云,新浪博客

今天正月初十,收到了中华民国政府国防部颁发、总统马英九签署的《中华民国抗战胜利纪念章证明书》。这是父亲去世二十五年之后,历史对他的一次迟来的的道歉与致敬。他在大陆两个党前后半个多世纪的执政时期内,敬职敬业地为中国人服务了一生,这两个政权都有对不起他的地方。尤其是后面一个。

父亲二十出头,放弃了一个年轻西医的富裕安宁生活,全程参加了八年抗战和三年内战,救治那些被命运卷入战火的中国军人。(我发在南方周末的文章《战争,一个医生的命运》详细记录了这一过程)。他不问政治,不党不派(抗战开始之后,国民政府要求一定军阶以上的医生全部集体加入国民党,那不是他的自主选择),1938年,酷烈的武汉保卫战结束,他护送一大批伤病员历尽艰辛辗转西撤,将他们护送至安全的广西大后方。抗战胜利后战火又起。1949年,父亲刚刚回到武汉,国共两党战事日炽,他重蹈当年覆辙,又一次护送内战中的国军伤病员西撤。

当共产党军队兵临重庆时,他的一些同僚纷纷飞往台湾,已是国军休养大队负责人兼医务主任的父亲,选择了同他的伤病员们及一大批医疗器械药品一起留下了,等候和平接收。他婉拒了新政军队对他的挽留,披一身风尘硝烟,将妻携子(半岁多的我)终于返回了胡家繁衍三百年的武汉故乡。他以为从此天下清明,国泰民安,可以过上不见枪伤弹洞的日子了。但其后的数十年中,他前半生壮丽的奉献与牺牲,成为他的罪孽,让他的心灵,身体受到了远胜于战火的伤害。但父亲依然以他的虔诚,宽厚与坚韧护卫了自己的尊严。

我们今天能以这样宁静温暖的方式来纪念父亲,是因为不论时局与世态如何险恶,不论是在1966年夏天那疯狂的“横扫一切牛鬼蛇神”运动中,还是在1968年末开始的那场残酷的“清理阶级队伍运动”中,我们都从未伤害过他,更没有与他划清过界线。我和我的小弟,为了不让父亲难堪与痛苦,甚至将他单位贴在家门口的勒令都撕掉了。这是让我们一直都感到欣慰的。

父亲的晚年,终于过上了十多年祥和安逸富足而快乐的日子,那是他一生的德行修为与他的子孙们回报他的。另外值得一说的是,我这一生,从孩提开始直到成家立业,都一直和父亲生活在一起。而我的兄弟姐妹们连同他们的孩子,在父亲在世的时候,每周都要来家聚会,如同西方的礼拜一样。直到有一天,他兀然离我们而去。

最后,我不想说,父亲会看到这张小小的卡纸和这枚小小的徽章。我知道,他心里对自己的一生,早有比这一切更清晰的评价。

父亲胡家瑞二十岁左右,摄于三十年代中期。

父亲胡家瑞战争年代使用过的部分医疗器材。输液瓶,听诊器探头等等,椭圆形铜质注射器消毒盒上还可以看见“德国制造‘的字样。

十个月的我和父母摄于1949年夏秋之际的重庆。这是他最后一张身着军便装的照片。也恰恰因为是军便装,没带帽徽肩章领章,才使得这张照片得以保存下来。(以上图片和说明,均取自胡发云博客)

近期图文:

一封真正能解我乡愁的武汉老友来信

刘少奇的话应验:“人相食”上了这本书

头次遇到明知是谣却传谣再辟谣的怪事

北京的西藏难题,未来压力来自海外

中国研究院是个什么样的机构?

被妖魔化的“文革”造反派

对网络“反台独圣战”的三种解读

取街名、改街名,都是政治

粗鄙的一代是怎样造就的

|