不是我不明白,這世界變化快。仿佛是昨天,我作為一個冶金青工,為中國的鋼鐵拼死拼活,眼看產量上了1億噸,又衝到8億噸,產能占全球一半,卻過剩到只能用災難來形容的程度,無數職工和家屬面臨巨變。這該歸咎“社”,還是應怪罪“資”

老高按:我的人生經歷中,有幾年是在武漢的鋼鐵企業的車間裡度過的。身為熱處理工人,每天都是高強度體力勞動,在長江流域著名的“三大火爐”之一里,在熱處理火爐前,從一上班,厚厚的勞動布工作服就被汗水浸透,八小時沒有幹過,總是白花花一片鹽漬。小臉盆那樣大的飯碗,即便是上夜班,也要咕咚咕咚地牛飲十七、八滿碗冰水。每天的念頭壓縮到六個字:“流大汗,奪高產”。

好像就是昨天的事。

“以鋼為綱”“鋼鐵元帥升帳”……這些在今天年輕人聽來十分怪異的標語口號,都是當時我們的主旋律。我的第一本詩集,書名就是《鋼城黎明》——準確地說,不是一本,是半本,出版社是將我與另一位武鋼的工人業餘作者董宏量的作品放在一起出版的,我們笑稱“不夠格住單間,住了雙人間”。翻開來,不是“鋼花”“鐵水”,就是“金星”“火瀑”……

好像就是昨天的事。

九十年代中期某天,我在報紙上看到中國鋼鐵產量超過一億噸,激動啊!馬上給已經當上《武鋼文藝》主編的董宏量寫了一封信,回顧了1958年中共非要“大躍進”實現1070萬噸鋼造成巨大災難、回顧了70年代我們為中國鋼產量上2000萬噸“革命加拼命”……這等等往事,20年前,哪能想象得到中國鋼鐵產量能上億噸的神話?

好像就是昨天的事。

隨時關注中國鋼產量的有關數據:2008年,達到5億噸;2010年,6.26億噸;2013年,7.79億噸;2015年,11億噸(一說剔除重複計算,應為9億噸,一說8.74億噸,還有一說,是國家統計局今年元月公布的,為8億噸剛出頭)……統計如此之亂,讓我嘆為觀止,國家統計局,也未必最權威。不管哪種數字,能肯定的是:全球鋼產量,中國占一半!

好像就是昨天的事。

風水陡轉。自豪感突然被冰水澆頭——

今年春節,接到武漢的夥伴們的來信,他們也都退休或者年近退休,發來的信息可真不妙:“告別之日,紅鋼城(武漢人對青山區的稱呼,那裡包括武鋼這個巨型企業加上住宅、生活區)已是一片廢墟……舊城改造,到處拆房,武鋼也在經濟寒冬中掙扎”,“老總被抓(武漢鋼鐵集團公司原董事長、黨委書記鄧崎琳以涉嫌受賄罪落馬),餘波未息,企業開始下力減員瘦身”“我走過的路,做過的夢,大多掩沒在廢墟中了,只能唏噓不已”;“武鋼八萬職工要下崗五萬……”

最後這一條將我雷倒了。五萬職工,就是五萬個家庭啊!

去網上檢索,中國現在頭痛的是如何壓縮鋼鐵產能——“未來五年,至少要壓縮2億噸”!我在給國內朋友的微信中感慨:不是我不明白,這世界變化快!中國的鋼鐵業產能竟過剩到這種只能用災難來形容的程度,實在匪夷所思!不知這歸咎“社”,還是怪罪“資”?

這個問題,暫時還沒有得到令我信服的回答。

昨天讀到一篇深度報道,講述一個武鋼工人家庭的巨變。讀來讓我不勝唏噓!不惜費事,將文字和圖片都搬來這裡,與大家分享。我們這裡很有些朋友愛談中國的經濟奇蹟,或許那些不全是假的,但至少是不全面的。

武鋼減員5萬人背後 一個普通鋼鐵家庭的命運沉浮

《鳳凰湖北》

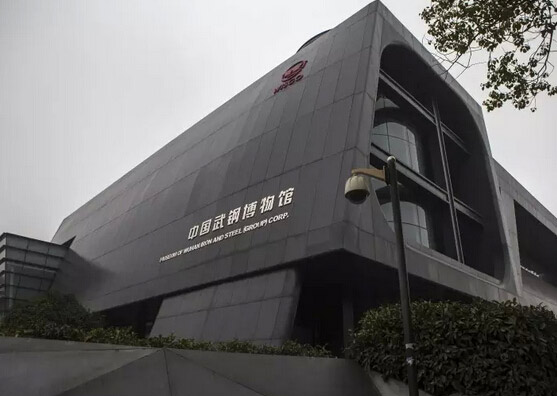

總經理落馬,被曝裁員,供給側改革……過去的一年,關於武鋼的輿論風暴從未止歇。正在召開的兩會中,武鋼現任工董事長、黨委書記馬國強首度對媒體公開表示,武鋼員工數量將從現有的8萬人減至3萬人,再次點燃話題。事實上,這場減員從2015年下半年就已拉開序幕,數萬鋼鐵工人和他們的家庭命運已經或正在經歷從未有過的跌宕。 公眾號“光谷客”記錄的正是這樣一個典型的普通武鋼家庭,30年裡,他們曾與武鋼緊緊捆綁在一起,卻終究被驟然拋下。我們記錄下這個家庭的故事,記錄下他們和一個群體的沉默的命運,是希望在宏大敘事的喧囂外,在一個時代的殘暮將盡前,再留住一點歷史的微光。 作為工業化最基礎的行業,武鋼半個世紀的興衰變遷,以及對這個農村家庭的影響,昭示的卻是一個 百年工業文明未解的核心命題:工業化和城市化是否是一個不可逆轉、無法平衡的社會現象?當工業化興起時,我們圈地造城,驅趕農民進城變成各類產業工人;但 有一天當工業化過剩,城市經濟衰落,這些失去工作,也沒有更多謀生技能的失地農民或農民工後裔,該向何處安置? 就是這半年吧,萬志宏發現,在青山,連擦皮鞋的都知道,“武鋼不行了。” 25年裡,他一直想要逃離這座龐大的鋼鐵廠;28年裡,他的兄弟萬勁松則一直希望在這座鋼鐵廠穩度一生。他們有着南轅北轍的人生志向,但是因為武鋼,他們經歷了同樣的命運曲線:同樣在數十年中從武鋼兩進兩出,同樣在2015這個特殊的年份里,與武鋼的捆綁戛然而止。 這座本部廠區位於武漢市青山區的“共和國鋼鐵長子”,全稱是武鋼鋼鐵(集團)公司,1949年後中國開建投產的第一座特大型鋼鐵聯合企業,生產規模居世界行業第4位,在超過半個世紀的時光里,再造了武漢青山,為整個青山的數萬家庭數代人提供了旱澇保守的鐵飯碗。

今年47歲的萬志宏是一名去年剛進入實習期的“年輕律師”。而過去的25年裡,他曾是武鋼的軋鋼工人和門衛。從1990年開始,他兩次進入武鋼,又兩次離開武鋼,幾乎和無法理解他的所有家人決裂。 用萬志宏的話來說,2015年3月,是他“臥薪嘗膽”了15年後,第二次也是最後一次終於成功的逃離武鋼。 就在他離開大半年後,大規模裁員真的來了。

2015年,中國鋼鐵行業由寒冬轉入冰凍期,武鋼在2015年第三季度進入全面虧損,每月虧損額達到5億。2015年12月,有媒體登出消息稱武鋼將裁員1.1萬人,引發震動。武鋼方面闢謠,稱“並非裁員,而是人力資源優化”。但2016年3月,正在舉行的兩會期間,馬國強首度對媒體公開,武鋼將從8萬人減至3萬人。 對萬志宏來說,這是他預感中,遲早要來的一天。 雖然在身邊家人和工友眼裡,武鋼是旱澇保收、人生無憂的保險箱,但萬志宏從23歲進入武鋼之初,就有一種強烈的不安感。在他剛進武鋼,效益最紅火的時候,他曾忍不住問工友,如果武鋼以後不行了,怎麼辦?得到的,是一片詫異的嘲笑。 但此後的25年裡,這份內心的不安成為萬志宏命運的魔咒,驅動着他不惜與家人決裂,兩進兩出,一直試圖逃離和掙脫武鋼對他的人生捆縛

萬志宏家未被拆遷前 在萬志宏少年時期,武鋼卻是他和父母弟妹全家人夢寐以求的嚮往。 萬志宏和父母弟妹原居於武漢市武昌縣第九區(青山行政區前身)余家土庫鄉,是當地的一戶普通農戶。從萬志宏老家的山村,走到繁華的漢口,要走整整一天。 少年萬志宏對武鋼最深的印象是:工資收入高,還有夏天隨便吃的冰棒,隨便喝的汽水。 作為1949年以來工業體系最基礎也是最重要的一環,武鋼和當時大多數的國營鋼鐵廠一樣,已經在短短數十 年,將武漢東郊“沿江上下,此山獨青”的遠僻青山,變成了一座功能齊全的現代城市,這裡不光有以“武鋼”命名的學校、醫院、派出所、電影院……還有自主生 產的冰棒和汽水品牌,成為人們對這個產城一體的封閉小型社會的集體記憶。

武鋼開建前青山區地貌 如今武鋼氧氣廠所在的位置當時還是一座郊區荒山,少年萬志宏曾爬上這座山,望着山下林立的煙囪,憧憬着自己有一天也能進入武鋼。 少年萬志宏曾以為這是一個遙不可及的願望。彼時,與他家相隔近10公里的武鋼大多數員工是來自全國各地尤其是遼寧鞍鋼的技術援建者,本鄉本土的村里少有人能與武鋼有直接關聯。

上個世紀70年代,武鋼曾在村里招人,每戶名額一個,萬志宏的一位本家叔叔成為幸運兒。而萬志宏的父親萬咸超則在1962年初中畢業後,響應國家號召,返鄉務農,他教育萬志宏三兄妹“要好好讀書,不然就是和我一樣臉朝黃土背朝天的命。”

萬志宏家被拆遷時 但1985年,萬家迎來了命運轉變。已經投產27年的武鋼從周邊農村徵地,萬家的部分土地在征之列,萬志宏的母親蔡勝榮隨後脫產進入武鋼,成為一名清潔工人,每月工資70多元。1988年,武鋼再次增產擴建,萬家的土地和房子盡數被劃入工廠範圍,全家在戶口頁上都變成了“城鎮戶口”。

失去土地後,萬咸超和剛剛初中畢業的子女萬勁松、萬秀麗都進入武鋼實業公司,在這個1979年成立的鋼鐵服務配套企業里,三人的職位分別是司機、鉗工學徒和包裝工。 到2012年,這個用於安置職工家屬的配套企業,就擁有正式員工2萬餘人。 當時,學習最好的萬志宏正在念高中,他面臨兩個人生選擇:通過高考進入大學殿堂,或者考取武鋼職業技術學校,進入武鋼。 武鋼職業技工學校始建於1973年,為武鋼定向培養技術工人,尤其是軋鋼技術工人。 在後來的回憶中,萬志宏覺得“如果當時沒有其它選擇,我肯定就鉚勁考大學了。”但最終,他選擇了武鋼職業技術學校,並於1990年畢業後進入了曾經嚮往的武鋼,成為第二熱軋廠的一名軋鋼工。 每月工資一百多元,和初中畢業後當了三年學徒的弟弟萬勁松差別不大。

少年時期的萬志宏和萬勁松 唯一的不同是,萬志宏的身份是“全民”、萬勁松則是“大集體”。前者屬於全民所有制的央企武鋼核心企業,是共和國真正的工人階級,後者則是武鋼下屬的集體所有制企業員工。 上世紀90年代後期的國企改革後,他們都成為法律意義上的合同工。但事實上,整個青山,所有人依然沿襲着紅色年代以來的身份稱謂:“大集體”還是“全民”,因為直到如今,兩者之間,身份待遇依然涇渭分明,近幾年工廠效益下滑,還曾爆發過同工不同酬的敏感事件。

萬志宏曾經工作使用的操作台 進入武鋼後,萬志宏和絕大多數的工友一樣,三班倒,每天工作8小時,唯一相處的對象是一台按鍵簡潔的機器,並通過這台機器將鋼材軋成各種尺寸。 如果有鋼材移位了,就衝上去踢一腳,免得軋出的鋼鐵尺寸出現誤差。萬志宏曾親眼看見一個工友去踢鋼材的時候,腳下一滑,雙腿就被帶進了隆隆作響的軋鋼機,一眨眼,雙腿就沒了,“正常得很。”

白玉山街道的武鋼菜場 直到這時,萬志宏才發現,武鋼這個他曾經仰視着,難以抵達的世界,是一個更加封閉的體系。 工作之外,武鋼提供一切,以“街坊”為區分的街區里全是工友;所有人都乘坐班車上下班;公園、 戲院、體育場冠以武鋼的定語,拔地而起;教育系統從小學到大學為子弟們提供全套服務,學習的知識與武鋼內部複雜的流水線一一對應;工廠里發放的零食水果在 每個武鋼人家裡堆成了雜貨鋪……效益好的廠里,福利好得需要瞎編名目發錢。

青山區一家叫鐵飯碗的餐館廣告是:人是鐵飯是鋼 如果不出意外,這將是萬志宏一輩子的生活,也是萬家曾夢寐以求的生活。 在萬志宏的父親萬咸超看來,工廠工作雖然辛苦,但相比種田,工人的生活還是既收入高、又輕閒。正是在進入武鋼後,初中畢業再也沒有動過筆桿子的萬咸超,開始有閒暇寫日記、買日本相機,用整整三大本相冊記錄下那兩年的熱鬧生活。 但整天只能對着流水線上的鋼鐵發呆的萬志宏卻覺得無聊。他開始寫詩,把作品寄往全國各地,並動了離開武鋼的心思。他對同窗好友夸下豪言壯語“我一定會離開武鋼的。”結果被譏諷,“等你退休了自然就離開了。”

在家人和工友的眼裡,捧着全民製鐵飯碗的萬志宏竟然想離開武鋼,等於是瘋了。 過去的半個世紀裡,不僅萬家,所有的青山人都依附着武鋼生活,整個青山區的麻將桌上流行着一句話“家有武鋼,心裡不慌”。 上上個世紀,法國建築師柯布西耶曾夢想過一種完美的光輝之城:基於大規模機械生產而對城市進行布局的功能機器,萬志宏一家居住的白玉山街道及其所屬的武漢青山區恰是這樣。

從行政規劃圖上,能清楚地看到,整個青山區如同一把倒轉的手槍,臨江靠湖,獨立成城。 在這把“手槍”里,武鋼本部廠區占地面積達21.17平方公里,從北向南直切而下,西邊是行政和商業中心紅鋼城,白玉山街道和武東街道則如兩個小小的部件,鑲嵌在武鋼這個功能機器的東部邊緣。

露天KTV 萬志宏一家從1987年土地被徵用後,就搬到了為武鋼而建的白玉山。 如今,隨着武鋼的效益下滑,年輕人的大批出走,下轄4萬多居民的白玉山,已經不再是上世紀八九十年代那個富庶繁榮的武鋼第二職工生活區。 即使在夜晚進入白玉山,也能毫不費力地發現這裡的破敗:整條街區幾乎沒有路燈,老人們摸黑在街心花園裡跳廣場舞、孩子們摸黑打鬧,為數不多的幾個光源,來自零星散布的露天KTV,花費2.5元放嗓一歌是這裡的中老年男女們奢侈的娛樂。 萬志宏一家對這裡所發生的一切變化歷歷在目。

萬志宏下海當導遊 上世紀90年代初,下海潮蔓延,萬志宏也看到了更多的人生可能。1992年,用2個月時間拿到導遊證後,他瞞着家人辦了停薪留職,正式下海。 事後,萬勁松評價萬志宏的做法是“出去搞了幾年旅遊,把工作也弄沒了。”萬咸超更是氣瘋,“你知道,全民是啥?找關係都換不到的身份,他吊兒郎當,吃不得苦,就知道七搞八搞。”

就在萬志宏停薪留職後的1994年和1998年,萬咸超和蔡勝榮分別從武鋼退休,過上了“拿着退休工資打牌、逛公園”的退休生活,一晃20年,兩人如今每月退休工資加起來有3千多元。

萬秀麗結婚時的陪嫁是豪華的八鋪八蓋 也是在萬志宏下海去做導遊期間的1996年5·1勞動節,萬志宏的妹妹萬秀麗結婚了。和這裡的大多數姑娘一樣,對象也是武鋼的,一個在交運部門跑火車的全民工。火車就在武鋼本部廠區裡面送鋼鐵、材料和礦石。

武鋼本部廠區的火車 蔡勝榮說,當時連漢口的姑娘都想嫁到青山。但這句話沒有在她的兩個兒子身上應驗,萬志宏說自己當時是“誰也看不上”,萬勁松則是“廠里女的都沒幾個,哪兒去找。” 2000年,開了一段時間導遊公司的萬志宏突然回到了武鋼。他的解釋是,出去以後發現“導遊也是吃口年輕飯,不是他想要的人生發展方向。” 但萬咸超說,“他在外面虧了錢,還虧得挺多,只能灰溜溜回來。”

從萬志宏家望出去,是密密麻麻的工廠 結束停薪留職回到武鋼的萬志宏失去了熱軋廠的原工作崗位,被安排到武鋼下屬的興達公司做保安。 1992年,武鋼實施主輔分流、企業改制,號稱7萬人將走向市場,不吃鋼鐵飯;興達公司正是為了安置被分流的員工而設。在青山民間的說法裡,這個公司主要是發配那些“不聽話的,領導不喜歡的員工。” 拿着只有1000出頭僅夠糊口的保安工資,萬志宏在這個崗位上呆了15年。直到2014年,工資才突破了2000。

退休的萬咸超喜歡上了研究彩票 萬咸超曾希望萬志宏去求他,因為他有一個總工程師朋友,可以讓兒子萬志宏回到熱軋廠那個優渥的崗位。但萬志宏沒有去求他,萬咸超也沒有伸出援手。對於萬志宏出走的不理解,讓父子倆隔膜日深。“我知道他內心看不起我的保守。”萬咸超說。

武鋼鼎盛時,生活穩定的一家經常團聚 就在萬志宏回到武鋼的第二年,2001年,時間跨度長達近十年,被萬志宏稱為“文字遊戲”的武鋼國企改制進入尾聲,萬勁松被買斷工齡,下崗回家了,同時被買斷工齡回家的還有萬家兄妹中的萬秀麗。失去大集體的武鋼工人身份,兩人均拿到2萬元的補償款和兩年的失業補助金。 這也是武鋼人記憶中第一次大規模裁員。 萬勁松估計,“當時實業公司起碼有三分之二的人被買斷工齡。”而在整個白玉山,被買斷工齡回家的武鋼工人也占了大半。

下崗後,在萬咸超的支持下,萬勁松買了一輛翻斗車拉建築材料,業務主要來自當時武鋼在建的新工廠。效益好的時候,每天毛利上千,頂武鋼一個月的工資,“等於還是吃武鋼飯。” 一年後,白玉山跟風開車的人越來越多,武鋼的業務也變少,生意就不好做了。到2005年,翻斗車報廢,萬勁鬆通過武鋼下屬的精誠勞務中介公司再次回到武鋼。 這次,他的身份是勞務派遣工,每月工資1600元,干的是全民正式工的活兒,但沒有合同,沒有保險,沒有福利,沒有休假,“就是個打工的,比開車穩定點。”

武鋼本部廠區沙盤圖 在萬勁松重新進入武鋼的2005年,正是武鋼所謂“第三次創業”時期。2004年底,武鋼的鋼鐵產能不到900萬噸,但通過2005年到2006年的三次兼併,年產能一舉升至3000萬噸,直逼行業老大寶鋼。 但兼併除了帶來規模,並沒有帶來效率,到2015年,武鋼的勞動生產率僅有同行先進企業的三分之一,每噸鋼的人工成本接近國內先進民營鋼鐵企業的三倍。 在萬勁松眼裡,這種現象就是,他一個人干着三個人的工作,讓三個全民正式工拿着比他高1倍的工資,在一旁耍。

萬志宏說,自己早就從這種無謂的消磨中看到了武鋼衰敗的一天。所以從回到武鋼的那一刻起,他就醞釀着怎麼找新的出路,“可以說,是為了離開而回去的。” 這一次,萬志宏依然獨自做了決定:學習法律。理由是:“我喜歡讀書,喜歡跟人交流,而且律師是一個越老越值錢,永遠不會退休和下崗的職業。” 但萬志宏只有全日制的大專文憑。此後,自考大學法律本科的函授文憑和律師資格證花了他15年,其中光司法考試就考了整整七年,“我並不聰明,唯一擅長的只是看到目標堅持到底而已。”

曾有《武漢晚報》報道過他的事跡,他至今沒有仔細讀過成稿,“看了會哭。” 在對這段漫長考學生涯的回憶中,萬志宏每次給出的細節都不一樣,包括工作、回家、讀書三點一線的簡單重複,把自己綁在椅子上強迫自己看書,疲倦的時候在家裡對着牆壁打乒乓球,炎夏六月每天坐6個小時的公交,去新東方學英語,只用一隻鹹鴨蛋和饅頭當午飯…… 但比考學的艱難更令人煎熬的是,孤獨。“家裡根本沒有人理解我,和父母在一起,基本是在罵我。”身邊也沒有朋友可以交流,受不了的時候,萬志宏就騎着自行車,一個人去鄰近的鄉間對着魚塘發呆,直到內心慢慢平靜,再回家重新翻開書。 2008年,因為受不了每次回家都是冷鍋冷灶,37歲的萬志宏通過相親結婚,未辦酒席,也沒有家人的祝福,妻子是白玉山附近的農民,“武鋼內部的人根本看不上我。”

風雪中的白玉山街道 對於萬志宏守着保安工作堅持考律師這件事,萬志宏的妻子和娘家人一樣不理解,“有那時間,去打份工多掙點錢多好。”時間日久,萬志宏放棄了說服他們,“都理解我了,說明我做的事情毫無意義。” 從2000年開始,他就經常做同一個夢,夢見自己總在趕火車,總是在臨上車時汽笛鳴響,火車開走了追也追不上。他找朋友解夢,朋友說,你的心很野,你在夢想着外面的世界。

就在萬志宏結婚的這一年,中國鋼鐵行業利潤率呈斷崖式下降,從2007年7.26%一度跌至0,極低的利潤使得一大批民營鋼鐵廠關停,卻加速了國營鋼鐵企業的新一輪併購擴張和行業洗牌,武鋼也在這一年裡達到累積產量2億噸。 結婚後,萬志宏的妻子同樣進入武鋼,成為一名臨時工。 對於偏安白玉山和青山一隅的大多數普通武鋼人來說,外面風雲變幻的行業動態跟他們沒有關係。 萬勁松在十年裡養成了四班三倒的固定作息,他很少關注外界的變化,直到2015年,因為女兒上初中,他才買了第一個智能手機,給家裡裝了網線。 對於曾因反抗同工不同酬,引起舉國關注的武鋼版“飛躍瘋人院”,萬勁松一無所知。而徐武飛躍的“瘋人院”,正是地處白玉山街道的武鋼第二職工醫院,離萬勁松居住的群力小區走路只需五分鐘。 群力小區,是2012年白玉山最新建成的拆遷還建小區,萬勁松因為拆遷補償在這個小區低價購得了一套住房,也獲得了他多年務工生涯內心最大的安定感。

萬勁松居住的還建小區 用萬咸超的話來說,“他(萬勁松)的經歷蠻簡單,就是在武鋼工作,下崗,又回去了,一句話就說完了。” 但這份簡單的經歷,在2015年底,因為一個解聘電話而畫上了句號。 萬勁松又一次下崗了。

萬志宏每天都去青山派出所等業務 而萬志宏,經歷了漫長的15年考學後,終於在他準備最後再考一次的2014年考過了司法考試,並在2015年3月拿到了律師資格證。 拿證後,在還沒有找到實習律所的情況下,他就迫不及待向武鋼遞交了辭職信。9個月後,他被武鋼的官方微信“幸福武鋼”樹為轉型創業典型。 在萬志宏還未從武鋼辭職的時候,有段時間風傳,武鋼將消除不同等級員工間的待遇差別,好多“B類工”、“C類工”歡呼雀躍,萬志宏覺得“簡直笑話,怎麼可能,但結果真的一樣了,都回家了。”

拘留所門前等業務的萬志宏 萬志宏慶幸自己走在了武鋼裁員的前面,“如果我磨蹭到裁員這一天,心境肯定不一樣,考不考得上就另說了。” 年近50的他一年律師實習期還沒滿,每天乘坐40分鐘的公交車,從白玉山去青山拘留所外面拉客戶,碰到“看起來像管事的家屬”從所里出來,就走上去,“我是律師,有什麼可以幫你的嗎?” 和他一起在拘留所門外競爭的,都是20歲出頭的小伙子。 有面熟的人,他還走上去打招呼,熱情地問候“又來了啊?”人家氣洶洶地啐問:“你想幹嘛!”尷尬了一下,萬志宏閃到一邊,無所謂地聳聳肩,等着下一個人走出來。 從武鋼這個封閉的環境裡走出來,萬志宏其實並不擅長找關係、拉資源;和任何一個剛剛起步的普通 實習律師一樣,業務並不穩定,生活依舊艱難;但萬志宏說,關於這一點,他想得很清楚,心態也放得很低,他相信隨着時間的推移,一切會改變。重要的是,他終 於走出了武鋼,有了自己可以主宰的命運。 有身邊的工友向他請教轉型經驗,他毫不留情地回一句,“晚了!” 他猜,很多以前拒絕和他相親的姑娘,如今應該和他的父母家人一樣,開始後悔了。

萬咸超夫婦退休後居住在這個家庭的第一套還建房裡 但其實整個萬家,除了父親萬咸超,其他人對他的近況一無所知,他妹妹萬秀麗是通過光谷客才知道,萬志宏已經辭職將近一年了。

被裁員後,萬勁松依然穿着精誠公司的制服 萬勁松同樣不知道哥哥考上律師辭職的事,他正在找律師想打官司。從2005年通過武鋼下屬的勞務中介精誠公司重新進入武鋼開始,長達9年時間,萬勁松都沒有社保,甚至連勞務合同都沒見過。 直到2014年,萬勁松的勞務關係被轉入另一家勞務中介公司,才終於有了700元的社保。 在這家公司,萬勁松的合同期是2年,到2016年4月1日。這一紙來之不易的勞務合同給了他信心,在2015年流言最盛的時候,他也沒有作任何其它打算,“就這麼幾個月,總會熬過去吧。”但2015年最後一天,接到一個毫無徵兆的電話後他就被要求上交工牌,工作結束了。

從紅鋼城通往白玉山街道的21號公路兩旁布滿了武鋼的煙囪 一群工友正抱團準備和勞務公司打官司,但萬勁松對此並不報希望,“現在的武鋼,打贏了官司也拿不到錢。”他每個月要為自己和妻子繳納1600元的社保,為今之計,是急需找到一份工作。 他在街道辦做了失業登記。不久前,接到街道辦通知,光谷有一家企業招聘保安,問他是否願意。萬勁松猶豫之後,拒絕了,“離家太遠了”,他還是想找一份家附近的工作,哪怕再回武鋼做臨時工。

白玉山街道還在建設更多的還建小區和公租房 在孤獨考學的15年裡,雖然和父母居住的小區只有幾步路之隔,但萬志宏春節從未回去過。2016年春節,他回家看望了生病的母親蔡勝華,但和無法理解他的父親萬咸超依然無話可說。 過完年,萬志宏打算賣掉自己的一套住房,為妻子也籌備創業。結婚8年,受限於經濟的窘迫,兩人至今沒有孩子。這套當年拆遷補償時歸於萬志宏名下的安置房,是他唯一的“富餘財產”,但讓他遺憾的是,幾年前,這套80平的住房還能賣到30萬,如今只值20多萬了,還不知道能不能賣出去。 被武鋼工廠包圍的白玉山,被一些青山人稱為“武鋼的貧民窟”,幾乎沒有人願意來這裡買房安家。唯一的希望是,五公里以外正在新建80萬噸乙烯化工園區,一批新的失地農民將再次被安置到白玉山。

近期圖文:

文革始終是懸在頭上的達摩克利斯之劍

專制君王的知識分子政策四部曲

辛亥革命後的權力之爭寓含着路線之爭

一位革命過來人對革命的記載和思考

抓住50年時機反思文革?確實是兩難

介紹一本紀念方勵之的新書

比較公有化和私有化利弊,從常識出發

現實主義培養同情,理想主義助長仇恨

|