我这一代人曾经历过的一段人生,恰恰好似欧洲七个世纪之前那段历史的东方版。用官方总结的话来说:中国陷入“三信危机”。然而,最终坏事变成了好事,“三信危机”催生了国人的觉醒,才有了上个世纪八十年代的思想解放、改革开放,绝处逢生

从西方名著《十日谈》说到中国的“三信危机”

《伐林追问》第55期,2020年2月5日首播

◆高伐林

我相信,新冠病毒肺炎流传以来,各位听众观众在网上检索有关资料时,一定知道了文学史上有一部著名作品《十日谈》,也一定得知整个欧洲谈虎色变的黑死病。《十日谈》与黑死病,这两者之间有联系。

没错,《十日谈》确实与黑死病有关。《十日谈》的作者,是14世纪佛罗伦萨公国的作家乔万尼·薄伽丘——早年长住那不勒斯,后半生的岁月,住在佛罗伦萨。他才华洋溢,是一位多产作家,写过传奇、叙事诗、史诗、短篇故事集等。传世的作品有《似真似幻的爱情》、《十日谈》、《爱的摧残》、《爱情十三问》、《大鸦》等。在世界文学史上,他的名字与写出《神曲》的但丁、学者和诗人彼得拉克,并列而被称为意大利“文坛三杰”。

薄伽丘

他最出色的作品,就是《十日谈》。薄伽丘在《十日谈》一开篇,就描写了发生在佛罗伦萨的可怕瘟疫:

每天,甚至每小时,都有一大批一大批的尸体运到全市各个教堂去,教堂的坟地再也容纳不下了,尤其是有些人家,按照习俗,要求葬在祖坟里面,拥挤情形更加严重。等坟地全葬满了,只好在周围掘出又长又阔的深坑,把后来的尸体几百个几百个葬下去。就像堆积在船舱里的货物一样,这些尸体,层层叠叠地放在坑里,只盖着一层薄薄的泥土,直到整个坑都装满了,再用土封起来。

此时的佛罗伦萨,俨然是不折不扣的人间地狱。导致这一切的元凶,便是黑死病——这是小名,学名是:鼠疫。

《十日谈》中译本繁多,这是其中一种。

《十日谈》与黑死病的关系就是这样:1348年佛罗伦萨丧钟乱鸣,死了十多万人,第二年薄伽丘写下了《十日谈》,这部作品,讲的是黑死病流行期间,七位女性和三位男性,十名青年男女躲到佛罗伦萨郊区山上的别墅“隔离”避疫,在赏心悦目的园林里住了下来,闲得发慌,除了唱歌弹琴跳舞之外,大家决定每人每天讲一个故事来渡过酷热的日子,十天讲了一百则故事,这些故事的主人公,既有王公贵族,骑士僧侣,也有贩夫走卒,市井平民,情节多姿多彩,故事来源广泛,有的是取材于历史事件,有的来自意大利古罗马时期的《金驴记》、法国中世纪的寓言、东方包括阿拉伯、印度和中国的民间故事,像《一千零一夜》、《马可波罗游记》,还有宫廷传闻、街谈巷议,总之兼容并蓄,熔铸古典文学和民间文学的特点于一炉。

1916年根据《十日谈》所作的绘画。

这些故事除了描写现实生活、颂扬坚贞爱情、称赞商人才干,就是嬉笑怒骂地揭露讽刺帝王、贵族、教会的黑暗面。在《十日谈》中,罗马教会教士简直成了恶魔的代名词,贪财好色,无恶不作。也因此《十日谈》完成后薄伽丘备受教会势力咒骂攻击,使他一度想烧毁他的著作,幸而好友兼诗人的彼得拉克劝阻,《十日谈》这部杰作得以保存下来。《十日谈》的写实主义文学风格,对后来西方文学发展影响甚大,开启欧洲短篇小说的艺术形式之先河。十九世纪意大利文艺理论家桑克蒂斯将《十日谈》和但丁的《神曲》相提并论,称之为《人曲》。后来英国乔叟的《坎特伯雷故事集》、法国玛格丽特·那瓦尔的《七日谈》都是摹仿《十日谈》的作品。

1375年,薄伽丘在贫困交迫中辞世。曾被他揭露的教会并没有放过他,甚至派人挖掘他的坟墓并砸毁墓碑来泄愤。

《十日谈》的一百个故事,也就是一百篇短篇小说,内容上基本上没涉及黑死病。我们今天可以说,薄伽丘只是借黑死病搭了天幕布景,给十个青年讲故事创造了契机做引线。

我这里倒过来,借《十日谈》做个引线,其实要介绍的,是黑死病。

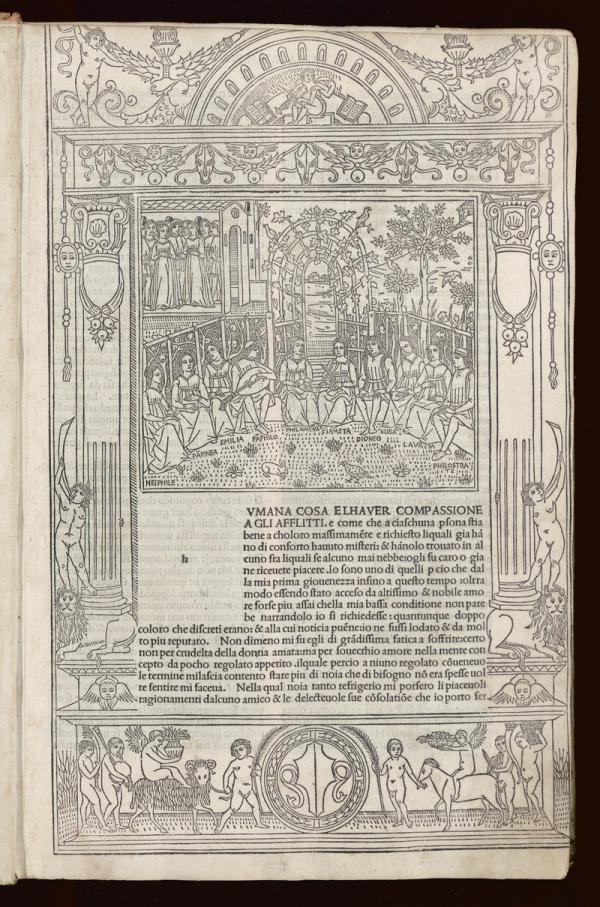

1487年关于《十日谈》的绘画。

西方世界这场可怕的瘟疫,源自于东罗马帝国边上、黑海北岸的城市加法(也有人译成卡法)。14世纪40年代,加法城是克里米亚地区享誉盛名的贸易中心,为意大利商人控制,城里居民也是各族杂居。公元1345年,一次偶然的事件,让城内的穆斯林居民和意大利商人大打出手。穆斯林居民们眼见敌不过,就向附近的蒙古大军求救。当时,金帐汗国的蒙古大军,正对欧洲虎视眈眈,见此机会怎可错过?立马把加法城围了个水泄不通。

这个时候,蒙古领袖成吉思汗已经死了一个多世纪,他的后裔主掌四个汗国。其中由成吉思汗的孙子、他大儿子术赤的次子拔都创立的金帐汗国,又称钦察汗国,位于今天哈萨克咸海和里海北部,占有东欧和中欧地区。1242年,拔都在萨莱(今伏尔加河下游)定都,正式建国。历史学家研究,这个国家,是以拔都家族为核心的游牧部落联盟,两百多年后,莫斯科大公国兴起,摆脱了蒙古人的统治,把这些汗国都征服了收归己有。

14世纪欧亚交界处地图。

在我们说的14世纪40年代,是金帐汗国成立一百年左右,还在中期,还比较强盛。没想到,曾经横扫欧亚大陆的蒙古铁骑在加法城墙之下竟一筹莫展,在意大利商人与东罗马守军的守护下,加法城固若金汤,难以攻克。攻城行动,时断时续没有进展。

转眼就过了两年。1347年,加法的守军某天突然发现蒙古军队的攻势停止了,似乎在蒙古军队里出了不小的麻烦。他们没猜错,围城的蒙古军队感染了一种怪病,首先会持续高烧,流鼻血,紧接着在耳后、腋下、大腿内侧等处会出现奇怪肿块,并且伴随着严重的皮下出血,出血部位的皮肤肿胀成紫黑色。这种病不仅传染性强,而且死亡率近乎百分之百,发病了就活不成,几乎没有活过三天的。

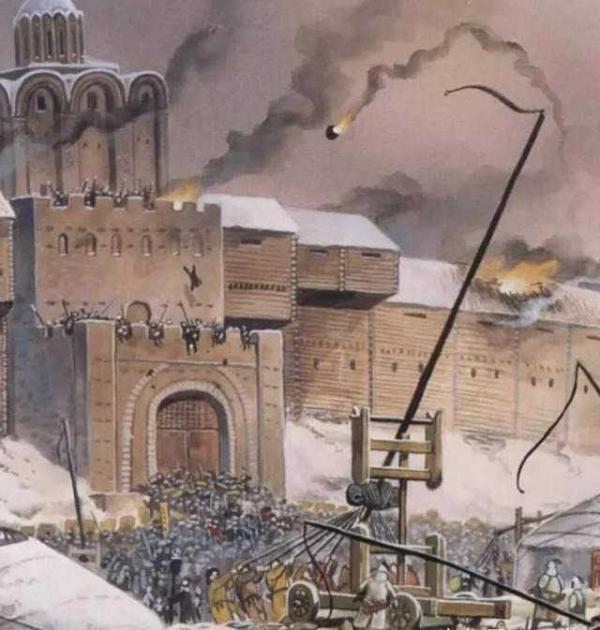

据古籍记载,蒙古汗国也学会了用投石机攻城掠地。

加法的守军当然并不知道蒙古军队出了什么事。但是突然有一天,他们目瞪口呆地看着一具具黑黢黢的尸体,呼啸着从城外飞来,在头顶上飞越而过,然后在城里街道上摔得黑水四溅。原来,眼见加法城久攻不下,蒙古大军便“创造性”地发展出新型武器——尸体!那些病死的士兵,被装进巨型的投石机之中,抛射进加法城。由此掀起了人类历史中第一次细菌战。每天,都有无数尸体,从城外飞进城内。浓烈的尸臭弥漫在加法全城。守城当局根本不知道有效处理的办法,只得任其腐烂,污染城内的空气、水源。那种恐怖的疾病很快就传遍官兵和居民,死亡降临在加法城。许多人头疼、寒战、皮下出血,呼吸衰竭,一命呜呼。城内人人自危,即使是城里医术最高超的医生,对它也束手无策。坚持了两年的加法守军的终于崩溃了,被吓疯了的守军不顾一切地夺船而逃,给蒙古人留下了一座被恐怖瘟疫毁灭的死城。意大利商人赶快逃出死亡之地,回到祖国,但也把死亡带回了祖国和故乡。病菌几乎是一夜之间,从西西里群岛开始,散播到意大利各地,其中就包括佛罗伦萨,让薄伽丘看到了骇人听闻的惨状,写下了《十日谈》。

1348年佛罗伦萨的瘟疫绘图。

14世纪的这次黑死病,被称为“欧洲第二次瘟疫”。因为八百年前的6世纪,拜占庭帝国内就曾经爆发过严重瘟疫,被称为查士丁尼大瘟疫,当时人们上街时脖子上都得挂个牌子写上自己的姓名,因为在大街上走着走着可能突然就死了,脖子上有名牌,收尸比较方便。

这第二次比第一次更凶险,拜占庭、热那亚、威尼斯等地相继爆发疫情,人在得病以后症状相同,结局也相同,发病极快,有的人甚至早上发病中午就死了。死者因皮下出血变成紫黑色,所以后世的欧洲人在回忆这场浩劫时,叫它“黑死病”。

英国虽然与欧洲大陆隔着海洋,但是只要有人来往,病菌就可以飘洋过海。黑死病第一次袭击英国就在加法守军弃城而逃的第二年,1348年,伦敦地区3个月内人口就减少十分之一,最后死亡六七万人以上。居民能逃的赶快逃,仅仅一个星期,伦敦城有20000余所房屋被遗弃。英国社会逐步衰竭,此后黑死病延续了大约300多年,英国近1/3的人口死于鼠疫。

各地政府倒也不是束手待毙。黑死病出现后,热那亚政府紧急调动武装力量全面封锁领海,任何试图强行靠岸的外来船只一律开炮轰沉。威尼斯共和国也下令,所有外来船只必须在岸边隔离40天以观察疫情。在热那亚也被疫情攻陷后,意大利各地紧急封锁国境,禁止热那亚人入境,但都无济于事。史载,有个热那亚商人去意大利北部的一座名叫皮亚琴察的城市串亲戚,因为封锁禁令,那个城市拒绝他入城,当天下着大雨,那个商人就一直站在城门外冒着大雨苦苦哀求,天黑以后,那个商人的亲戚终于忍不住了,偷偷设法打开城门带他回家过夜,几天以后,皮亚琴察城里就没有活人了。

1349年比利时图尔奈市民埋葬黑死病的丧生者。

没人知道这病如何传播,更没人知道该如何医治,乞丐病死在大街上,贵族病死在城堡里,死亡面前一视同仁,整个欧洲陷入了巨大的恐惧之中。最开始欧洲一些医生自以为知道这种瘟疫的传播途径,他们说,是因为空气里充斥腐败物质,人吸入这种臭气以后就会病倒,很多欧洲医生制作了乌鸦一样的面具,在鸟嘴的位置塞进各种香料,戴在脸上防止自己吸入腐败的臭气。但是这种面具挡不住病菌,医生在瘟疫面前就像普通人一样毫无还手之力。

又有一些人站出来说,人之所以会得这种病,是因为人类的罪孽激怒了上帝,所以降下瘟疫以示惩罚,要想避免感染,就应该向神父忏悔自己的罪行,虔诚地祈祷请求上帝的原谅,但是这依然没用,人们仍在死去。人们又觉得一定是自己忏悔的诚意不够,不少人一边侮辱自己一边抡起鞭子把自己抽得皮开肉绽,以示真心实意地向上帝谢罪。有些人在活动中真把自己活活打死。但是这也没用,人们依然在不停地死去,不仅如此,神父也并没比普通人更能抵御疾病。人们失望透顶,愤怒地寻找发泄对象,不知最初是谁煽动:一切都是犹太人搞的鬼!犹太人害死了耶稣,必须要清算犹太人以平息主的愤怒。于是基督徒们把一群群犹太人推入火堆活活烧死,如果有犹太人逃出来,围在四周的基督徒就一哄而上,用棍棒把浑身着火的犹太人打得脑浆迸裂或者乱刀捅死。最后甚至有人认为这种疾病是靠视线传染的——你有病,你可别看我,你盯着我看,就传给我了!好多病人发病以后,他的亲人会把他的房间用木板封死,任其活活饿死渴死在屋里。父母抛弃孩子,丈夫抛弃妻子,人们彻底绝望了,人们纷纷传言:这就是世界末日!

神父与《圣经》都挡不住黑死病。

如今在大家心目里,欧洲是个文明开化的地方。但是事实上,中世纪的欧洲完全没有公共卫生和个人卫生的概念,那个时代的欧洲没有下水道(古罗马的下水道也已荒废),也没有普及公共厕所,那么出现什么情况,您就大胆想象吧。我只说几个细节:有的国家明文规定,任何人从窗户向街上倾倒粪便以前,要大声警告过往行人三次,以免造成不必要的冲突;法国巴黎曾把城里收集起来的粪便堆到城墙外边去,越堆越多,最后墙外的屎几乎要漫过城墙去了!怎样防止敌人踩着屎翻过城墙?巴黎人慎重其事地讨论决定:……加高城墙。

个人卫生更是无从谈起,中世纪的欧洲人有一种奇葩观点,认定人在洗澡的时候毛孔会张开,空气里的有毒物质会趁机进入人的身体让人生病。教会统治下的信徒更坚信,自己受洗,也就是请耶稣给我洗就身心清洁了,除此之外不用再做任何洗浴。欧洲人对洗澡深恶痛绝,认为洗澡的人既不卫生又不虔诚。法国国王亨利四世憎恶洗澡,他周围的人说他整个人闻起来就像一块腐肉,他的第二任妻子初次见他竟然被他身上恶臭熏得晕倒。亨利四世生活在16世纪,当时欧洲人的卫生状况比起黑死病流行的14世纪已经过了两百年,已经有了若干改善了,竟然还如此,那么您再想象您处在中世纪欧洲,从到到晚闻到什么气味吧!我以前读历史时总是纳闷:怎么在国际贸易中香料有那么大的比重、受到那么大的重视?了解了当时欧洲公共卫生和个人卫生如此不堪的情况,就恍然大悟了!

《十日谈》1492年威尼斯版本的插画。

中世纪的教会是相当强的组织力量和资源的,在信仰支撑下的教士们,面对大规模死亡和恐怖,处理尸体、建立公墓,起了一定作用。但面对着来势汹汹的黑死病,教会的努力显得杯水车薪。反而让教会的组织制度弊端显露无疑。面对着绝望的、残酷的死亡,上帝并没有有效地帮助陷于困境绝境的人。占据着人们心灵的宗教,开始裂开了一道缝。痛定思痛,人们动摇了对上帝的信仰,人性之光从裂缝中照射进来,催生了漫长又伟大的文艺复兴,人们开始从中世纪的束缚中觉醒……

这让我想起我这一代人曾经历过的一段人生,好像上述过程在七个世纪之后的再版:文革浩劫中的政治黑暗、社会混乱、经济匮乏、文化萧条,尤其是最高领导人年老昏聩、朝令夕改,致使各个阶层的民众都一片茫然,看不到希望的曙光。用官方在文革结束之后的八十年代初总结的话来说:中国普遍陷入“三信危机”,就是:

对马克思主义的信仰危机;

对党和政府的信任危机;

对中国光明前景的信心危机。

然而,最终坏事变成了好事,“三信危机”催生了国人的觉醒,才有了上个世纪八十年代的思想解放、改革开放,让中国人看到了新的出路、新的生机——这就是所谓“绝处逢生”!

这一次在新冠疫情冲击之下,四面八方纷至沓来各种坏消息,不仅是接二连三的染病凶讯和去世噩耗,更大量出现匪夷所思的怪事像瞒呀骗呀甩锅呀,等等。从民众在网上和社交媒体上发帖看,至少在疫情影响深重地区,也陷入“三信危机”:

对习近平什么什么思想(抱歉那么长一串,背不下来)的信仰危机;

对习近平“亲自指挥”的执政队伍操守和能力的信任危机;

对习近平描画的中国梦的信心危机。

大概当局也感觉到了民众中蔓延的、伴随新冠肺炎而来的精神层面的“三信危机”?才分外手足无措,分外举止失当,导致与民众矛盾激化的社会现实的管治危机。

不过,有了七个世纪前和四十年前的两次前车之鉴,倒唤起了我的期望:或许“三信危机”,正孕育了社会和人心的出路与生机?

让我们冷静观察。

近期文章:

世界上没有任何人是不受瘟疫侵袭的

乱世中抗击瘟疫竟然赢了,盛世下抗击瘟疫竟然惨败

推荐三部中国作家描写瘟疫的优秀长篇小说

习近平为何要学毛泽东坚决不下罪己诏

中共保密造成的民族灾难,比泄密大千百倍

中共的公信力是怎样磨损到最终折腾精光的?

宣称人民公社制度适用20年的华国锋,陵园大得不像话

华国锋搞“洋跃进”?欲加之罪,何患无辞

一个社会的深刻转型,未必需要强势政治领袖

华国锋让军权落到邓小平手里,不是失策是没辙

|