非共党派的历史,也是他们互害互斗、自残自虐,走向毁灭的历史。毛泽东整肃知识分子的策略,是挑动知识分子整知识分子。先利用左翼整右翼;再利用极左翼整左翼;甚至可能最后利用右翼倒过来整极左翼……如此循环不已。被整者们很少能在当时看穿权谋

反对蒋介石的英雄们,为什么在中共治下自残自虐、自掘坟墓

《伐林追问》第124期,2020年7月22日首播

◆高伐林

冰心应该算中国很有知名度的文化人、作家,尽管她在中共建政之后基本上就没有写什么作品。中国八个所谓“民主党派”中有个中国民主促进会,简称民进,成员以中小学教师和文化出版界人士为主;冰心在民进中央当宣传部长。副部长是谁呢,是中国著名诗人北岛的父亲赵济年。

北岛写过一篇文章《父亲》,回忆:冰心挂名当宣传部长,凡事不闻不问,父亲身为副部长,定期向她汇报工作。这本是官僚程序,而父亲却另有使命,那就是把谢的谈话内容记下来交给组织。父亲每隔两三周登门拜访冰心,电话先约好,饮茶清谈,回家后写成报告。

宣传部门的部长受到副部长暗里监视,定期呈递报告,这就是五十年代所谓民主党派高层的生存环境。这个时候,你才会体会到罗斯福总统所说的“免于恐惧的自由”多么重要!

赵济年监视冰心有没有成果?不知道。但根据北岛转述,冰心对赵济年说:“我们这些人,一赶上风吹草动,就像蜗牛那样,先把触角伸出来。”

人人都监视,人人都被监视。大家都睁大一双警察的眼睛。当我还是一个小学生、中学生的时候,我双双担任医务工作者的父母,对我叮嘱最多的就是“病从口入,祸从口出”,千万不要乱说话。说错了话,你是个孩子,但人家要追查大人。

北岛只知道副部长赵济年监视部长冰心,那么反过来,冰心是否监视赵济年,或者监视别的什么人?北岛就不知道了。但我想,这不是不可能的事。我们从章诒和的文章中,从英若诚的英文回忆录中,得知许多文化名人,像冯亦代、黄苗子和英若诚自己,都领受了这样的任务,干过类似的勾当。

1993年,冯亦代(中)与黄宗英(右二)等在三味书屋合影。

冯亦代1946年就加入中国民主同盟。1949年后担任过中国新闻总署国际新闻局秘书长、外文出版社出版部主任,他与民盟副主席、学者章伯钧等交往密切,但其实是政府派在他们身边的眼线。

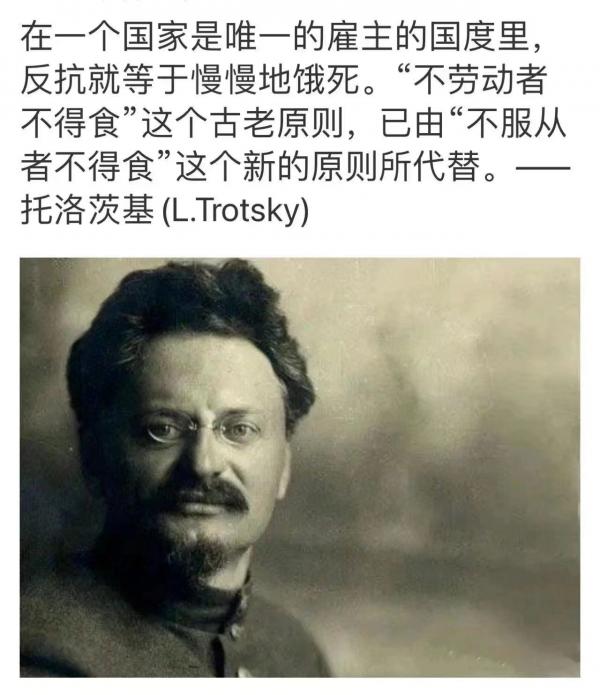

领受任务暗中监视、然后向党告密,这样的人或许数量有限。更多的民主人士,甚至可以说,绝大多数民主人士,是争先恐后投身大批判、大揭发。之所以如此,托洛茨基下面这一段话,说到了底、说到了根上:

加州州立大学洛杉矶分校的宋永毅教授,二十年来编辑中国政治运动史档案史料,仅主编《中国反右运动数据库》,就阅读了近千万字史料,写过多篇文章,他痛感中国知识精英的丑陋和耻辱,痛感中国民主人士人格的脆弱性。他们人格的扭曲主要是因为中共政治迫害的残酷,后人不应当在个人的层面多加苛求,站在安全的岸上的人,没有任何资格去嘲笑那些在水中陷入灭顶之灾者的逃生姿势。你若在水中又会如何?

但这些现象作为历史真相的一部分,是我们研究的对象。必须直面,更必须全面,那个时代的亲历者,不能回避自身的责任,将罪责全部甩锅给专制权力集团,只以受害者的身份,发出控诉的声音。北岛就做出了榜样,没有为尊者讳、为亲者讳。

宋永毅举的一个例子,是鲁迅遗孀许广平。当局给她安排了很多重要职务,她也是民进的中央秘书长,还当过两届民进中央副主席,此外还是政务院副秘书长、全国妇联副主席、中国文联副主席。

许广平誊写鲁迅日记。1943年11月摄于上海。

反右中,一九五七年八月四日周扬、夏衍等人在作协批判斗争冯雪峰,冯是鲁迅生前的至交,也是许广平的好友,他对周扬、夏衍等人诬陷他“反鲁迅”的指控并不认帐。但据目击者说:“这时,许广平忽然站起来,指着冯雪峰,大声斥责:‘冯雪峰,看你把鲁迅搞成什么样子了?骗子!你是一个大骗子!’这一棍劈头盖脑打下来,打得冯雪峰晕了,蒙了”。九月十四日,许广平又在全国妇代会上发言揭露“丁玲、陈企霞反党集团的活动”,在《人民日报》刊登的发言里,她指责鲁迅生前最亲密的学生之一、也是她的好友丁玲“活像一个武则天,有军师、有文臣武将、有打手,又有通讯员和联络员。这个集团的活动方式是十分卑鄙的,他们对党无情,不讲道义,不讲诚恳”。

中国现代文学史上的大师、巨匠们,如茅盾、巴金、老舍、曹禺等人,无一不是反右的积极参与者。他们对文艺界右派同行丁玲、吴祖光等人的批判文章连篇累牍,都表现出“痛打落水狗”的狠劲儿。

比中共还要积极反右的非共人士包括非共党派负责人——正像我上期说的,不想把八个党派说成是“民主党派”,我也不愿意说这些人士是“民主人士”,他们跟随中共专制走得太远,不管是被迫的还是自愿的,他们的言行背离了“民主”,我还是称他们为“非共人士”吧。我们可以举出一大堆的名字。从人大副委员长周建人、胡厥文、到政协副主席马叙伦、许德珩,中央政府各部委领导,如侨委主任何香凝、司法部长史良、邮电部长朱学范等;以及各非共党派的主要领导沈钧儒、陈叔通、胡愈之等。这些非共人士在反右中的讲话、指示和重要报刊文章,常常比中共各级首长还要疾言厉色、极左激烈。

1957年,被定为“中国头号大右派”的章伯钧接受批斗。

宋永毅教授指出,出现了不少“一百步笑五十步”的笑话。例如,章伯钧应当毫无疑问是中国第一号大右派了。但在反右刚开始时,他竟然还幻想自己可能不是中共要打击的对象。他在一九五七年六月十四日题名为《我在政治上犯了严重错误》的初步检查中说,他的错误是“为右派分子所利用”。这真令人啼笑皆非,在毛泽东眼里,恰恰是你章伯钧才是利用了所有人、包括右派们的主帅。章伯钧在第一次被批判时惊慌失措,因为他没想到自己在民盟中的好友史良,会把他的私房牢骚话都无情地揭发出来,还向周恩来告了密。

丁玲、陈企霞是当时文艺界最大的所谓“丁陈右派反党集团”的首脑。但直至他们被揪出之前,他们和艾青、罗烽等该集团首要分子,竟还在商量着怎样批判写了《现实主义——广阔的道路》的秦兆阳,以及写了《电影的锣鼓》的锺惦棐等人呢。

在中国大陆网上一度流传孙中山遗孀宋庆龄在反右期间上书毛泽东“表示十分忧虑”。说1957年宋庆龄又写信给中共中央:“党中央号召大鸣大放,怎么又收了?共产党不怕国民党八百万大军,不怕美帝国主义,怎么会担心人民推翻党的领导和人民政府?……批评人士大多是爱国、爱党的,一些民主党派人士为新中国的解放,作出了家庭、个人名利的牺牲,一些二三十岁的青年知识分子怎么可能一天就变成反党反社会主义分子?我很不理解这个运动,我想了两个多月,还是想不通”。

孙中山的遗孀宋庆龄。

这个上书是子虚乌有。不过宋永毅教授认为“这完全是宋氏亲友在文革后的谎言和贴金之作”,我倒觉得未必,其实就是人们要借名人之口来控诉中共倒行逆施。借本来就反共的人的口,不如借被中共抬到天上去的宋庆龄的口,更有力度。宋庆龄其实是当年反右调门最高者之一。1957年6月21日《人民日报》上,宋庆龄发表了文章,题为“否认共产党的领导,就是要使全国人民重陷于奴隶的地位”。7月13日,她又在《人民日报》另一篇文章中大批章伯钧,这篇文章还对民主的基本价值进行大批判:“少数人说,我们的国家是有限制的。我要问他们:哪一个国家没有限制呢?……人们说到民主,也只有两种:资产阶级民主,或是社会主义民主。第三条道路是没有的,正如同没有‘第三种势力’一样。政权不是握在资本家的手里,就是握在工人的手里。”

宋庆龄(前右二)与毛泽东和邓小平(前左一)在莫斯科。

1957年9月9日,宋庆龄作为中华全国民主妇女联合会名誉主席在中国妇女第三次全国代表大会上致辞。本来,这只是一次应景的演说,但是在她仅768字的致辞中,竟用了314个字来歌颂毛泽东领导的反右运动,号召全国妇女:“我们必须克服温情主义,彻底粉碎资产阶级右派!”在宋庆龄所有公开言行中,看不到她对反右一丝一毫的“不理解”。当然,很可能,这些大批判文稿不是她亲自写的,而是出自秘书们的手笔。但是从这些言行,我不能相信她上书毛泽东表示“忧虑”和“不理解”。

还有一个类似的传说:香港一家杂志2006年刊登“内部消息”称,1957年6月10日,人大副委员长李济深、沈钧儒、黄炎培、陈叔通,分别写信给中共中央政治局和毛泽东等领导人,“对反右斗争表示很不能理解”,这一报道也不可能是事实,这些人都是非共党派里出了名的左派。

右起:章伯钧、史良、左舜生、张澜、沈钧儒、罗隆基。都是著名“民主人士”。

中国民主建国会负责人黄炎培和中华全国工商联主任陈叔通,两人都是全国政协副主席,曾在6月5日深夜被毛泽东召见,面授近3小时机宜要他们发动批判章乃器和“章罗联盟”,他们受宠若惊、感激涕零,哪有“不理解”?黄炎培的第三个儿子、水利专家黄万里仅写了讽刺官僚主义的小散文,被打成右派。他竟和儿子断绝往来。1957年6月30日,清华大学几个学生电话采访黄炎培,他表示自己完全反对儿子的反社会主义言论,支持全校同学对黄万里的批判,还马上写信给统战部表态说:

我在六月十八日看到那天《北京日报》载黄万里写《花丛小语》,当时就认为这篇文字太荒谬了,是反社会主义的,将会造成很坏的影响。我立刻严正地告诉黄万里,必须坚决站稳在无产阶级的立场上,深刻地公开检讨自己的严重错误,并将这严重错误快快地彻底纠正,不许再犯。

1957年,黄炎培与毛泽东交谈。

今天我们可以理解黄炎培如此胆小,和儿子划清界限也事出无奈,主要是为了自保和保住大家庭里其他成员。但是我们同样不难断定,这样一个战战兢兢的黄炎培,决不会给毛泽东写信,“对反右斗争表示很不能理解”。

至于当时的民盟主席沈钧儒,一直被周恩来誉为“民主人士的左派旗帜”。5月17日反右还没正式开始,他便在《人民日报》上对新华社记者发表谈话,表示:“要批判章、罗等人的错误言论”——“章、罗”是指章伯钧和罗隆基。

在夺权时中共笼络了一大批所谓“民主人士”,身材矮小的沈钧儒(第一排右四)被周恩来称誉为“民主党派的左派旗帜”。

沈钧儒明知民盟内根本没有一个“章罗联盟”存在,却还在9月11日以民盟主席的名义在《人民日报》上发表公告称:“中国民主同盟在资产阶级右派向党、向人民、向社会主义的猖狂进攻中,起了特别恶劣的影响和作用。这是因为在一个时期内,由民盟两个副主席章伯钧、罗隆基所形成的‘章罗联盟’的右派反动路线——从政治路线到组织路线,曾经在盟内占了上风。……‘章罗联盟’事实上成为全国反党、反人民、反社会主义发号施令的最高司令部。”这等于是对自己党派的自残。被批判的对象罗隆基读了这份公告后义愤填膺,立刻写长信给沈钧儒反驳。他说:

您的公告对我来说,是万分严重的指控。“章罗联盟”这个名词的来源和事实根据是什么,我直到今天还不知道。经过三个月的反省后,我的良心告诉我,“章罗联盟”这个罪案对我来说,绝对没有事实根据,是个极大的冤枉。这个冤案的真象,今天不能明白,将来总会明白,我生前不能明白,死后总会明白。现在我愿向我公说明这样几点:第一,这两年来我在民主同盟的工作,在我这方面,都是经过公开正当手续的工作,我同章伯钧绝对没有什么勾结,更没有形成什么联盟。

罗隆基

但是,罗隆基在这封辨诬的信中,却用了大量篇幅对章伯钧却口诛笔伐:

章伯钧在交代中承认“章罗联盟”,这是章伯钧对我的诬罔构架,这是他乱拉伙伴,分担他在盟内外全盘严重罪过的阴谋。

然后罗隆基写了甲乙丙丁好几条,来证实章伯钧的险诈行为,例如他说,章伯钧企图诬陷自己为储安平关于“党天下”这个说法的主谋人和支持人,等等。

反右高潮过去不久,1958年3月16日,这批在中国大名鼎鼎的著名非共人士,在天安门广场召开了一个“各民主党派和无党派民主人士社会主义改造促进大会”,在会上通过了给毛的效忠书。李济深和沈钧儒还在《开会词》中作出了肉麻的保证:“我们决心把民主党派成员的千颗心,万颗心,联成一颗心,把这颗心献给党,献给人民,献给社会主义!……我们请党、请毛主席、请全国人民作我们的监誓人,随时考验我们的忠诚和决心!”

天安门广场不仅上演悲剧,也上演闹剧:1958年“民主党派”在此举行效忠大会。

自解放初期“思想改造”到反右再到文革,毛泽东和中共整肃知识分子的一贯策略,是挑动知识分子整知识分子。先利用左翼整右翼;然后再利用极左翼整左翼;甚至也可能最后利用右翼倒过来整极左翼……如此循环不已。可悲可叹的是:被整的右派们很少有人能在当时看穿毛泽东的权谋。即或有人能看穿,也身不由己,必须跟随潮流。绝大部分非共人士从一开始就陷入互斗互咬的混战中。后来成为民主人士的王若望也陷入过这样的悲剧。这里说他后来成为民主人士,是不带引号的,但他当时扮演过可悲的角色。1957年6月18日,上海外语学院法语教授徐仲年在《文汇报》上发表了一篇杂文,批评中共报喜不报忧、把广大爱国知识分子说成是“带坑臭”。

王若望(中)与刘宾雁(左)、方励之合影。

令人吃惊的是:发表过更多更尖锐的这一类杂文的王若望,竟然在《文汇报》上发表杂文《带坑臭——驳徐仲年》,开篇就声色俱厉地指责徐仲年“对共产党人咬牙切齿之情,溢于言表”。立功并不能赎罪,并没有能挽救王若望不久就被打成大右派的命运。这样的经历加上文革的经历,使他痛定思痛,大彻大悟。

非共人士中像王若望转而追求真正民主的,很遗憾,并不多。由於持续不断受到高压和洗脑,多数不仅放弃了自己过去持有的创造见解、专业素质和价值理念,而且不断自我矮化、自我贬斥、自我否定,直到人格扭曲。宋永毅介绍,中国物理界的天才束星北的改造历程便是一例。

中国物理学天才束星北(右)遭受迫害导致人格扭曲,为“自我改造”竟申请“长期洗刷茅房”。

束星北是诺贝尔奖获得者李政道的启蒙老师。1957年鸣放中,他作过在中国必须具备“法治精神”的著名演说,为此被打成右派。后来在长期的思想改造中,他不仅写了许多检讨和认罪书,痛批自己的“资本主义的自由民主思想”,在1965年2月4日,竟写出了自我改造的规划──《申请长期洗刷茅房》。

上海的大右派王造时也令人非常痛心,他曾是反蒋的“七君子”之一,但这样一个著名硬汉,从反右到文革,检查写了近百份之多。1960年9月他被“摘帽”以后,不但对中共感激涕零,还怀着“深入心腑”的“感恩心情”到处去做没被摘帽的右派朋友的思想工作。

上海《解放日报》刊登揭批王造时的报道。

我们上期说过:非共党派的历史,就是他们的普世价值被中共摧毁的历史(章立凡先生首先提出这一论断),这期我们要说,非共党派的历史,也是他们互害互斗、自残自虐,先后走向毁灭的历史。

最后,我还想再重申一下,我们这期节目中列举这么多告密、背叛、落井下石,其根本的祸根,是政治风暴的淫威、思想专制的高压,是这个根本不容人拥有思想自由、言論自由的政治体系;也要看到,非共党派和非共人士先天不足,后天失调,有文化传统上和个人品质上的弱点和缺陷,导致这个镇压自己的政治体系的稳定和加强。

1946年1月,来中国调停内战的马歇尔,与苏联驻华使馆官员谈话时,评价包括民盟在内的所谓第三条道路的人士:“都只是倾向于毫无实际根据的空洞议论。所有的中国人,没有一个例外,都坚持一个意见,就是必须实现国家民主化,但是他们中没有一个人提出达到此目的具体道路。缺乏实际解决民主问题的现实态度。”他们要么毁灭要么变质,就是必然的。

近期文章:

民主党派的历史就是其普世价值观被中共摧毁的历史

中国人反台独港独,却对这块北方领土不闻不问

以禁烟著称的民族英雄为什么却大力提倡种鸦片?

大师骨头软操守有亏,但“诬陷朋友”是个冤案

中国哲学泰斗的重大政治污点

顾维钧和汪精卫看法相近,冯友兰与侯外庐反差鲜明

中共真正创始人的面纱是怎样好不容易才揭开的

到美国查阅档案成了座上宾,回中国搜集史料当了阶下囚

“中国的贝利亚”:关于康生的传言和真相

中共“左王”另一面:曾是有良知有胆略的改革闯将

|