在名垂青史的八千字“长电报”开头,乔治·凯南为电文罕见长度作出解释:如果我把我的回答压缩得很短,将会造成过于简单化的危险。可见凯南多么厌恶概括、总结的简单手法。这位处事谨细的外交官被誉为“冷战之父”,其实毕生抵抗“过于简单化”

老高按:在国际政治学界、世界近代史学界尤其是冷战史、美苏关系史学界,尽人皆知“长电报”。这成为一个专有名词,特指1946年2月22日从莫斯科发往华盛顿的那封长达八千言的外交电报。这封长电报,提出了最终被美国政府所采纳的对付苏联的长期战略,也就是“围堵”政策,对20世纪后半叶的世界政治格局产生了重大而深远的影响。长电报的作者——当时美国驻苏联的一个中层外交官乔治·凯南,因此名载青史。

凡是做房地产生意或者要买房租房的人都知道:“Location,location,location!”从事军事对抗、政治博弈和经济决策的人,也都知道:“Timing,timing,timing!”乔治·凯南有自知之明,他对自己这封长电报为何引起这么大影响,就有很清醒的评价。

长电报在网上很容易找到,维基百科有“长电报”词条,全文刊载中文本。

他亲手开启了冷战的序幕

沈诞琦,《自由的老虎》

1946年2月的长电报为何在华盛顿激起如此反响?其中除了命运女神的眷顾,还有另一原因,用凯南自己的话来说:“早发六个月,国务院对它嗤之以鼻,晚发六个月,这已经是老生常谈。”他只是在一个合适的时机发了一封合适的电报:当美国政客在苏联问题上屡遭碰壁而困惑不解的时候,凯南提出了一个全面的、有说服力的解释。

一、那封电报

1946年2月22日,美国驻苏联外交使团临时代办乔治·凯南(George Kennan)卧病在床。使团的大使正在办离任手续,凯南暂时顶替大使处理华盛顿发来的电报。当天他需要答复的一封电报是财政部询问驻苏外交官,为什么苏联人不想加入世界银行和国际货币基金组织。

十八个月来这样的电报司空见惯:战争部询问为什么苏联人高层谈判没诚意;外交部询问为什么苏联人不想援助欧洲战后重建。在一九四六年的美国政界看来,苏联仍是坚定的盟友和伙伴,虽然几个月来似乎在闹各种小脾气。当然,没人指望驻苏外交官能对这些让人烦心的小脾气发表真知灼见,说到底他们不过是办事员:参议员访苏他们负责安排行程,杜鲁门想给斯大林捎口信他们负责填表。在华盛顿的各个部门政策早就制定好了,只是例行公事地发个电报给莫斯科的使团,等着这边例行公事地回两句话,彼此走个形式,然后上交杜鲁门的总统办公室。

乔治·凯南在床上读完财政部的电报,叫来秘书多乐茜·海斯曼小姐草拟回复。

他正在发烧,重感冒引起鼻窦发炎、牙龈出血,在二十年的外交生涯中他疲于奔命、碌碌无为。不出意外的话,时年四十二岁的他再熬几年将凭着老资历被派到无关痛痒的欧洲小国当个大使,然后退休回国颐养天年。他盯着多乐茜的笔看了一会儿,“今天可得让你的手受罪了”。于是他哑着嗓子口述了一封八千字的回电,篇幅之长让习惯了上司谨慎作风的多乐茜大吃一惊。

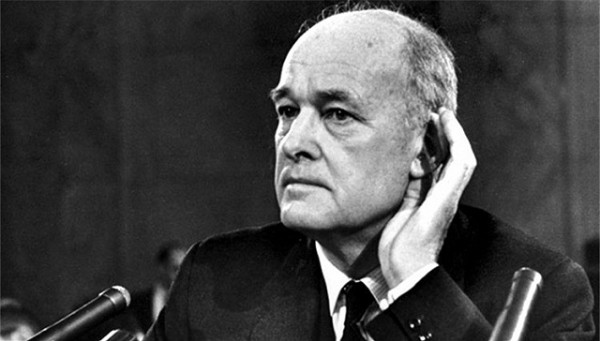

乔治·凯南

这封著名的长电报通过分析俄罗斯的民族性、社会主义和资本主义的根本矛盾、马克思主义为何首先在苏联大获成功等深层问题来判断苏联对外政策的逻辑,进而指明美国对苏政策的正确方向。它在历史上首次明确揭示了:

虽然苏联人民是和平而友好的,可是苏联由于地缘政治和意识形态的诸多原因而不得不选择削弱资本主义的立场。但是,与纳粹德国相比,社会主义苏联无论从经济基础还是意识形态上说仍是一个弱小的力量,绝不会冒险扩张。

电报因此判断,正确的美国对苏政策应该是:

放弃继续在国际事务上与苏联合作的天真幻想,通过媒体教育美国民众了解苏联的真相,致力解决美国国内问题不让苏联有可趁之机,援助欧洲各国战后重建。

在这封著名的“长电报”(Long Telegram)开头,凯南为电文的罕见长度作出了解释:财政部的垂询涉及到几个十分复杂、十分精细、跟我们的惯用思维十分格格不入的问题,同时对当前国际环境的分析也相当重要。如果我把我的回答压缩得很短,将会造成过于简单化的危险。

这短短两句话也许比让他名垂青史的八千字电报更能概括凯南的一生,可见凯南是多么厌恶概括、总结的简单手法。这位处事谨细的外交官毕生都在抵抗“过于简单化”。对外,他努力纠正美国国家政策制定上以“主义”、“信条”先行的风气;对内,他是个滔滔不绝的独白剧演员,一刻不停地自我分析和分析世界(这两者或许对他是一样的)。

如果凯南从普林斯顿大学毕业那年没有报考外交部,他广阔而细腻的内心也许会迫使他成为普鲁斯特式的作家——那种可以从平凡的“小玛德莱娜”点心开始讲述一生的作家。

在凯南自传的开始,他写道:“我处在……一个特别地、亲密地属于我的世界,很少被他人分享、甚至被获知……”可见,为凯南这类人立传的尝试很可能是徒劳的,因为唯一影响他们的只有他们自己的情感和思想,即便他的政治生涯是如此戏剧性地被几次重大的冷战事件所定义。

冷战史学家尽可以说:“凯南的长电报导致了杜鲁门主义。”“凯南是马歇尔计划的核心策划者。”“凯南的X文档定义了美国冷战外交上的‘围堵策略’。”这些陈述句都是事实,可是却恰恰体现了华盛顿的决策圈是怎么“过于简单化”地误解了一个卓越的政治家。

二、普林斯顿

可想而知,一九二一年夏末,年轻的凯南怀着多么高的期望来普林斯顿报到。出租车开到拿苏街和大学路的交叉口,月色将高耸的哥特式塔楼勾勒得和菲茨杰拉德小说里一模一样,这月下的一瞥的确能称得上是“天堂的这一侧”,可校园生活的现实却泼给他一桶冷水。

当时的新生寝室按成绩分配,以最后一名录取的凯南被分到了远离校园的一间简陋的寝室,与主学区生活隔绝,更别提经常欣赏哥特式的塔楼了。当时的普林斯顿学生主体仍为富裕的东部上流子弟,与风度翩翩、善于交际的菲茨杰拉德相比,同样来自中西部中产阶级的凯南却为微贱的出身和口音自卑,不知如何与这些比自己高出一等的同学们交往。

雪上加霜的是,大一的圣诞节他为了攒够钱买火车票回家过年,去邮局打零工,在暴风雪中挨家挨户递信,结果染了猩红热在病床上躺了半年几乎死去。当他终于病愈返校,他的同学们已经形成了一个个紧密的小团体。没人愿意和这个正在狂补功课、身体虚弱、家境“贫困”的威斯康辛人交朋友。

就这样,凯南在普林斯顿郁郁寡欢地捱了四年,成绩中等,缺课无数,结交的朋友都是和他同样格格不入的边缘学生,没有参加任何菲茨杰拉德赞不绝口的社交团体,没有体验到菲茨杰拉德所赞颂的“爱情与骄傲”。

大学毕业就要决定未来的去处。和现在相仿,当时的名校毕业生主流的选择无外乎医生、律师、银行家。在普林斯顿的四年让凯南对美国上流小社会产生了强烈抵触,他甚至因此对整个美国的社会制度都产生了怀疑,希望长期离开美国。正好这年新改组的外交部(Foreign Service)招收外交官培训生,凯南为了远走高飞报了名。

一九二五年末,这个自卑又自傲的二十二岁青年被外交部录取了。

这些戏剧的片段被凯南记录在日记本上:某个下午,他作为管海运的副领事与水手交谈,看他们辛勤而微薄地劳作。某个晚上,他和一群德国人挤在成人夜校里,听一个小胡子男人朗诵一战的诗歌。在仇恨的语气和备受摧残的眼神中他领悟到,战败是如何摧毁了德国人的信念,却让他们的自尊膨胀。在私人生活和公共生活的丑陋的废墟上,民族自尊正催生着一种崭新而残忍的价值观。某个周末,他站在雨中的广场上第一次看到共产主义者游行:一群衣衫褴褛、面黄饥瘦的男人举着被雨水打湿的标语走过……他想象周一这些人又要回到何等悲惨的车间劳作,这一出天真的戏剧注定要走向悲剧的结尾,他哭了。

一九二九年夏,凯南在外交部资助下入学柏林大学东方研究所(Oriental Institute),学习俄语和俄国文化。毕业后,他辗转拉脱维亚、捷克、苏联,工作职责都是对苏政策。

从二十五岁开始学习俄语到四十二岁从莫斯科发出那封长电报之前,凯南过着平凡无奇的外交官生活,有着平凡无奇的职场烦恼:与上司不合、不受重视,长距离的地理迁徙换得缓慢的晋升。与无足轻重的事业相比,这更是一段私人岁月,到处是隐秘的自足的惊喜。

可是,当这个细腻的人想把对个人经历记述的高度精确性带到政策分析中去,却被习惯于笼统简单的政客频频误解。理解这样一个复杂人物,最好的办法是看他的行动,可是历史给予他行动的机会是这么少。直到一九四六年二月,因为大使离任,他才能以副手身份发出那封“长电报”。

三、专家

回到一九四六年二月那封刚发出的长电报。从资历上来讲,这时的凯南已是美国外交界的苏联问题专家,他是极少数自从一战结束至今持续关注苏联局势的美国人,像他这样亲历大清洗等重大历史事件的驻苏外交官已是寥寥无几。可是说实话,凯南并没有对这份长电报寄予多少期望。他之前的外交通报全都石沉海底,拟出八千字电文多少有点逞一时痛快的意味。

可是,电报发出没多久,国务院居然一反常态发来回复,表示“赞赏”。海军部长大为赞同,要求所有高级军官仔细阅读电报内容。一周之内,财政部长读了,国务卿读了,总统读了。两个月后,凯南被召回华盛顿,上级认为他的长电报已经“让他能胜任更高阶的职位”,尽管他电报中的观点早在十年前苏联大清洗时期就已成型。

他被任命为新成立的国家战争学院( NationalWar College)主管外交事务的副官。这个学院旨在短期培训中高阶军官。长电报在决策层引起的震动迅速被媒体报道,这样一个一鸣惊人的故事颇有一点“美国梦”的情调,凯南被激动的媒体描绘成运筹帷幄决胜千里的大智者。

1946年2月的长电报为何在华盛顿激起如此反响?其中除了命运女神的眷顾,还有另一原因,用凯南自己的话来说:“早发六个月,国务院对它嗤之以鼻,晚发六个月,这已经是老生常谈。”他只是在一个合适的时机发了一封合适的电报:当美国政客在苏联问题上屡遭碰壁而困惑不解的时候,凯南提出了一个全面的、有说服力的解释。

凯南在国家战争学院的工作只是一个过渡性的学术职务,意在观察他能否胜任更重要的行政职务。果然,1947年春,时任国务卿的马歇尔将军把在战争学院才待了半年的凯南叫到办公室,他很赏识凯南的长电报。从1947年5月至1948年末,凯南就在马歇尔隔壁的办公室工作。

以长电报中所提出的观点,即“美国必须以经济手段援助西欧以防共产主义意识形态进一步扩散”为基础,凯南在一年半内具体制定了一系列援欧政策,也就是众所周知的“马歇尔计划”(官方名称“欧洲复兴计划”),以马歇尔1947年6月著名的哈佛大学演讲作为系列政策的启动标志。凯南的长电报是“马歇尔计划”的直接诱因,凯南本人又是“马歇尔计划”的具体起草者,居功至伟。

马歇尔并非一个亲切的人。漫长的军旅生涯早已将严峻、冷酷的特性融入他的血液。然而凯南在华盛顿的几年,只有这个与自己极端不同的将军真正倾听了他的建议,真正欣赏了他的价值。

与马歇尔共事的一年半中,凯南将一位高级助手的影响力发挥到了极致,而马歇尔也成为了美国政治史上最重视下属意见的国务卿,虽然他的政治见解远比之前之后的大部分国务卿更加成熟深刻。马歇尔任内开创的国务院政策研究室作为长期机构保存至今。可惜也可叹的是,之后所有的政策研究室主任都没有机遇和能力达到第一任主任凯南那样对美国政策的影响力。

四、边缘化

凯南在政治云端的美梦以马歇尔的退休告终。在新任国务卿艾奇逊麾下,凯南迅速被边缘化,并于195O年辞职。可是,事实上,早在1947年初凯南风头正旺之时,杜鲁门主义的高调出台已经预示凯南对政策制定的理解与华盛顿的既定方针格格不入。

1946年末,英国国内经济衰退严重,导致英国政府不得不暂停对希腊的经济援助。当时,希腊国内左翼势力正在南斯拉夫铁托政权的支援下与政府进行内战,英国对希腊政府的经济援助是阻止共产主义控制希腊的关键。英国突然撤出,希腊危在旦夕。更微妙的是,跟希腊一海之隔的土耳其历来与希腊政局息息相关,且地理上又与苏联接壤,若希腊不保,土耳其恐将连带滑入苏联的共产主义阵营。

此时,凯南在长电报中的对冷战局势的分析已成为美国政府的共识,对希腊和土耳其进行军事和经济援助在美国决策层看来已在所难免。可是,作为民主党人的杜鲁门总统这时面对的是共和党占优的参众两院,在国会的共和党人中还有不少孤立主义的声音。如何说服国会投票支持对希腊和土耳其进行援助就成了白宫的重要问题。于是,凯南与另外几个政策专家日以继夜地赶出了一份详实中肯的报告。

谁知临近杜鲁门总统的国会演讲日,凯南才惊讶地发现,国务院最终呈递给总统的定稿跟自己所写的稿子已大相径庭。原来,这份报告已经经过了另一个小组的“润色”,扭曲和强调了原稿中本来并未侧重的内容,以便获得国会多数支持。

凯南立即对此表示抗议,可是为时已晚。杜鲁门关于希腊、土耳其问题所作的著名演讲——“杜鲁门主义”演讲——此时已成定局。

与凯南对此问题所写的就事论事的初稿截然不同,1947年3月12日杜鲁门于国会的演讲充斥着意识形态的渲染。演讲中对冷战发展影响最大的是这样几句慷慨激昂的话:我相信,支持自由民族,帮助他们抵抗有征服预谋的少数内部武装分子以及外部压力,必须成为美国的政策。我相信,我们必须帮助自由民族通过他们自己的方式来安排自己的命运。

这些国会喜闻乐见,传播“自由”、“抵抗”旗帜的句子恰恰是凯南所担心的。“必须”、“支持”、“帮助”……单一的土耳其、希腊问题(试想,如果英国人不是因为经济危机而撤出,美国根本不会介入土耳其和希腊)在这样的修辞下变成了普遍问题,而美国为土耳其、希腊问题制定的专门政策在这样的语境下也被解读成了美国将要一贯坚持的政策。

凯南在长电报中分析了苏联人对国际局势的微妙心理和不敢贸然扩张的原因。面对这样谨慎敏感的敌人,正确的政策理应是避免冲突、特事特办,而不是将某一问题普遍化,在世界范围内与苏联你争我夺。

这篇基于凯南的长电报却严重背离长电报本意的演讲,果然使国会通过了对希腊和土耳其援助的决议,并在美国舆论界受到好评。

可是,这份演讲同时触动了苏联人敏感的神经,并给世界其他国家发去了错误的信号。之后的几十年,朝鲜问题、中国问题、古巴问题、越南问题,一切国际动向都因为杜鲁门演讲而演变成自由民族和社会主义专政的斗争,都不得不迫使美国出面与苏联对抗。

为此,杜鲁门自己后悔不迭,曾经试图在多个场合澄清他当年的演讲,可是收效甚微。美苏的紧张局面不断升级,任何初衷友好的举动仍不得不在惶惶的大环境中被误读成敌意。195O年,杜鲁门签署了基于杜鲁门主义的绝密文档“NSC-68”,奠定了此后二十余年美国对外政策基本立场,将“被动遏制”转为“主动遏制”,即在全球范围内与苏联交锋。

如果说1945年5月丘吉尔关于“铁幕”的评论还只是“山雨欲来风满楼”的忧虑,到1947年3月12日,这份好大喜功、以偏概全的演讲让美苏双方被迫揭下了克制的面具。冷战正式开始了。

五、隐退

1999年初夏,传记作家约翰·刘易斯·加迪斯(John Lewis Gaddis)前往普林斯顿看望95岁的凯南。凯南从外交官位置上退下来之后就成了普林斯顿高等研究院的史学研究员。从二十世纪六十年代起他作为美国政府政策的现实主义批评家,著书不辍,曾分别获得普利策奖和国家图书奖。

哥特式的尖顶,郁郁葱葱的老树,这片风景如昨的校园,少年凯南曾热烈地向往过,像依附一根救命稻草那样依附过。而青年凯南在这里看清了美国社会的阶级真相,心灰意冷远走他乡。中年的凯南有过春风得意的时光,而最后仍是伤痕累累,从庙堂之高退回江湖之远。江湖之远,可怜可笑,非在桃花深处,却偏偏是这所让他一言难尽的母校。

从二十世纪六十年代起直到生命的终结,这又是一长段如同长电报发表之前那样宁静的私人生活。读书、写作、钓鱼、打高尔夫球。传记作家加迪斯去普林斯顿拜访的就是这样一个失败的政客、神秘主义者、弗洛伊德信徒、美国政治的现实主义批判者。热爱俄罗斯,痛恨俄罗斯。痛恨美国,热爱美国。

在堆满几千本俄国和美国书籍的书房里,传记作家和老人东拉西扯地聊天:威斯康辛、莫斯科、华盛顿,然后两行浊泪突然从老人眼中流出。

他说,他想到了契诃夫的小说《草原》。九岁的小男孩叶果鲁希卡被妈妈托付给做生意的舅舅带到远方上学,期望他能跻身上流社会。小男孩和舅舅乘马车穿过大草原,不知道自己要去哪里,为什么要去,他只是十分想念妈妈。

他一直在想象这个契诃夫的小男孩,想象他从马车里仰望星空,试图从天上的星辰里抓住意义。然而星辰以它们的寂静压抑着他的魂魄,孤独在坟墓里等着他。

凯南喃喃地说,他过完了叶果鲁希卡的一生。

2OO5年3月17日,乔治·凯南在普林斯顿家中逝世,次日《纽约时报》和《华盛顿邮报》在头版配以大幅照片哀悼凯南。这样罕见的殊荣,用以纪念这位101岁的老人在短短两年内所作的历史贡献,以及,他被人遗忘的剩余的99年时光。

近期图文:

历史不按剧本来,推动历史的往往是意外

“无法表达的历史一无是处”

越热衷看短视频,人的思维越简单化、越退化

猴子——中美战略储备竞赛的一个新焦点

言论自由和正当程序正面临无妄之灾

中美关系四个“不寄希望”与一个窗口期

强化民主制度执行力将是美国取胜的关键

对仇恨犯罪要有反击之策,更要找治理之道

多元性是一种财富,还是一种隐患?

全球化进程严重受挫,转向撕裂的半球化

假新闻:言论自由面临的新挑战和新考验

如何让色盲岛上的人相信世界是多彩的?

|