林肯的憂傷

8月12日。我幾乎每天都能看見總統,因為很巧,我住的地方正好是他回城外住所的必經之路。天氣熱的時候,他從來不在白宮過夜。他住的地方,就在城市北邊三里左右的“士兵之家”,那是美國的一個軍事基地。今天早上大概八點半的時候,我看見他騎着馬,正經過L街道附近的佛蒙特大街。他的身邊總是有二三十個騎兵相伴,每個騎兵都挺直了腰杆,把佩劍扛在肩膀上。

據說,總統本人並不希望這樣,但他尊重他的軍事官的意見和安排,還是依從了。一行人沒有浮華的制服和馬匹,絕不耀眼。林肯總統的坐騎也只是一匹普通的、高大而溫順的灰馬。他本人穿得也簡單:他身着一件略顯陳舊的黑色上衣,頭上戴着一頂黑色的圓頂禮帽,整個人的裝束與平常人無異。總統左側,是繫着黃色皮帶的一名中尉,緊隨其後的是騎兵,他們穿着黃色條紋大衣,兩兩並肩而行。他們步伐緩慢而統一,佩劍和衣服上的掛件碰撞在一起,叮噹作響,除此之外沒有任何修飾和排場。

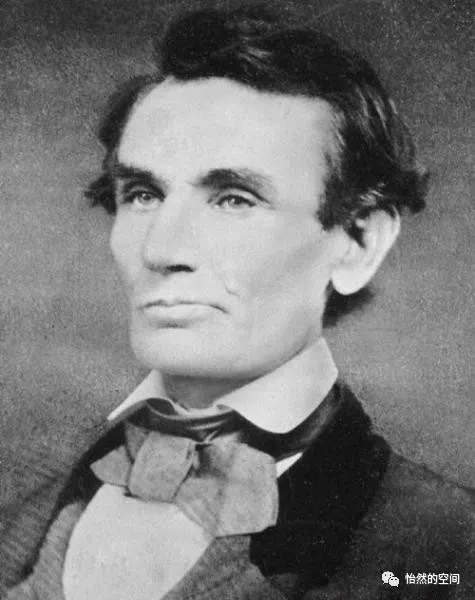

當走到老佛爺廣場的時候,也沒有引起轟動,只有幾個好奇的陌生人停下腳步看了一會兒。我可以非常清楚地看到亞伯拉罕·林肯的相貌——深褐色的臉龐,輪廓分明,眼神堅定,在我看來,他的神情中隱隱透着一股憂傷。我們四目相會,禮貌地相互躬了躬身。有時候,總統出行是坐着敞篷的四輪大馬車,騎兵們總是佩劍伴着他。我注意到他經常傍晚出行,有時候是在早上。如果他回來得早,他會拐到K大街,去國防部長家開個會。如果他是坐着四輪馬車,我從屋裡的窗戶可以看到他坐在車裡沒有下車,等着斯坦頓[1]先生出來和他一起。

有時候,他十一二歲的兒子騎着一匹小馬,伴在他右側。今年初夏,我偶爾在傍晚時看到總統和他夫人乘着四輪馬車在市里閒逛。林肯夫人身着一襲黑色服飾,戴着長長的黑色面紗。馬車極其簡單,除了兩匹馬再無其他裝飾,馬也是很普通的馬。有一次我正好和他們離得很近,他們走得很慢,所以我可以非常完整地看到總統先生的臉龐。彼時,他沉思深邃的眼神正好撞上我的目光,於是他微笑着躬了躬身,但在那笑容的背後,我充分地覺察到了之前說過的那種憂傷。沒有哪位畫家或是哪幅畫可以準確抓住並描繪出他臉上這深邃、微妙、隱晦的表情。他的表情里還有一些其他東西,若是在兩三個世紀前,也許還能有某位偉大的肖像畫家能把它描畫出來。

[1]當時的國防部長。

總統的就職典禮

3月4日。中午的時候,馬車到達國會大廈,總統安靜地從上面下來,一路小跑,也許是急着去簽定議案,也許是想擺脫那些荒唐的示威隊列——那些舉着紙板的伊斯蘭自由教徒。

三點左右,示威剛剛結束,我看見他走出來,上了那輛兩匹馬的簡單馬車,看上去非常疲累。確實,他責任重大,面臨各種複雜問題和生死考驗,這些都讓他那深褐色臉龐更是溝壑縱橫。然而皺紋之下,依然看得出他那份善良、親切、悲憫和精明。我從沒遇到過這樣一個人,身上有最純正最熱誠的親切柔情,也有典型的西部男子氣概,並沒有因為別人對自己愛戴而沾沾自喜。

他十歲的小兒子就坐在他身邊,馬車周圍沒有士兵,只有一群騎着馬的平民,他們都裹着大大的黃色圍巾。回想四年前的就職典禮,那時他的周圍分布着密密麻麻的騎兵,每個騎兵都手握軍刀,而每個牆角也都有狙擊手在待命。

我必須得提一下那個星期六的晚上,我從未見過白宮門口有這麼擁擠過,滿滿的全是人,一直延伸到人行道上。當時我也在場,本打算離開,卻被夾在人群之中,動彈不得。人越來越多,還有不少人是從農村鄉下趕過來的,場面有些滑稽。海軍樂隊奏響了樂器,美妙的音樂從旁邊的房間裡傳來。我看見林肯先生,一襲黑色,戴着白色羔皮手套,身不由己地接待着各方來賓,和他們握手。他看上去很是惆悵,好像他願意付出任何代價,只要不用待在那裡就行。

當遇刺消息傳來的時候

謝爾曼[1]軍隊,在離開亞特蘭大很久之後,行軍穿越南北卡羅來納州。在離開薩凡納之後,李將軍投降的消息就傳來了。大家一路上不停地歡呼雀躍,唱着高亢嘹亮的軍歌,這樣的情景持續了整整一天。

通常是某個兵團或某個部隊開個頭,其他部隊馬上跟進,最後所有部隊都加入到這歡慶的勝利合唱之中。這是西方部隊的一大特色,已經成為一種習慣,成為大家放鬆和宣泄的方式,它表達了人們對取得勝利、對回歸和平的激動之情。整個早晨、中午、下午,大家有組織或沒組織地大聲歡唱,歌聲響徹幾英里路,彰顯了戰士們年輕、狂野的一面,表達了他們難以抑制的歡愉之情,流露出前進和征服後的喜悅。歌聲一路飄蕩過南部的沼澤和高地,衝上雲霄。後來,一位來自第十五軍的士兵對我說:“每次遇險後擊退敵軍,大家都會變得情緒激昂,更何況現在取得了最終勝利,你說大家會是什麼反應!”

在到達北卡首府羅利之前,部隊上上下下一直都是情緒高漲。然而,同樣是在羅利,大家聽聞了林肯總統遇刺的消息。接下來整整一周,歡呼之聲不再有。所有行進中的部隊都沉默下來,人們不再大聲說話,更不會放聲大笑,就這樣突然一下子全部安靜下來。

注釋

[1]謝爾曼(William Tecumseh Sherman, 1820—1891):美國南北戰爭時期的聯邦軍將領。

我的船長!

1865年4月16日。我在我的日記中找到一段關於亞伯拉罕·林肯逝世的記錄。到目前為止,他戲劇化的人生不僅給美國留下了歷史、傳記和無限追憶,在我看來,他還留下了最偉大、最優秀、最鮮明、最風雅的人格品質。他勇於承認自己在總統任期內犯下的錯誤,他的誠實、善良、精明以及對聯邦主義的支持,形成了他最真實、最豐富、最堅毅的個性。

如今,這些都與他的生命一起塵封起來。他死得悲壯,但他的精神卻照亮所有人。拋開他的軀體和頭腦,那精神的光環將永遠留存並愈加明亮。歷史依然存活,愛國之情也未曾消退。聯邦政府得到過許多幫助,但如果一定要給出一個名字,說出某個人,那一定非他莫屬了。他一直堅持聯邦精神,這樣的精神也會持續到未來。他被暗殺,但聯邦精神沒有被暗殺!就是這樣!戰士們一個一個倒下了,如浪濤般沉入海底,但是大海的浪潮還將繼續前進,永不停歇。死亡不可避免,死亡也衝擊着成百上千人——我們的總統,我們的將軍,我們的船長,我們的士兵,但這個國家不會倒下,她將永遠留存下來。

啊,船長,我的船長喲!

啊,船長,我的船長喲!我們可怕的航程已經終了,

我們的船渡過了每一個難關,我們追求的錦標已經得到,

港口就在前面,我已經聽見鐘聲,聽見了人們的歡呼,

千萬隻眼睛在望着我們的船,它堅定、威嚴而且勇敢;

只是,啊,心喲!心喲!心喲!

啊,鮮紅的血滴,

就在那甲板上,我的船長躺下了,

他已渾身冰涼,停止了呼吸。

啊,船長,我的船長喲!起來聽聽這鐘聲,

起來吧——旌旗正為你招展——號角為你長鳴,

為你,人們準備了無數的花束和花環——為你,人群擠滿了海岸,

為你,這晃動着的群眾在歡呼,轉動着他們殷切的面孔;

這裡,船長,親愛的父親喲!

讓你的頭枕着我的手臂吧!

在甲板上,這真是一場夢——

你已經渾身冰涼,停止了呼吸。

我的船長不回答我的話,他的嘴唇慘白而僵硬,

我的父親,感覺不到我的手臂,他已沒有脈搏,也沒有了生命,

我們的船已經安全地下錨了,它的航程已經終了,

從可怕的旅程歸來,這勝利的船,目的已經達到;

啊,歡呼吧,海岸,鳴響吧,鐘聲!

只是我以悲痛的步履,

漫步在甲板上,那裡,我的船長躺着,

他已渾身冰涼,停止了呼吸。