为了那个叫雨的女人

她在夜雨中来,

头上梳着双髻。

才进妈妈的怀抱,

东边已露晨曦。

她在襁褓中来,

偏爱在大缸中洗。

刚刚洗净银鳞,

却又下起大雨。

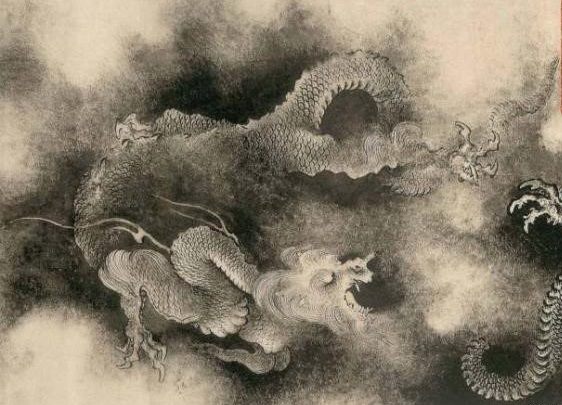

(图中乃一条雌龙,特征为有发而角短。作者乃南宋著名画龙大师陈所翁)

她在雨中来,

又要在雨中去。

妈妈的呼唤,

也拦不住她的飞起。

她每次回瞰,

都冲开了碱地。

一个个澄清的湖泊,

是泪,还是雨?

她时常回乡省亲,

却都在云里。

垂抚稻花的那几缕,

是她的纤手,还是细语?

记得放学归来,

偶和她相遇。

只在云飞那瞬间,

见到她的俏丽。

几十年了,

河水已很珍稀。

幼年时的田埂,

早裂开了糙皮。

俺仰望着灰色的天空,

高喊着:雨啊,雨!

发小问:你这是喊啥呀?

俺呜咽了:这,这是她的名字...

后记:这首拙作是受诗友怀斯兄同名作的激发才写出来的,俺不大会写新诗,习作也极少。 俺们老家渤海湾有个传说,说以前当地非常干旱,沿海都是盐碱地。村里有位老妈妈捡了一个女婴,襁褓中的她个头已经很大,头上扎着两个冲天髻,只到长大了她头顶那两边的头发也不能下垂,只能接着扎髻。老妈妈好心疼这个闺女,两人相依为命。有年夏天最干旱,闺女要洗凉水澡,可河都是干的啊,只好从井里一桶桶地打水倒大缸里洗,不知今天这闺女怎么了,洗起来没个完,这水呀得一桶桶接着加,把老妈妈给累的。突然天阴了,像要下雨,一村人都高兴地等着。老妈妈再看大缸里,自己的闺女怎么变样了?两个冲天的抓髻里渐渐地伸出了角,而那羊脂玉一般的身子,也透出了一层银鳞!老妈妈一把抓住了她,但为时已晚,只见一条白龙飞天而起,与阴云相合。顿时下起了大雨。老妈妈扬头望着渐渐远去的龙,高声呼喊,每喊一句,闺女就回头看她一次,每一次回头,都在大地上冲出一个小湖泊,当地称之为“沽”,也不知老妈妈喊了多少次,但当地从此有了“七十二沽”,还有面积更小的水塘、洼地、水沟等不计其数。当地的地名大多是这样的:塘沽、汉沽、葛沽、咸水沽、西泥沽... 北塘、中塘、白塘口... 毛家洼、刘家洼、鲍家洼、潘家洼... 头道沟、二道沟、刘家沟、中沟... 在俺小时候,“农田”和“稻地”是划等号的,因为俺们老家当时只种水稻,也只能种水稻,因为水太多。学校和家之间隔着很多“稻地”,要在成井字形的小路上穿行。有时会赶上雨,下雨之前的云常常一缕缕地下垂,往远看好像已经抚摸着摇摆的绿苗了。望着乌云的翻滚,俺们在一起走的小孩子会说,小龙女就在里面呢。 现在,俺们老家的地已经干枯了,“干枯”二字不是夸张,是真得干枯了。现在已经没法种水稻,都租给外地的农民种棉花。每当俺回去,常一个人站在依稀残留的小路上,怀念被大雨淋成落汤鸡的美好童年时光。雨呀雨,你快回来吧。 (插图均来自网络,感谢原作者)

|