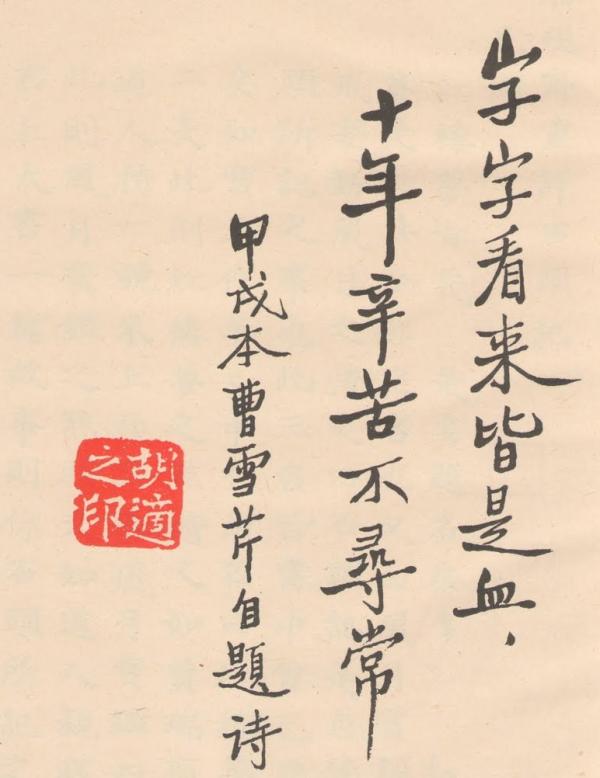

脂本凡例后面那首诗是谁写的? 雨斤 脂系甲戌本“凡例“后面有一首七律诗。关于此诗的作者,长期以来红学研究者们看法不一。 甲戌本“凡例”的最后部分原文如下: 故曰“風塵懷閨秀”,乃是第一回題綱正義也。開卷即云“風塵懷閨秀”,則知作者本意原爲記述當日閨友閨情,並非怨世駡時之書矣。雖一時有涉于世態,然亦不得不叙者,但非其本旨耳,閱者切記之。 詩曰: 浮生着甚苦奔忙?盛席华筵终散场。 悲喜千般同幻渺,古今一梦尽荒唐。 漫言红袖啼痕重,更有情痴抱恨长。 字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。 这首诗仅见于甲戌本《脂砚斋重评石头记》的“凡例”之下,其他脂系本子均无此诗。 关于诗的作者,至今有数种说法。胡适认为是曹雪芹的手笔。在甲戌本扉页之上,胡适手录此诗的尾联“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”,并且注明“甲戌本曹雪芹自题诗”字样。

顺带说一句,胡适那么大的学者,这手毛笔字写得实在不怎么样。盛名之下,其“字”难符! 胡适的认定,当然是基于一般的推断。盖凡例是一部书之体例的说明,应当出自作者之手。凡例之下的题诗自然也是作者手笔了。

我个人更认同另一种观点:此诗不是曹雪芹写的,而是脂砚斋所作。持此观点的有陈毓罴、吴世昌、蔡义江等人。陈毓罴注意到一个奇怪的现象:甲戌本上的这首诗并无一字的批语。而曹雪芹所写的诗,在前几回都有批语。事实很清楚:它是脂砚斋所作,脂砚斋当然不好对自己的作品也来称颂一番。另外,第一回里,“滿紙荒唐言,一把辛酸泪!都云作者痴,誰解其中味?”后面有雙行夾批:此是第一首標題詩。如果凡例后面的诗为作者所写,批注者又何至于说“满纸荒唐言”一首是“第一首标题诗”呢?(陈毓罴:《红楼梦是怎样开头的?》) 吴世昌甚至挖苦说:胡适这个洋博士对于中国旧诗词十分外行,这也不足为奇。他在美国住久了,学会了资本主义社会为自己作广告的本领。因此“推己及人”,揣想曹雪芹也会作出这样的“广告诗”。(吴世昌、徐恭时:《新发现的曹雪芹佚诗》)陈毓罴虽然不赞同胡适的观点,但表达得十分委婉。吴、徐二先生则对胡适本人进行人身攻击。当然在那个特殊的年代,对胡适这样逃台的“阶级敌人”,进行口诛笔伐也是很自然的事情。 还有一种观点认为,甲戌本里的这首诗,连同“凡例”一道,均出于后人的杜撰。尤其此“凡例”中的第五条,明显移自回前批语。这种观点的代表人物是冯其庸。果真如此,则此诗的作者就更加不可考了。 我个人之所以认同脂砚斋说,还有一个原因:那就是此诗仅出现在甲戌本里,其他版本均无。而甲戌本是目前存世最早的本子。如果此诗是曹雪芹所作,评书人应该提出修改意见,而不会把它排除在外。正因为是脂砚斋加上去的,所以后来经过斟酌,觉得此诗还是可有可无的,故而在后来的本子里略去不提了。 近世学者有人指出,这首诗写的并不高明,对仗也不工整。红学家吴世昌认为,这样庸俗肤浅的腔调,也能被赞为“诗笔有奇气”、可以“直追昌谷”,甚至于还能“披昌谷之篱樊”吗?(《新发现的曹雪芹佚诗》)红学者蔡义江分析说:从这首七律的对仗择词较宽(如以“千般”对“一梦”,以“红袖”对“情痴”)这一特点来看,也不象是曹雪芹写的。因为作者及所拟小说人物做的律诗尽管面目有别,但对仗都比较工严,如以“红袖”对“绿蓑”(香菱诗)或“绛河”(宝琴诗),以“绛袖”对“青烟”(宝玉诗)等,必以颜色对颜色(这与作者的写诗习惯有关,不会轻易改变),而绝无以“红袖”对“情痴”这样两个字、词性都对不起来的例子,何况诗是总题全书的,当更不至于对得如此宽泛粗率。(蔡义江《红楼梦诗词曲赋鉴赏》) 各家之见似乎都不无道理,但由于原始材料的缺失,却难下定论。好在诗的作者是谁,并不影响我们对诗本身的理解,也不会影响我们通过这首诗进一步加深对《红楼梦》的理解。 此诗本身的文字甚为平易,并没有诘屈难懂的地方。首联、颔联告诉我们一个基本的人世兴衰、沧桑无常的的道理,这种道理在红楼梦中,是通过贾氏家族及其姻亲的群体画像来呈现的。颈联则叙说了盛衰过程中,男女主人公的真情历程。当然更为重要的是尾联:“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。”这在向我们宣示作者的创作态度,即一种非比寻常的全身心投入的真诚。 这首诗传达了一种悲凉、怅恨的主旨以及附带的悲苦情绪,我们不能要求它的外在形式,涉及雍容华贵、自然清新以及优美绮丽等表现元素。相反,朴拙、通俗、真挚,应该构成诗歌之基调,自然更与“奇气”、“昌谷”什么的毫无干系。 除此之外,就甲戌本开篇诗而言,还应该与所处位置呼应、协调。这首诗出现在一部小说的开篇之处,而不是诗集的卷首,那么还要求诗本身必须与小说的文字相匹配,而不是争奇斗彩,炫耀诗才,只有这样才能衬托小说文字的“正色”地位。《红楼梦》中韵文创作,无不遵循这一原则,诗词韵文的运用才得与小说文字相得益彰、浑然天成。

|