�

�

�

蒜苔肉丝

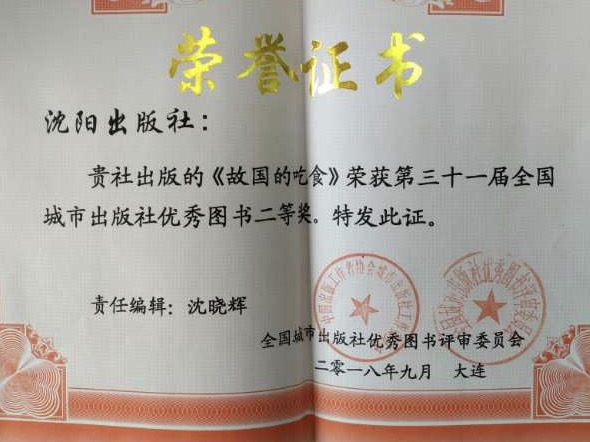

——摘自拙作《故国的吃食》(沈阳出版社出版 本书获第三十一届全国城市出版社优秀图书二将奖) 蒜苔肉丝,偶尔吃盘,算是好。 至于蒜苔炒肉丝这道菜是何时有了的?大概是不能知道。据《古今注》和《农政全书》考证,古中国种植的蒜最初叫卵蒜,也即称为小蒜的。说起大蒜来,原就不产在中国的,据资料,其最早在古埃及、古罗马、古希腊等地中海沿岸国家栽培,后由汉张骞从西域引入中国陕西关中地区。若以汉代就有大蒜栽培来言,蒜苔炒肉,这一道菜早不过汉时。

吃这道菜,多是正月后旬,稍早,蒜没抽苔呢;晚了,蒜苔又老掉,故,吃蒜苔炒肉丝一定要吃个好时候,若吃不逢时,不如不去吃。当然,此菜也不可多吃,蒜苔多食,不利肝脏,所以,若吃得过量,反倒是为嘴伤身。 诸君知道,中国人饮食讲究,一奇二鲜三情调。 所谓吃得奇,便是要吃些不大可能吃得到的。刘义庆《世说新语》有载,当年石崇为了给人比富,在吃食方面,也定要压人一筹。其中一项,就是冬天吃韭菜。大冬天的,韭菜不生长,然而石崇能“恒冬天得韭蓱虀”,即是一整冬天都能吃到韭蓱虀。而所谓之“韭蓱虀”便是用韭菜、艾蒿等捣制的腌菜了。这,可谓吃奇一例。再就是,国人讲究吃鲜。《红楼梦》中不是有刘姥姥送时令瓜果菜蔬到荣国府一段故事么,书里说老太太见了就高兴。想那史老太太,那么富贵大家太君,有什么没有吃过的,偏偏就好吃些野意,掐个鲜儿来吃的。还有就是古来一些文人,吃饭饮酒,爱追求些情调。比如,雪夜拥炉吃炖肉之类的,大概就算是讲情调。朱自清有文章,说他与其父,冬夜里头吃白水煮豆腐,想想也是颇好。 如此说来,吃蒜苔炒肉,算是哪种吃法? 以上三种吃法都有,也都可以算不上。因为,大抵这蒜苔属味厚一族,有生蒜气,再炒上肉,味道更宽厚,大凡那些自命清雅的文人是不多喜欢的吧,故以此谈情调,似乎是不确;至于论到吃鲜与奇,在当下,这道蒜苔炒肉丝的菜,更是无从谈起了。然而,对另一些中国人,比如坐了大牢或者到南极去旅行,能吃上一盘蒜苔炒肉丝,想必既奇又觉鲜美的。因此,物品之高下,犹若人品之贵贱,皆一时一势也。 乡下人吃蒜苔炒肉丝,便没有赋得那么多意义。 更谈不上俗与雅,而是到了正月末,地里的蒜苗抽苔了,便要去掐回来,一大筐蒜苔嫩嫩的,又长又肥。又恰逢刚过罢年下,家里有些腌肉。妈就说,今黑儿(俗语:晚上之意)给你们炒蒜苔肉丝吃。那些年月,没有电,天一擦黑,灶火屋须要点上灯。妈就在灯影里给我们炒菜做饭。家里的大花公鸡与几只九斤黄母鸡,一个接一个飞上核桃树枝栖息去;大黄狗卧在窗边暗荫里,似乎也要睡,只是忽然听到村街上有人走过,就要警觉地竖起耳朵来。我与妹妹,头抵着头,趴在堂屋内一张小方桌上,映着一盏挂在墙高处的马灯,翻看着连环画书。妈喊一声:“喝汤啦!”接着,就一手端盘蒜苔炒肉菜,一手端碗玉米糊糊(俗语:即玉米粥)进屋来。我多是不动的,小妹便像小燕子一样飞出去了。不大一忽儿,小妹妹也手端一碗饭进来。妈旋即又折回灶火屋去,将才烙好的烙馍给我拿几张过来。蒜苔炒肉丝,卷进烙馍中,或将烙馍卷瓷实了,一口菜一口馍,然后再喝一口玉米糊糊,那味道软香,现在忆来,真是天下至美也。 我妈从没学过这厨艺那烹技的。 然而,妈妈做的蒜苔炒肉丝,就是吃着软香可口。后来,行走世间,会在不同地方吃过一次二次这道菜的,然那些厨子们做的比起我妈妈烧的,不客气地说,皆逊色得太多!妈妈做的这道菜,嫩甜香软,吃起来贴心暖胃。这有一比,就是睡眠与休息之差异。睡眠也,乃是倒头便睡,一觉到醒,精气神倍足;休息也,似睡非睡,乍睡乍醒,一觉醒来还是感到很困。妈妈烧得这菜,配着烙馍玉米糊吃了,即酣睡也;外边厨子烧的所有菜,皆类似小憩,不顶劲儿,支撑不起来精神。这,就是大区别! 2016年2月13日星期六,磨砚斋。

|