又一位八十年代的诗人离我们远去

最早知道老木是因为89年2月他参与和发起的三十三位中国知识分子恳求政府与执政党释放魏京生的公开信和随后引起的整个知识界的连锁反应。紧接着是更大规模的学生请愿运动的爆发。

刚刚在推上看到苏晓康的一个帖子,心里咯噔一下,又一位八十年代的诗人离我们远去: 苏晓康推特:从国内传来噩耗,老木刚刚去世。三十年前在巴黎,他跟我一道在索邦大学学法语,他去租了一间居室,我们同住。后来我离开巴黎,再后来我在美国车祸了,很久才听人说,他在巴黎成了流浪汉。我再也没有见过个头跟我差不多的这个北大中文系七九级年纪最小的天才诗人……

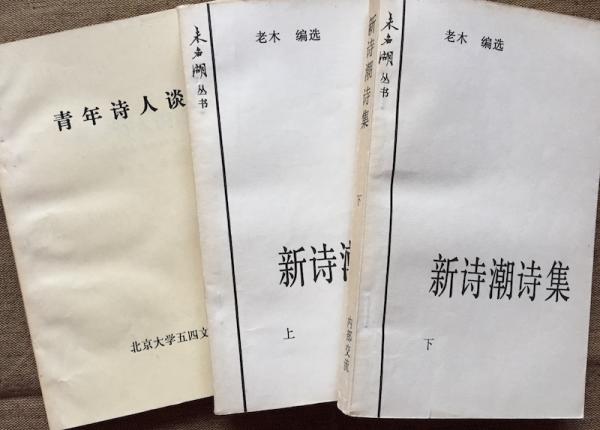

网摘:当年老木编的《新诗潮诗集》尽管铅字印刷,后来被中宣部判为非法出版物,某种程度上也说明了它的地下文学性质。老木编的《新诗潮诗集》、徐敬亚和孟浪等人编的《中国现代主义诗群大观》是那个年代重要的文学事件。而老木的境遇,也象征了八十年代地下文学的境遇;八十年代结束于一片枪声,而中国的地下文学在一片枪声中发生摇晃。老木的身影从中国本土飘零到巴黎街头… 老木的大名叫刘卫国,是江西人。当年北大四才子之一(海子,骆一禾,老木,西川)。八九之子。《新诗潮诗集》在一年内发行了三万多册,这本书的主编及发行人就是老木,一个年仅二十三岁的青年诗人。老木出名了,他的并不太严重的厄运也降临了,一九八六年的反对资产阶级自由化运动开始后,老木被中共中央宣传部点名批判,《新诗潮诗集》也被中宣部作为“非法出版物“,在北京军事博物馆陈列展出。老木在党校是不能待下去了,在文艺界人士的帮助下,老木幸运地调入中国《文艺报》,担任编辑记者,他终于学以致用,做了一个文学编辑。 八九民运时任广场宣传部副部长。 89年后,不清楚老木是怎么逃到法国的,也不清楚他经历了怎样的磨难,但据说他借酒浇愁,抱着人就哭。苏晓康的脸书上有一段悼念文字,附上了他的旧闻是关于这些流放者当时在巴黎的描述, 中间提到老木看到巴黎的鸽子时泪流满面的事情。

https://m.facebook.com/841628330/posts/10158921781503331?sfns=mo

许多年后,也就是15年的前后网上出现了这样的寻人启事: 【委托,寻找一九八九年到法国,原来北京大学的才子,现在据说到法国多年后精神不正常,流离失所,不知住处去向的刘卫国,别号老木。他的母亲去世,他的哥哥姐姐也在寻找他。他的北大同学成立老木关注团也在寻找他,如果有他消息的朋友,可以联系。他的特征是,带眼镜近视。据说有人看见他要饭。脸稍长。见照片左一。希望朋友们,网友有他的消息联系我0658411718】 ---------------------------------------------------

网上我查到不少有关老木的回忆文章,贴上一篇他同窗的回忆文章。作为我对他和对那个时代的祭奠:

本文写于2013年9月,系作者为北大中文系79级本科毕业30年同学会而作。

刘卫国,我们的同学和兄弟,你在哪里?

大家叫你卫国的时候,你是北大7910快乐的一员。当时我们为什么那么快乐呢?今天想来,可能是由于处在青春的年代,生命力恣肆,可把美好年华当一般之故。

记得有一次聊天,学长黄子平说,中国有两个青春期,一是1950年代建国初,一是1980年代文革后。这两个时期社会上充满向上走的蓬勃朝气,一片氤氲,人心中充满向前走的梦想和憧憬,满目乐观,虽然大家刚刚经历了战乱或浩劫。

我惊奇于黄子平的精当概括,因为在其他场合,自己也几次表达过类似意思,而且似乎听父亲也说过类似的话。因此我以为,那是时代和青春相遇、大我与小我相激所普具的社会心理,而且照理,每一代人都该有类似的心理感受和经验的。

可是我曾问过比我们更年轻的一代人,他们却并无这样的体会。他们的青春时代没有碰上时代的青春期,大时代与小人物的命运未曾共振共鸣,不能产生个人因与时代同步而可能导致的引导时代的错觉,不会出现本由时代塑造却自以为在塑造时代的误会。 其实我们快乐的源泉,也许更在于内心的梦想,所追逐的文学梦——诗歌。青春只是一段可计量的物理时间,而生命的体验、扩张及对梦想的追求及其记录才赋予它真实的存在感,只有文学能够整合和表达这一切,只有诗歌才能绽放它的光华。

当时,选择文学为志业的我们,那么狂热地阅读,那么热切地交流,那么痴迷于写作。剧烈的社会转型,急剧的思想变化,多元的学术争鸣,纷繁的文艺时尚演绎,统统夸张变形地汇流于我们个人奋斗的白日梦之中。争吵、讥嘲、义愤都在激励,听讲、奔波、表演都是抒写。

记得大二时暑假回来,你那么兴奋地讲和山东大学经济系学生韩东在火车上的相识,并把他寄来的诗作一一展现;记得一起参加五四文学社的有关讨论,公刘的、徐刚的、叶文福的、雷抒雁的、杨炼的……讲座,虽内容和水平不一,却总能激发我们思考诗与人、与社会、与自然宇宙的关联。

也记得有一次你写了一首诗,给吴诠元和我批得体无完肤,你垂头丧气的样子。你把你的诗拿给谢冕老师看,谢老师肯定其中几首诗清新真挚,你溢于言表的欣喜之情我也记得。

还有一次,国庆前我模仿江河写的反思共和国命运的一首诗,要登在三角地的墙报上,却受到学生会潘维明刘晓峰们的阻挠,引发主编墙报的班长老贺的怒火,你的义愤和吴诠元的声援我也记忆犹新。

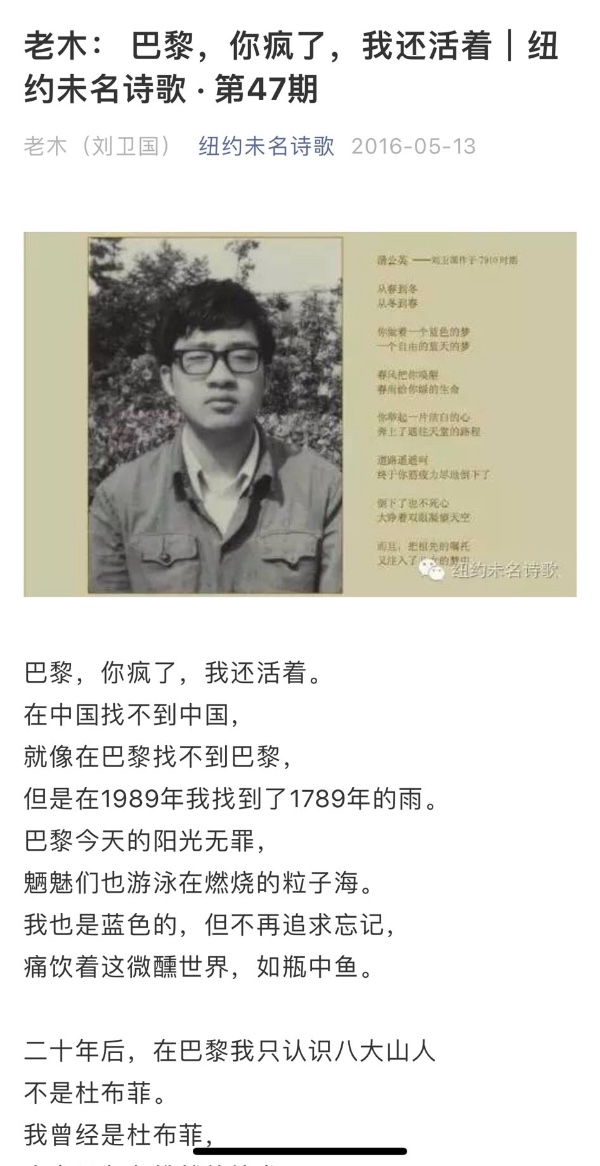

学生时代的刘卫国。

现在想起来,那时我们的自我那么不自我,自以为个人了哲学了艺术了现代主义了,却依然不脱时代文化革命传统的制约,一举一动,都和中国社会变革和进步的主题有关,时代和个人互为镜像,彼此映照:大我至于无形,小我微不足道。 后来你当中文系学生会主席的时候,邀我当学生会宣传委员,后来实际当的却是团总支宣委。我至今清楚记得薛涌闻讯吃惊的样子,我也不知道为什么会答应你。

因为上大学以来,早就打定主意要告别中小学的“五道杠”生涯、心无旁骛走“白专”道路的。而且已担当的班生活委员一职,负责每月发放四十几个同学的助学金和分门别类的各种粗细粮票,还得再换成各种菜票,麻烦得要命,永远没人愿意接手,实在没有理由再出任他职。

但为什么竟然“出山”了呢?现在想来,你的单纯和热情的感染,共同的思想兴趣和爱好,以及某种夸张的社会关怀和虚荣心,应该都算是原因。

当然,其中真正的纽带仍然是诗歌,它是我们生命的制高点。它像穿蚂蚱一样穿引了我们,让我们共同进退,一起经历春夏秋冬。

大约是大三吧,你因病休学了,后来改在80级插班,因此晚毕业一年。但我继续读研时,你却已在北京市委党校文史教研室工作。有一次你拿着一摞诗歌目录跑到34楼宿舍来找我,兴奋地讲拟编的《新诗潮诗集》的情况。讲如何通过杨炼找到了多多、北岛,如何淘到他们海量未发表的作品,讲多多如何比已经名声大噪的《今天》派其他诗人如北岛、江河、顾城等诗人更值得重视。

老木主编的《新诗潮诗集》。

后来,这本上下两册由北大五四文学社内部出版的非正式出版物,也成为1980年代中期中国诗歌新生力量的第一次大规模汇聚,是比1986年《深圳青年报》“中国诗歌群体大展”更早的一次大检阅,至今仍颇具史料价值。

我也第一次看到了那么多的出名和未出名的诗人的出色作品,觉得中国诗歌的未来已由他们占据。你把部分诗集寄存在我的宿舍,每次下课回来总有闻讯而来的大学生川流不息地来敲门、购买。我因此成为你的临时“代理”,而你则在那个时候,变身为中国当代先锋派诗人老木。 老木——你工作的北京市委党校,位于车公庄大街三塔寺附近,明清以来最有名的传教士利玛窦、南怀仁、汤若望的墓都在那里。校园树木参天,花木掩映,是个引人遐思玄想的好地方。午餐时人声鼎沸的食堂,就是修道院的老建筑,深邃幽暗。每次走近,总似觉有无限寓意。

本来,中共党校和耶稣会修道院的合址,无神论和基督教义的相替,饮食场所和精修会堂的变迁,已包含了足够丰富的历史吊诡。但一个非党员先锋派诗人“潜伏”于体制大脑之一角,总显出某种矛盾和不和谐。

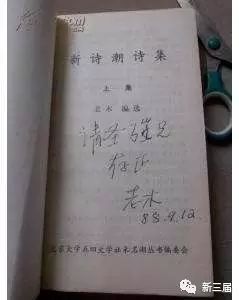

老木的赠书题字。

我对你的访问,因此常常遇到奇怪的现象,比如门卫的盘问和阻挠,邻居老头怀疑的眼目,有一次更看到到访的面容精致的诗人杨炼因不耐盘查和门卫吵响一片……

1980年代在民间在校园确实是诗歌的天堂,但对另一环境秩序而言,不可控、反规范的先锋性总意味着某种危险。你大概就是因此被视作了异端吧。

1986年9月的一天,我因延长毕业刚换了宿舍——那可能是北大校园最阴暗的一角,挨着厕所不说,要命的是几乎不见天日,只有在夏天黄昏日落时,才会有一丝阳光射进靠近门口的狭小窗户——却又因导师赴美一年而提前毕业,因而享有近三个月无所事事、迹近由自性主宰的时间,每日沉浸在尼采和《20世纪哲学主潮》展现的世界中魂不守舍,遨游天外。

这时,你带着一个年轻人来访。来者腼腆温和,长几根稀稀拉拉的小胡子,眼睛闪着奇异的光亮,娓娓而谈他暑期徒步和扒车完成的青藏之行,谈西藏的地理和历史,谈西藏人的精神和生活,谈达赖喇嘛言辞给他的触动。

那时我论文答辩已毕,正做离校前的自我清算,刚把两本写满诗句的笔记焚烧,准备从此诀别诗歌和心中的爱情,转投其实也是一直倾心的另一爱好——哲学,既身心疲惫又踌躇满志,既心力憔悴又意志昂扬。我觉得如果彼时此刻不进行割舍,大概会至于精神分裂也说不定。

但我听了来客的话,忽然意志动摇了。因为我分明看到了能把诗歌和哲学整合起来的另一种形式,超乎语言的生命之“诗意的存在”。你说来者就是海子,和我们同级的法律系校友査海生。

我认定这个还不太出名的海子是诗人中的诗人,他的浪漫主义的纯净和澄澈比我所见过的所有人都更迫近诗歌的元质,能把一切“伪诗歌”逼出差距,使一切“伪诗人”显现原形。

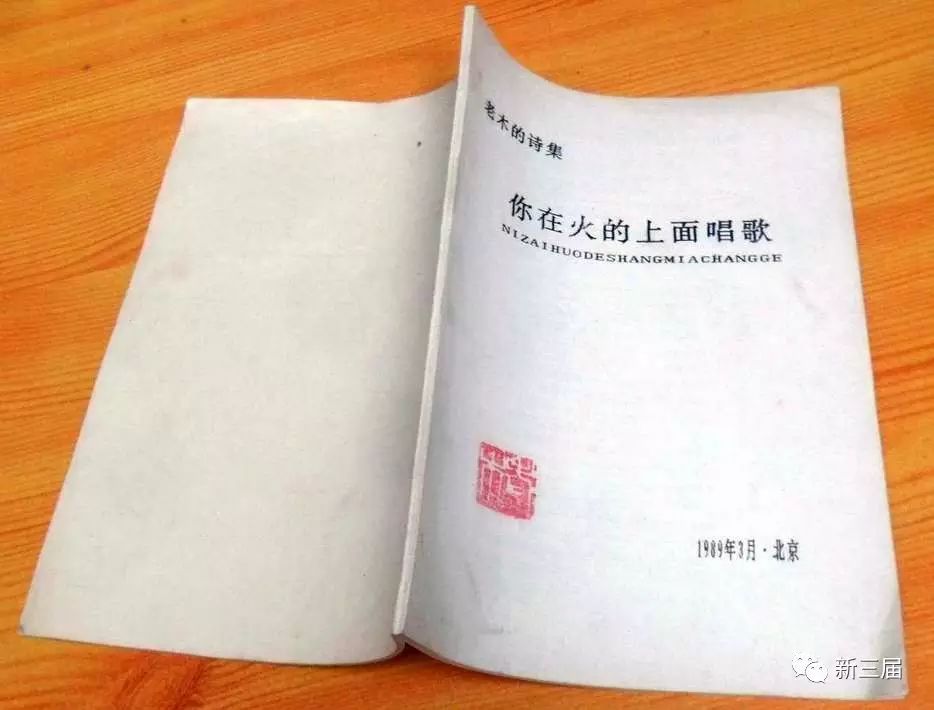

我在超人的幻象中看到了赤子,而你和海子(其实也包括我们的同学、海子遗诗的整理编纂解释者、诗人骆一禾,以及你所不知道为诗人的诗人周易)共具诗质和人格。后来你还专门写了一首诗,记录那天下午1980年代北京常见的寻道者互相切磋探讨砥砺磨炼的一瞬,把它收在自己打印出版的《老木诗集》中。

老木自己打印出版的个人诗集。 后来你就到中国作协的《文艺报》工作了,你的诗人交游圈也更为扩大,你和上海的,四川的,安徽的,山西的……各种诗人往来交流,依然袒露着赤子之心,但偶尔也流露某种浪子气和才子气,我怀疑这种风尘气和江湖气乃是朋友感染所致,不是出于本性,因为交谈中你所欣赏夸赞的诗人,依然是那些真实真诚真情认真者。

像有次在你的蜗居不期而遇的、上海歌剧院的陈东东,就当排属此列——每当我读到鲁迅《野草·秋夜》中小粉红花梦见的“瘦的诗人”,总是无端地想到他。

其实自诗坛成为名利场,诗痞诗棍们无不把自己打扮为诗仙诗圣,假丑恶横行。更有一流人把诗歌当行为艺术,热衷于表演以哗众取宠。结党营私、排斥异己、蝇营狗苟这些行为,诗坛一点不少。诗坛和官场、商界一样,成为一个需要持续经营才能立足的地带,不靠作品,而是靠宣言和运动来炒作。

私底下,听诗人谈论另一些诗人,就像听女人们谈论另一个女人,充满了由竞争、嫉妒而来的复杂机心。诗坛海一般的正负能量裹挟着你,像浪涛里翻滚着一个婴儿,而其他人游泳的游泳,驾船的驾船,漂流的漂流,喧嚣着貌似搏浪其实是随波前行。

渐渐地,你的诗名越来越大了。有一次探亲回家,我看到读高中的妹妹在看一张没见过的报纸——《诗歌报》,上面大半版登着你的诗作。而我那时已步入所谓学界在鲁迅研究室工作,基本告别了对当代诗歌的关注而整日沉浸于鲁迅的思想和文学之中,也感染一些鲁迅式的对人对事的态度,也积极,也虚无。

比如对我衷心爱好的思想,就突然发现其于历史的进步近乎无用——越是深刻和纯粹的东西,越难于为群众所掌握,也越难于真正及物于社会人生,历史的面貌总是简单、粗放地生成的。然而它那深刻和纯粹的境界还是强烈地吸引着我,为守护这种神圣和纯粹的献身还是始终感动着我。

为什么会这样?我想还是由于它所具的美吧,那是一种在天地宇宙人畜动植物之中蕴蓄、穿越和滋蔓的大美、通美,我们可以简单地、无功利地、迫近本质地沉醉在那里。只有道德律可以对峙其中,只有真理的发现可以齐平它的程度。

当然,我并不知道遭遇它是会要人命的,像歌德笔下浮士德博士不断追求意义和价值的一生就是因对它的体验而戛然而止。这是人内心感受自主、自在和自由的美好时刻。

其实只是又过了两年,这至纯至真至善至美汇聚的惊天动地的一刻,就历史性地、偶然而又必然地和我们遭遇了。

既是观众又是演员的我们,似乎沉醉于思想与行动不二、理念与现象合一的激动和狂欢之中。记得一通电话之后,我们相约了见面的地点,然而在滴水成湖的空前的广场盛会中,我从阜成门你从团结湖的郑重赴约却再也未能完成。

1989年春,诗人西川、骆一禾、陈东东、 老木、欧阳江河、翟永明合影。

后来,你似乎被当局挂上号了,一个真诚单纯热切的诗人从此远走异乡。1990年代的最初几年里,我不能确知你的消息。那时好友薛涌已从政治学所辞职,埋头于托福GRE之中而准备出国留学。我也换了工作单位,每日体会中国社科院施诸助研以下青年知识分子的惩罚——坐班。

在办公室阅报喝茶的沉闷气氛中,我在《参考消息》之类报纸上,偶尔瞥见你在法国发表的不成熟的政治言论。你似乎在兴奋地、然而吃力地重新认识和定位自己,像拥抱诗歌一样一片浪漫地拥抱着政治。我很自然想到了屈原,因政治理想和怀抱不得其遇而焦灼,因遭受放逐思念土地和人民而毁灭,这真是不祥!

但又一日,在单位资料室的台湾《中央日报》副刊上,我看到有大幅版面登载着老木诗歌专辑。在那里,你一如既往地在歌咏爱情、土地和人民,格调依然清新真挚,但生命境界更为阔大,情感变得深沉含蓄,一汪清水变成了一潭湖绿。

我由衷地为你诗艺的进步和成熟而高兴。我久别的诗情也因之死灰复燃,写了一些貌似自怨自艾其实是顾影自怜的“小我”之作。但我发现,在我机会主义的诗歌之路上,我已彻底掉队。虽然我依旧批评你的性情比你的语言更接近诗歌,你的言语比你的行动更不适宜于政治。 1993年夏,我重回北大工作。一日在校园遇到一向消息灵通的张颐武兄,他高兴地说你在和一个台湾女子谈恋爱,但后来又听说好像遇到了女方家庭的什么阻力。我不知道这对你意味着什么。

大约又过了一两年吧,似乎是在宴请一位韩国诗人的场合,一位后来也是同事的年轻诗人突然和我说,“老木疯了!”我不知就里地大吃一惊,但我知道这个年轻人在中国诗坛和你已经隔代,并无任何交往,所以也就不会采信。

但似乎存在天意一般,没几天我旋即就收到你从意大利辗转寄来的明信片,上面分明写着你未来的写作、就学等生涯规划,而且文通字顺,逻辑清晰。我终于放了心。虽然之后偶尔也在诗人圈子仍会听到类似消息流传,但我严重怀疑它缘于“众女嫉余之蛾眉”的“谣诼”心理,不去相信和理会。 我们一别,转眼24年过去了。生活在继续,社会在变化,曾经清晰的历史的面目日渐模糊。你去国后,邓小平死了,朱镕基来了去了,创造历史的英雄人物代替不断。随着中国加入世界贸易组织和北京申奥成功,那一代流亡者的返国梦渐渐淡出了国人的视线,淡出了新生一代的历史记忆。

到今天中国崛起,海外流亡者群体仿佛由放逐变成了弃儿,与中国的政治、经济和社会进步已然无干。但我知道历史不会遗弃,它即使出于各种原由不停地改写,也无法切断记忆的电路。没有了真实的记忆,我们的文明只会一片黑暗,我们的历史只会是一片空白。 多么希望在北京的大街上突然见到你,多么希望同学会上听到你的消息,多么希望再看到你的诗作,在诗的国度想必你不会再遭受放逐。但你大音希声,俨然已从人间蒸发。无论国内国外,再也接受不到你的消息!你去了哪里?

在1980年代的北大诗人中,海子的死是浪漫的,一禾的死是唯美崇高的,你的被放逐却是凄绝的——其可称悲剧者,不止在不准停留于土地和人民的屈原式流放,虽然这足以毁灭一个诗人,但也许会成就他的诗歌,而把一个诗人从诗的国度放逐于政治之中,让一个人的才华和心智错置,这才是更令人痛彻心肺的毁坏,才是更巨大的生命悲境。 老木,你在哪里?你在哪里漂泊?我们想念你,7910等待你的归队!

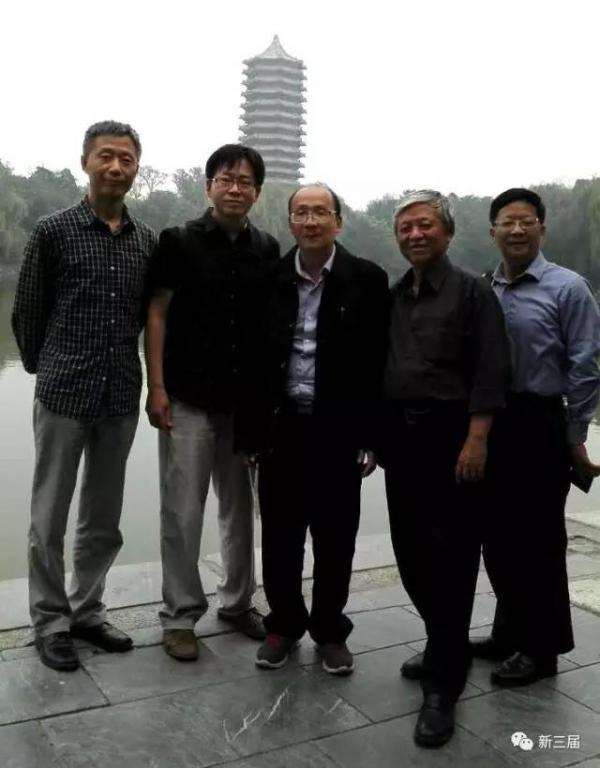

去年归国的诗人老木。 作者附记: 该文写完一年多以后,曾由微信公号“零度写作”推出,刘卫国——诗人老木的失踪也因此为社会所关注。 2015年初,北大中文7910文学班的同学联合刘卫国的弟弟妹妹等亲属,开始寻找已失踪多年的诗人老木。

经由同学王友琴的努力,组织起一个广涉中国内地、法国、北美、港台的寻人网络。在数批巴黎志愿者一年多的不懈寻找下,终于找到了身患疾病、流浪巴黎街头的刘卫国。经过短暂治疗,克服了种种料想到和料想不到的困难,才在2016年6月,使刘卫国同学由巴黎落地广州白云机场,回国继续治疗养病。

刘卫国和同学在北大校园。

刘卫国和诗人朋友小聚。

注:让·杜布菲(Jean Dubuffet),法国画家、雕刻家和版画家

今早醒来耳边响起这首姜育恒唱的《多年以后》,献给老木以及那些流浪在外多年无法归乡的89一代。

|