2016-03-25

枫子

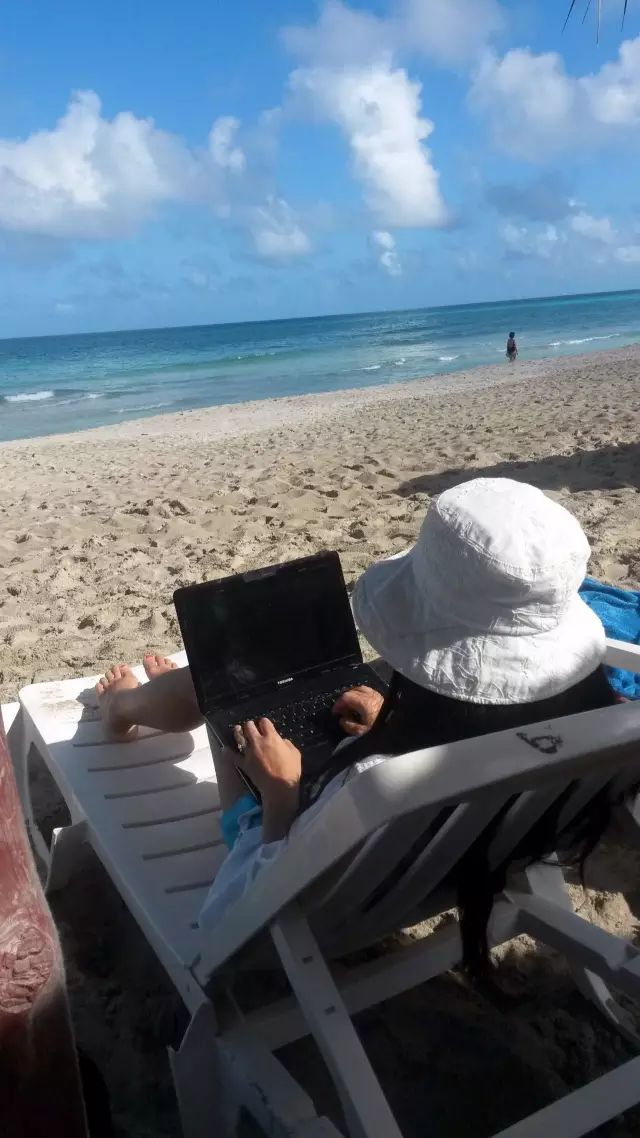

古巴Varadero海滩

海明威的那片海,在加勒比海那一边。海水深蓝、天蓝、淡绿,浅蓝,白沙细浪,棕榈飘摇,比尼斯的英国人散步大道更旖旎温婉,比戛纳的棕榈海滩更细腻洁白。即便是在二月隆冬,加拿大人还是可以来这里戏水搏浪,摇浆出海。即便什么也不做,只是躺倒在阳光底下,倾听海浪的声音,在这唯有天与海组成的纯净大自然里,亢奋的身体也愿沉静歇息,纷乱的心绪也该重头梳理。

这海滩真是个疗心的好地方。面对着一望无际的蓝天与大海,人才意识到自己的狭隘与无聊。尘世间的那些琐事算得了什么,那些人生难题亦不再是理性与道义的两难。这加勒比的海水就是有着神奇的功能,将从前所谓困扰人们左思也难右想也不是的问题统统归零。 不知道加勒比的这片海对海明威到底有什么魔力,他将自己的后半生统统奉献给了这里。要知道以他的能力和名望,他是可以选择任何地方度过余生的:他完全可以继续沉湎于巴黎那席流动的盛宴;他亦可以呆在西班牙去尽情体验最挚爱的斗牛狂欢;他也可以留在满地都是猎物的非洲呀,为了打猎他没少受伤但却沉迷其间乐趣无穷;他也完全可以呆在自己的祖国,他的荣誉和出版生意可都是在那里促就萌生的。可他偏偏选择了古巴,这加勒比海与墨西哥湾中间的一片鳄鱼形的狭长小岛。

如果将他选择古巴说成是因为美国的禁酒令(指美国20-30年代国会立法颁布的禁酒令,规定公开饮酒为犯法),倒像是合情合理,但这也只能说是充分的而非必要条件。嗜酒如狂的他20岁时不就是因为禁酒令而北上到多伦多,从而开始了他一生的写作生涯吗?(他时任《多伦多星报》记者和海外特派员)但那时的他并没有在一个地方久住下去的意思,多伦多的新闻工作给了他常驻巴黎的机会。在巴黎,他又得以北上去到瑞士奥地利滑雪,南下到巴斯克钓鱼,到西班牙观看斗牛,去肯尼亚狩猎、到乞力马扎罗山看雪。他走过的地方着实不少,每一个地方都有让他深深着迷的事和情。然而最后,他还是选择回到了加勒比海的这一头,在古巴,这片简单得只有阳光、海滩、棕榈、椰子的地方,留下生命中二、三十年的岁月和光阴。

起初,他只是美国、古巴两地往返。在哈瓦那的Ambos Mundos酒店,在5楼的11号房间,是他每次回来古巴必住的地方。酒店在哈瓦那旧城的中心,就在西班牙殖民时期的总督府那有着400多年历史的深宅大院附近。那时古巴还是美国的友好附属,美国人在这里就像在自家后院那样得水如鱼。1939年海明威在哈瓦那附近十数里外的观景庄彻底定居下来以前的那十来年里,他在古巴的“家”就在Ambos Mundos酒店的511房,这个只有十来平米的空间里。

房间太小,只容一个工作人员既收门票又兼讲解(门票是2个古巴比索,1美元相当于0.7—0.9比索,依当天汇率变化而不同)。小小的房间除了一米宽的单人床,一柜一几,就是狭窄的洗手间了。这样逼仄朴素的客房因了曾承载这位美国最伟大的作家(之一)的气息而登时有了神圣而魔幻的气质——虽然海明威的文字一点都不魔幻,相反却是那样实在简洁,用词经济,语气平静,言近而旨远,只能以真诚著称而非以华美形容。这魔幻的感觉是我们这些后来者,慕着他的盛名,循着他的足迹而赋予他的,令我们自己深深迷恋其间的一种幻象。

带着这份自予的膜拜情结,我看到他的那部老式打字机都非比寻常:想象着每个按键上都布满了他浸着汗渍的指纹,他每一轮的触键都是那样潇洒俊逸,就好似钢琴家举手落指间,那些动作都不是机械的循环往复,而是那音符的精灵从头脑里跳跃到双肩,再顺滑到伸展的双臂,然后沿着脉搏的律动流向钢琴家那灵敏的双手,又再轻轻悄悄地滑到指尖,最终演化成叮叮咚咚铿锵悦耳的声响。海明威在这部打字机上敲打的,虽然也是26个字母的随机组合,但那组合却闪现着他阅历的淹博和长久经验的光芒。他似乎有无限的能力,将生命本身的密度和广度赋予文字,坦率再现从容阐释。

他敲打出的是欧美非三大洲游走的丰富经历,几十年人生里面的难忘点滴。他说:要想写得好就要真诚地写。他将这一宗旨贯穿始终,以一个新闻工作者的真挚与诚恳,他将小说写得认真坦白。读他的小说,我们不必似读其他小说那样需要面对一个虚构世界的心理准备,而完全可以如读散文时直接认定作者的叙述其实就是他真实生活的观照。所以热爱海明威文章的读者,肯定也有好奇与兴致分享他的生活状态:跟他一起前往滑雪、垂钓、赛马、斗牛、狩猎和捕鱼。我自己就是一个不善于虚构而只会描述真实生活的写作者,所以他文字里透露的真情实感于我完全能够体会得到。

且不论他是引领了“简洁直接”的写作潮流,还是“迷惘的一代”的最佳代表,我从他的文字里读到的就是真实、诚恳、坦率、生动和共鸣。他写在巴斯克国家垂钓,就那么认认真真、细致周到地将行程的每一个细节记述下来,从出发时什么天气,坐上了什么样的车,车上的人都说了什么话,到露宿的小酒馆里的女佣,及女佣的女儿和那些巴斯克风味的吃食,……一直到找钓饵,垂钓,及最后的收获……如此这般便是一篇俭约干净的文章。他描绘得活泼生动,我亦看得身临其境。每每读他的文字,我总忍不住产生这样的疑惑:以他一个七尺大男儿,臂阔肩宽,壮如水牛,经他大掌敲打出来的文字却竟是那样细腻精致娓娓道来不厌其烦。这是怎样一个内柔外刚的柔情铁汉哪!

任巴黎有各式好酒,却没有朗姆这般醇烈;巴斯克虽有上好的溪流可以垂钓,但哪比古巴这浩瀚碧蓝的大海波澜壮阔。不写作时的海明威是个铁汉子,他的世界在大海里,在蓝天下,只有这海与天的壮阔才够由他任意驰骋。他将生命的最后21年都奉献给了这里,这片只有蓝天大海的地方。我看见他有各式鱼竿竖立在房间里,我看见客房和楼下酒吧间的墙壁上,满满都是他出海杨帆,手捧大鱼的各式照片留念。他的老人与海的故事,不可能是温室里灵光一闪创意忽现的产物,那三个昼夜的日出日落,朝阳夕霞,那正午炽烈的白日,那夜晚冰凉的月色,那鱼群出没的规律与形态,那鲨鱼狡黠的心思与诡计,所有这些,林林总总,不可能是不负责任的凭空臆想,糊弄炫耀,而只能是经年累月的实操历练和丰富经验的总结和展现。只有真挚恳切、掏心掏肺地写作的作家,才是对读者负责任、并最终能够赢得读者热爱的人。读者都有自己成熟的心智。

他的《老人与海》便正是用他一生坚守的真诚品质书写的传奇。所以诺贝文学奖将荣誉送给了他,这个写简单文字、丰富生活的铁汉作家。在511房间的墙上,我看到他低头阅读获奖电文那一刻孩子般的笑容,我看到瑞士大使在哈瓦那向他颁奖的珍贵瞬间留念。

令海明威获得最高荣誉的那片海,就在古巴哈瓦那这一边。这片质朴纯净的海洋,孕育着坚忍不拔、自得其所、安于天命、知足知乐的人们。他们安心做着该做的事,至于结果和收获,则都交给上帝来安排。上帝原本为这里做了最适得其所的安置:有适宜的气候,慷慨的海洋,丰饶的土地,和质朴快乐的人民。然而有一天,500多年前,这一切和谐宁静从此不复。西班牙人来了,带着舰炮和瘟疫,没有心理和生理免疫的原居民们便在这两厢“见面礼”的左右夹攻下彻底绝灭。后来,非洲奴隶来了,欧洲海盗来了;再后来,美国人也来了。于是这加勒比海上最祥和平静的小岛从此随着征服者的意识形态变换着主义与信仰:西班牙时期的天主教国家,美帝国时期的民主国家,及卡斯特罗时期的社会主义国家。

哈瓦那革命广场上的切·格瓦拉宣传像

走在哈瓦那街头,处处可见古巴的民族英雄卡斯特罗,及那个帅哥外援切·格瓦拉的大幅宣传画像。画像中他们的目光是那样高远,他们的神情是那样坚定,他们是社会主义的圣斗士,他们是古巴人民的大救星。有人敬佩他们豪迈万丈的革命激情,深为他们那心怀天下、以拯救人类为己任的英雄情怀所鼓舞和激励;也有人说这些人在上帝眼里只不过都是罪人一枚,他们是扮演神的普通人,其破坏力远比魔鬼还可怖。在大救星/扮演上帝的卡斯特罗们揭竿起义后,古巴一千万人民便被引领着走向一条叫做社会主义的道路。

我不知道对古巴人民来说哪种意识形态是他们所喜悦的,但我有一个判别的标准,那就是看看普通民众的幸福指数,和他们的生活实质。在古巴我看到的是我曾经熟悉的那种制度,那个我深受其伤而想方设法逃离出来的社会形态。如今我以一个提倡民主和自由的国家的公民招摇来到这片国土,住在海滨度假胜地,一个除了服务人员外,本地人与狗不许入内的高档区域。我被当做有钱的外宾一般被微笑服务着,我也如怜悯第三世界国家的穷苦人民一般大方地打赏着小费。可我不能从中得到真正的快乐,因为我不是一出生就落地在每一个公民都拥有选举权与被选举权的民主国度里。我当然知道身处这样集权国家里普通草民的生活状态,我用一个巴掌就可以度量他们的思想空间被允许延伸至多远。在那样的国度里,我也曾绝望地向往着外面的世界,我也曾认命地自贬身价。如今我不希望看到地球村里还有思想不能尽情舒展、心灵不能自由飞翔的地方,我宁愿世界上每一个角落里的人们都享受着一样的欢愉和福祉。

这片国土原本可以那样美好,那些宁黄色的西班牙廊柱本可以继续大放异彩而不是锈迹斑斑,那些美式酒吧本可以继续爵士乐飘飘而非清冷破败。这里的年轻人本可以如他们的拉丁民族兄弟那般纵情歌舞,随心所欲地梦想、大胆坚勇地实现自己的理想人生。可是在这块满大街都是卡斯特罗及切·格瓦拉宣传照的地方,在这紧邻世界上第一个实行民主宪政国家的岛屿之上,一千万古巴民众仍在一个家族所描绘的社会主义美好蓝图中艰难实践着。

这一片依旧湛蓝清澈的大海,已经不再是海明威笔下老人心中的那个大海。在那个海里,老人即便出海三天一无所获,但他坚信以自己积攒一辈子的技能和一对能够掌握自己命运的双手,就可以一次次出海,一次次去碰运气。他知道,运气就在那里,没有人能阻挡他朝梦想前行的方向。可如今的这片大海,海里还有鱼,有更大的鱼,可是人们不能去一试身手,因为这抚育了祖祖辈辈的大海,这洒满世世代代汗水的土地,如今都与己无关。这里的一切,都是属于那个姓氏——他们称之为“国家”的。一千万人民的命运,几十年来竟牢牢掌握在一个家族的手里,这是幸还是祸?

海明威的这一片海,蓝天依旧,“太阳每天照常升起”(——海明威《太阳照常升起》)。我真心企盼,那血液里流淌着拉丁热情的人们,能够早一日真正跃出他们所欲的人生之舞。

|