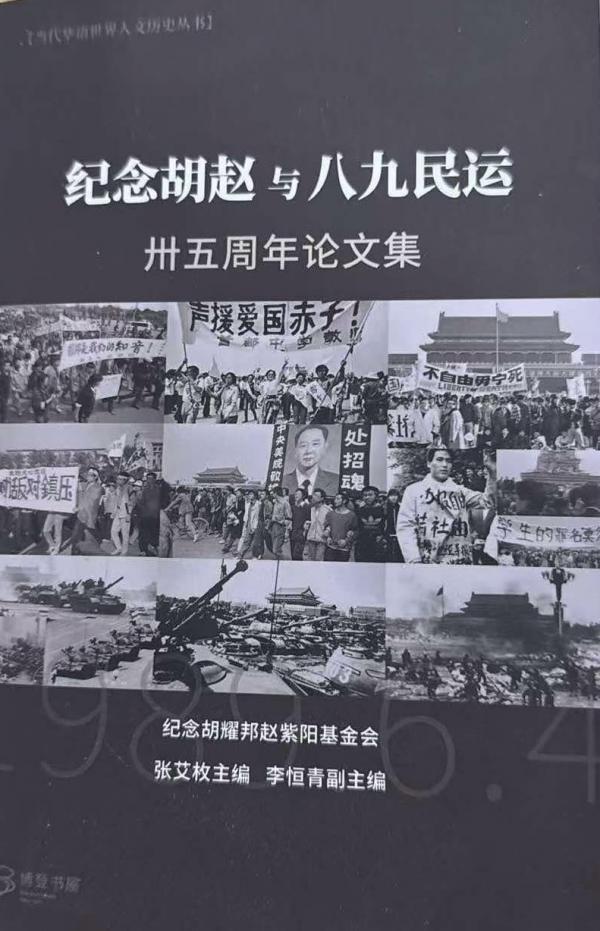

燕按:拙文乃應胡趙基金會約稿而寫,收錄在纽约博登书屋近日出版的《紀念胡趙與八九民运—卅五周年论文集》一书中。

陈一谘求仁得仁 /曾慧燕

前中国经济体制改革研究所所长陈一谘,当年曾在紐約法拉盛及新泽西州普林斯顿居住过一段不短的時間,由于“六四情结”及职业关系,我和他有过比较密切的接触,对他和后来的妻子萧雨(笔名)的“奇緣”也知之甚详。在他的流亡岁月,最幸福的是拥有一位对他始终如一、不离不弃的爱侣。

陈一谘1989年壮志未酬,被迫去国离家。刚到纽约就接受我的采访。他慷慨激昂,大义凛然,忧国忧民,一副“苟利国家生死以, 岂因祸福避趋之”的姿态,颇能打动人心。

他感慨地说:「我自少饱受磨难,49岁又流亡异国。常以天将降大任于斯人自勉,也『以出世之精神,作入世之事业,建人间乐土』为圭皋。”

1989年10月22日,陈一谘到洛杉矶西来寺拜访星云大师,获赠题辞“竹密不妨流水过,山高岂碍白云飞”,他一直以此自勉。

他得意地说,他与星云法师很投缘,並在西来寺求得佛语:“从征万里起风沙,南北西东总是家。”

他自詡是經纬之材,要治国安邦。他长袖善舞,豪情万丈。他认为“一时的胜负在于利,千古的胜负在于理。

1990年,陈一諮应匹茲堡大学历史系教授许倬云邀请前往访问,並与当地侨学界举办见面会。他邀请我同行採访报道,随行的还有他的助理、哈佛大学经济学博士后研究生金岩石。

在我们三人搭机前往匹兹堡的路上,令我印象深刻的是,陈一谘和金岩石都想表示“绅士风度”,非要爭着帮我拿风衣,结果好心办坏事,爭夺间把我风衣上的腰带弄丢了仍浑然不觉,令我又好气又好笑。

陈一谘來美之初,住在艾姆赫斯特(Elmhurst),后来几度搬迁,住过法拉盛罗斯福路夹147街的公寓。

1990年,名重士林的历史学家、普林斯顿大学教授余英時,邀請陈一谘加入“普林斯顿中国学社”,同時发起筹建“当代中國研究中心”(简称CMC),陈一谘出任研究中心主席,他与当时的女友小平曾在普林斯顿大学同居了一段时间。

大約在1999年,陈一諮與医学博士萧雨緣订三生,随她搬去长岛石溪大学。由于他热情好客,住处经常高朋满座,客似云来。

他做得一手好菜,迁去长岛的第一年中秋节,每逢佳節倍思親。他邀请30多位民运人士及各界友好,到他的新家开派对庆中秋。既大饱眼福,也大飽口福。我第一次真正領教他的厨艺和慷慨好客。

他邀請30多人,却做了差不多够一百人吃的菜,忙乎了两天。他卤的猪蹄和牛肚名不虚传,大家一致叫好。他得意地说,他做的卤汁是他的拿手绝活。我这才知道他是一位颇有生活品味的美食家。

有次他和时任《中国之春》杂志社经理的林樵清,邀请我去法拉盛川霸王餐馆共进晚餐,他点了一道豆瓣鱼,由于他的牙齿非常不好,不小心卡了一根鱼刺在喉咙内,当时我看到他痛苦的表情,便劝他试着含一口醋,设法把鱼刺取出来,他却漫不经心地说没事,叫侍应生拿来一碗饭咽了两口。

没想到翌日林樵清来电告说,昨晚陪“老陈”在医院急诊室折腾了一晚,因他凌晨一点多感到喉咙非常不适,只好吵醒林樵清陪他去看急诊,急诊室挤满急需抢救的病人。医生一看陈一谘没有任何生命危险,便把他“晾”在一边先抢救其他患者。一直在冰凉的急症室待到天亮,才有医生过来处理他的病情,又是量血压、照心电图,还要全身检查,最后说要开刀取出鱼刺,陈一谘气得够呛,一骨碌从病床爬起来,干脆不看了。

他叫林樵清送他到法拉盛37大道一家中医诊所,那位中医师只是拿了一把镊子,手到擒來,不費吹灰之力就把那根作怪的鱼刺夾出來了。真是“杀鸡焉用牛刀”。

后來,我跟在美国医院急诊室的华人医生朋友说起这个“笑话”,他们说量血压、查心跳等是医院的例行检查,如果当天遇到华裔医生值班,也许问题就会迎刃而解。

晚年他为遇到萧雨这份“奇妙姻缘”而老怀大慰。 他和萧雨确定情侣关系,我应是最早的知情人之一。他当时喜孜孜地给了我一篇类似“奇缘记”的文章,细述他如何追求萧雨“得手”的经过。

萧雨比他小34岁,與他的女儿吳笙(从母姓)年龄相仿,善良单纯,富同情心,听了他的一番“真情告白”,以及诉说命途坎坷的一生,马上被打动芳心。他“打蛇随棍上”,终于抱得美人归。他並說女儿吴笙也鼓励他大胆追求萧雨。

其实当时包括我在内,凡是熟悉陈一谘的人,都不看好这对老夫少妻。他的前两任女友,也都向我哭诉过他的坏脾气,其中一位女友,晚上被他赶出家门,赶搭最后一班车來投奔我。但真沒想到,萧雨以柔克刚,真情相待,竟感化了自命风流不羁的陈一諮。

1999年,我们一位共同朋友的儿子结婚,给我们发了喜帖,邀请参加其子婚礼,席設纽约曼哈顿金豐大酒楼。

当天大雨滂沱,我们到了金豐酒楼,萧雨脚上穿了一双露出脚趾的凉鞋,经水浸泡,鞋底快脱落了。当时颇爱面子的陈一谘觉得很“失礼”,也对萧雨表示内疚,他叫我赶快带萧雨去附近鞋店买一双新鞋子,可是,附近唯一一家鞋店只卖球鞋,加上持续大雨及婚礼马上开始,未能如愿。

看着身为医学博士的萧雨如此温柔贤淑,为爱牺牲甘之如饴,我深受感动。隔天,我给陈一谘打电话,问他萧雨穿几号鞋?他说不知,我叫他拿萧雨的旧鞋子看看,然后告诉他,我有跟萧雨身材差不多的朋友回流香港,要扔掉一大堆衣服,如果不介意,我就拿过来送给萧雨,物尽其用,

接着,我直奔附近的百货连锁店,买了三双鞋子和几件衣服,混到香港朋友赠送的一大袋衣物内,送去他们长岛的住所。

萧雨试过鞋物后,高兴地打电话来道谢,说每件都合穿,而且很喜欢。

萧雨在石溪大学获得医学博士学位后,曾去波士顿实习,后来应聘南加州大学。陈一谘追随随萧雨左右,最后定居洛杉矶,他自詡范蠡,携美人隐于江湖。

原本以为两人就这样甜蜜地恩爱到老,但自2002年起,陈一諮先后患末期淋巴癌和胆道癌,不久传出陈一谘患癌「來日无多」的消息。出于关心,我打电话问候他,他依然中气十足。

他说右颈的瘤子已经长得有鸽子蛋那么大,西医给他作活体细胞检查后,让他立即住院作手术。他由於没有医疗保险,担心住院治疗,付不起医疗费、住院费。 崇拜他的朋友,帮他在大陆某自然疗法中心作了检测,女儿给他带回的检测报告说,他的癌细胞比很多死去的癌症病人还多。

2005年,陈一谘和萧雨移居波士顿,不久.病情恶化,胳膊和腿不能动。 2008年7月,陈一谘在加州飞往纽约准备前往费城会见达赖喇嘛途中,突发急性胰腺炎,疼得在飞机上打滚,险些痛死过去,紧急送院抢救。那次他差点见不成达赖,医生不让他出院,他在医院签了「生死状」,兼程赶去见达赖。

同年10月,他经常感到头晕眼花全身无力,医院给他作的血液化验检查结果令人难以置信:四个肝功指标超过正常十倍,癌症指标超过正常100倍,黄疸指标超过正常70倍。

接着再做CT、核磁共振和超音波检查,医生说是晚期恶性胆道癌,必须立即切除胆道、部分肝和大肠,用大肠再造一个胆道。

陈一谘问主治医生,是否可以不做手术?主治医生和几个医生商量后回答说:“那您想吃什麽就吃什麽吧。”他心知肚明,“看来西医已经宣判我的死刑”。

他后来遍访中西名医,也都说很难治。这时,他全身从内向外出无数红点而奇痒难熬,一周内大便拉出的都是深黄色的油花,据说是因为胆道不能正常工作所致,亦即所谓的「脂肪泻」。

又因为黄疸的关系,他看交通灯时,绿灯变成浅蓝色,红灯变成了浅粉色,医生不让他开车了。

短短三个月,他的体重从156磅掉到108磅,走路也走不动了,上楼都得爬上去,说话也发不出声音了,亲友们看他奄奄一息、一副气若游丝的样子,为他着急。

他在重病中时时刻刻忍受病痛的折磨,筹拍了《历史的震撼—天安门事件实录》纪录片,以使后人不忘历史;更以惊人意志完成百余万字的《陈一谘回忆录》,书名最初為「寻路」,喻意他上穷碧落下黄泉、苦苦追寻自由民主和救国救民真理的心路,记述一名热血青年为国为民矢志不渝的奋斗。

患难见真情,萧雨在繁重的学习和工作之余,一直对陈一谘悉心照顾,他常满怀感激说:“萧雨是观音菩萨给我送来的下凡仙女,自结合以来,每天都受到她无微不至的照顾,没有她自始至终的帮助,这本书是难以完成的,我也不可能活到现在。”

我为他俩的真爱感动,曾提出报道他们的“奇缘”。陈一谘说要征求萧雨意见,低调的萧雨却说她生性“淡薄世事,不喜张扬”,並在给我的邮件中强调,“妹与老陈心心相印,真情永存。”

后来,陈一谘告诉我,实情是萧雨担心连累尚在国內担任公职的父亲。

命悬一线的陈一谘,能够抗癌12年,与他后来访得有「中医传教士」之称的温哥华名中医卓同年有关,经朋友及女儿恳求,卓同年专门到洛杉矶为他治病,用「扁鹊脉诊」给他诊脉,又用「玄晏针法」在他背上扎出不少黑血。

卓同年对他说:「你病得很重,积劳成疾,旧伤复发,五脏俱损,命悬一线。我可以治你的病,但救不了你的命,要救命还得靠自己,先用三个月的时间,以去黄疸为主,配合服药、艾灸与练功,看看效果再走第二步。」

结果,两个多月后,他的黄疸指标降到当初的七分之一,只超过正常十倍。卓同年说他的胃、脾、胰、胆、肝都坏了;第二步治疗是要「重塑五脏」,关键是「闭关」六个月,期间,除了服药、艾灸、练功以外,什麽事都不要做,什麽人都不要见,什麽问题都不要想,不打电话也不接电话,以免五劳七伤,只有作到恬澹虚无、精神内守,病情才会缓解。

2003年9月26日,卓同年第三次到洛杉矶给他诊病时,高兴地说:「你的生机已经大于危机,但还要继续『闭关』。」

到年底,奇蹟出现了,他的血液化验的各项指标几乎都趋于正常。自他2008年底患恶性胆道癌以来,洛杉矶西医名家梁宏不断悉心为他检查身体、观察病情变化,一度也啧啧称奇:“真是奇蹟!我行医还没有见过一个晚期癌症病人,黄疸那麽重,居然能活下来。”而且这一活就多活了12年。

2009年初,卓同年认为他的生存率只有5%,但两年半后,他活下来的机会又上升到60%。这都是生命的奇蹟。

2011年,我在世界日报发表一篇採访报道《抗癌九年

陈一谘的生命奇蹟》,他总结说,他的九年抗癌路,除了卓同年外,还有两位名中医也起了重要作用,一为「八大名医」戴希圣之子戴克刚(蒋纬国曾专门从台湾来美找他治病);二是原中国科学院顾问郭德纯用特异功能给他发功、针灸、艾灸。

在他最落魄的时候,萧雨不计名利勇敢接受他的追求,此后一直无怨无悔陪伴他直至生命尽头,尽管他晚年两袖清风,一贫如洗,饱受病魔折磨,先后患淋巴瘤、急转慢性胰腺炎、晚期胆道癌、腹主动脉大溃疡、左上肢麻痹、胸椎大面积压缩骨折、肾出血、心衰等,萧雨与他共同对抗癌魔12年,爱他敬他谅他,无条件集爱人、亲人、友人、师长乃至孩子于一身,甚至扮演学生、医生、女儿及老妈子的角色,在她眼中,“老陈”既是老小孩,也是老顽童。

在他临终时刻,她始终依偎在他身边,握着他的手,吻着他的脸,柔声细语安慰他,在场人士无不为她的真情动容。人生至此,夫復何求。难怪陈一谘走得安詳,含笑而終!

陈一谘于美西时间2014年4月14日下午3时,在洛杉矶家中安详逝世,享年74岁。

陈一谘女儿吴笙当时在接受我的电话访问时表示,父亲在生命的最后时刻,虽然已无法言语,但神志十分清醒,走得毫无痛苦,十分平静,没有恐惧或挣扎。当天上午,家人给他从院子里摘来他亲手种的丁香花,他显得很高兴。后来突然就走了,甚至嘴角还挂着一丝微笑:“他是安心地离开的。”

她说:“爸爸受了这麽多苦,他累了,终于可以休息了。”

萧雨强忍悲痛,以泰戈尔的诗句为他送别:“世界以痛亲吻我之灵魂,要我报之以生命的欢歌。”

陈一谘一生毁誉参半,萧雨作为他的枕边人,应最有资格发言。她高度评价他的一生。 陈一谘生前曾表示,“从来变革者没有下场好的。我也不例外。岂能尽如人意, 但求无愧我心。”

萧雨一錘定音:“先生求仁得仁,得其所哉。”

![]()

|