那一代外省人終身痛恨的對象,卻也照見了我們的不堪與無知作者 李律

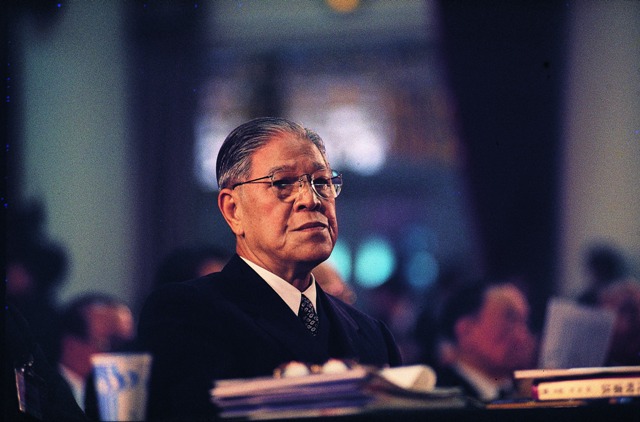

李登輝將一個高壓統治40年的集權國家,逐步轉變成一個穩健民主的國家。

李登輝將一個高壓統治40年的集權國家,逐步轉變成一個穩健民主的國家。

前幾天錄音完從電台返家的時候,看見路旁的家具行,幾個人圍在電視旁邊,我下意識知道有大新聞,一眼望去,原來昨天誤報的烏龍新聞,在第二天成真了。一個時代人物,真的走了。

圍著電視的人們講著台語在討論著什麼,那個情景讓我想到了1997年白曉燕案時的南非武官挾持事件。當時在政大大門口斜對面的唱片行有座電視牆,指南路上的人們圍著電視看著當時陳進興與警方對峙的最新消息,也是這樣地討論著。

又是某個重大事件發生的歷史時刻,今年好像特別多。

這兩天我看了不知多少媒體對於李登輝的討論,但是不知怎麼,我就是一個字也寫不出來。

假如是往常,我大概會花個幾千字寫一篇長文,去談那個表面上生猛帶勁、實際上步步驚心的1988年,一個臨危受命擔任總統的本省籍國民黨員,如何在蛇蠍環伺的龍潭虎穴中一步一步地冷靜鬥爭,將一個外來少數政權血腥高壓統治40年的集權國家,逐步轉變成一個穩健民主的正常國家。

但是我寫不出來。不是沒資料的寫不出來。不是沒靈感的寫不出來。不是偷懶的寫不出來。是情感上寫不出來。我心中理性的那一面,早已經將他執政的12年台灣所遭逢的政治情勢、民主改革進程、美中台角力、兩岸矛盾、世界大勢,都按照編年史一般地在腦海中清晰地列出來了。但是我感性的那一面,一個字都寫不出來。

他是我爸爸—–還有他那一代的外省人,終生痛恨的對象。 外省二代的恐懼高一的時候,我的高中同學就跟我說了李登輝怎樣透過政治權柄與手段,接連鬥倒了蔣經國佈置在他身邊的三著棋:政權俞國華、黨權李煥、軍權郝柏村,而在無聲政變中,他逐一清掃了所有政敵,將黨政軍全部握在手中。

「你知道嗎?他要當的是台灣的國父,而我們所有人都要跟著他陪葬。」

他是外省後代、我也是外省後代,我想他刻意對我說這件事,決不只是因為我們只是不熟的朋友。

那是1994年,國民黨與新黨內鬨,台北市長的寶座白白讓給了得票率只有四成多的民進黨候選人陳水扁。

那是出於一種身為外省族群的危機感吧?在1990年代國語政策逐漸解禁、台語開始漫天鋪地地在各項媒體文本中出現,民進黨所代表的台灣本省勢力步步進逼,我的高中所在的城中區,每天都有民主戰車到處遊街,一邊用台語大喊:「台灣愛獨立!」

我不喜歡國民黨、但我更害怕民進黨。在我腦內的劇場裡,我彷彿看見民主戰車上那些聲嘶力竭情緒激動的人,把外省人一車一車地載到海峽邊,叫我們自己游回去。

當時的外省菁英們(絕大多數在新黨)用了一個名詞來稱呼我的濾鏡中呈現的民進黨:「福佬沙文主義」這個充滿了種族主義禁忌的大旗,或許精準地掃中了包括我爸爸那一代、一直到我這一代的外省人心中最深的恐懼。

這種因誤解而生的恐懼,讓我直到李登輝在2000年下台為止,都是用極度仇恨的眼光在注視他的。而我猜想一定年紀以上的外省長輩,也許到了今天都還是一樣維持著那樣的眼光。

但是,在2005年馬英九當選國民黨主席後,我突然就可以接受了。可以接受那個李登輝時代我每每批評黑金政治、批評貪汙腐敗的那個國民黨。

現在想想,當時的我不是笨蛋。會讓我這樣想的核心還是恐懼。恐懼一個自身都不能決定的血統,有一天會惹上殺身之禍、或是流亡的命運。

現在想想,我到底是怎麼從一個外省二代的國民黨信徒走到現在這一步的?2014年前後我為了寫論文而大量閱讀的戒嚴時期史料,還有當時實際在發生的,從國光石化、大埔張藥房、士林文林苑、洪仲丘案一直到學運,那一切都像是一個不可逆的啟蒙歷程:我信仰的黨是個殺人黨、我推崇的總統是個賣國賊、而我從少年時期痛恨的仇人,其實是個大英雄。

他們倒台了,而你獲得民主的果實請原諒這樣劇烈的轉變讓我變得扭曲,假如以前我所痛恨的原因在現在來看都是具有偉大的緣由,唯獨無法看破這樣的時代巨變的人,是因為永遠活在過去,那麼答案很明顯,以前的我、還有永遠都無法消解那仇恨的,我已逝去的爸爸,他們都永遠地活在了過去。

好傻啊!爸爸!還有以前的我。你們所恐懼的事情,最後都沒有發生。因為站在你對立面的人,並沒有要趕你走。那是你所信仰的那些人編出來的謊言,而那些人要編這些謊言來騙你繼續捍衛那個虛幻的帝國,是因為在那個帝國裡,他們吃香喝辣,而你明明分不到半分。但是他們輕輕鬆鬆用黨國、用省籍,就把你綁架了。

你以為他們倒台了你就跟著死;結果是,他們倒台了,而你獲得民主的果實。 好傻啊!爸爸!但我不能怪你,我又有甚麼資格怪你?你在那個極端而怪異的年代,努力活下來了。而我只是個膽小鬼而已。

所以我永遠沒有辦法持平地說出李登輝對於現今仍然活在這個島嶼上的每個人的貢獻。你可以說他是偉大的人、他是腦袋清晰的人、他是有理想性卻更重實際的人、他是深諳政治權謀的人、他是高瞻遠矚的人、他是最後一個繼承武士道精神的人、他是能忍人所不能忍、將心中的遠大抱負化為長時間的奮鬥而實踐的人。而他曾經是我深深痛恨的人。

愈從事後諸葛的角度,去論證他在執政12年當中所造成的種種改變:寧靜革命、國是會議、廢除動員戡亂、終結萬年國會、六度修憲、總統直選、民代全面改選、修訂國統綱領(實際上就是將死統一一途,真高招也)、不懼飛彈威脅、贏得國際支持、提出特殊國與國關係等等,從30年後知後覺的角度去驚嘆他在當時的前衛概念與宏大願景、宏偉企圖,就愈對比出了痛恨他的那一輩人,我爸爸、還有我,是多麼地器小而無知。

愈是承認這事,愈是承認自己的不堪,還有那個把一輩子都賠給了荒唐的黨國的爸爸。 在21世紀重新審視台灣地位1923年,李登輝出生在大正年間日殖台灣,三芝的一戶警察人家。5年後,我爸爸出生在長江邊上的貧苦省分、貧苦城市裡的貧苦家庭。

爸爸這一生還真的是沒得選,貧苦家庭的么子,一出生沒多久爸爸就抽鴉片死了,小小年紀拖著鼻涕就跟著逃難、沒飯吃只好去當兵、一當了兵國民黨就輸到脫褲子,一路逃到金門、逃到台灣,人生到中年才結婚生子又為了家庭做牛做馬一輩子。

要是可以選擇,我真希望爸爸不要出生、反正我不出生也沒關係。

苦悶至極一個字也寫不出來的時候只好去看書,就讀到了八旗文化近期才出的《文明的海洋史觀》,才終於找到了一些,或許可以找到一些,回應得起李前總統的慷慨禮物,我這種死讀書的臭老九,終於可以對前輩們交託到我們手中的島嶼,一點點接續性的想像。

台灣是邊陲。台灣在中國的版圖中,就是東南海疆的邊陲,在中國大一統的農業帝國大陸思維中,邊陲要務是防禦而非發展。清帝國末期有左宗棠與李鴻章之爭,乃是在捉襟見肘的大清財政中,爭論西北邊防與東南海防何者為重、何者優先之論。 台灣的位置在大日本帝國時期也是邊陲,是南境的邊陲、卻也是南進的跳板。大日本帝國南進的發展看似是列島作戰,但是擴張戰爭增加帝國版圖與經濟的思維,卻又是大陸思維。

台灣的位置,放在整個南島語系的世界分布中也是邊陲,台灣是最北之境,五千年前不知何種原因,南島語族的祖先開始了離開中國大陸的大撤離,以台灣為跳板,一路向太平洋與印度洋展開大遷徙。

台灣因為其特殊位置,在大中華圈中屬於邊陲、在東北亞圈也是邊陲、在東南亞文化圈還是邊陲。但是如果換個想法,把大中華圈(海洋中國)、東北亞、東南亞三個文化圈統合起來,台灣就會位在最中心。

然而,台灣自從在世界文明史首次出現以來,就是深深帶著海洋性格的。在荷西時代,荷蘭人需要從巴達維亞(雅加達)基地前往長崎做生意,需要一個中點作為補給,於是相中了台灣的大員(其實一開始是澎湖但是被大明帝國打槍),對荷蘭人來說,台灣可不是邊陲。

對西班牙人來說亦然,他們需要從菲律賓基地前往中國沿海的中間補給點,於是相中了島嶼東北的基隆與淡水,台灣自然也不是邊陲。

對鄭成功來說,他統領了一個海洋帝國,他有靈活調度的水軍,他也有茫茫大海上只要符合效益、能夠有效管理,都可以當作基地的靈活海洋思維,而選中了台灣。但是他的心裡還是一介明臣,夢想光復中興一個大陸帝國,這樣的思維決定了他的王國的短暫命運。

中國自始至終就是一個大陸帝國、農業立國、內聚、保守、權威、官僚,要發展海洋中國,實屬不易。然而20世紀以來,中華帝國因為政治因素而管不到的地方:香港、澳門、台灣、新加坡,這些華人社會卻恰巧因為地理特性與地緣政治的緣故,而在治理與商業政策中顯現出海洋思維:靈活、效率、透明、結盟、貿易、共好、外在耦合的特性,開始呈現出海洋中國的特質。

今年6月港版國安法的通過,我們可以判讀成,中國將香港內地化,或者,我們用另外一個角度來敘述:香港與澳門,從此失去了海洋中國的特性,轉變成為中華帝國治下與北京、上海、武漢、重慶沒有甚麼兩樣的大陸性帝國(內陸導向)城市。

那麼,海洋中國還剩下哪裡?嚴格地說,就剩下台灣與新加坡。也就是說,那些因為港區國安法的實施,倉皇逃離香港的諸多機構:包含跨國投資集團,以及金融、服務、資訊、情報交流等等產業,他們也就必須在台北與新加坡之間做一個選擇,成為他們未來的根據地。

以金融產業與投資來說,他們大多會選擇新加坡,因為台灣金融制度僵化又不國際化,相較之下,新加坡早就已經是亞太金融之都。然而,假如是服務產業、內容產業、文化商品產業、以及資訊情報交流產業,則非常有可能會選擇台北。

也可以這樣說,在香港內地化之後,台北,彷彿回到了1980~90年代一般,變成了中國的敲門磚,變成了想要接近中國但是又不可能待在中國的所有機構,最便利的駐點。

台灣在這幾年的大國博弈棋局中,因為中國的政權緊縮與台灣人民自決的結果,開始朝向「護台抗中」的整體策略前進。

然而不可否認的是,隨著香港局勢的急速劣化與國際機構逐步撤出香港的結果,台北將會在這個巨大的變局下承接許多香港過去的角色:包含會有許多的港人、港媒、香港品牌、香港民生產業,會陸續來到台灣;香港過去的資訊中轉、對話折衝的角色,也會慢慢轉移到台北。

我們要用什麼態度,來面對海峽這邊的壓力,逼出了香港、而使我們成為海洋中國的第一線的角色? 海洋國家的下一步,將走向哪裡?我在想,我們建設新國家的藍圖,必須以海洋立國來思考。 海洋立國的國家,好比英國、好比日本,拒斥大陸的侵略,絕對是保持獨立自主精神的基本要件。但是我們必須知道,就算是英國、就算是日本,也不會因為拒斥大陸而將自己鎖國。那麼如何與大陸國家保持有尊嚴、不被侵犯吃豆腐,又能夠在雙方互惠的原則下進行貿易流通,則是海洋國家很重要的生存法則。

海洋立國的台灣,以海洋的物理性連結著東北亞、連結著東南亞文化圈,那麼,我們自然也不當孤立海洋中國。

中國是惡鄰、中國是胖虎、中國是恐怖情人,我們都心知肚明。但是在很明確的未來數年之間,我們都甩不掉與中國的瓜葛,甚至很有可能在香港內地化、台北香港化之後,與中國的聯繫變得更深更多元。這也意味著,中國的滲透,也會變得更加嚴重。

目前美中博弈的棋局,有沒有可能隨著今年底美國總統大選的結果而出現重大轉變,目前誰也說不清。台灣在兩岸政策上,也必須小心謹慎、步步為營。

而坦白說,台灣的民主的脆弱性,仍然會不時地化作當代的集體信任危機,透過中國滲透勢力,輕易地瓦解台灣不同意識形態之間選民的互信。可以說,台灣的民主,始終是如履薄冰。

阿輝伯說,台灣交給我們了。而現在交到我們手上的台灣,仍然是處在一個蛇蠍環伺、步步驚心的恐怖平衡局勢中。

我們有沒有阿輝伯的智慧,可以一邊拿捏平衡、一邊像他一樣大膽擘劃願景、奮力實踐,是我們這一代人的問題。像我爸爸那樣生為一個中國人,一生完全沒選擇的悲劇,我希望我們的下一代永遠不要重演。

我們要海洋立國、我們要走出去,擁有大海一樣的胸襟。建設新國家的道路上,我們要有航行在海上的志氣、也要有面對風浪的勇氣。同時,還要有足夠的智慧,在多變的海象中,靈活應變,卻可以堅定地往目標的方向走去。 曾經我們有阿輝伯,現在要靠我們自己了。

|