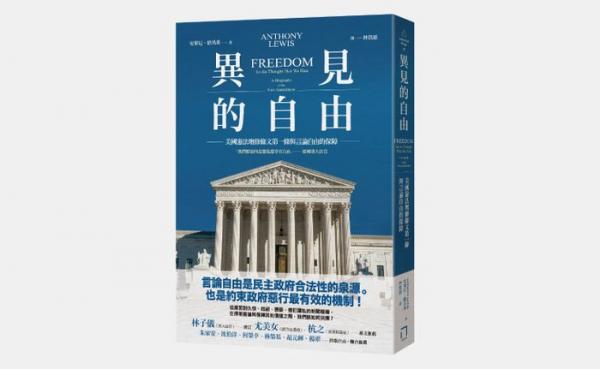

《異見的自由》:我們憎惡的思想該擁有言論自由嗎? 美國最高法院,見證200多年來大法官對美國憲法精神和言論自由的思辨。(攝影/AP Photo/J. Scott Applewhite/達志影像) 美國最高法院,見證200多年來大法官對美國憲法精神和言論自由的思辨。(攝影/AP Photo/J. Scott Applewhite/達志影像)

本文為《異見的自由:美國憲法增修條文第一條與言論自由的保障》第十章書摘,經八旗文化授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

1791年,美國通過憲法增修條文第一條:「國會不得制定有關下列事項的法律:確立一種宗教或禁止信教自由,剝奪言論自由或出版自由,或剝奪人民和平集會及向政府要求伸冤的權利。」這不僅啟迪了當代言論自由思想,並讓美國超越了西歐等其他民主國家,成為對言論自由的保障最堅定、最寬廣的國家。

然而回顧歷史,美國社會對於「言論自由的範圍以何處為界」一直有所辯論。本書作者安東尼.路易斯(Anthony Lewis)是被譽為「美國第十位大法官」的資深司法記者,他還原美國憲法增修條文第一條誕生的歷史現場、並爬梳歷年法庭攻防和社會思想脈絡,在一樁又一樁最高法院大法官的判決當中,探討為何「 我們憎惡的思想也應享有自由 」?美國如何在無數的作家、記者、出版商、異議分子的努力抗爭下,擴大其對人民「思其所欲、言其所思」之權利的保障?

回到今日,身處不實訊息流竄、兩極對立極端化的社會潮流中,路易斯也試圖提出論述:言論自由可以無限上綱嗎?當時空轉變,言論自由如何與民主社會中的其他重要價值與利益相互調和?

霍姆斯大法官是為了一件和平主義者的案件而提到「我們憎惡的思想」,只不過, 假使當事人不是和平主義者而是納粹黨人,這會改變她表意自由的權利嗎?她的表意自由權又該因此改變嗎?

所謂的仇恨言論(hate speech),是指對猶太人、黑人、穆斯林、同性戀或任何其他族群的成員惡意攻訐,而且它純粹是出於恨意,不是因為發言者曾受任何人的不當對待。一個德國人或許向來奉行天主教信仰,但納粹要是發現他有個猶太祖父,這個德國人還是會被送進集中營處死。

美國法律處理仇恨言論的方式,與幾乎所有其他西方國家都不一樣。在德國,公開展示納粹卐字或任何相關象徵是重罪。歐洲有11個國家規定,說「大屠殺從未發生」或「德國在納粹時期沒有屠殺猶太人」是犯罪行為。加拿大也一樣,該國最高法院已經宣判,即使加拿大憲法保障表意自由權,否認大屠殺的人還是可以被起訴與懲處。至於在美國,否認大屠殺是事實的權利,受增修條文第一條保護。 仇恨言論該不該禁?美國法界歷年激辯最高法院曾經對仇恨言論禁令有過不同看法。1952年,最高法院透過博阿爾內訴伊利諾州案(Beauharnais v. Illinois)認定該州的一條法律有效:「將某一公民階級或任何種族、膚色、教義或宗教描述為墮落、犯罪、淫蕩或缺乏美德」並公開散布此類言論,使被描述對象遭人蔑視或因此導致「破壞社會安寧或引發騷亂」,均屬犯罪行為。本案當事人約瑟.博阿爾內(Joseph Beauharnais)曾經散發傳單,力促芝加哥當局阻止「黑鬼侵擾白人⋯⋯社區與民眾」。

本案五比四的多數意見書,由法蘭克福特大法官執筆。他表示,該法規定的是一種針對族群的誹謗罪,自美國立國以來就存在這類規定。法蘭克福特表示:「伊利諾州無須參考別州經驗或等待過去30年間的悲劇重演,也能斷定對種族或宗教族群蓄意為不實的陳述,將引發衝突⋯⋯」他援引實例,例如1837年在南伊利諾奧頓市(Alton)因支持廢奴而被殺害的報社編輯伊萊亞.佩利許.洛夫喬伊(Elijah Parish Lovejoy),以及芝加哥地區在那幾年發生的種族暴動,並表示「誹謗不在憲法保障的言論範圍之內」。

布萊克大法官提出不同意見,表示系爭的伊利諾州法與針對個人的誹謗法截然不同,更有可能遭到濫用。他表示,任何欣見此一判決的少數族群應該謹記古希臘國王皮洛士(Pyrrhus)的話:「再這麼贏一次,我自己也完了。」 法蘭克福特撰寫博阿爾內案意見書的邏輯前提,在之後被1964年的《紐約時報》訴蘇利文案(New York Times Co. v. Sullivan)的判決推翻,後者終結了將誹謗排除在憲法增修條文第一條保護之外的傳統。 兩判例立下標準:非蓄意撒謊、非導致立即危險的言論不罰根據蘇利文案與所衍生判決,除非官員與公眾人物能證明不實陳述是在明知不實、或因輕率疏忽而不顧是否真實的情形下發表,否則無法獲得賠償。以博阿爾內的傳單為例,仇恨言論以偏概全的抹黑,不管再怎麼惡毒,也不適合用後來這些誹謗判決著眼的事實標準來分析。最高法院指出,即使這種惡意是針對個人,例如《好色客》對法威爾牧師的攻訐(Hustler Magazine v. Falwell),還是不適用誹謗的事實分析原則,也就是不能用真假來評判。

此外,就算有人攻訐種族或宗教族群,最高法院也在1969年對這類行為的刑罰加諸極嚴格的限制,第七章討論過的布蘭登堡案(Brandenburg v. Ohio)就是個例子。被定罪的當事人布蘭登堡(Clarence Brandenburg)是三K黨領袖,因為他公開說:「我個人認為黑鬼應該被送回非洲、猶太人應該被送回以色列。」最高法院全票通過、推翻他的有罪判決,因為沒有證據顯示他在煽動「迫在眉睫的違法行為」,或所煽動的違法行為極可能發生。

至於納粹主義的言論自由,這個議題在美國法律中以「司科基」(Skokie)為代表。司科基是芝加哥近郊的一個村莊,在1977年有大量猶太人聚居,其中有為數頗眾的納粹集中營倖存者。有個美國納粹黨宣布要在司科基舉行示威活動,與會者將穿戴希特勒的招牌萬字符號。司科基當局通過地方法令,禁止散播任何「針對個人種族、國籍或宗教挑起仇恨」的符號或衣著,並且向伊利諾州法院請求同等效力的禁制令。相關訴訟案一路從州法院上訴到聯邦法院,最後由美國聯邦第七巡迴上訴法院判決,司科基當局為阻止示威而制定頒布的法令違憲。後來那個納粹團體取消了示威計畫。

司科基事件在公民自由主義人士的圈子引發廣泛爭議。美國公民自由聯盟支持納粹黨人的遊行權利,導致許多聯盟成員憤而退出,不過聯盟領袖不為所動,最終他們的立場很可能提升了該組織的公認地位與會員數量。 連納粹都有自由,歐洲認為美國太「樂觀」羅傑.艾雷拉(Roger Errera)是法國法律與法理學家,他認為歐洲人不會接受美國人對仇恨言論的寬容,例如司科基這種案例。他含蓄表示,美國會有這種觀點必定是基於「根深蒂固的社會與歷史樂觀主義」,但在納粹與共產統治的悲慘經驗之後, 不能期待歐洲人也抱持這種心態。希特勒兇殘的企圖已經透過自傳《我的奮鬥》表露無遺。要是能在他把紙上談兵化為駭人的現實前,就根據他這種言論監禁他,不是比較好嗎?

這在歐洲是主流觀點,但並非唯一。英國《經濟學人》(The Economist)週刊的觀點比較美式,曾在2006年強烈反對立法禁止大屠殺否定論與其他形式的種族主義言論。《經濟學人》警告,這類法律可能會被解讀為,言論「僅僅只是會冒犯人」,就要予以懲處或限制,並且舉義大利名記者奧里亞娜.法拉奇(Oriana Fallaci)為例──她於2006年過世時正在等待受審,原因是她寫的一篇對宗教的評論文章被控冒犯伊斯蘭教。

《經濟學人》寫道:「這其中的重大危險在於,我們打著杜絕偏執的名號,最終可能杜絕所有的批評。」

英國作家大衛.艾文(David Irving)是出了名的大屠殺否定論者,在2006與2007年間,他曾因為在奧地利發表相關演說而在該國入監服刑13個月。艾文因為美國作家黛博拉.利普斯塔特(Deborah Lipstadt)說他是大屠殺否定論者而告她誹謗,結果一名英國法官判定利普斯塔特所言不假,使艾文輸得灰頭土臉。不過利普斯塔特也表示她很遺憾艾文曾在奧地利服刑,因為這使他成為「言論自由的烈士」。

恐攻成現實,言論的「立即性危險」怎判定?在21世紀初,因為伊斯蘭極端主義與恐怖主義分子的行動興起,如何因應仇恨言論的爭議更形激烈。歐洲數個國家有大量穆斯林族群,這個課題在其中的英國又特別棘手。據傳有些伊斯蘭教長曾在清真寺的布道時間鼓吹暴力聖戰,其中一人被依教唆殺人與種族仇恨起訴並定罪。英國一個伊斯蘭組織的領袖阿提拉.艾哈邁德(Atilla Ahmet)說:「你們在伊拉克、阿富汗這些穆斯林國家攻打我們的子民,所以我們攻擊英國士兵、警察、政府官員,甚至是攻打白宮,也是理所當然。」

2005年7月,4名穆斯林自殺炸彈客攻擊數個倫敦地鐵站與一輛巴士,導致52人喪生。一名激進分子發言人阿布.伊札定(Abu Izzadeen)說這些炸彈行動「值得表揚」, 後來他因為在2007年發表的一次演說遭到逮捕,被控鼓吹恐怖主義。

為什麼再惡毒的言論都應該獲准發表?布蘭迪斯大法官在他為1927年惠特尼訴加州案(Whitney v. California)撰寫的意見書中提出深刻的理由: 「公共討論大抵便能有效阻止有害理論的傳播」,而且「良善見解恰是糾正邪惡見解之道」。 不過,即使最高法院在1969年為布蘭登堡案做出非常寬容的判決,如果發言者的言論是意圖煽動立即的不法行為、且被煽動者很可能從事該不法行為,該案判決還是允許對此種言論採取法律行動。

有鑑於打著伊斯蘭信仰名義的殺人事件確實發生過,如果有人呼籲殺害警察與其他官員,是否能通過這種檢驗標準?考量到時空背景因素(英國確實發生了炸彈恐攻),我認為布蘭登堡案判決提出的檢驗標準,所要求的犯行立即性要件並不妥當。 美國大學的言論審查,一度從全國運動淪為笑柄

目前美國法律規定最高法院通常由1位首席大法官和8位大法官組成,均由美國總統提名、參議院投票通過後方可任命,享有終身任期。圖為美國最高法院大廈。(攝影/AP Photo/Jose Luis Magana/達志影像)

還有一個贊成仇恨言論應獲准發表的論點:這會讓其他人意識到駭人信念的存在,堅定我們與之對抗的決心。移民美國的英格蘭法律教授傑瑞米.沃德倫(Jeremy Waldron)對此做了很粗糙的反駁。他寫道:

仇恨言論的代價⋯⋯在我們認為理應容忍這些言論的社會中,並非平均施加到每一個人身上。在這種社會中(的種族主義者)可能不會傷害那些呼籲對他們要容忍的人,然而這些容忍論者很少被畫成動物、做成海報在皇家利明頓溫泉(Leamington Spa,英格蘭小鎮)到處張貼。

在我們下結論說容忍這類言論能培養美德之前,應該跟那些被畫成動物的人聊聊,或是跟那些親身遭遇的苦難或他們父母遭遇的苦難被(司科基新納粹主義者)恥笑的人聊聊。 沃德倫這類觀點在1980與1990年代激起大學校園禁止仇恨言論的運動,又因為少數族群的大力敦促,這場運動把矛頭對準種族主義言論。倡議應禁止針對少數族群的仇恨言論者表示,成為這類言論攻擊目標的學生,因為這些言論而受到創傷。為了因應這個問題,有些教授與學生呼籲校方訂立言論準則,違規時也要懲處。 為數頗眾的大學院校都訂立了言論準則,而且在實行上處理了多種不同的具有傷害性的言論,遠超出最初的種族議題。在最廣為人知的言論準則當中,有一條來自史丹佛大學,其規定任何「意圖基於個人或小群體的性別、種族、膚色、生理障礙、宗教、性傾向或民族與人種而對該個人或群體予以侮辱汙名化」,均構成該準則所禁止之「以人身詆毀進行的騷擾」。麻薩諸塞大學阿默斯特(Amherst)分校於1995年提出一項言論準則,又在上述禁止項目中加上「年齡、婚姻狀態、退伍身分」,而該校研究所學生會還想加入「國籍、文化、愛滋病感染、語言、生養子女、政治信念與妊娠」。

禁止騷擾言論的特質清單不斷加長,使言論準則運動成為嘲笑對象。1989年, 一個聯邦法院判定密西根大學的言論準則違憲,史丹佛的準則在幾年後也沒有通過司法考驗。這場運動逐漸降溫。

只講政治正確,反而傷害了「思想競技」?黑人與其他少數族群學生確實曾在某些大學院校遭受惡劣待遇,而且不僅限於言論攻擊。只不過,靠言論準則解決問題的想法一旦落實,很容易出現政治正確式的抨擊, 就連發揮一點幽默感似乎都變得很危險。一名哈佛法學院教授曾因為引述傑克森大法官的意見書而引來抗議,癥結在於傑克森那份意見書引用了拜倫(Byron)描寫茱莉亞的著名詩句,「曾誓言絕不會同意的她,同意了」。

企圖審查大學院校言論的表現,不限於這類愚蠢事蹟。2003年,眾議院通過《高等教育國際研究法》(International Studies in Higher Education Act),這部法律差點就規定教育部長在分配大學院校的聯邦經費時,必須將各校外語或區域研究課程是否反映多元觀點納入考量。這部法律也差點催生一個諮詢委員會來「研究、監督、鑑定與評估」由聯邦出資贊助的大學計畫。

代表加州的眾議員霍華.柏曼(Howard Berman),是這部法律的主要支持者,他表示他很關切大學的中東研究計畫的「反美偏見」,並聲稱有證據顯示,許多拿聯邦經費從事中東研究的人員,「質疑在中東與其他地區提倡美國民主與法治理念是否有效」。 美國大多數的大學院校多少都有聯邦政府資助。有了這種法律,他們的教員與管理階層可能得擔心學校課程是否契合聯邦委員會的思想,抑或更有可能的是其意識形態。

然而,柏曼眾議員支持該法的前提,也就是在中東「提倡美國民主理念」是明智之舉, 這想法毫無疑問很有爭議。會有伊拉克戰爭這場災難,這個前提要負很大責任。別的不說,大學尤其應該是各種思想的競技場。

「政府不能因思想令人不快,就禁止它」當代美國關於具冒犯性的言論(offensive speech)最大的爭議,並非口頭言論,而是一種象徵性表意行為──焚燒國旗。1984年共和黨全國大會期間,一群示威人士在街頭遊行、抗議雷根政府的政策。參與遊行的格里哥利.強森(Gregory Lee Johnson)在達拉斯市政廳前放火焚燒美國國旗,因此違反德州禁止褻瀆「具崇高意義物件」的法律而被起訴。最高法院以五比四的票數推翻強森的有罪判決,認為焚燒國旗的表意行為受增修條文第一條保障。布倫南大法官在法院意見書中寫道:

「若說增修條文第一條有任何根本原則,那就是政府不能僅因社會大眾認為某一思想本身具有冒犯性或令人不快,即禁止表達此一思想。」

許多美國人確實認為焚燒國旗非常不妥。國會曾差點通過一條憲法增修條文,允許刑法制裁焚燒國旗的行為。1989年,國會真的通過了一部《國旗保護法》(Flag Protection Act),除了為處理破舊或已汙損的國旗,任何人「毀損、塗汙、實體汙損、焚燒、將之留置於地板或地面,或踩踏任何美國國旗」,均屬犯罪行為。

不過,1990年,藉由合眾國訴艾希曼案(United States v. Eichman),最高法院同樣以五比四的票數判決該《國旗保護法》違憲。布倫南再度負責撰寫主要意見書,並表示由該法條列禁止的項目本身足以顯示,該法是出於對國旗「不敬處置」的疑慮而訂立,因此,該法「是因為擔憂這類行為可能傳達的訊息之影響而對其表意加以限制。」布倫南結論道: 「對褻瀆國旗的行為加以懲處,就削弱了使這個象徵備受尊崇也值得尊崇的那種自由。」

在見證恐攻的年代,重新思考自由的界線在仇恨與具冒犯性的言論類型中,大多數的其他案例絕對比焚燒國旗更危險,例如在慕尼黑的某間啤酒館高談闊論反猶思想,或是在英格蘭的布道集會鼓吹年輕穆斯林去做一個自殺炸彈客。

1994年,盧安達的一個廣播節目慫恿該國多數族群胡圖族採取行動,殺害少數族群圖西族、與立場溫和的胡圖族。隨後發生的大屠殺導致超過50萬人喪生。事發數年後,圖西族主持的政府下令禁止政黨訴諸族群身分認同,且公開宣揚「分化主義」亦屬違法行為。我們這些生活在美國、躲過這類悲劇的人,應該跟盧安達人說這是限制言論自由的不當舉措嗎?

我們這個時代見證過言論激發的大規模屠殺與恐怖行動,所以要我如同以往那般相信布蘭迪斯所述,良善見解是糾正邪惡見解的唯一之道,也比較不容易了。

根據美國憲法,只有表意人表意的目的是引發暴行或違法行為,且這些行為也極可能立即發生,我們才能限制如此的言論。但法官及我們一般人,或許現在對於那些罕見、且真正危險的表意行為──不是焚燒旗幟,也不是大學生口出種族歧性的髒話──要更為警戒。我認為, 如果某群受眾中有成員稍被慫恿就會立即行動之情形,那麼我們應該有權懲處向這群受眾鼓吹恐怖主義暴行的言論。這種危險確實稱得上是「迫在眉睫」。

《異見的自由:美國憲法增修條文第一條與言論自由的保障》,八旗文化

|