真的吗?脑电极让人获得重生!

我对人的心理和心理疾病比较关注。毕竟我身边至少有三个因为长期不堪心理疾病而选择离开这个世界,给家人带来无边的痛苦。去年一年仅仅美国就有多达五万人轻生。此病不光具有家族遗传性,还具有“传染性”,心智还未健全的青少年尤其让人忧心。重度忧郁症是一种要医药介入的病症,非一般人所想象的心理创伤,当然内外在的长期压力会成为导火索但并非根本病因。它会常常毫无理由地袭击并击倒一个貌似健全的人,让人毫无征兆的流泪甚或痛不欲生。

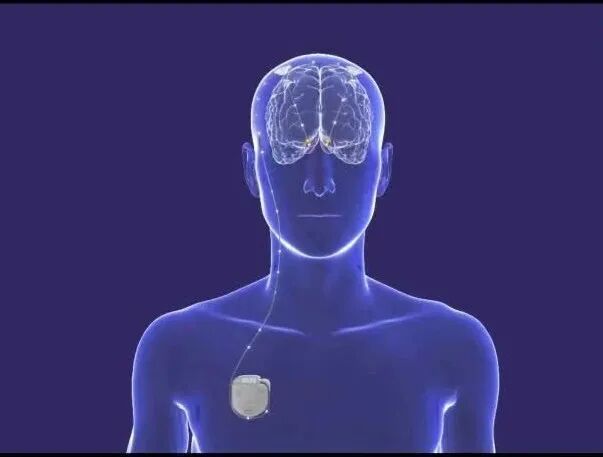

ZT 在人体内装进一个装置, 只需要打开开关, 就能影响人的情绪, 这似乎是科幻片中的场景, 但已经真实发生了。2020年底, 上海瑞金医院成立“脑机接口治疗难治性抑郁症”的临床研究小组。简单说,手术就是在体内装入一个“脑起搏器”,由它控制装在大脑中的两条电极,当患者打开“体外开关”, 就能瞬间开心起来, 一开一关,就是“一秒天堂一秒地狱”。 脑机接口治疗抑郁症的临床研究,国内尚属第一次。 目前已有26位患者参与, 抑郁状况平均改善60%。 我们和这项临床实验的负责人、亲历者聊了聊。

▲ 现在生活里的吴晓天,已经基本克服了抑郁症的影响 做完脑机接口治疗抑郁的手术后,吴晓天觉得自己“换了个人”。 他今年31岁,已经患抑郁症16年。抑郁症常常让他大脑空白,连“你好”这样简单的问候语都卡在喉咙里。最严重的时候,他一整天躺在床上一动不动。“外部世界像是真空的,和我没有关系。” 直到去年2月,他参加了上海瑞金医院“脑机接口治疗难治性抑郁症”的临床研究,做了脑机接口手术。开机那一瞬间,他觉得自己“终于刑满释放了”。 他很喜欢现在的自己。喜欢开些无伤大雅的小玩笑,也能很快和陌生人攀谈起来。因为很喜欢唱歌,说到开心的地方,也会哼两句喜欢的歌词。轻松快活。 如果他不说,没人知道他的右胸腔内埋着一个神经调控装置,也叫“脑起搏器”。它连接着两条电极,从胸前的装置延伸到耳后,再从后脑延伸到大脑前侧,穿过大脑前端的神经核团。电流刺激神经,抑郁症状随之消失。

▲ 设备植入体内后的模拟图:两条电极穿过大脑前侧的神经核团,连接到神经调控装置(脑起搏器),固定在胸部右侧。与外部设备关联,就能远程调控参数 只要体内的脑起搏器开着,有电量,他就是有“能量”的。因此,他是一个隔几天就要“充电”的人。虽然设备的待机时间近一周,但如果出门在外,他一定会谨慎带好充电器,丝毫不敢疏忽。充电时,就拿出来对准自己的右胸口。 因为开机关机,意味着两种极端的感受和状态。“开机,就会感觉从悬崖边被拉到天上,心气会突然提上来,关机,灵魂就突然被抽走……”他总结,“一秒天堂,一秒地狱。” 但无论怎么描述,他都觉得,没得过抑郁症的人永远都无法体会那两种感觉的拉扯,“就算你在语言方面天赋异禀,是语言学专家,也很难找到一个合适的形容词。” 吴晓天手机上有一个APP,可以远程调控脑起搏器的刺激模式。为了让我观察他的状态。他选择现场切换模式。 在调到“休息模式”前,明显能感受到他有些紧张,因为那意味着情绪的“极速坠地”。 按下那个按钮后,他之前说话时的神采瞬时消失,五官收紧,身体蔫了下去,瘫在椅子上。他不愿意在那个模式下多停留。仅2秒后,他迅速切换回了“工作模式”。 他大喘一口气,“我回来了,那种感觉就像是孙悟空从天而降附体在了我身上,原地做出很酷的那种动作。”他挺直腰板,手臂向下握拳,模仿着那个动作,眼睛再次亮起来。

▲ 孙伯民,瑞金医院“脑机接口治疗难治性抑郁症”临床研究负责人 孙伯民,上海瑞金医院功能神经外科中心主任,是这个项目的主导者。2021年,他推动这项临床研究进入轨道。“用具有脑机接口功能的脑起搏器,多靶点联合刺激治疗抑郁症,这是世界首次。” 对于普通人来说,脑机接口在医学领域的应用,还是一项十分复杂的科学议题,孙伯民尽可能简单地解释:“人的大脑中,神经聚集,形成神经核团。有些神经核团控制人的运动功能,有些管理情绪。所以我们想,植入脑起搏器后,电极刺激和情绪相关的神经核团,或许就能够改善抑郁症。” 世界范围来看,脑机接口技术已经成熟运用在治疗帕金森等疾病上,电极只需刺激大脑中的运动神经,遏制大脑的异常放电,就能控制帕金森病人的颤抖等症状。

▲ 2014年,Les Baugh在约翰·霍普金斯大学实验室里,成为世界上第一个用大脑控制双手义肢的人 孙伯民觉得,在医学领域,精神科的进步相对缓慢,主要因为其他疾病都可以在动物模型上操作,比如肿瘤、心脏病。“但人的情感、情绪,不是动物所具有的,对于较重的抑郁症,如果药物已经不起作用,只能进行有创的干预。”

▲正在给患者做手术的孙伯民(左一) 孙伯民知道抑郁症对于一个人的影响有多大,因为他自己也经历过抑郁。 以前下了班去地库取车,因为回声很好,他会一路哼唱着自己喜欢的歌。患有轻度抑郁后,他连唱歌的心思都没了,“人好像枯萎了。很多事情,你就是没有能量去做了。” 人究竟为何患上抑郁症?孙伯民也无法解释,“医学界目前比较公认的说法是,是否得抑郁症,可能取决于一个人生物学的基础。你抑郁,低落,那么你大脑中某个区域,它的代谢、脑电活动可能产生了变化。”

▲ 2014年,吴晓天试图自杀。被发现后,父亲带他来上海看病 吴晓天和抑郁症的对抗,也是一场漫长艰辛的苦役。 他小时候跟随父母去了苏州。上学时,他是同学嘴里的“外乡人”,就算极力掩饰口音,也会被识破。随之而来的,是同学的嘲弄和排挤。后来,他去上技校,也常和大家格格不入。 他状态越来越差,正常的社交学习全都无法进行,那时候关于抑郁症的观念还不普及,家里人也不理解,并且断言,他就是懒而已。 吴晓天以为自己身体出了问题,频繁去医院检查。但是全身体检也查不出什么。他用了中药、食补的方式,也都没效果。 后来他意识到,自己可能是得了抑郁症。他也用尽一切方法“解救自己”。吃各种保健品,用针灸,去练气功,也吃遍了市面上的抑郁症药物。甚至去做了电击治疗,一开始几天会有些效果,但持续不了太久。 “我的求生欲一直很强,我就是有一个执念,不想就这样沉沦下去。但没想到,这个病一直跟着我,从3个月变成1年,从1年变3年,现在算算,已经是第16年。我当时断绝了和外界的所有联系,只对一件事好奇:快乐到底是什么感觉?” 对吴晓天来说,“找到快乐的感觉”就像一个梦想。家附近经常有一个失去腿的残疾人在乞讨,他甚至会想,假如可以,他希望能和对方互换灵魂,“只要能快乐3天,哪怕身体残缺、无家可归,哪怕只能活3天,我都愿意。” 还有很多和他一样的人,最后都辗转找到孙伯民,他们的心愿很简单,也很相似:成为一个正常人,不再失眠,可以工作。

▲ 在很多科幻电影中,脑机接口经常出现。电影《阿凡达》中男主角躺进可操纵Navi族克隆身体的仪器

▲ 电影《黑客帝国》中,现实世界的人类需要通过插入连接器的方式进入到“母体”世界中。这种“脑后插管”的方式便是典型的侵入式脑机接口。 为了符合伦理要求,目前只有像吴晓天这样患有“难治性抑郁症”的患者才能加入临床研究。 因为大部分人都对“脑机接口治疗抑郁症”感到震惊和不可思议。研究刚开始时,孙伯民也难免舆论争议与责难。“抑郁症还需要手术吗?”“脑机接口控制人的感受情绪”......大家觉得很恐怖,也觉得这件事是异想天开。 “瑞金医院伦理委员很重视这项临床研究,所以也很谨慎。前后花了一年时间,反复论证研究,最后才得以通过。”孙伯民感慨其中的不易。

▲ 汉密尔顿抑郁量表部分测试内容 目前一共有26人做了手术,他们是从上百个人当中一一筛选出来的。因为入组参与临床研究的病人,要符合一系列标准。 首先要通过抑郁症量表和医生的面诊,确定患者的确患有抑郁症,此外还要有一定量的治疗,比如吃了哪些药,达到多长时间,还要看年纪,不能有相关疾病...... 家里人也要有充分的理解和支持。“如果植入了脑机接口,后续需要检查,设备需要充电,如果周围没有人照料,这样也不行。”孙伯民说。 但是更具体的条件,是不能一一对外公开的。王宇涵是孙伯民的学生,负责对病人的评估工作。她知道抑郁症患者的求生欲有多强,“因为这关乎哪些人可以入组,有些人可能为了做手术谎报病情。” 她记得,之前就有病人没有通过评估条件,后来反复在微信上找她,希望能重新评估一次。王宇涵也没办法,“其实他们都挺可怜的。”

▲ 患者做完脑机接口手术后,正在做脑部测试

▲ 可以通过一个APP,无线调控脑起搏器的参数 抑郁症有“早上重,晚上轻”的特点,所以需要不断设定和调整脑起搏器的参数,找到适合病人的刺激模式。大脑里,一共植入了两条电极,每条电极上8个触点,一共16个。通过调整电压、电流等参数,触点就会对大脑神经产生不同程度的刺激。让病人有不同的感觉。 见到王宇涵医生时,她正在给一个刚开机的女孩做评估。也就是在一个和脑起搏器关联的APP上不断调整参数,改变电极刺激的位置和强度,来测试和记录女孩的反应。 那女孩儿今年20岁,已经做完手术1个月。一家人从江西坐火车来到上海,父母静静坐在她身后等着。每次切换参数,王宇涵都会问女孩有什么感觉。“现在是想笑吗?有愉悦感吗?” “有点想笑。” “是发自内心的吗?”王宇涵追问。 “不是。”女孩儿很确定。 “有开心的感觉吗?” “有开心的感觉,但没有愉悦。”虽然感受很难描述的,但女孩儿能分清,自己究竟只是“感觉不错”还是“打从心底里愉悦”。 有时候切换参数,女孩儿脑海中会突然浮现出从前住院时的画面。有时候,她也会突然抑止不住地笑出声。由于那是电极刺激靶点的改变,笑声也仅仅持续一两秒钟。 好像很久没有这样笑了,她甚至有些不好意思,扭过头看向父母。但是笑声过后,那笑容还是持续了一会儿才慢慢从脸上消失。 不过,能看到她笑,女孩儿妈妈脸上的欣喜却是真实的,“你看她笑了。” 有时候,王宇涵也会假试,就是在没有调整参数的情况下,问患者的感觉。“因为有些患者在植入脑机接口后就心理暗示自己好了,开心了,实际上并没有。” 为了能了解患者最真实的情况,临床实验也需要双盲,也就是评估组只评估病人状态,而调控组负责切换程序或者给病人关机。比如说,评估的医生可能根本不知道患者目前的设备是否开机。患者也不知道,这样能避免一些心理作用下的主观不准确。

▲图片与文中人物无关 每个人对电流刺激的反应都不太一样。 吴晓天就对电流的刺激格外敏感。他清楚记得开机的那一瞬间,不自觉掉了眼泪,心里翻涌着一种没由来的感动。 “大家总觉得感动要有原因,比如别人帮了我,我实现了理想。不是的,电极对我的大脑神经的刺激,就让我有了这种感觉。” 每一次调整参数,感觉都不同。除了快乐、愉悦,还有更具体的感觉。比如,在调整到某个参数的时候,他突然感觉到“像是被人从背后捅了一刀”,那是抽象的,“就像是被相处20多年的兄弟背叛了的感觉,被偷袭了”,他甚至没忍住说了脏话。 “虽然大脑没有任何不适,但你也不知道接下来会是什么,一般就持续1秒,但那种突然而来的感觉还是很冲击人的。” 在短短的几个小时里,他在各种各样丰富的情绪里来回穿梭:有一秒钟像是中了彩票,或是考上了梦寐以求的大学,有时也会突然觉得很难过……不过,都只持续那一瞬,随后归于平稳。 现在,吴晓天甚至觉得人脑和电脑也没太大区别。“我们人类能感受到爱,能做一些伟大的事情,那是因为我们大脑的程序组更加复杂和高级而已。”

▲ 图片与文中人物无关 为了能快点快乐起来,所有人都想快速找到一个适合自己的参数,甚至会调得相对较高。较高的参数可能会让病人产生“轻躁狂”的状态,让人思维敏捷、有活力、很舒服。 随之而来,也会让人产生隐隐的担忧和恐惧,因为抑郁症的反复性,他们担心快乐的周期会越来越短,自己会产生耐受性。 因此,理性调整参数很重要,这个权利,基本都在医生手里。 在开机3、4天后,吴晓天也发现自己没有刚开始那种感觉了,平静和愉悦的感觉开始慢慢减缓。抑郁的感觉似乎在逼近。“抑郁症就好像一直跟着你,一直跟着,像个鬼一样。如影随形的。” 医院会帮吴晓天远程操作,切换参数。每次换完,他都会感觉会好一些,但是过一段时间,感觉又不那么明显。 后来又沟通出几个方案。比如调整为一秒切换一次,前一秒是刺激强度较弱的“休息模式”,下一秒是较强的“工作模式”。“每次一开一关,就是一种突然能呼吸,又突然窒息的感觉。非常难受。”过了几个小时,吴晓天又无法忍受了。 过程中也试过凌晨后再自动切换到“休息模式”的方案。吴晓天都觉得效果没那么好。

▲ 图片与文中人物无关 如此反复了3个月,吴晓天向孙伯民主任提出,或许可以让他自己来调控程序组。 吴晓天是所有患者中神经较为敏感的,植入脑机接口后,前后状态也相差较大,孙伯民觉得,吴晓天很聪明,也很有想法,或许可以从他开始,尝试让病人自己调控参数。 后来,吴晓天的手机上装上了一个APP,上面一共有工作、休息和休闲几种模式。工作模式下,他就是正常状态,休息模式下,他就立刻回到抑郁状态。休闲模式的刺激强度居中。不过他不太喜欢这个模式下的感觉。 每次切换模式,电极就会刺激一个新靶点。这样就不会产生耐受性。 最开始,他设置了倒计时,到了时间就会自动切换模式。但每天看着时间慢慢迫近,那滋味也不好受。“一想到切换休息模式就会有‘精神摔在地上’的感觉,很慌张”。 后来,他干脆取消了“倒计时”。到了差不多的时间,他就屏住一口气,快速按下按钮。 现在吴晓天基本找到了自己的节奏。到了晚上12点,切换到休息模式,早晨起来,切回工作模式。每次切换,都可以更新刺激靶点。

▲脑机接口调控的APP界面。每一个程序即代表不同的参数设置,程序一为“休息模式”,程序二为“工作模式” 不过,这也意味着他可以通过这种方式,相对自由地切割和掌控自己的生活节奏。 在“工作模式”下,吴晓天虽然精力充沛,但也会有正常难过和生气的情绪。 有一次和女朋友吵架,他一时难以调整情绪。干脆切换到了“休息模式”。“你可以理解‘休息模式’就像一个‘清道夫’,它会帮我整理情绪,把负能量扫除。就像去蒸桑拿,去搓泥,那个感觉肯定不舒服,但搓完了你就神清气爽。”吴晓天习惯用自己的幽默解释他对这件事的理解。 等过了几个小时后他重新打开“工作模式”,刺激靶点是全新的,他的情绪和状态也焕然一新。几个小时前的不愉快,也消失了。

▲顺时针依次为:脑起搏器的远程调控器,充电器和充电插座。每次出远门,吴晓天都要带好一套设备 如果有什么重要的场合,见朋友或者出远门,吴晓天也会选择在“休息模式”下多待一阵子。因为“工作模式”会“牵引”着他耗费大量的精力,为了让自己的状态更好,他需要在“休息模式”下积蓄一些能量后再换成“工作模式”去面对外界。 不过也奇怪,每次切换“工作模式”前,吴晓天反而要做很久的心理建设。 对他来说,他已经和“抑郁的吴晓天”相伴16年,他很熟悉抑郁的感觉。但每次切换到“工作模式”,“那个吴晓天”幽默、亢奋、喜欢说话,虽然感觉很好,但也很陌生。“那个版本的‘我’,还要适应,毕竟已经太久没有过那种感觉了。” 而且,切回“工作模式”也意味着他要强行离开舒适区。他解释,处在“休息模式”下的吴晓天,就是抑郁状态下的吴晓天,他用抑郁的大脑想象着,切换成“工作模式”就要被那股能量带着走出门,去工作,去社交……“那是一种很难解释的焦虑感。” 不过一旦开启“工作模式”,他也能毫无负担地出门工作、做一切想做的事。到了晚上,甚至会贪恋那种充满活力的感觉,恐惧情绪急剧低落下去的滋味。“那两个模式,都需要勇气才能按下去。” 但无论如何,理性还是会推着他按下“休息模式”,“因为你只有感觉到苦,才能知道‘甜’是有多甜。”为了白天状态好,他宁愿晚上忍受过去。

▲ 现在,吴晓天的生活已经恢复正常 为什么设备对抑郁症有效果?现在,孙伯民主任也没有明确的结论。但临床研究只是“万里长征”的第一步。目前的结果来看,病人的平均好转率有60%以上。 虽然临床研究需要对照数据,但孙伯民不会教条地给病人开关机。“主要因为关机后,病人根本坚持不住。你刚给病人关了机,他还没走到医院门口,情绪立刻就降下去。” 关掉1小时好,还是2小时?早上关掉还是晚上关掉?这其中有太多可排列组合的可能性,目前都不在孙伯民的考虑范畴里。 “我们现在只考虑是否有效,只有能证明这对抑郁症有效,我们才能下一步去讨论如何能更好。” 但孙伯民还是有惊喜的发现。“当病人的症状开始好转后,大脑中一个伽马波段的慢波频段能量就会上升。能量或许是抑郁症症状变化的标记,这也叫‘生物标志物’。我们应该是世界上最早发现的。” 通过检查,也会发现当电极刺激一段时间后,人体内的多巴胺含量就会明显增加。“从生化机制上,也能证明通过脑机接口能改善人的情绪。” 王宇涵负责评估工作,所以见过很多病人。她也发现,很多人开机后和之前判若两人。有人手术前连正常说话都做不到了,描述病情都需要家属帮忙。手术后,说话音量提高至少3倍,可以几个小时里都滔滔不绝。 她还有一个判断方式,比如人身上的体味。“患有抑郁的人是没有心思打理自己的,他们可能很久都不会洗澡。”病人开机后,她也只通过一个细节判断对方好转了:“身上有香味了。”

现在,吴晓天常常会和周围人感慨人生的奇妙。“我也没想到,有一天我真成了‘钢铁侠’。”他还记得,以前因为喜欢钢铁侠,曾买过一件钢铁侠的服装,现在每次给胸口的脑起搏器充电,他就觉得自己真成了钢铁侠,很酷。 生活里的拼图也一点点有了颜色。 食物不再是续命的东西。做完手术后几个月,他胖了十几斤。吴晓天开玩笑,如果这个手术有什么“副作用”,大概就是会让人食欲大增。 唱歌,是吴晓天人生里为数不多的快乐。做完手术后,他惊喜地发现自己的声音都变了。现在,他能唱出低沉的颤音。他请教过一个声乐老师,对方觉得,可能是抑郁症让人紧张,所以声音也干涩。现在精神放松了,也就能更好地控制声音。 就连说话这样普通的事,也让他享受。即使坐高铁,他也希望旁边能坐一个稍微健谈的人,和自己聊聊天。 “我经常有从一个小摊贩一夜间变成亿万富翁的感觉,时间久了,就会忘记以前自己有多落魄。” 不过,他偶尔还是觉得抑郁症依然静悄悄地跟在身后,会担心自己再次被吞噬。“不过也无所谓了”,他现在不喜欢过多谈起焦虑,毕竟如今的生活令他满意。 现在,吴晓天经营着一家民宿,还有很多想做的事。想去街头卖艺唱歌,想做一个歌手,梦想开一个音乐酒吧,去研究AI…… “如果没有做这个手术,我大概已经活不下去。我只想把我失去的16年拿回来。现在,就是重启人生。” 吴晓天为化名 原标题:世界首例!中国90后在脑中植入机器,一打开就变快乐了谢谢来访,敬请期待我的下期关于自救的相关博文

|