原創: 大安17

自由的眼

2015年9月,德國開放邊境接納大量難民。倏忽三年,從善意溫情的「歡迎文化」至迥異陣痛的現實發展,世界輿論亦用「大國風範」「聖母」等詞彙對這個國家進行着一場政治與道德上的雙重評判。三歲兒童艾蘭之死,科隆性侵柏林恐襲,直至近來的開姆尼茨動亂,一樁樁一件件混合着普通民眾驚恐的淚水和竊竊的私語,將「難民危機」四字印刻於心頭之上。 回本溯源,德國為何願意接納那麼多的難民?

第一個理由:情勢所逼下的“不得不” 2011年年初敘利亞內戰爆發,幾百萬人流離逃亡。絕大多數失了家園的人都擠在了土耳其,黎巴嫩,約旦,塞爾維亞這些編排在新聞報道末尾小板塊的國家。以黎巴嫩為例,截止2015年9月共接受111.4萬敘利亞難民,占其總人口24.9%,而那時歐洲仍一片祥和。突然,難民來了,來了歐洲,「難民危機」四字便躍入了所有人的眼裡。 這兒說幾句為何危機偏偏爆發在了2015年9月。彼時眼見敘利亞內戰結束無望,黎巴嫩等地的難民營條件又極為惡劣,而地理位置接近的歐洲,正是社交媒體渲染下的天堂,趁着夏季的好天氣,許多難民決定經由蛇頭提供的“專業化服務“,通過水陸兩線前往歐洲。

難民逃至歐洲路線圖

聚集在土耳其的難民抵達的第一個歐盟國家便是希臘,這位正飽受着債務危機經濟全面崩潰的國家,一抬眼發現烏壓壓的人群已經拱到了門前。根據「都柏林協議」,任何難民必須在第一到達國就地避難,而不能在拿到正式身份之前去往其他國家。若嚴格遵守這份協議,已是泥菩薩的希臘無疑將直接溺斃於愛琴海。因此一方面,德法決定打開邊防,救救已然不堪重負的希臘;另一方面,難民面對希臘斷水斷糧式的人道主義救援也自行繼續大踏步向西歐進發。沿途的匈牙利對其態度一直極為強硬,北歐雖說風景優美自由開放,但路途遙遠凜冬將至,不如留在同樣十分發達的德國。如此周折,倏忽間德國便需即刻面對從希臘流轉而來的百萬難民。

聚集在希臘的難民

關卡將開未開之際,一張照片引起了德國國內輿論憫然熾烈的發展。三歲敘利亞兒童艾蘭溺亡於地中海,小小的身體趴在沙灘上,像是等着父母過來查看便能跳起來吃吃笑的樣子。艾蘭庫爾迪之死作為導火索,讓德國以決然的姿態打開了邊境,由慕尼黑作為連接點,開始接納難民的湧入,「歡迎文化」至此瀰漫全境。

第二個理由:法律賦予的國際責任 首先是德國憲法第16條“避難權”中規定,遭受政治迫害的人員享有避難權。而針對敘利亞戰爭難民這條基本法起到的作用可忽略不計,因其主要針對的是由種族,政治信仰,宗教信仰等遭受迫害的難民,而非戰爭難民。 其次為日內瓦難民公約,1951年德國成為第一批參與簽署公約國家,至今已有約150個國家簽字。公約規定,難民的定義為由於種族,宗教,民族,政治信仰而必須離開祖國的民眾。大多數來自敘利亞,阿富汗及索馬里的難民將通過日內瓦難民公約得到德國的難民庇護。

最後一個法律支柱名為輔助性保護(Subsidiärer

Schutz)。來德難民中,有一些民眾並未遭受政治迫害者,亦不滿足日內瓦難民公約的條件,但遣返會導致他們的生命受到威脅。這個法律主要針對由於戰爭,刑訊,拷打等逃亡海外的難民,他們將首先獲得一年的居留許可,之後每兩年延簽一次。在德國居滿五年則有可能取得長居,但必須具備相應的德語知識且有獨立工作能力。 第三個理由:歷史身後的“負罪感”與“負責感” 對二戰的贖罪以半隱秘半煌煌的姿態滲入到每個德國民眾的心中,有勃蘭特的華沙之跪,亦有代替童話故事“很久很久之前”的納粹史教育“那是1933的一個冬天“。對待以往父輩犯下的罪行,許多人仍用近乎嚴苛的方式不斷自省警惕,持續地匍匐在贖罪的道路上。對於敘利亞難民,儘管是美俄踹翻的鍋,但德國人是否因着贖罪之思而用雙手直直地去接滾燙的亂粥,無法定論。至少在詢問周邊朋友這個問題時,他們言語間透着的無奈反思,令人無法忽視這個緣由。

除卻贖罪,其餘閃回的歷史事件亦是多米諾骨牌的其中一張。說說三件事。1939年,聖路易斯號客輪的船長試圖運送937名德國猶太難民到古巴和美國避難,但因當時的反猶浪潮,古巴美國均拒絕接受這些猶太人,最終客船無奈返回歐洲,這些猶太人四散進一些歐洲國家,大部分在德軍入侵時被捕,最終慘死於集中營。這次事件後德國人總想着的教訓倒可以用一句中國古語概括:“我不殺伯仁,伯仁卻因我而死。”1939年拒收猶太難民的美國古巴間接導致了最後他們的死亡,那如今若拒絕接受難民並遣返其回敘利亞,無疑一如美國,不沾血腥地推着他們去死。

時間過渡到六年後的二戰結束,根據波茨坦協議,德國歸還1933年後侵占的土地,且確立奧得河-尼斯河線作為波蘭政府管理區域的邊界,世代生活在這些土地上的德國人將通過“民族轉移”驅逐回國。在波蘭,南斯拉夫,匈牙利及羅馬利亞的1300萬德國人被剝奪財產後狼狽回到已分裂為兩個國家的“德國”——民主德國與聯邦德國。儘管當時許多人都處於以一手一足殘疾之軀,白日重建殘垣,夜宿灰燼之上的難堪境地,但對於或許會搶占僅有生存空間及救援物資的外來同胞,他們仍給予了最大程度的歡迎接納。得益於馬歇爾計劃,西德締造經濟奇蹟迅速崛起,1300多萬難民同胞恰到好處地填補了勞動空缺。

再倏忽三四十載,由於勞動力的短缺,西德引入大量土耳其勞工,東德則允許同為社會主義國家的越南輸入眾多勞工,德國開始逐漸轉變為移民大國,至2016年官方數據顯示,五分之一在德居住人口有移民背景。面對曾經的成功移民歷史,依靠着歐洲經濟火車頭下的強大財力,當時的德國對打開邊防接納難民有着很大程度上的驕傲與自信。

第四個理由:歐洲價值觀下的人道主義精神 歐洲的人道主義精神大約是近幾年被眾人批判最慘的一點,最普遍的批判專用術語便是「聖母」。對「聖母」的定義極為多樣且模糊,其中最令人反感的並不是「農夫與蛇」中試圖救蛇卻被反咬一口的農夫,而是要求別人把凍僵的蛇揣進懷裡捂熱自己卻在一旁看戲,等蛇一醒逃之夭夭的看戲人。當然,德國接納難民並不能簡單地用農夫與蛇的故事進行類比,因為試圖將難民臉譜化成反面形象正是極端右翼份子樂此不疲做的事,更為重要的是,德國被簡單地嘲笑為「聖母」其實並不公正,因為他並未單純的慨他人之慷,他主要割的是自己的肉。

再說到歐洲的主要價值觀“民主,平等,自由,博愛”,它致力於形成一個相對公平的社會環境,倡導公民尊重他人平等的社會權益。通過德國的戰後公民教育,這些觀念不斷紮根於德國民眾腦中。因此,對於許多德國民眾而言,接納難民是一件符合自身價值觀,保護他人人權的善意之舉。在採訪過程中,許多被採訪人言語中對難民因戰爭而背井離鄉的悲憫是真摯的。此外,亦有許多人表示德國隸屬於西方世界,它主要由歐洲和北美組成,這些國家制定運作着世界規則,因此他們對世界上發生的事情便有着同等負責感,這些事包括敘利亞戰爭及其引發的難民危機。 就國家層面而言,默克爾曾多次強調,“如果沒有人道主義精神,那麼歐盟就沒有存在的基礎。”一個統一及有力的價值觀對國家的統一強大至關重要。如果當初德國政府以極其強硬的姿態拒絕接納難民,那麼無疑在一定程度上給長期宣傳價值觀一記尷尬的巴掌。

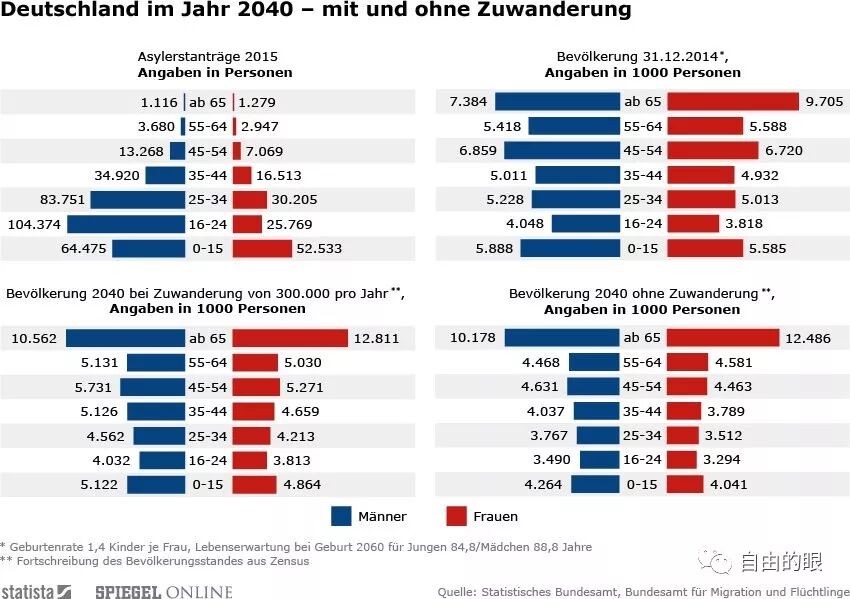

第五個理由:人口老齡化下缺失的人口紅利 從道德的角度凝視接納難民一舉,是人道及人文主義精神的閃現,但身處利益至上的國際叢林中的政治家在做決策之時,必然不能只想着展現人性之善美,接納難民在情勢所迫之下,亦或許對德國帶來一定的經濟效益。 西歐發達國家大多為高福利社會,德國亦然,而社會成熟發展至後期裹挾而來的少子化,老齡化,勞動力短缺等問題便愈發凸顯。貝塔斯曼基金會於2015年初發布一項調查研究“至2050年,德國對非歐盟國家的移民需求”。調查指出,勞動力的不斷供給是經濟發展的重要因素之一。在勞動力不斷萎縮的趨勢下,高昂的社會福利將無法保證。經預測至2050年,德國的勞動力將由現今的四千五百萬減少至兩千九百萬,對此最為有效的應對措施即為接納大量移民。2015至2025年間每年需接納大約450.000名移民,2026至2035需大約600.000名,直至2036至2050則需550.000名移民才能保證現今的社會福利運轉。

根據Statista的數據調查 至2040年,有移民與無移民的德國人口結構對比圖

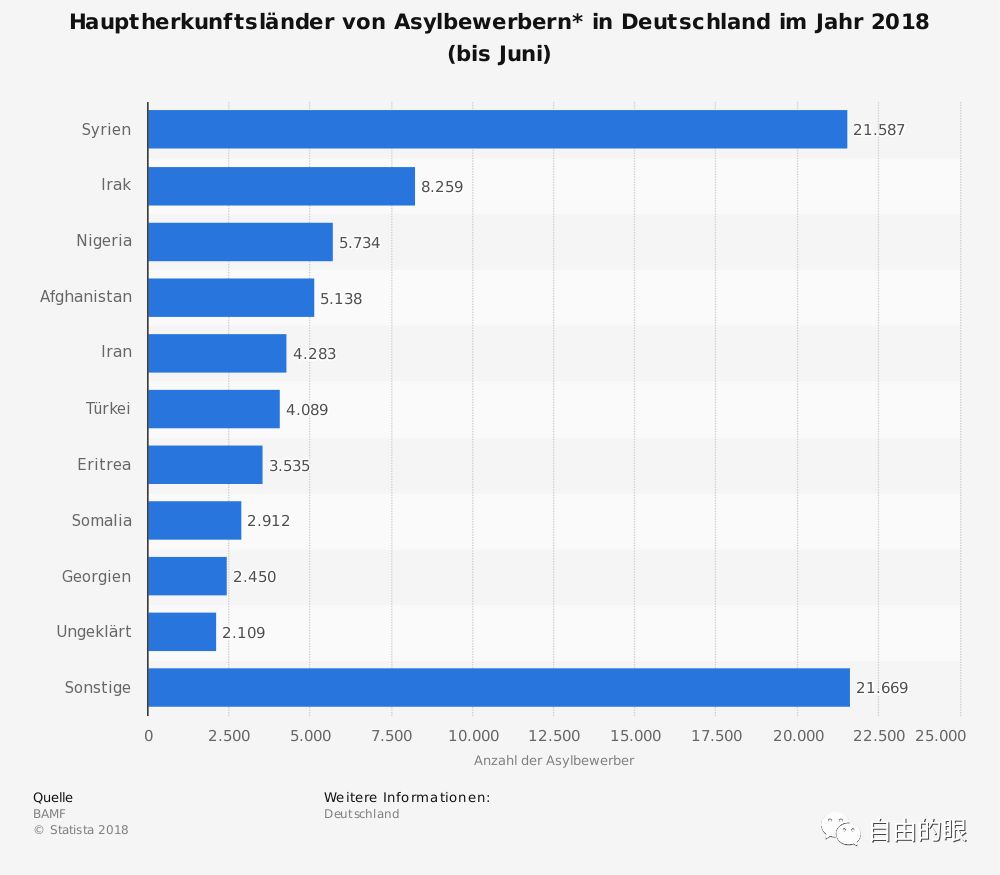

另一方面,成功抵達歐洲的敘利亞難民雖是九死一生,幾經艱難,但根據調查顯示,他們大多在敘利亞為失去不動產的中產階級,接受過良好的教育培訓,對當時的德國而言,大批非文盲難民的到來可以填補人口赤字,保障人力供給,經濟界也普遍支持政府的難民政策,期待“難民經濟”刺激德國經濟發展。 誠然,三年已過,在難民歸置問題上德國政府付出的超額財力物力,使當初着眼經濟效益的政府陷入未曾預料周全的尷尬境地,並且除卻敘利亞難民以外,許多北非東歐的難民也趁着危機輾轉來到德國,試圖謀求更好的生活條件,他們大多文化水平較為低下,成為社會不穩定的重要原因之一。

至2018年申請難民簽證的難民國家來源

第六個理由:德國的政治抱負及國家形象 德國對自身政治地位的探求一直周折不斷,經由一二戰的挫敗無奈長時間被迫龜縮於經濟領域,但它始終誠懇承擔納粹歷史責任,謀求世界對其的重新認可。後冷戰格局中,憑藉美國的馬歇爾計划起死回生,與法國連成盟友代表歐洲與美國進行政治對話。直至兩德統一後,德國在地區和國際事務上開始彰顯更多的政治抱負,歐盟的推動,俄烏衝突,歐債危機等重大國際事件中,德國隱隱以歐洲領導者的身份出面協調斡旋。 一切順風順水之際突如而來的難民危機幾乎衝垮了德國費心推動的歐盟一體化,除卻英國脫歐,東歐波蘭匈牙利對待難民問題時表現出桀驁態度,長期基友奧地利也始終呈搖擺姿態,甚至部分申根區欲暫停申根條約以防止恐怖分子自由流竄,威脅國家安全,這些現實令鄰國全是申根區成員國的歐洲最大經濟體德國急需慎重思索對策,以身作則接納聚集於意大利與希臘的大批難民,以維護歐盟從司法,經濟,政治及價值觀上的統一穩定。

另一方面則是對自身國家形象打造的考量。2015年前半年,如火如荼的Pegida運動(愛國歐洲人反對西方伊斯蘭化),右翼分子頻頻焚燒難民營的舉動等讓德國與排外形象緊密聯繫在了一起。當時大安正在學習德語,老師讓我們用幾個形容詞形容德國,一個姑娘脫口而出“ausländerfeindlich”(排外)。當時那位整天眯着眼睛笑的德國老太太沉默了一下,隨即耷下眼瞼說“以前這個單詞還從沒學生用來形容過這個國家。”此外在希臘危機中,德國政府強硬的使希臘接受嚴苛的救助貸款協議,也為它打上了“冷血歐洲霸主”的名聲。 以此種種,在三歲艾蘭之死的輿論浪潮下,德國打開邊境接納難民,一時間德國柔和親切負責任的國家形象躍入所有的新聞媒體中,難民背着行囊艱難而來,手中不忘攥着“默克爾媽媽”的照片,2015年默克爾當選美國《時代》周刊的年度風雲人物,文中形容默克爾:“她是自由世界的總理,彰顯人性、慷慨及寬容的價值觀,展現德國可將強大國力用於拯救而非毀滅,不管是否認同默克爾,她走的並非一條輕鬆道路。”這句話屬於默克爾,亦屬於2015年以來的德國。

近年來湧入歐洲的難民不斷增加,除卻治安問題以外不同宗教的信仰也令“歐羅巴斯坦”成為愈來越多人口中惴惴不安的預測。誠然,在這次難民危機之下,歐洲的政治經濟,人口宗教,價值觀乃至社會結構都遭到了始料未及的解構。而德國以一己之力承擔百萬難民,其重塑過程便更為漫長陣痛,對自身承擔能力初時的極為(過於)自信,人道精神的彰顯,歷史緣由的善意,經濟利益的考量,法律系統的支撐乃至政治地位的謀求都在這三年的現實前遭受了重創與謾笑。 現實已成,反思的必需性不必多言,但一再沉浸於過往卻是害了自身。德國政府已試圖加大難民篩選力度,遣送非戰爭難民回國,與土耳其締結盟約減緩難民湧入趨勢,努力促進在德難民融入當地社會。它將如何繼續一步一步地走下去,我們將持續見證着。最後,用一首約翰多恩的一首詩作為結尾:

沒有誰是一座孤島,

在大海里獨踞;

每個人都像一塊小小的泥土,

連接成整個陸地。

如果有一塊泥土被海水沖刷,

歐洲就會失去一角,

這如同一座山岬,

也如同一座莊園,

無論是你的還是你朋友的。

無論誰死了,

都是我的一部分在死去,

因為我包含在人類這個概念里。

因此,

不要問喪鐘為誰而鳴,

喪鐘為你而鳴。

|