又一位八十年代的詩人離我們遠去

最早知道老木是因為89年2月他參與和發起的三十三位中國知識分子懇求政府與執政黨釋放魏京生的公開信和隨後引起的整個知識界的連鎖反應。緊接着是更大規模的學生請願運動的爆發。

剛剛在推上看到蘇曉康的一個帖子,心裡咯噔一下,又一位八十年代的詩人離我們遠去: 蘇曉康推特:從國內傳來噩耗,老木剛剛去世。三十年前在巴黎,他跟我一道在索邦大學學法語,他去租了一間居室,我們同住。後來我離開巴黎,再後來我在美國車禍了,很久才聽人說,他在巴黎成了流浪漢。我再也沒有見過個頭跟我差不多的這個北大中文系七九級年紀最小的天才詩人……

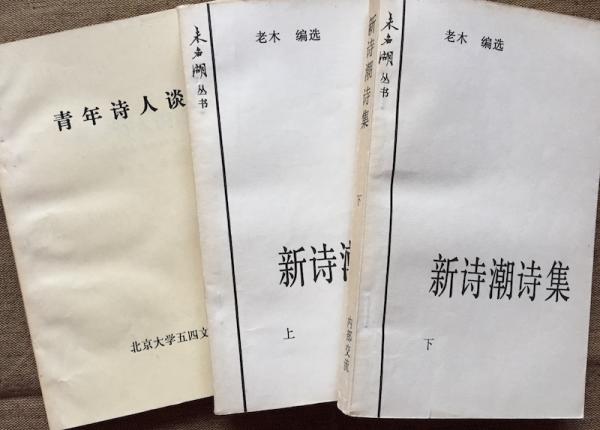

網摘:當年老木編的《新詩潮詩集》儘管鉛字印刷,後來被中宣部判為非法出版物,某種程度上也說明了它的地下文學性質。老木編的《新詩潮詩集》、徐敬亞和孟浪等人編的《中國現代主義詩群大觀》是那個年代重要的文學事件。而老木的境遇,也象徵了八十年代地下文學的境遇;八十年代結束於一片槍聲,而中國的地下文學在一片槍聲中發生搖晃。老木的身影從中國本土飄零到巴黎街頭… 老木的大名叫劉衛國,是江西人。當年北大四才子之一(海子,駱一禾,老木,西川)。八九之子。《新詩潮詩集》在一年內發行了三萬多冊,這本書的主編及發行人就是老木,一個年僅二十三歲的青年詩人。老木出名了,他的並不太嚴重的厄運也降臨了,一九八六年的反對資產階級自由化運動開始後,老木被中共中央宣傳部點名批判,《新詩潮詩集》也被中宣部作為“非法出版物“,在北京軍事博物館陳列展出。老木在黨校是不能待下去了,在文藝界人士的幫助下,老木幸運地調入中國《文藝報》,擔任編輯記者,他終於學以致用,做了一個文學編輯。 八九民運時任廣場宣傳部副部長。 89年後,不清楚老木是怎麼逃到法國的,也不清楚他經歷了怎樣的磨難,但據說他借酒澆愁,抱着人就哭。蘇曉康的臉書上有一段悼念文字,附上了他的舊聞是關於這些流放者當時在巴黎的描述, 中間提到老木看到巴黎的鴿子時淚流滿面的事情。

https://m.facebook.com/841628330/posts/10158921781503331?sfns=mo

許多年後,也就是15年的前後網上出現了這樣的尋人啟事: 【委託,尋找一九八九年到法國,原來北京大學的才子,現在據說到法國多年後精神不正常,流離失所,不知住處去向的劉衛國,別號老木。他的母親去世,他的哥哥姐姐也在尋找他。他的北大同學成立老木關注團也在尋找他,如果有他消息的朋友,可以聯繫。他的特徵是,帶眼鏡近視。據說有人看見他要飯。臉稍長。見照片左一。希望朋友們,網友有他的消息聯繫我0658411718】 ---------------------------------------------------

網上我查到不少有關老木的回憶文章,貼上一篇他同窗的回憶文章。作為我對他和對那個時代的祭奠:

本文寫於2013年9月,系作者為北大中文系79級本科畢業30年同學會而作。

劉衛國,我們的同學和兄弟,你在哪裡?

大家叫你衛國的時候,你是北大7910快樂的一員。當時我們為什麼那麼快樂呢?今天想來,可能是由於處在青春的年代,生命力恣肆,可把美好年華當一般之故。

記得有一次聊天,學長黃子平說,中國有兩個青春期,一是1950年代建國初,一是1980年代文革後。這兩個時期社會上充滿向上走的蓬勃朝氣,一片氤氳,人心中充滿向前走的夢想和憧憬,滿目樂觀,雖然大家剛剛經歷了戰亂或浩劫。

我驚奇於黃子平的精當概括,因為在其他場合,自己也幾次表達過類似意思,而且似乎聽父親也說過類似的話。因此我以為,那是時代和青春相遇、大我與小我相激所普具的社會心理,而且照理,每一代人都該有類似的心理感受和經驗的。

可是我曾問過比我們更年輕的一代人,他們卻並無這樣的體會。他們的青春時代沒有碰上時代的青春期,大時代與小人物的命運未曾共振共鳴,不能產生個人因與時代同步而可能導致的引導時代的錯覺,不會出現本由時代塑造卻自以為在塑造時代的誤會。 其實我們快樂的源泉,也許更在於內心的夢想,所追逐的文學夢——詩歌。青春只是一段可計量的物理時間,而生命的體驗、擴張及對夢想的追求及其記錄才賦予它真實的存在感,只有文學能夠整合和表達這一切,只有詩歌才能綻放它的光華。

當時,選擇文學為志業的我們,那麼狂熱地閱讀,那麼熱切地交流,那麼痴迷於寫作。劇烈的社會轉型,急劇的思想變化,多元的學術爭鳴,紛繁的文藝時尚演繹,統統誇張變形地匯流於我們個人奮鬥的白日夢之中。爭吵、譏嘲、義憤都在激勵,聽講、奔波、表演都是抒寫。

記得大二時暑假回來,你那麼興奮地講和山東大學經濟系學生韓東在火車上的相識,並把他寄來的詩作一一展現;記得一起參加五四文學社的有關討論,公劉的、徐剛的、葉文福的、雷抒雁的、楊煉的……講座,雖內容和水平不一,卻總能激發我們思考詩與人、與社會、與自然宇宙的關聯。

也記得有一次你寫了一首詩,給吳詮元和我批得體無完膚,你垂頭喪氣的樣子。你把你的詩拿給謝冕老師看,謝老師肯定其中幾首詩清新真摯,你溢於言表的欣喜之情我也記得。

還有一次,國慶前我模仿江河寫的反思共和國命運的一首詩,要登在三角地的牆報上,卻受到學生會潘維明劉曉峰們的阻撓,引發主編牆報的班長老賀的怒火,你的義憤和吳詮元的聲援我也記憶猶新。

學生時代的劉衛國。

現在想起來,那時我們的自我那麼不自我,自以為個人了哲學了藝術了現代主義了,卻依然不脫時代文化革命傳統的制約,一舉一動,都和中國社會變革和進步的主題有關,時代和個人互為鏡像,彼此映照:大我至於無形,小我微不足道。 後來你當中文系學生會主席的時候,邀我當學生會宣傳委員,後來實際當的卻是團總支宣委。我至今清楚記得薛涌聞訊吃驚的樣子,我也不知道為什麼會答應你。

因為上大學以來,早就打定主意要告別中小學的“五道槓”生涯、心無旁騖走“白專”道路的。而且已擔當的班生活委員一職,負責每月發放四十幾個同學的助學金和分門別類的各種粗細糧票,還得再換成各種菜票,麻煩得要命,永遠沒人願意接手,實在沒有理由再出任他職。

但為什麼竟然“出山”了呢?現在想來,你的單純和熱情的感染,共同的思想興趣和愛好,以及某種誇張的社會關懷和虛榮心,應該都算是原因。

當然,其中真正的紐帶仍然是詩歌,它是我們生命的制高點。它像穿螞蚱一樣穿引了我們,讓我們共同進退,一起經歷春夏秋冬。

大約是大三吧,你因病休學了,後來改在80級插班,因此晚畢業一年。但我繼續讀研時,你卻已在北京市委黨校文史教研室工作。有一次你拿着一摞詩歌目錄跑到34樓宿舍來找我,興奮地講擬編的《新詩潮詩集》的情況。講如何通過楊煉找到了多多、北島,如何淘到他們海量未發表的作品,講多多如何比已經名聲大噪的《今天》派其他詩人如北島、江河、顧城等詩人更值得重視。

老木主編的《新詩潮詩集》。

後來,這本上下兩冊由北大五四文學社內部出版的非正式出版物,也成為1980年代中期中國詩歌新生力量的第一次大規模匯聚,是比1986年《深圳青年報》“中國詩歌群體大展”更早的一次大檢閱,至今仍頗具史料價值。

我也第一次看到了那麼多的出名和未出名的詩人的出色作品,覺得中國詩歌的未來已由他們占據。你把部分詩集寄存在我的宿舍,每次下課回來總有聞訊而來的大學生川流不息地來敲門、購買。我因此成為你的臨時“代理”,而你則在那個時候,變身為中國當代先鋒派詩人老木。 老木——你工作的北京市委黨校,位於車公莊大街三塔寺附近,明清以來最有名的傳教士利瑪竇、南懷仁、湯若望的墓都在那裡。校園樹木參天,花木掩映,是個引人遐思玄想的好地方。午餐時人聲鼎沸的食堂,就是修道院的老建築,深邃幽暗。每次走近,總似覺有無限寓意。

本來,中共黨校和耶穌會修道院的合址,無神論和基督教義的相替,飲食場所和精修會堂的變遷,已包含了足夠豐富的歷史弔詭。但一個非黨員先鋒派詩人“潛伏”於體制大腦之一角,總顯出某種矛盾和不和諧。

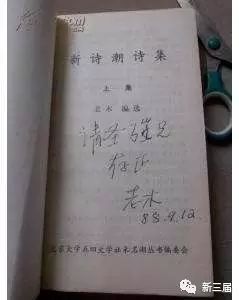

老木的贈書題字。

我對你的訪問,因此常常遇到奇怪的現象,比如門衛的盤問和阻撓,鄰居老頭懷疑的眼目,有一次更看到到訪的面容精緻的詩人楊煉因不耐盤查和門衛吵響一片……

1980年代在民間在校園確實是詩歌的天堂,但對另一環境秩序而言,不可控、反規範的先鋒性總意味着某種危險。你大概就是因此被視作了異端吧。

1986年9月的一天,我因延長畢業剛換了宿舍——那可能是北大校園最陰暗的一角,挨着廁所不說,要命的是幾乎不見天日,只有在夏天黃昏日落時,才會有一絲陽光射進靠近門口的狹小窗戶——卻又因導師赴美一年而提前畢業,因而享有近三個月無所事事、跡近由自性主宰的時間,每日沉浸在尼采和《20世紀哲學主潮》展現的世界中魂不守舍,遨遊天外。

這時,你帶着一個年輕人來訪。來者靦腆溫和,根稀稀拉拉的小鬍子,眼睛閃着奇異的光亮,娓娓而談他暑期徒步和扒車完成的青藏之行,談西藏的地理和歷史,談西藏人的精神和生活,談達賴喇嘛言辭給他的觸動。

那時我論文答辯已畢,正做離校前的自我清算,剛把兩本寫滿詩句的筆記焚燒,準備從此訣別詩歌和心中的愛情,轉投其實也是一直傾心的另一愛好——哲學,既身心疲憊又躊躇滿志,既心力憔悴又意志昂揚。我覺得如果彼時此刻不進行割捨,大概會至於精神分裂也說不定。

但我聽了來客的話,忽然意志動搖了。因為我分明看到了能把詩歌和哲學整合起來的另一種形式,超乎語言的生命之“詩意的存在”。你說來者就是海子,和我們同級的法律系校友査海生。

我認定這個還不太出名的海子是詩人中的詩人,他的浪漫主義的純淨和澄澈比我所見過的所有人都更迫近詩歌的元質,能把一切“偽詩歌”逼出差距,使一切“偽詩人”顯現原形。

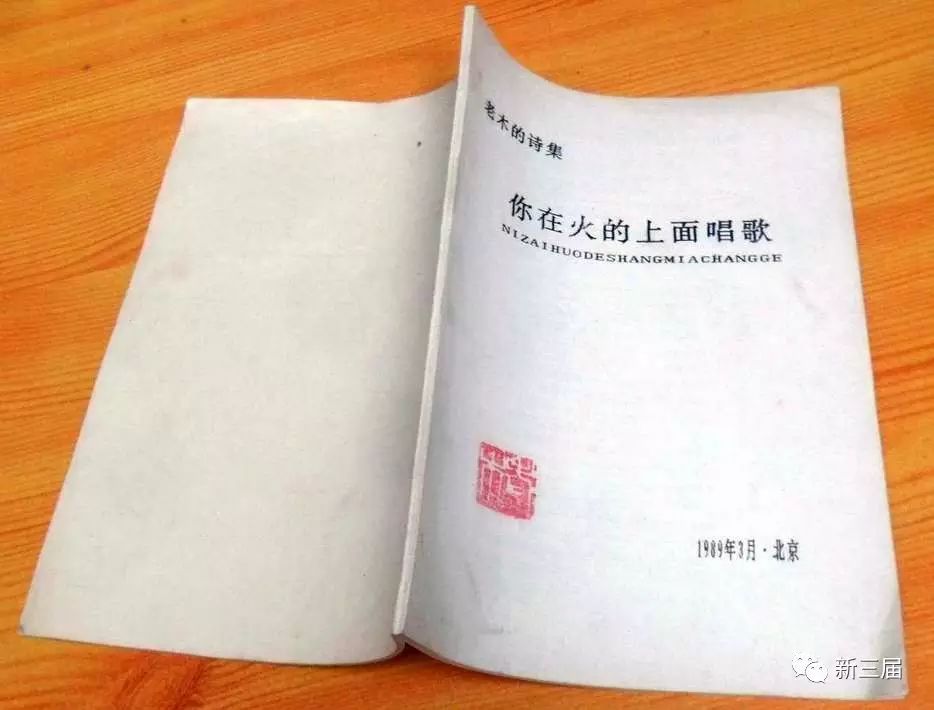

我在超人的幻象中看到了赤子,而你和海子(其實也包括我們的同學、海子遺詩的整理編纂解釋者、詩人駱一禾,以及你所不知道為詩人的詩人周易)共具詩質和人格。後來你還專門寫了一首詩,記錄那天下午1980年代北京常見的尋道者互相切磋探討砥礪磨鍊的一瞬,把它收在自己打印出版的《老木詩集》中。

老木自己打印出版的個人詩集。 後來你就到中國作協的《文藝報》工作了,你的詩人交遊圈也更為擴大,你和上海的,四川的,安徽的,山西的……各種詩人往來交流,依然袒露着赤子之心,但偶爾也流露某種浪子氣和才子氣,我懷疑這種風塵氣和江湖氣乃是朋友感染所致,不是出於本性,因為交談中你所欣賞誇讚的詩人,依然是那些真實真誠真情認真者。

像有次在你的蝸居不期而遇的、上海歌劇院的陳東東,就當排屬此列——每當我讀到魯迅《野草·秋夜》中小粉紅花夢見的“瘦的詩人”,總是無端地想到他。

其實自詩壇成為名利場,詩痞詩棍們無不把自己打扮為詩仙詩聖,假醜惡橫行。更有一流人把詩歌當行為藝術,熱衷於表演以譁眾取寵。結黨營私、排斥異己、蠅營狗苟這些行為,詩壇一點不少。詩壇和官場、商界一樣,成為一個需要持續經營才能立足的地帶,不靠作品,而是靠宣言和運動來炒作。

私底下,聽詩人談論另一些詩人,就像聽女人們談論另一個女人,充滿了由競爭、嫉妒而來的複雜機心。詩壇海一般的正負能量裹挾着你,像浪濤里翻滾着一個嬰兒,而其他人游泳的游泳,駕船的駕船,漂流的漂流,喧囂着貌似搏浪其實是隨波前行。

漸漸地,你的詩名越來越大了。有一次探親回家,我看到讀高中的妹妹在看一張沒見過的報紙——《詩歌報》,上面大半版登着你的詩作。而我那時已步入所謂學界在魯迅研究室工作,基本告別了對當代詩歌的關注而整日沉浸於魯迅的思想和文學之中,也感染一些魯迅式的對人對事的態度,也積極,也虛無。

比如對我衷心愛好的思想,就突然發現其於歷史的進步近乎無用——越是深刻和純粹的東西,越難於為群眾所掌握,也越難於真正及物於社會人生,歷史的面貌總是簡單、粗放地生成的。然而它那深刻和純粹的境界還是強烈地吸引着我,為守護這種神聖和純粹的獻身還是始終感動着我。

為什麼會這樣?我想還是由於它所具的美吧,那是一種在天地宇宙人畜動植物之中蘊蓄、穿越和滋蔓的大美、通美,我們可以簡單地、無功利地、迫近本質地沉醉在那裡。只有道德律可以對峙其中,只有真理的發現可以齊平它的程度。

當然,我並不知道遭遇它是會要人命的,像歌德筆下浮士德博士不斷追求意義和價值的一生就是因對它的體驗而戛然而止。這是人內心感受自主、自在和自由的美好時刻。

其實只是又過了兩年,這至純至真至善至美匯聚的驚天動地的一刻,就歷史性地、偶然而又必然地和我們遭遇了。

既是觀眾又是演員的我們,似乎沉醉於思想與行動不二、理念與現象合一的激動和狂歡之中。記得一通電話之後,我們相約了見面的地點,然而在滴水成湖的空前的廣場盛會中,我從阜成門你從團結湖的鄭重赴約卻再也未能完成。

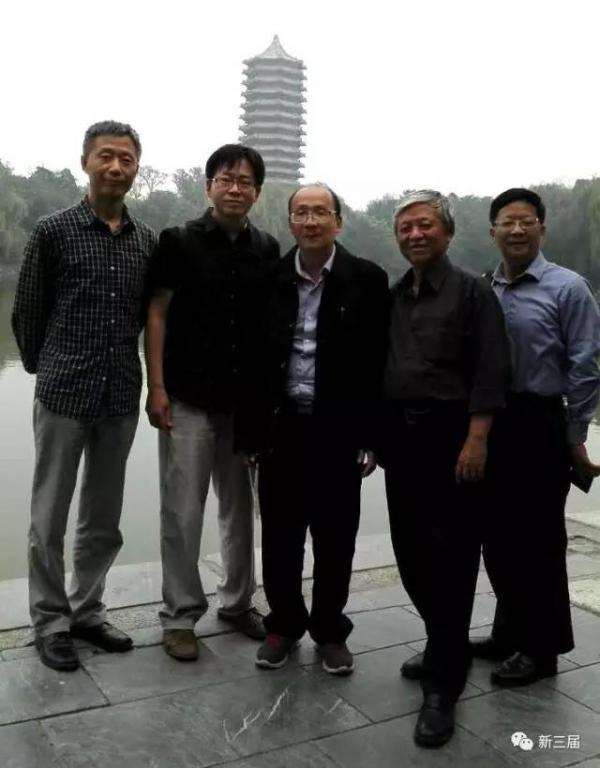

1989年春,詩人西川、駱一禾、陳東東、 老木、歐陽江河、翟永明合影。

後來,你似乎被當局掛上號了,一個真誠單純熱切的詩人從此遠走異鄉。1990年代的最初幾年裡,我不能確知你的消息。那時好友薛涌已從政治學所辭職,埋頭於托福GRE之中而準備出國留學。我也換了工作單位,每日體會中國社科院施諸助研以下青年知識分子的懲罰——坐班。

在辦公室閱報喝茶的沉悶氣氛中,我在《參考消息》之類報紙上,偶爾瞥見你在法國發表的不成熟的政治言論。你似乎在興奮地、然而吃力地重新認識和定位自己,像擁抱詩歌一樣一片浪漫地擁抱着政治。我很自然想到了屈原,因政治理想和懷抱不得其遇而焦灼,因遭受放逐思念土地和人民而毀滅,這真是不祥!

但又一日,在單位資料室的台灣《中央日報》副刊上,我看到有大幅版面登載着老木詩歌專輯。在那裡,你一如既往地在歌詠愛情、土地和人民,格調依然清新真摯,但生命境界更為闊大,情感變得深沉含蓄,一汪清水變成了一潭湖綠。

我由衷地為你詩藝的進步和成熟而高興。我久別的詩情也因之死灰復燃,寫了一些貌似自怨自艾其實是顧影自憐的“小我”之作。但我發現,在我機會主義的詩歌之路上,我已徹底掉隊。雖然我依舊批評你的性情比你的語言更接近詩歌,你的言語比你的行動更不適宜於政治。 1993年夏,我重回北大工作。一日在校園遇到一向消息靈通的張頤武兄,他高興地說你在和一個台灣女子談戀愛,但後來又聽說好像遇到了女方家庭的什麼阻力。我不知道這對你意味着什麼。

大約又過了一兩年吧,似乎是在宴請一位韓國詩人的場合,一位後來也是同事的年輕詩人突然和我說,“老木瘋了!”我不知就裡地大吃一驚,但我知道這個年輕人在中國詩壇和你已經隔代,並無任何交往,所以也就不會採信。

但似乎存在天意一般,沒幾天我旋即就收到你從意大利輾轉寄來的明信片,上面分明寫着你未來的寫作、就學等生涯規劃,而且文通字順,邏輯清晰。我終於放了心。雖然之後偶爾也在詩人圈子仍會聽到類似消息流傳,但我嚴重懷疑它緣於“眾女嫉余之蛾眉”的“謠諑”心理,不去相信和理會。 我們一別,轉眼24年過去了。生活在繼續,社會在變化,曾經清晰的歷史的面目日漸模糊。你去國後,鄧小平死了,朱鎔基來了去了,創造歷史的英雄人物代替不斷。隨着中國加入世界貿易組織和北京申奧成功,那一代流亡者的返國夢漸漸淡出了國人的視線,淡出了新生一代的歷史記憶。

到今天中國崛起,海外流亡者群體仿佛由放逐變成了棄兒,與中國的政治、經濟和社會進步已然無干。但我知道歷史不會遺棄,它即使出於各種原由不停地改寫,也無法切斷記憶的電路。沒有了真實的記憶,我們的文明只會一片黑暗,我們的歷史只會是一片空白。 多麼希望在北京的大街上突然見到你,多麼希望同學會上聽到你的消息,多麼希望再看到你的詩作,在詩的國度想必你不會再遭受放逐。但你大音希聲,儼然已從人間蒸發。無論國內國外,再也接受不到你的消息!你去了哪裡?

在1980年代的北大詩人中,海子的死是浪漫的,一禾的死是唯美崇高的,你的被放逐卻是淒絕的——其可稱悲劇者,不止在不准停留於土地和人民的屈原式流放,雖然這足以毀滅一個詩人,但也許會成就他的詩歌,而把一個詩人從詩的國度放逐於政治之中,讓一個人的才華和心智錯置,這才是更令人痛徹心肺的毀壞,才是更巨大的生命悲境。 老木,你在哪裡?你在哪裡漂泊?我們想念你,7910等待你的歸隊!

去年歸國的詩人老木。 作者附記: 該文寫完一年多以後,曾由微信公號“零度寫作”推出,劉衛國——詩人老木的失蹤也因此為社會所關注。 2015年初,北大中文7910文學班的同學聯合劉衛國的弟弟妹妹等親屬,開始尋找已失蹤多年的詩人老木。

經由同學王友琴的努力,組織起一個廣涉中國內地、法國、北美、港台的尋人網絡。在數批巴黎志願者一年多的不懈尋找下,終於找到了身患疾病、流浪巴黎街頭的劉衛國。經過短暫治療,克服了種種料想到和料想不到的困難,才在2016年6月,使劉衛國同學由巴黎落地廣州白雲機場,回國繼續治療養病。

劉衛國和同學在北大校園。

劉衛國和詩人朋友小聚。

註:讓·杜布菲(Jean Dubuffet),法國畫家、雕刻家和版畫家

今早醒來耳邊響起這首姜育恆唱的《多年以後》,獻給老木以及那些流浪在外多年無法歸鄉的89一代。

|