这是我昨天在一家美国媒体上看到的,一个失踪案。失踪案我一般只匆匆掠过失踪者的照片和地点而已,

让我细看下去的原因是这个案子涉及到了一个外嫁华女的故事,情节离奇,惊悚程度不亚于好莱坞电影。也许有人早知道了,也许更多人还不知道,我翻译出来希望引起关注,同时引发我们华人更深的思考。

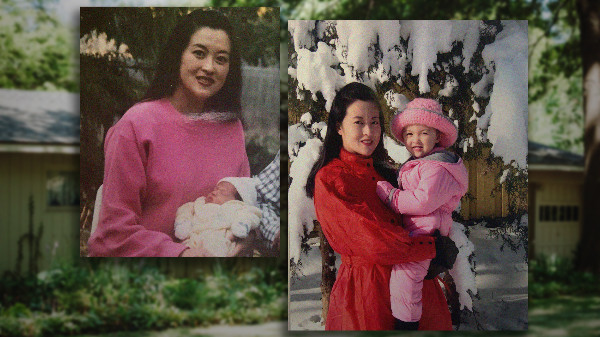

她被告知母亲去世。 那么为何没有葬礼,也没有遗体?

埃莉·格林(Ellie Green)的母亲神秘失踪,不仅引发了有关家庭的问题,也引发了关于人与人之间关系的思索。 上一次艾莉·格林(Ellie Green)见到母亲时,她们吵得很凶。

18岁的艾莉(Ellie)当时有了她的第一个男朋友和她的第一辆汽车。那是2019年6月20日,第一年的大学生活和欧洲游历一个月之后,她回到父母在堪萨斯州草原村的家中。

她和她的母亲,现年51岁的安吉拉·格林(Angela Green)经历了经典的一幕:埃莉(Ellie)的独立心和母亲的拒绝感,以及埃莉成年与母亲的的关系处理。安吉拉说,如果她的女儿不再需要她了,她可以找个其他的地方睡觉。

艾莉(Ellie)在测试母亲宽允的边界,而安吉拉(Angela)则在与独生女之间越来越远的距离中挣扎。 Ellie开车离开,以为她俩都只需冷静一下,很快就会在一起煮饺子或做春卷,这是他们的最爱,然后重修于好。但是从那以后她就再也没见到过母亲。

埃莉(Ellie)的父亲告诉她,她母亲在吵架后不久因精神健康问题住院。后来,他说安吉拉死于中风并被火化了。埃莉说,父亲告诉她不要通知母亲的家人,要求她更多时间在私下哀悼。

在八个月的时间里,艾莉(Ellie)认可了她父亲的故事,并把这件事做了保密。但是到了二月份,埃莉感觉有些事情不对。随后的几周,埃莉(Ellie)和母亲的亲戚开始寻找真相:没有住院记录。没有死亡证明。没有任何火化的迹象。也没有安吉拉的迹象。而埃莉(Ellie)的父亲则有了一个新故事。

这个离奇的故事是关于一个家族难以弥补的损失。但这也引发了关于我们彼此之间关系的更大问题。女人如何在没有邻居或亲友知情下失踪?一个人与他人之间的联系必须得多么脆弱,孤立才可以这样?关于安吉拉到底在哪里,怎么会有这么少的线索?

花园里的女人

据报道,每年美国有60万人失踪。绝大多数情况在几天或几周内就可以很快得到解决。有时,一个人患有疾病或心理健康问题,使他们感到困惑和迷茫。在某些情况下,该人根本不会失踪-他们可能自愿离开而没有告诉任何人,例如逃避家庭暴力,或者他们的失踪是由于沟通不畅造成的。每年只有一小部分失踪人员案件涉及犯规行为。

国家失踪者和身份不明者系统(NamUs)是一项政府资助的计划,旨在收集有关长时间失踪者的信息。现在,NamUs数据库中列出的18,051名失踪者中有Angela的名字。堪萨斯州约有100例,其中最古老的可追溯到1968年。

失踪后的头48至72小时至关重要。在该窗口中,执法人员可以在证人记忆犹新的情况下采访证人,并在证人遗失之前收集证据。 NamUs运营执行总监B.J. Spamer表示,没有及时向当局报告失踪人员的情况,通常是因为社会隔离。

Spamer说:“如果您不经常与某人保持联系,那么没人会知道。”

安吉拉(Angela)失踪与女儿告诉警方她失踪之间的八个月间隔,对于破案是一个巨大的难题。

草原村警察局没有逮捕任何人,也没有公开查明有涉嫌的人。在接受《赫芬顿邮报》采访时,伊万·华盛顿上尉拒绝讨论正在进行的案件,但敦促公众提出任何可能有助于当局找到安吉拉的信息。 他说:“看看我们的证据会将我们引向何处。” “我们只是试图利用我们所有的资源,想办法将其变为积极的解决方案。”

埃莉(Ellie)担心,如果她的母亲去年夏天没死,那么现在也是凶多吉少了。她的失踪表明,几乎没有人认识安吉拉·格林。

她出生在中国北方天津郊区的新河市,父母是大学教授。1990年代后期,她父母的一个朋友把来中国寻找工作的美国堪萨斯州的汽车修理工兼推销员杰夫·格林(Geoff Green)介绍给她。杰夫离婚了,并育有一子。安吉拉从未结婚,并渴望建立一个家庭。第一次约会,他们在北京的硬石餐厅见面。随后通过邮件恋爱。不到一年,安吉拉(Angela)搬到了堪萨斯州,与杰夫(Geoff)结婚。

安琪拉(Angela)以前从未去过美国,尽管她会说英语,但她不会说很多英语。事实证明,她对Geoff的了解也不多。埃莉(Ellie)说,她的父亲比安吉拉(Angela)大13岁,他见面时并不诚实。对原来的家人也不是很友善:杰夫(Geoff)的前妻说,直到安吉拉(Angela)到达美国,他才告诉自己的十几岁的女儿,他正在与任何人约会或打算再婚。

这对新婚夫妇搬进了大草原村一条安静街道上的牧场式房屋中,那里的孩子们可以在没有大人监管的情况下骑自行车到朋友家。 10年前移民美国的安吉拉(Angela)的姐姐凯瑟琳(Catherine)也住在堪萨斯州。这两个家庭会一起出去玩,一起庆祝假期,直到几年后凯瑟琳搬走。

安吉拉(Angela)当丈夫在密苏里州堪萨斯城(Kansas City)工作时,她会整天在家中做饭,打扫卫生和做园艺。埃莉说,她担心开车,所以不敢冒险离开房子。

她最亲密的关系是与女儿。安吉拉(Angela)养育温暖且严格。她为女儿安排了严格的时间:上课,钢琴课,做作业,练习。不允许Ellie去过夜,参加聚会或约会。直到高三时她才有手机。但她们是彼此的最好的朋友和红颜知己,直到艾莉(Ellie)结束她的高中班的毕业典礼,并于2018年秋天前往堪萨斯大学。

安吉拉与其他邻家妈妈友好,但始终保持着距离。

丽贝卡·莱吉尔(Rebecca Legill)说:“她个子又高又漂亮,而且说话温柔,有点胆小。” “我是一名中西部普通的妈妈,穿着运动裤和草草扎着的头发,一心希望孩子们准时上学,而安吉拉则显得很会打理。”

勒吉尔(Billill)试图更好地了解安吉拉(Angela),但未成功。他们的房子比较引人注目。她说,如果要选定孩子们过家家的日期时,总是必须由杰夫批准。

邻居妮可·沃尔顿(Nicole Walton)也有类似的经历。在他们彼此相邻的10年中,她只被邀请进过一次屋子:当他们的孩子很小的时候,去吃披萨。第二天,沃尔顿敲开了格林一家的前门,希望给安吉拉她的电话号码,但没人回答。沃尔顿把它写在了纸上,塞进门缝。但安吉拉从未打回电话。

当安吉拉精心维护花园时,她们有时会说话。照料植物时,她真的令人吃惊,连除草和修剪时也会精心打扮和化妆。安吉拉总是会打招呼-她知道住在街上的每个人的名字-但也仅限于闲聊几句。

见过他们的大多数人都说杰夫和安吉拉在一起时看上去很幸福。安吉拉的姐姐凯瑟琳说,她相信他们是爱着彼此的。但是社区中的其他人不太理解他们的关系。

据艾莉(Ellie)所言,她父母的相处方式更像是商业伙伴,而不是浪漫的伴侣。他们从未在她面前亲吻。也不在同一间卧室睡觉。安吉拉在很多方面都依赖杰夫:艾莉说,她没有自己的钱,需要向杰夫要。她几乎从头制作他们所有的食物,而且非常讲究成本。 杰夫说英语,负责处理与其他人的大部分互动。 埃莉说,夫妻之间的语言障碍是紧张的根源。

她说:“我的父亲几乎不会说中文,而我的母亲英语说得不太好,导致很多事情被误解了,仅仅是一点点小事情,比如超市的采购,最终还要我去调解。”

现在,她意识到父亲在这段感情中拥有多少权威。 但是她没有在其他家庭上有什么观察,没有可以与之比较的范例。。

“我以为这些是正常现象,”埃莉说。

杰夫对《赫芬顿邮报》的多次请求予以置评但没有回应。

等待和解

吵架后,埃莉(Ellie)和男友扎克·克劳斯(Zach Krause)及其家人呆在一起。她在等妈妈道歉。她说:“我想让她说‘对不起’,我想回家了。”但是她从未听到妈妈那边的任何声音。

三天后,父亲发短信说她可以回家。他说,她的母亲已被送往精神病院,不会再回来了。

“我们在商店停车场遇到了心理健康人士,这很艰难,”杰夫在给艾莉的信中写道,她与《赫芬顿邮报》分享了这一信息。 “比试图将她带出房子更好。外出时她总是看起来很好,所以避免了她穿居家衣服或房子不整洁的尴尬。”

艾莉震惊了。她的母亲有时是情绪不稳定和发脾气。自从艾莉(Ellie)上大学以来,她的体重减轻了,显得更加焦虑和悲伤。埃莉(Ellie)担心她妈妈的精神健康状况,因此她和杰夫(Geoff)都敦促安吉拉(Angela)去看精神病医生,但没有什么极端的事情显示她需要住院治疗。

艾莉(Ellie)向父亲提出了以下问题:妈妈在哪里?我可以拜访她吗?艾莉说,他告诉她,她在“南部”某个地方,还不准备见任何人。杰夫(Geoff)要求艾莉(Ellie)到屋子里整理妈妈的东西,这让她怀疑妈妈是否还会回家。

“我只想谈妈妈所做的好事,”父亲在一封短信中写道,这让她感到不安。

扎克(Zach)的母亲莎拉·克劳斯(Sarah Krause)与杰夫(Geoff)进行了文字交流,想一起去看望安吉拉。她说,杰夫将她们拒之门外。

怀着焦虑的心情,埃莉试图分散自己的注意力。她去了堪萨斯城一个历史悠久的联合车站上班,并安排和男友约会。三个星期过去了,没有妈妈的来信。然后,在7月16日,她和扎克(Zach)在当地一所高中参加了飞盘比赛。晚上十点以后,他们回到他家。

几分钟后,杰夫(Geoff)驶入车道。他有个紧急消息要分享:安吉拉在医院死于中风。

“我的世界变得模糊起来,”埃莉说。 “我走开并跪在了地上。”

杰夫离开了,扎克扶着埃莉进了屋。她崩溃在沙发上,哭泣。克劳斯(Krause)一家人整晚都在安慰这两个年轻人,并于第二天邀请了杰夫(Geoff)。

这是一个尴尬的午餐。莎拉(Sarah)和她的丈夫温和地问了一些问题,试图收集有关发生的事情的具体细节。莎拉说,杰夫或者看着地板或望向远处。她说:“我们努力做到真正的尊重,因为我们不认识他,我们不知道他如何伤心,我们也不想触碰任何人的脚趾。”

杰夫没有提供太多。他说他不确定安吉拉去世医院的名字。他不想举办追思会。他不希望埃莉告诉安吉拉的家人。他说,他会通知他们的,但是他没有。

揭开真相

接下来的几周很模糊。 “我不记得7月或是8月,” Ellie通过Zoom说。她当时在校园附近的公寓里,穿着紫色丝绒运动衫和脖子上的精致金链。当她描述母亲失踪后的那段时间时,她的声音从描述事态发展到难以置信,再到生气。

她与扎克(Zach)的家人在一起,并通过短信与父亲保持联系。每隔一周左右,他们见面吃饭,Ellie不断提出关于Angela的基本问题,他则不予回答。

“我要问问题,他就闭嘴了,”埃莉说。她认为他的沉默是他应对失去妻子的悲伤的方式,并告诉自己最终会有更多答案。她很害怕把他推开。她说:“我已经失去了一位父母。” “我不想失去另一个。”

埃莉(Ellie)自己的悲伤使她精疲力尽和困惑。她无法进食或入睡,开始服用抗焦虑药。

哥伦比亚大学社会工作学院复杂悲伤中心的临床心理学家Natalia Skritskaya解释说,亲人的突然失落可能会令人迷失方向,尤其是如果与您有密切关系的人。

她说:“我们看待悲伤的方式是通过依恋的棱镜。” “我们的亲密关系使我们感到安全,并知道有人会支持我们。如果有事情发生,我们可以求助于他们。”她补充说,当这些关系断绝后,人们对自己失去信心是很常见的。

悲伤过程的一个重要部分是形成关于死亡的连贯叙述。 Skritskaya说,缺乏细节或没有道理的故事可能使人们难以接受损失。 她说:“我们适应亲人死亡的方式是,面对现实。”这就是为什么诸如葬礼之类的死亡仪式具有重要作用的原因:它们使哀悼者能够掌握所发生的一切。

Ellie从未得到过这个机会。她想接受父亲的解释-但随着时间的流逝,缺乏信息变得更加难以接受。她有太多未解决的问题。最终,她意识到无法独自解决这个问题。

突破迷雾

2020年2月13日,侄女打电话给凯瑟琳·郭时,她正在长岛的客厅里看电视。她已经有八个月没有收到安吉拉(Angela)或艾莉(Ellie)的消息了。

她至少打过一次电话给安吉拉(Angela),确定即将举行的家庭婚礼,但没有回音。凯瑟琳说,时断时续的联系并不稀奇。尽管他们俩都在堪萨斯州生活了几年,但自那以后他们在该国的不同地方各自生活,关系并不特别密切。

那天晚上凯瑟琳拿起电话时,她听到艾莉在哭。很难准确地听懂她说的话。凯瑟琳的姐姐死了,但艾莉(Ellie)在不断地重复16日。

凯瑟琳说:“我看着厨房的日历,那天是13日,所以我问,‘她怎么会死在16日?’不,艾莉(Ellie)解释说,她的母亲于前一年7月16日去世。

凯瑟琳心跳加速,她给自己的成年女儿们打电话,分别是医生和律师。她们俩都立即怀疑杰夫的故事。根据法律,如果安吉拉(Angela)死于堪萨斯州,则必须存有死亡证明。艾莉可以得到吗?这至少可以帮助弄清她母亲的去世地点和死因。

第二天,埃莉(Ellie)停了课,开车去该州位于托皮卡(Topeka)的人口统计办公室索要母亲死亡证明的副本。店员空手回来。没有这样的文件。

“我的心沉了下去,”埃莉说。 “我知道事情很不对劲。”

第二天,她会见了父亲,并把他堵在厨房里。“母亲死在哪儿?”“堪萨斯州”,杰夫说。“不”,Ellie回答,“她没有。我亲自去查了”。

她说父亲的脸扭曲了。他告诉她,他必须去调查一下。那是她最后一次亲自见到父亲。

同一天,郭家人要求警方对安吉拉进行私下调查。埃利说,警察到达后,杰夫就给他们讲了一个新的故事版本:安吉拉和朋友跑了。然后警察打电话给艾莉,问她是否知道母亲去了哪里。她告诉他们,她被告知安吉拉已经死了。

草原村警察局局长华盛顿拒绝透露其官员进行的采访的细节,只是指出警察“收到了有关[安格拉]下落的不同信息。”

Ellie三天后去了警察局,填写了失踪人员报告。她坐在有两名侦探的小圆桌旁时,父亲打来电话。她打开话筒并按下录音键。

杰夫(Geoff)承认,他编造了有关安格拉(Angela)被强行送往精神病院的故事。他说:“我不想让你认为她是和某个陌生人跑的。” “事实是她是失踪了。”

他说,安吉拉失踪后,他接到一个人打来的电话,说她已经住院。几周后,他接到电话说她已经死了。他说他没有记下这家医院是因为他当时忙于工作。

“我接到电话说有人要来取火葬费,”杰夫告诉艾莉。 “他们给我送过来一个骨灰盒,所有这些都是通过电话完成的。”他说,后来他打开骨灰盒,发现里面是空的。

几分钟后,埃莉问了一个问题,好几个星期盘旋在脑海中的问题:“你伤害了妈妈吗?”不,他回答。

在接下来的几周中,埃莉和她父亲又说了几次,因为埃莉试图整理这些不断变化的故事。他告诉她,他原本以为安吉拉已经死了,但是现在他不确定。在一次电话中,他说安吉拉(Angela)大概是为了让他感觉难受而假装自己死了。

对于艾莉(Ellie)而言,最困惑的是杰夫(Geoff)似乎对寻找妻子毫无兴趣。 “我不知道去哪里寻找或怎么寻找。”当她要求他提供帮助时,他说。 “你说的是,好像我应该出去在街上走来走去,敲门寻找她,不,我不会那样做。”

她要求他与警察交谈以协助调查,他拒绝了。

杰夫(Geoff)聘请了一名刑事辩护律师,艾莉(Ellie)说,并警告她警方可能会试图操纵她来反对他。 3月,警察在艾莉(Ellie)的家中执行了搜查令,并用犯罪现场胶带封锁了房屋。

许多邻居这才第一次得知安吉拉失踪了。

沃尔顿说,她已经注意到安吉拉不在身边,但以为她一直在旅行。杰夫什么也没说。她说:“我会跟他打招呼,一切都是那样平常。”

沃尔顿说,她在搜查当天看到了约10辆警车,并注意到有官员在绿植的后院挖土。警察还在邻近的奥拉西镇(Olathe)处执行搜查令,梳理林木区和池塘。

但是自那以来的五个月中,此案没有重大更新,也没有线索表明警方可能会找到安吉拉。

持久的未知

失踪一年后,埃莉(Ellie)决定公开发布关于母亲的信息,在安吉拉(Angela)的Instagram上发布了一张抱着她刚出生的照片,并附上了一段长标题来解释发生了什么。她说,她一直拒绝与媒体对话,因为她想给警察时间来寻找她的母亲而不被打扰。

她责怪自己过于相信她的父亲。也因为不了解更多有关死亡的法律和实际程序。在她失去母亲近八个月后,她才向警方报告了她失踪的情况。

她说:“我对自己非常责备,我想成为一个完美主义者。” “这就是我妈妈抚养一生的方式。”

她也为失去母亲和父亲而感到悲伤。这些天来,她只和父亲谈论诸如学费和房租等后勤问题。她仍然是一名大学生,依靠他来提供财务支持。

她说,一旦她开始接受媒体采访,父亲的家人就会背弃她。杰夫(Geoff)的四个家庭成员未回应对本文的置评请求。

“我想知道我什么时候才能停止失去亲人,”埃莉说。

艾莉(Ellie)不相信她的母亲会自愿失踪。安吉拉(Angela)最爱她-她太了解了。但是失踪使艾莉(Ellie)质疑,她原以为自己对母亲和父母的婚姻很了解。

她说:“实际上,这改变了我对人际关系的看法。” “我很难信任。”

埃莉想知道她母亲发生的事情的真相,但她怀疑自己能不能。

她说:“说实话,我只想知道她在哪里,给她一个适当的墓地,这样我就可以去祭拜她并与她交谈。” “这就是我想要的。”

全文完

------------------------------

昨天翻译完毕心情久久不能平静。嫁错郎把命也搭上古今中外都有。还记得杭州女碎尸案吧?还有今天万维刊登的《被丈夫推下悬崖的孕妇 后来怎么样了?》这个杀妻骗保案。

问题是,婚姻出了状况, 在国内至少有亲友诉苦, 有父母投靠。而在海外,婚姻冷暖只有自己知道, 不到诉诸法律,亚裔多靠自己消化和解决,鲜有对外声张的。养家糊口的压力,亚裔的隐忍,都让我们的婚姻看似风平浪静直到出现凶杀案和自杀案。要知道亚裔女自杀率第一高。 我的思考是,独自背井离乡是需要底气和自信的。比如前一篇的华女日本打拼记。 她的底气是钱,她卖了房子拿了一笔钱去开店。当后路没有,她便全力以赴了。心里依托是个儿子。 这个安琪拉的父母是双教授,不知道是哪门子教授, 如此幼稚。没有钱, 没有语言, 不懂异国文化(语言不通是必然的),不敢开车,没有能力工作,只有一个女人的身体去嫁给万里之外的一个只见过一面,其余都是纸上谈兵的老外,这是何等的勇气。无异于用身体去做本钱的一场赌博。对方一个西方人,西方婚姻中最讲究灵魂伴侣,是最追求精神上的交融的,那么这个老外要娶一个语言沟通都成问题的女人, 不是傻瓜就是坏蛋。他图的是什么?无非就是把他的女人当作免费的生育机器, 免费的性工作者,和免费老妈子。目的就是易于操纵和使唤。 连睡觉都跟先生分开的她全部心思都用在了孩子身上,不光孩子亚历山大,孩子一旦独立,离开家庭,甚或母女出现冲突,她脆弱的婚姻根本无法支撑她崩溃了的世界。那么本来就有问题的婚姻怕更是死路一条了。哎! 靠婚姻博命运还是搏命?

两个女人, 一个靠自己出来, 自己掌握命运,好赖是自己的;一个靠嫁人出来,自己无法掌握命运,好赖看他人。

如此背井离乡,中国女人还是命苦。

|