培养了我国原子弹研制开拓者的 “中国爱因斯坦”束星北却无缘核武

这位扬州小镇诞生的杰出物理学家留下无尽遗憾和不甘

张磊

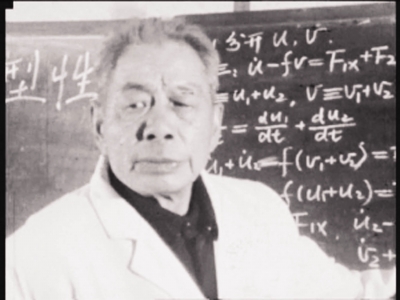

我国杰出物理学家、被称 “中国爱因斯坦”的束星北先生。

本期撰稿人 江苏省档案局 袁 光 嵇 梅

扬州市档案局 柏桂林 薛 梅

邗江区档案局 刘守权

扬子晚报记者 张 磊

本期协办单位 扬州市档案馆 邗江区档案馆

在扬州市邗江档案馆,有厚厚十余本卷宗专属一位名叫束星北的人。卷宗多冠以“物理学家束星北”的字样,而在存档数年间乏人问津。很少有人知道,在这些陈旧的档案里,藏着一段怎样跌宕的人生。这段人生,被后世定义为一个杰出物理学家凄怆的悲歌,一个战士为真理和尊严战斗不息的历程,中国知识分子肌体上一道最深的伤口。

在展开正文之前,有必要提醒的是,这位出生于扬州邗江头桥镇的束星北,曾是伟大物理学家爱因斯坦的研究助手,被称为“中国的爱因斯坦”,是著名华裔物理学家、诺贝尔奖得主李政道,以及我国第一颗原子弹研制的开拓者之一、中国核武器试验事业的创始人之一程开甲的恩师。

“中国爱因斯坦”的跌宕人生

23岁考入剑桥,曾与爱因斯坦一起工作。“他(1907年10月1日)出生于邗江头桥镇,自幼聪明好学,才智过人,1924年考取三江大学,两年后又远渡重洋,入美国拜克大学读书。1930年2月,考入剑桥大学,师从著名的理论天体物理学家爱丁顿博士。同年8月他又入美国麻省理工学院做助教,1931年5月再获理学硕士学位……”

扬州文史专家顾一平老先生寥寥数语,勾勒出束星北不平凡的青年时代。

20年前,恰逢束星北逝世10周年。那时的顾一平在邗江文史办任职,他在报纸上读到束的相关报道,发现这样一位值得尊敬和纪念的家乡人,竟然在邗江无档可寻。“带队去了束星北晚年所居的青岛,探访他的单位、家人;又南下北上,拜见了束老许多同事和学生。”上文所述的束星北档案卷宗,便由此而来。

一篇署名束星北本人的《在爱因斯坦身边工作的日子里》在档案中最为醒目。顾老告诉扬子晚报记者,这篇文章刊载于1979年3月9日的光明日报,由报社记者宫苏艺在采访束星北本人后据其口述整理而成。

翻阅全文,束星北回忆了自己“1928年5月”去柏林大学求见爱因斯坦的经历。“爱因斯坦当时已经是很有名气的大教授了,我不过是20出头的毛孩子。爱因斯坦个子比较矮小,并不像我想象中那么高大。他穿着很随便,领结打得也不够工整。”

在束星北的表述中,爱因斯坦热情地帮他弄到一个研究助手的职务。“就这样,我开始了在爱因斯坦研究室的工作”。束星北说,在这期间他“主要是继续研究我所感兴趣的问题,向爱因斯坦请教”,“每一次,他都进行耐心而详细的解释”,“这些教诲对我以后的思想发展起了很大的作用”,此外他“也帮爱因斯坦做些事情。我帮他查过资料,进行过计算,也帮他改过学生的卷子”……

2 中国原子弹之父王淦昌“自叹不如”

“自重庆一别,离今已有差不多二十八年了。对先生当年在永兴、湄潭时的教导,历历在念。而我物理的基础,都是在浙大一年所建,此后的成就,归源都是受先生之益。”这是1972年,著名华裔物理学家、诺贝尔奖得主李政道写给恩师束星北的一封信。

顾一平告诉扬子晚报记者,因为心念祖国,束星北没有完成国外的学业便回到中国,并在上个世纪30年代进入浙江大学物理系任教。

那个年代,浙江大学的校长是著名教育家竺可桢,“这是浙江大学学术上严谨、求是之风盛行的时期,也是束星北学术上日趋成熟,行将脱颖而出的时期。在群星璀璨的学者群中,束星北是当时公认的最杰出者之一。”顾一平如是说。

束星北和李政道的师生之缘,便诞生于浙大的土地上。在后者的一篇回忆文章中这样写道,“束星北老师的启蒙,吴大猷老师的教育及栽培和费米老师的正规专业锻炼,都直接地影响和造成我以后的工作和成果。我的一生和他们对我的影响是分不开的,而我最早接受的启蒙光源就是来自束星北老师。”

事实上,在束星北的弟子中,除了李政道,还有太多诸如吴健雄、程开甲这些后来响彻世界物理学界的名字。

中国科学院学部委员、国防科工委顾问、中国第一颗原子弹研制的开拓者之一、中国核武器试验事业的创始人之一程开甲,曾深情回忆自己的研究生导师:像他这样集才华、天赋、激情于一身的教育家、科学家,在中国科学界是罕见的。他的物理学修养和对其内涵理解的深度,在国内也是少有的。

而被称作中国原子弹之父的物理学家王淦昌则评价他的同事和一生挚友束星北:讲课既不用课本,也不写讲义,常常是结合日常生活中所遇到事物深入浅出讲解新概念、原理等,讲得非常透彻,这一点我是无论如何也学不来的。

3 被扣帽子接受批斗改造,天才被埋没

在束星北档案中,扬子晚报记者看到,1937年5月,世界物理学大师玻尔曾来中国,到浙江大学作原子核的学术报告。束星北与王淦昌相陪并与之探讨各自关心的学术问题。数年后,玻尔对请求到他门下深造的中国学子说:“中国有束星北、王淦昌这样好的物理学家,你们为什么还要到国外学习物理呢?”

无独有偶,1972年李政道出国后首次访华期间,也向希望他介绍一些海外人才到中国讲学的周恩来总理说过,“中国不乏解决断层问题的人才和教师,只是他们没有得到使用。比如我的老师束星北先生。”

然而,就在玻尔和李政道们念念不忘束星北,多方打听联系却难得其消息时,后者正深陷政治运动的泥潭,不仅与自己钟爱和擅长的物理学渐行渐远,更要为生存苦苦挣扎。

档案显示,由于40年代为国民政府工作的一段经历,1955年全国肃反运动中,他一开始就被列为重点,受到严密监控,随后在全校大会上遭到批判、斗争,并被抄家、逮捕,全家受到牵连;1957年的反右派运动中,束星北又被划为“极右分子”,再度定为“反革命分子”;1958年他被遣送去兴修青岛市月子口水库工程,进行强制性劳动教养;两年后他又被“安排”住到青岛医学院的门卫室,专职打扫学校的公厕……

1979年年底,束星北头上的“帽子”被彻底摘掉,可此时他已年逾古稀,人生和学术生涯最黄金的30年,荒废殆尽。1983年10月,束星北病逝。家人应其要求将遗体捐献给青岛医学院,却因为种种原因被人遗忘。最后,束的遗体竟一度被草葬于学校操场的双杠下。

那些令人心痛的记忆片段

核弹首爆,老人痛哭“我应该参与的”

厚厚档案卷宗里,束星北先生的人生片段像电影回闪般出现在记者眼前。

在浙江大学任职期间,恰逢全国范围内的知识分子改造运动。数学家苏步青因为一件忘记上交几张板凳的琐事被人举报,成为“贪污”典型而面临批斗。得知此事后,早对所谓运动嗤之以鼻的束星北闯入校长办公室,一把揪住那位“节约办主任”的衣领,怒斥“你知道苏步青是谁吗?你算什么东西?”然后挥拳痛击。后来,苏步青没事了,束星北却因为拒绝运动和殴打革命干部而遭到批斗。

上个世纪50年代,束星北做了一篇题为《用宪法捍卫生命尊严》的公开演讲,认为政治斗争也应该在尊重宪法的前提下进行。这次演讲后不久,他因曾为国民政府工作过被打为历史反革命。束星北认为自己为国民政府所做的工作都和抗日有关,所以并没有错。在当时的形势下,只要他服软认错,也就是被批评而已。可束星北始终拒绝认错,甚至当审查人员佩服其才华不忍刑罚,下跪请求他让步时,得到的却是“原则问题不能妥协”的回答。

在被罚打扫卫生前期,他每天都会用扫帚在地上进行演算,各种公式常常写满整个操场,他说这是自己发明的脑力运动。

再到后来,他为了“改过自新”,竟主动申请打扫更多的公厕,并自拟了几条研究课题,诸如“为什么大便会拉到坑外”和“小便为什么会溅到裤腿”等。

平反之后,他被聘请到青岛国家海洋局第一海洋研究所任研究员,以古稀高龄转行,竟然能很快发表多篇轰动海洋学界的论文。更曾凭借一台电脑、一支笔和几张稿纸,推算出某次洲际导弹发射的最佳打捞时间,为国家节省了百万资金,当时他72岁。

……

而在这所有片段中,最让人心碎的是当在新闻中听说中国引爆第一颗原子弹时,束星北哭倒在地并发出一种“野兽遭到屠杀时的嚎叫”。其后数天他不断喃喃低语,“我应该参与的,我应该参与的,我应该参与的。”

这些泪水、嚎叫和低语中,有怎样的遗憾,怎样的不甘?

■记者手记

纪念束星北先生去世30周年

扬州之行前,记者并不知道束星北的名字,对这个选题最大的兴趣所在,是他曾经和爱因斯坦一起工作年余的经历。

连日来,记者对束星北的大部分认知,都来自厚厚的档案卷宗。从翻开第一页开始,就不能自已地陷身进去。印象中,从没有什么采访素材,能让记者忘记工作,而彻底成为一个着迷的读者。直至下笔时,竟不知道该如何用文字来梳理表达内心的震撼和伤感。

曾经,有一位叫刘海军的青岛同行做了与记者今日相同的事,却远比记者做得好。他在研究、查找、探访与束星北相关资料和人物的10年后,写作了《束星北档案》一书,斯人其事,惊痛世人。

在书中刘海军说——本来,束星北完全可以像王淦昌等许多科学家一样,为新中国的科学事业创一番伟业,乃至成为一名闻名世界的大科学家。但由于他的嫉恶如仇和刚正不阿为时代所不容,他强烈的批判意识和特立独行的精神使其在政治运动的第一个回合中即遭灭顶之灾。从此,一个杰出的科学家一步步走向毁灭。

类似的表达,苏步青也曾有过。在束星北去世后,他挥笔写下“学可济时何坎坷,言堪警世太天真”的悼词。

或许,最懂束星北的还是他的挚友王淦昌。当束家小女美新感慨“父亲如果有王伯伯一半会做人就好了”时,他第一次对老友后人声色俱厉,“你父亲只是说了我们想说不敢说的话,做了我们想做不敢做的事。”

谨以此文,纪念去世30周年的束星北先生。 张 磊

|