太平轮后事

(原标题)

开庭数日后,被告中联公司的股东只剩下周庆云。他本来也有机会带着全家和财产远走高飞,但他不想被人戳脊梁骨,决定留下处理赔偿事务。

《中国新闻周刊》记者 | 徐天

(本文刊登在第687期《中国新闻周刊》)

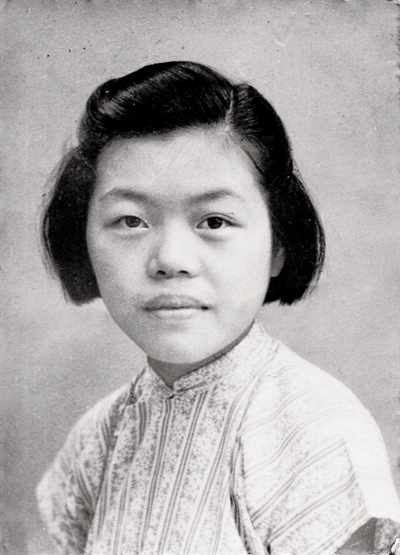

少女时期的周琦琇。

83岁的周琦琇清楚地记得,1949年1月27日那天是小年夜。

几天后便是春节,上海这十里洋场却没有太多过年的气氛。淮海战役刚结束,平津战役也接近尾声,国民政府准备迁至台湾。

黄浦江边,开往台湾基隆的太平轮上挤满了人。18岁的周琦琇和表哥、表妹也在太平轮上。他们准备转道台湾,去香港参加表姐的婚礼。

5点左右,太平轮起航。近7个小时后,沉没在东海海底。

周琦琇的表哥消失在黑茫茫的大海里,她和表妹在海上漂浮了数个小时,被澳大利亚军舰救起。表妹不久不治身亡,周琦琇时而清醒,时而迷糊,在亲戚家一养数月。

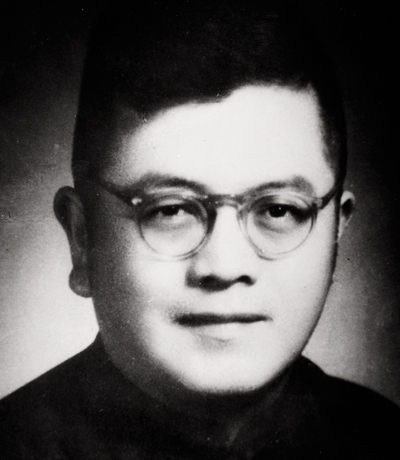

这样的家庭巨创,周琦琇之父周庆云却无暇顾及。作为太平轮营运公司——中联企业股份有限公司(简称中联公司)的股东,为了筹钱赔偿罹难者家属,他已心力交瘁。

租用太平轮

1938年,三个浙江老乡周曹裔、马斯才和龚圣治在上海兴办了建中公司,做船运。1943年,建中公司更名为中联公司。不久后,宁波人周庆云、蔡天铎入股。

周曹裔是大股东,全面负责,马斯才负责人事,周庆云负责财务,蔡天铎负责船务,龚圣治身体不好,不太参与公司的事。

公司拥有两艘船,分别是客货两用的安联轮和货船华联轮。因货运量增大,1946年12月,公司向太平船务公司短期租借了客货两用、可装2050吨的太平轮,日租费300美金。1948年7月14日起,改为长期租用,月租费7000美金。

随着业务的兴旺,周庆云斥资在上海张园置业。张园是19世纪末英国人造的花园洋房,位于南京西路和泰兴路路口,共有九栋,周家买下的是第三栋。当时,周家有保姆料理家务,周庆云出入有小车和司机。

1948 年11月,随着战事愈演愈烈,国民政府南迁的决定已不是秘密。许多机构跟着撤退,中联公司也召开了董事扩大会议。会议决定:第一,在香港设立临时总部,由周曹裔负责选址;第二,马斯才去台湾考察,蔡天铎安排船只事务,日后把中联公司开到台湾去;第三,周庆云和龚圣治在上海变卖资产,负责收尾。处理完这些事务后,先去香港述职,再一起去台湾。

1949年年初,香港和台湾的房子都已买好,八艘轮船正在新造中,公司上下雄心勃勃,准备大发展。

但就在此时,太平轮事件发生了。

太平轮沉没

对周琦琇的表姐的婚事,周家长辈并不太赞同,但作为娘家人,不得不去帮她撑场面,遂决定让小字辈去香港参加婚礼。

18岁的周琦琇和表姐最亲,又恰逢寒假,她自然要去。15岁的表妹陆桃仙也要跟着去看热闹。表姐的亲弟弟孔祥麟二十多岁,周琦琇叫他“三哥”。孔祥麟已经工作,便承担起买票和沿途照顾两个妹妹的责任。

反正,坐的是自己公司的船,大人们都颇为放心。

1949年1月27日中午,阳光很好,暖融融的。周琦琇吃完午饭,穿着为了参加婚礼新买的麂皮夹克,和三哥、表妹一起到了黄浦江边,上了太平轮。

周琦琇告诉《中国新闻周刊》,她上船时,甲板上已挤满了人,有的躺着,有的坐着。她只能踮着脚,在空隙里穿行。上楼时,她回头看,甲板上密密麻麻都是人。

他们住的二等舱,是四人间。周琦琇和表妹一直兴奋地聊着天。

船只原定载客508人。但这是年关前去台湾的最后一班船,许多人想尽办法登船。

《太平轮1949》的作者张典婉采访了多位曾在1948年至1949年间乘坐过太平轮的人。他们都表示,那时船票价格早已不是票面价,多用黄金直接换船票。只要与船上工作人员熟识,都很容易无票上船,有办法的人,拿张名片也能上船。因此,据后来估计,这一天的太平轮上,实际载了千余人。

原订上午10点出发,后改为下午2点,但时间到了,货物还在源源不断地运上船。据后来的庭审记录,太平轮上装了国民政府的各种文件、600吨钢材、中央银行的80箱卷宗和商人们的货物,满满当当的。

将近5点,太平轮终于起航。

这一天,没有风,没有雾,是行船的好天气。因在战争中,海上设有宵禁区,太平轮没有开灯。

年关将近,船上的人都在提前庆祝春节。船上的厨师张顺来后来回忆:“看到船上大副、二副们,当天晚上喝酒赌钱。”生还者徐志浩回忆,太平轮一直熄灯急驶,大副喝醉,交由三副掌舵,三副忘记调舵,等发现建元轮迎面而来,挂灯、鸣笛已经来不及。

当晚11点45分,在舟山群岛的白节山附近,太平轮和装载木材和煤炭的建元轮相撞。

听到撞击后,孔祥麟反应很快,给自己和两个妹妹都套上了救生衣,跑到了甲板上。

这时,太平轮已开始倾斜。可以坐几十人的救生船里挤满了人。周琦琇看到,船员正在放另一艘救生船,一边的绳索已放下,另一边尚未解开,太平轮便被海水淹没了。

太平轮上的千余人和建元轮上的74人,统统被抛进了冰冷的海水中。

孔祥麟抓住了一根粗圆棍,周琦琇和陆桃仙共同抓着一只木箱子,彼此相望。

海上飘浮了许多人,救命声此起彼伏。有大轮船亮着灯经过,却没有停下救人。

渐渐地,呼救声少了。然后,一个浪头过来,孔祥麟不见了踪迹。周琦琇和陆桃仙在黑暗中大声喊他,没有人回答。周琦琇知道,三哥没了。她自己也冻得几乎失去知觉。

这时候,漂来一块大木板,上面已坐着几个人。他们看到这两个女孩子,就将她们拉了上去。

不知道过了几个小时,已快失去意识的姐妹俩和其他34个人一起,被赶来的一艘澳大利亚军舰救起。另外还有数人被周围岛屿的渔民救起。生还者共40余人。其余近千人,全部葬身东海。

被送回上海后,陆桃仙不治身亡,周琦琇被送到一个当医生的亲戚家里休养。她猜测,或许是因为麂皮夹克防风,救了自己一命。

此后,她每晚都做噩梦,常常尖叫着醒来。有的时候会犯迷糊,昏昏沉沉。

寒假结束一个多月后,她回到学校继续读书。她努力不去想发生的事情,专心于补课。

净身出户

最先得知海难的,是船东太平船务公司。他们立刻给中联公司总经理周曹裔打电话,周曹裔通知了其他四位股东。

太平船务公司的其他船只都在欧美保险公司投保,唯有太平轮在中国的保险公司投保。海难发生后,保险公司无力赔偿,宣布破产。

遇难者家属来到中联公司,将公司的办公用品捣毁,又找到周曹裔家,愤怒地砸毁了家具。

1月30日,在台湾的遇难者家属向警局提出申请,扣押中联公司在台财产。31日,太平轮遇难家属委员会成立,并召开了记者会。委员会共21人,分总务、调查和联络三组。

2月3日,周曹裔与遇难家属见面。

两天后,搜索遇难者的海川轮返航。家属正式向中联公司提出要求,除继续打捞以外,还需给予每个家属白米100石的赔偿。

2月,中联公司和家属签订协议,分三期赔付,分别是25石、25石和20石大米。

因台湾法院扣押了安联轮和华联轮,中联公司失去了进项,能用于赔偿的,就是年前卖出的船票钱。

中联公司的五个股东经过协商,决定卖掉中联公司以及位于上海四川中路459号的中联总部。但所得并不够赔偿总额。

4月6日,上海法院开庭。

周曹裔委托马斯才出面应诉,自己离开了上海。不久后,马斯才也不见了踪迹。蔡天铎在台湾,龚圣治身体不好,家属们能找的,只剩下周庆云。

周庆云的二儿子周琪敏告诉《中国新闻周刊》,开庭前两个多月里,父亲本来也有机会带着全家和财产,远走香港或台湾。但父母不想被人戳脊梁骨,决定留下处理赔偿事务。

开庭后不久,张园就被两三百名家属围了起来。每一次周家人进出,都被搜身,以防秘密转移财产。

周庆云将家里存有的四五根“大黄鱼”(上海对十两黄金的专称)、70到80根“小黄鱼”(上海对一两黄金的专称)以及全家人身上的金银首饰统统卖掉。以后,又卖掉了张园和汽车。这些钱都用来赔偿家属。周庆云唯一的要求是,从中支取一部分,支付保姆和司机的工资。家属代表同意了。

当年5月,周庆云和妻子净身出户,除了身上穿着的那身衣服,连被褥都没有带走。几个孩子已由舅舅苏独梅提前带走,暂时住在上海大顺旅社。出门前,照例都被搜了身。

5月27日,解放军攻占上海。赔偿逐渐不了了之,只履行了七八成。太平轮家属委员会又在台湾向法院提出了诉讼。

有的家属自始至终没有拿到赔偿。张祖华的父亲随太平轮沉没,怀孕的母亲张鲁琳带着5岁的大儿子先行去了台湾,3岁的她最终留在了天津,和爷爷奶奶一起生活。现年68岁的她告诉《中国新闻周刊》,无论在大陆还是台湾,他们家都没有收到一分钱赔偿。

卖血

大顺旅社的房钱太高,周家很快搬到了上海新城隍庙的一处木板楼,每月租金7元钱。楼下是一间10平方米的客厅,从窄小的楼梯上去,二楼是一间8平方米的屋子,上面还有一个4平方米的小阁楼,三兄弟就睡在阁楼上。

此时,周庆云已失去全部生活来源,只能靠向过去的朋友借钱度日。每次借钱回来,他都会在账本上记一笔。因为无力归还,时间久了,再也没人愿意借钱给他。不过,有的人虽然不借钱了,但还会给两勺米。

兄弟三人共盖一床没有被面、破着洞的棉花被。衣服多是亲戚朋友送的,冬天只有一件棉衣,大哥穿着出门,两个弟弟就没法出去。隔壁人家吃完饭,倒了豆渣出来,母亲会把豆渣收拾回来,撒一点面粉在其中,给他们做面疙瘩填肚子。

他们最期待的是舅舅来的日子。这一天,舅舅总会打一点酒菜,带一点肉来。

很多年后,直到母亲去世前,周琪敏兄弟三人才知道,母亲从1949年到1950年一直在卖血。拿到几十元营养费后,她会给家里改善下伙食。她告诉丈夫和孩子,钱是从亲戚家借来的,谁都没有怀疑。

1950年,上海市政府来人找到周庆云,希望他去一趟香港,劝周曹裔返回大陆,同时把被台湾政府扣押的安联轮和华联轮一起带回来。

周庆云也想重新起家,于是借了一笔路费,去了香港。但周曹裔告诉周庆云,船是不可能要回来的,他自己也不会再回大陆。他顾念昔日情分,给了周500元钱,权当路费。

这一年的下半年,周庆云经人介绍,在一家五金厂当了经理,每月工资200多元。1951年,周琦琇高中毕业,考上了清华大学地学系,学费、住宿费和饭费全免。之后,周家的第五个孩子出生了。

周家的生活总算有了好转。周庆云夫妇开始计划还债,每个月留多少生活费,用多少钱还债,都事先做了计划。

但是,没多久,为了支持抗美援朝,周庆云的工资减为100多元,勉强够一家人开销,还债的速度也放慢了不少。

中联公司的股东之一,周庆云。

周庆云之死

1956年,公私合营。周庆云作为私方代表,继续管理五金厂。家里添了第一件家具——五斗橱。一年后,家里最小的孩子出生了,是个女儿。

1957年,几个遇难者家属不知从哪里打听到周庆云的住址,找上门来要赔偿。他和妻子商量后,把五斗橱变卖,又和公方代表商量,提前支取了三个月的工资,凑了500元给这几个家属。

当地派出所出面做这几个家属的工作,说周家为了赔钱已经一贫如洗,请他们不要再来了。

1959年1月,北京修建“十大建筑”,上海担负了支援任务,周庆云所在的五金厂作为援建单位之一,迁到北京。

周庆云随先遣部队到了北京,当天下午去北京市委开会,晚上回到招待所,突发脑溢血,没来得及送进医院,人便不行了。

家人想从上海来北京见他最后一面,但厂里提出,路费要从抚恤金里扣除,他们只好作罢。作为长女的周琦琇一人料理了父亲的后事。她将父亲的遗骨安放在了八宝山人民公墓,文革时,遗骨不知所终。

周庆云属于因公殉职,厂里发放抚恤金72元,全家每月还有1元的医疗费,共73元。周琦琇这时已大学毕业,在北京大学地理教研室教书,工资46元。每月,她会将一半的工资寄回家里。15岁的长子周琪雄品学兼优,本已保送高中,他主动辍学,进工厂当了学徒,每月工资十余元。三年后转正,工资45.9元。全家人就靠着父亲的抚恤金、大哥大姐的工资过日子。

文革开始后,父亲被当做资本家,抚恤金停发。母亲再次开始了卖血,补贴家用。

红卫兵前来抄家。进了门,他们愣住了,互相询问:地址记错了吧?这家这么穷,怎么可能是资本家?

还债

1975年,母亲去世,死时才59岁。

那时,周琪敏碰到一个街坊,对方透露,以前总是跟他母亲一起去医院卖血。家人这才明白,为何医生说母亲去世前血管瘪了,针头都插不进去。

文革结束后,经过争取,工厂补发了十年的抚恤金6000多元。全家人商量后,将这笔钱分成了七份:长子周琪雄付出最大,拿两份,其他五个孩子各一份。

他们凑钱在苏州买了一块墓地,将父母合葬。父亲的骨灰已找不到,就找了些父亲的日常用品放了进去。

去世前,母亲对他们说,她和父亲对不起他们,但希望他们一定要把债还清。他们答应了。

这一年,老大周琪雄已32岁,老二周琪敏也30岁,但他们都没有考虑结婚的事,每个月领到工资,就照着父母的借款账,满上海地跑,给人家还钱。有的人看着这本厚厚的账本,会流下泪来。有的人根本不记得借钱的事,说不需要还了,但两兄弟总是坚持让对方收下。每还掉一笔债,他们都请对方写一张收据。

六年后,欠款全部还清。

1982年清明节,兄妹几人将账本和所有收据在父母坟前焚化。

之后,他们在苏州城内找了一个小馆子大吃了一顿。这是过去根本不敢想的奢侈。周琪敏说,那一刻他才知道,什么叫无债一身轻。

股东之后

周家人与其他四家股东的后人再无联系。

《太平轮1949》的作者张典婉曾采访周曹裔的儿子和孙子。他们回忆,全家人后来从香港去了台湾。台湾的家不大,周曹裔常坐在客厅里,看着窗外,不说话。提及太平轮时,他总是沉默不语。

蔡天铎的儿子蔡康永,如今是台湾著名节目主持人。蔡天铎唯一一次和儿子说起太平轮,是在他念初中的时候。

看到报纸上对“船王”董浩云的报道,蔡天铎说,董的公司有自己的轮船时,太平轮已经航行一段时间了。于是,蔡康永放下报纸,问了一个“很无聊”的问题: “爸,如果太平轮没有沉的话,我有的时候就可以坐在轮船上,看着海吃早餐了,对不对?”“对呀。”蔡天铎笑嘻嘻地回答了一句,没有说别的话。

建国后不久,龚圣治就因心脏病去世。马斯才则彻底没了消息。周琪敏听说,曾有人在他的老家见过他。

中联公司的安联轮和华联轮自扣押后再未出海,风吹日晒,最终成为一堆烂铁。

太平轮沉在东海海底。周琪敏想过打捞的事。“我只是想看一看,这艘船究竟是什么样子的。”他曾咨询过打捞公司,得知竟要花费几千万元,只好作罢。

实际上,建国后,大陆官方已组织了三次海底勘探,第一次是上世纪50年代末期,第二次是80年代初期,最近一次是2010年。

2010年7月,中国国家博物馆水下考古舟山工作站组织水下考古队,针对太平轮进行物理探测的声纳定位工作。在将近一个星期的努力后,他们在白节山海域水深55米的海底,发现了太平轮的踪迹。

不过,下水打捞尚未提上日程。据称,除了水流湍急造成的潜水风险外,打捞经费接近天文数字也是大问题。

如今,周家的几个子女都已经退休,一心想把中联公司和太平轮的故事写下来。为此,周琪敏专门去上海市档案馆,誊抄了很多材料。

周琦琇并不愿意和别人谈太平轮的事情。第一次接受媒体采访时,一说起那一夜的大海,她就泪流满面。她说,她以为世人早已把太平轮忘却。她思考了很久,最终同意和家人一起接受《中国新闻周刊》的采访。她希望,把太平轮的故事记录下来。

采访的那一日,北京已是零下的温度。周琦琇拄着拐,随身带着保温杯,慢悠悠地走着,看起来就和其他83岁的老太太一样。直到她说起,自那一夜后,她再也没有坐过海船。★