Original 星球研究所 星球研究所 Yesterday 收录于话题 #探索中国:工程篇 14个

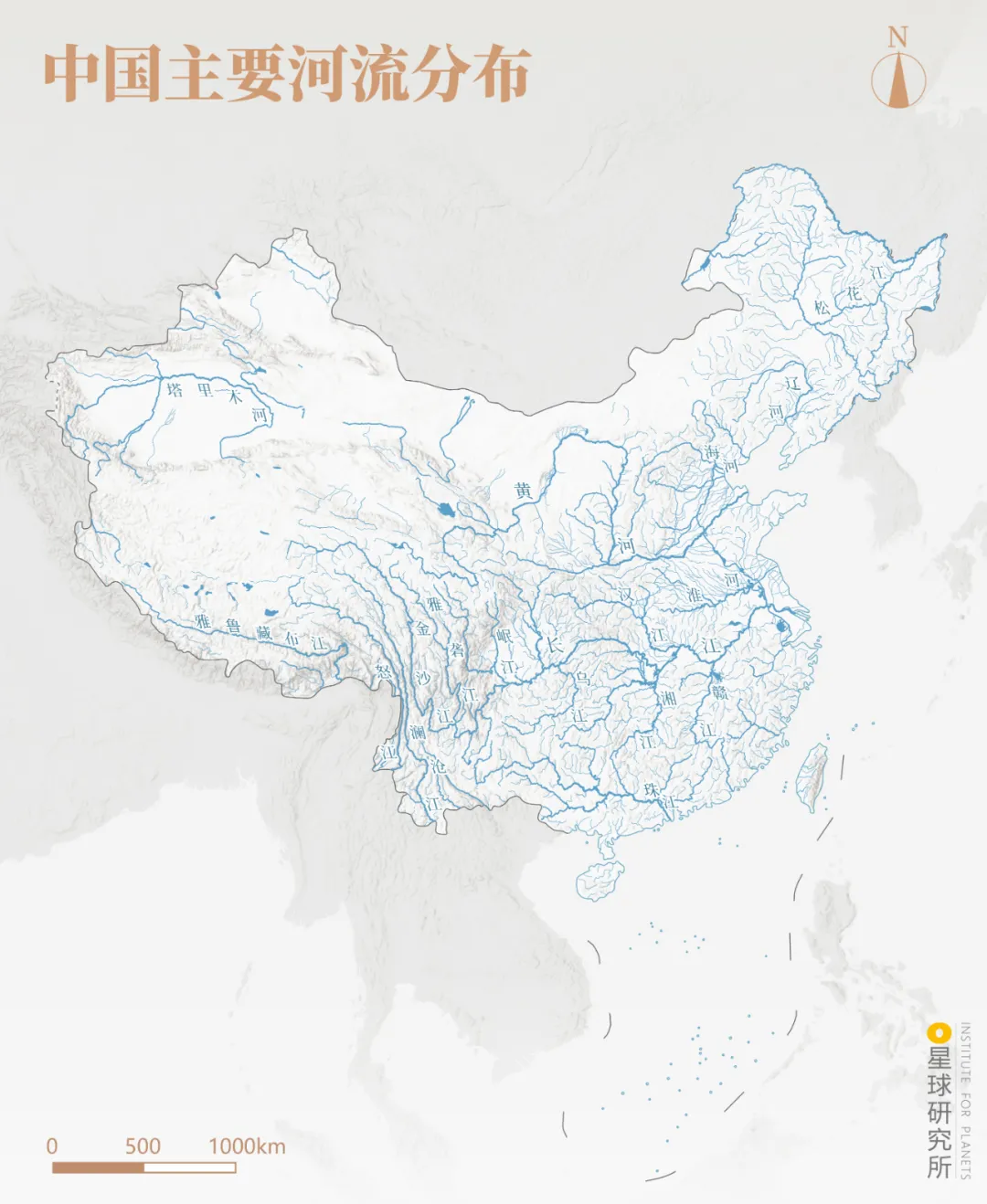

4.5万余条江河 纵横交错 遍布960万平方千米的大地 (上述河流数量仅包括流域面积50平方千米及以上的河流,下图为中国主要河流分布,制图@郑艺/星球研究所) ▼

中国

还是世界上水旱灾害最多的国家之一 有文献记载以来 1092次水灾、1056次旱灾 让数千年的中华文明发展史 成为一部人与水旱灾害的抗争史 (上述数据仅统计至1949年,下图为洪流中的钱塘江,摄影师@肖奕叁) ▼

一边江河奔流、哺育众生 一边灾害频发、民不聊生 两种截然相反的特征 也促使中国发展成为 全球大型水利设施最发达的国家 没有之一

其中最为突出的 便是遍布中国大地 拦蓄近9000亿立方米库容的 近10万座水坝 (国际大坝委员会规定,坝高超过15米,或者库容超过300万立方米、坝高在5米以上的坝为大坝,下图为中国高度100m以上大坝分布,制图@郑艺/星球研究所) ▼

它们可以挡水 拦截滔滔洪流 (请横屏观看,2020年7月,新安江水库九孔泄洪,摄影师@吕杰琛) ▼

可以蓄水

保障供水、灌溉 (请横屏观看,新丰江水库是香港、深圳等诸多城市的重要饮用水源之一,摄影师@剑胆琴心) ▼

也可以抬高水位 发展水电、改善航道 (灯火通明的白鹤滩水电站,建成之后将成为仅次于三峡水电站的世界第二大水电站,摄影师@柴峻峰) ▼

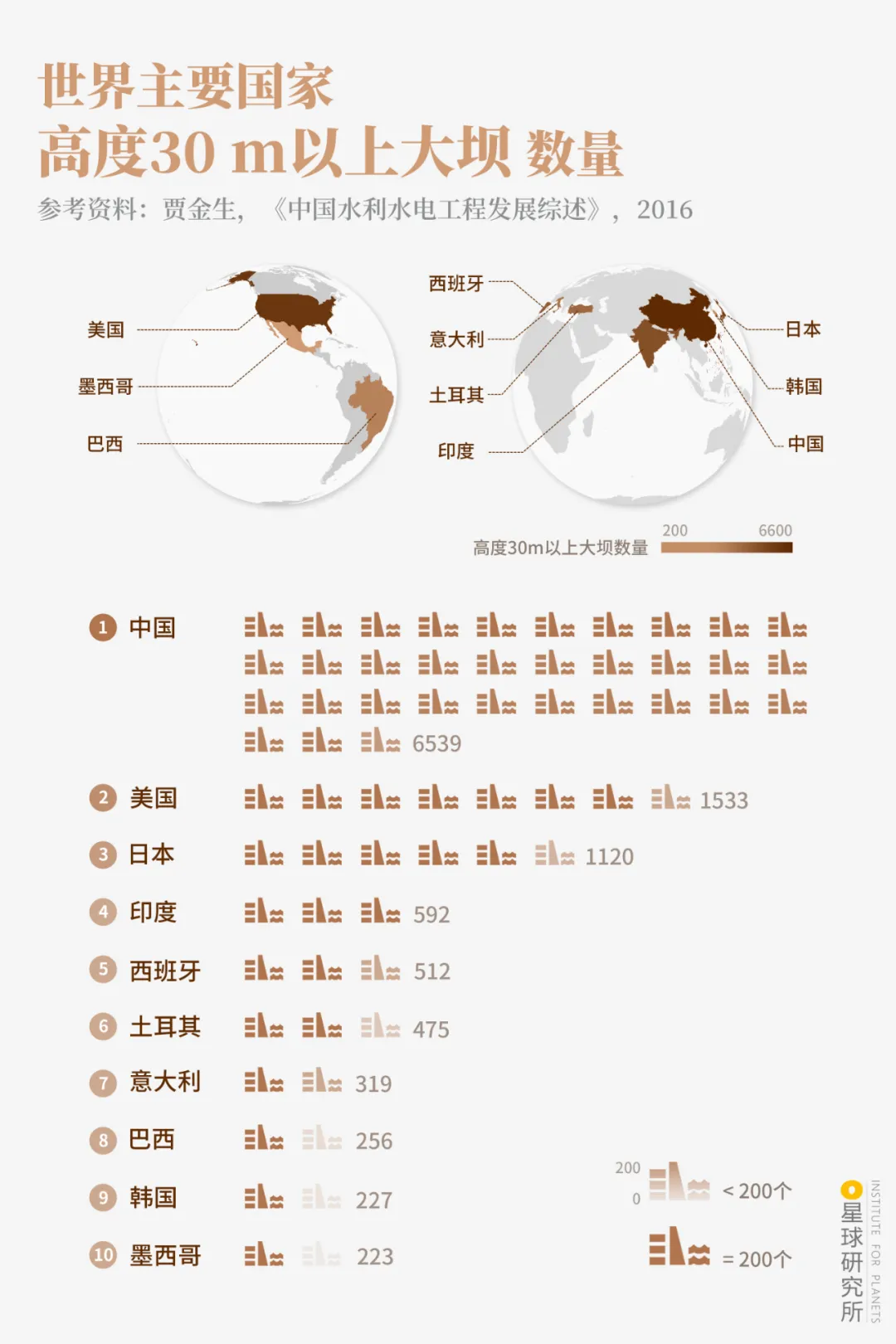

中国也因此成为了 世界上拥有水库大坝最多的国家 (根据《碾压式土石坝设计规范(2002)》,坝体按照高度可以分为:<30m为低坝,30-70m为中坝,>70m为高坝;下图为世界主要国家坝高30m以上的大坝数量分布,制图@郑艺/星球研究所)

▼

我们究竟是如何建造出 数量如此众多的大坝的?

人们就近取土、层层夯实 筑起上窄下宽的高墙 拦住上游来水 最古老的

土坝

便诞生了 (土坝的建造型式众多,下图为均质土坝示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

经过压实的土料颗粒 依靠彼此间紧密咬合 大大增强了坝体的稳定 颗粒间明显减小的孔隙 又能阻碍水的流动 令其具备较强的防渗功能 从而实现 “兵来将挡,水来土掩” (土料压实前后防渗对比,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

甚至在条件足够理想时 无需机械夯实 凭借土料自身的重量 就能层层压实、筑起大坝 (上述筑坝方式称为水中填土法,黄土高原上的汾河水库大坝,是全球首个使用水中填土施工的大坝,位于山西太原,摄影师@王蒙) ▼

当然 除了土料 卵石、砂石以及人工开采的块石等 均可用来堆筑大坝 人称

堆石坝 但与细密的土料不同 石料颗粒粗、硬度大 极易发生渗水 即便机械压实 也收效甚微 (堆石坝渗水示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

于是工程师们 利用石料、土料“双管齐下” 或在堆石坝中央 增设一道直立的土质防渗墙 成为 心墙堆石坝 (心墙堆石坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

(碧口水库大坝便是一座心墙堆石坝,位于甘肃文县,画面前方是经电站流出的水体,图片来源@视觉中国) ▼

或是将防渗墙倾斜布置 则为 斜墙堆石坝 (斜墙堆石坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

家喻户晓的小浪底大坝 高达160米 是中国最高的斜墙堆石坝 (请横屏观看,气势如虹的小浪底大坝,坝顶长1667米、宽15米,位于黄河中游,摄影师@林治坤) ▼

正是这样一座大坝 让小浪底水库的蓄水量 达到126.5亿立方米 超过2个太湖

也正因如此 黄河下游的防洪标准 得以提升至1000年一遇 让近1亿人口免于水患 (太湖的蓄水量约为56亿立方米,下图为小浪底大坝泄洪场景,摄影师@张子玉) ▼

然而 能够防渗的并非只有土料 混凝土甚至拥有 更小的孔隙、更强的防渗

只不过 相对于颗粒松散 且在水体挤压下 易发生轻微变形的堆石坝 混凝土还是太过“坚硬” 二者截然不同的变形程度 令它们无法“齐心协力” 共同抵抗奔腾的江河

直到20世纪80年代 我国开始引入一种新型设备 振动碾 它如同一台超强力“压路机” 经其碾压后的石料 颗粒密实、硬度增大 抗变形能力大幅加强 足以与混凝土旗鼓相当 (堆石坝的建造场景,图片来源@视觉中国) ▼

自此以后 堆石坝终于能获得混凝土的加持 只要在坝体的上游一侧 铺设一层混凝土面板 便能完成防渗 这便是 面板堆石坝 (面板堆石坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

由于这种坝型施工快、造价低 一经问世便迅速风靡全国 其中位于湖北恩施的 水布垭大坝 高度达到233米 一举成为当时世界最高的面板堆石坝 (清江上的水布垭大坝,坝体上可见Z字型马道,用于排水、检修、交通等,摄影师@李云飞) ▼

以上种种 由土料和石料堆筑的大坝 统称为

土石坝

由于它的 材料易得、结构简洁、施工简便 因此应用极为广泛 据相关数据统计 在我国近10万座水坝中 各种土石坝的数量 占到95%以上 几乎是大江南北、遍地开花 (东圳水库大坝,一座设有心墙的土石坝,位于福建莆田,摄影师@DJY俊逸) ▼

可即便数量如此庞大 但是泥土、碎石等筑坝材料 本身属于松散颗粒 这便注定了土石坝 并非十全十美

一方面 无论如何压实 颗粒间的孔隙依然存在 经年累月下 发生渗流在所难免

另一方面 松散的土石料表面 难以抵抗猛烈的水流冲刷 因此土石坝不允许洪水漫顶 必须在远离坝体的位置 增设专门的泄洪通道 (水布垭大坝和右边的溢洪道,点击图片查看泄洪场景,摄影师分别为@李顺武@谭江弘) ▼

那么 我们如何才能建起 更加坚固的大坝呢?

不妨想象 将一块巨石置于水中 只要其重量足够 就能与地基间产生 足够强大的摩擦力 令其在汹涌的水流中岿然不动

类似地 如果能够人工打造一块这样的巨石 便能以其“一己之力” 抵挡奔腾而来的江河之水 堪称 “一夫当关,万夫莫开” 这便是

重力坝

(重力坝示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

为此

坚硬、致密的混凝土 再次进入人们的视线 以其浇筑的

混凝土重力坝

不仅能够拦水截流 而且其本身足够坚固 因此可以在坝身上设置泄水孔 甚至建造可直接溢流的坝段 (正在泄水的丹江口大坝,位于湖北丹江口,摄影师@白䒕帆。另:在混凝土重力坝出现之前,早期的重力坝多由石灰浆黏结石块而成) ▼

尤其在大江大河之上 每逢汛期水位暴涨 一座座混凝土重力坝 便如“定水神针”一般 成为防洪的中坚力量

例如 坐镇金沙江的 向家坝水库大坝 (向家坝水库大坝,位于云南水富,点击图片查看各部分结构,摄影师@柴峻峰) ▼

驻守黄河的 三门峡大坝 (三门峡大坝,位于河南三门峡,点击图片查看各部分结构,摄影师@黄雪峰) ▼

以及 横亘于长江的 三峡大坝

这座高181米 全长2309米的庞然大物 以超过1600万立方米的混凝土打造而成 能拦蓄221.5亿立方米的洪水 与4个太湖的蓄水量相当 (请横屏观看,拦截长江的三峡大坝,位于湖北宜昌,点击图片查看各部分结构,摄影师@李心宽) ▼

自大坝竣工以来 曾在2010年、2012年和2020年 三次长江大洪水中 削减洪峰40%左右 极大地减轻了 长江中下游地区的防洪压力 (2020年夏季三峡大坝泄洪的场景,摄影师@李心宽) ▼

然而 稳立于洪涛的重力坝 却也并非无懈可击 它还必须战胜一个 “看不见的敌人” 人称扬压力

这种特殊的作用力 由两部分共同组成 其一是地基渗水和坝体渗水

所产生的渗透压力 其二则是淹没于水下的坝体 所承受的上浮力

在扬压力的作用下 坝体相当于被向上“托举”一般 极不利于坝体稳定 (重力坝扬压力示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

为此 工程师们千方百计 试图在保证坝体稳定的同时 尽可能减小坝体与地基间的接触面 从而避免产生过大的扬压力

比如 将坝体内部分段收缩 形成一节节空腔 成为

宽缝重力坝

(宽缝重力坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

(新安江大坝,中国第一座宽缝重力坝,摄影师@方建飞) ▼

甚至直接将坝体的下部掏空 形成一座“空腹”的

空腹重力坝

(空腹重力坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

(中国第一座空腹重力坝是上犹江水库大坝,位于江西赣州。下图的牛路岭水电站大坝也是一座空腹重力坝,位于海南琼海,图片来源@视觉中国) ▼

可是到这里 人们就能高枕无忧了吗? 可惜 答案是否定的

因为宽缝也好,空腹也罢 重力坝的体型依然过于庞大 混凝土浇筑时的 温度条件、施工步骤 更是复杂 (三峡大坝施工的场景,图片来源@视觉中国) ▼

但工程师们 并没有知难而退 而是转而改用 掺杂粉煤灰的特殊混凝土 结合与土石坝相同的碾压方式 建成取长补短、优势互补的 碾压混凝土重力坝

这种新型筑坝技术 既能减少混凝土用量 又能简化施工步骤 还能便于大型机械施工 从而缩短工期、降低造价 可谓一举多得 (1986年我国建成了第一座碾压混凝土大坝,坑口水库大坝,位于福建三明,图片来源@三明市大田县融媒体中心) ▼

也正因如此 众多愈发宏伟的大坝拔地而起

从101米高的 水口大坝 (闽江上的水口大坝,位于福建福州,图片来源@视觉中国) ▼

到200.5米高的 光照大坝 (光照大坝、沪昆高铁、北盘江特大桥,三大超级工程同框,位于贵州黔西南,摄影师@王璐) ▼

再到目前世界上最高的 碾压混凝土重力坝 龙滩大坝

它高216.5米 已经远远超过 我国最高的常规混凝土重力坝 三峡大坝 (红水河上的龙滩大坝,位于广西河池,摄影师@姚王度) ▼

而若要进一步 实现坝高的突破 同时还能进一步 控制用料和成本 那么是否 存在更加精巧的结构呢?

在广东省北部 一座体态轻盈、造型优美的大坝 巍然屹立于峡谷之中 其坝体向上游方向拱起 厚度与高度之比仅有0.11 这就是坐落在广东韶关的 泉水大坝 这是中国最薄的

拱坝

(南水河支流上的泉水拱坝,图片来源@视觉中国) ▼

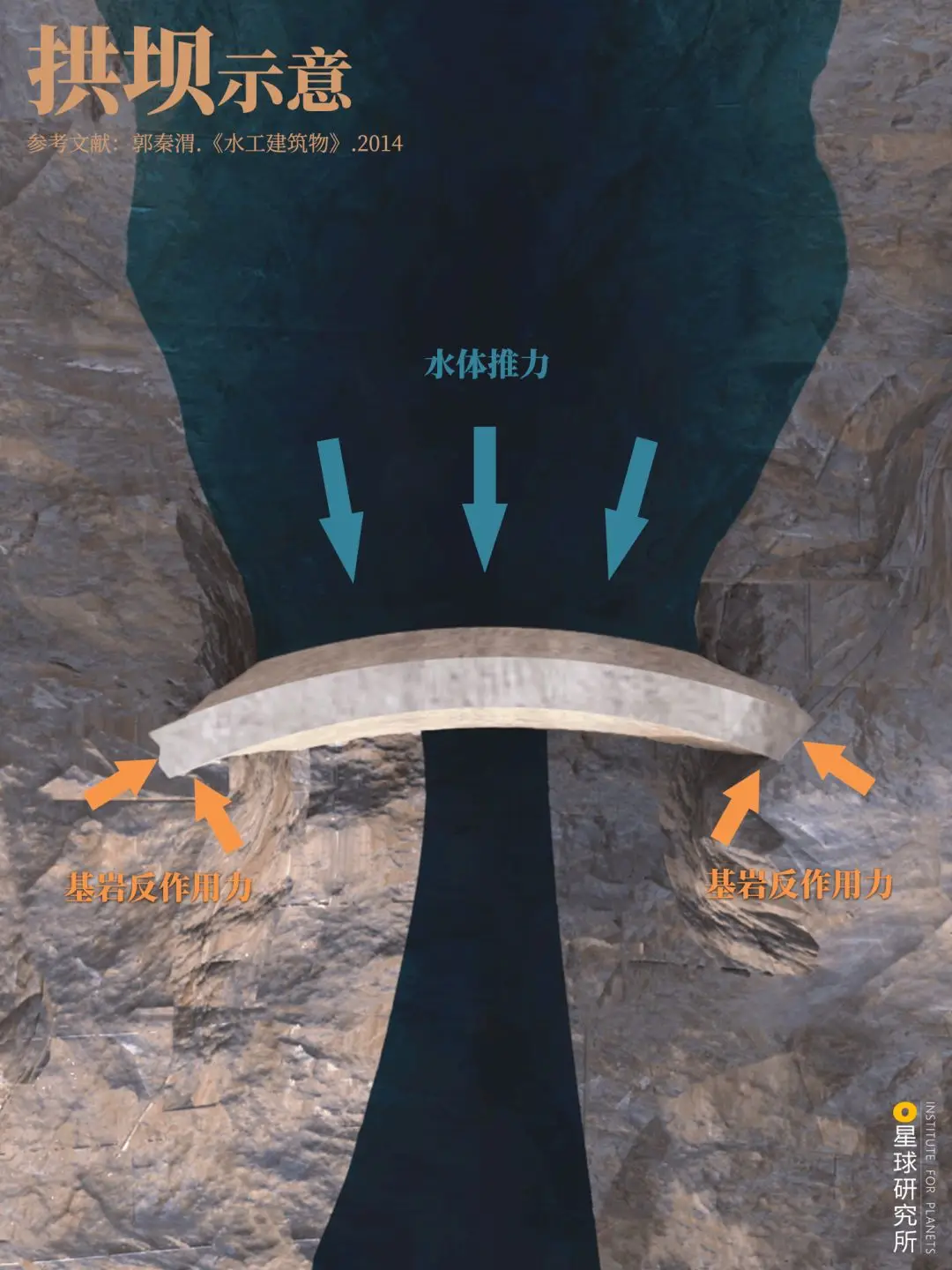

这种结构精巧的坝型 除了依靠坝体自重 更关键的 则是利用拱形结构 将绝大部分水体推力 传向两岸坚实的山体 以山体产生的反作用力 令坝体维持稳定 堪称名副其实的 “借力打力” (拱坝示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

有了山体的分担 拱坝的体积 一般仅为同等高度重力坝的30-60% 可谓是既美观又经济 (耒[lěi]水河上的东江大坝,坝体轻薄,坝顶最窄处仅有7米宽,位于湖南资兴,摄影师@姚王度) ▼

更为精妙的是

正常状态的拱坝 在自身重力、水体推力 基岩支撑、温度变化等 诸多条件综合作用下维持平衡 如果遭遇突发情况 某个条件发生改变 其余条件仍能保证坝体稳定 这便是超静定结构

因此 拱坝具备 出类拔萃的安全性 其超载能力甚至可以达到 设计性能的10倍以上

以汶川的沙牌拱坝为例 它距离5 · 12汶川大地震震中 仅有36千米 即便当时的水库满载运行 在经历地动山摇之后 坝体也未受到明显损害 (岷江支流上的沙牌拱坝,位于四川汶川,摄影师@余振威&刘文君) ▼

但是

集美观、经济、安全 于一身的拱坝 对地形和地质条件的要求 却极为苛刻

其理想的坝址 要求两岸的基岩坚硬且完整 河谷还必须左右对称 且从上游向下游收缩 只有这样 坝体才能稳稳地 “卡”在河谷之中 (金沙江上正在建设的乌东德大坝,位于云南昆明与四川凉山交界,点击图片查看各部分结构,摄影师@卢思璇) ▼

好在随着工程、材料 以及计算机模拟技术的进步 拱坝的适应性 越来越强

人们不仅在 地质条件复杂的喀斯特地貌区 建成了乌江渡、构皮滩等 一众知名的大型拱坝 (乌江上的构皮滩拱坝,位于贵州遵义,摄影师@秦军,图片来源@水电八局) ▼

拱坝的形态 也愈发多样

其平面 可以是厦门岛 上李水库拱坝的规则圆弧状 (厦门岛上的上李水库大坝,位于福建厦门,点击图片查看拱坝平面形状,图片来源@视觉中国) ▼

也可以是乌江上 东风拱坝的双曲线型 (乌江上的东风拱坝,位于贵州清镇,点击图片查看拱坝的平面形状,摄影师@李贵云) ▼

而其剖面 可以保持竖直 是为单曲拱坝 (单曲拱坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

亦可以 同样向上游弯曲 是为双曲拱坝 (双曲拱坝结构示意,制图@罗梓涵/星球研究所) ▼

更令人震撼的是 拱坝的高度不断刷新记录

2000年 240米高的二滩拱坝建成 这是中国首座突破200米级的大坝 (金沙江与雅砻江交汇处的二滩拱坝,位于四川攀枝花,摄影师@石磊) ▼

2010年 拉西瓦拱坝封顶 最大坝高突破250米 (黄河干流上的拉西瓦水库拱坝,位于青海海南,摄影师@李俊博) ▼

2014年 溪洛渡大坝竣工 其坝高达到285.5米 (金沙江上的溪洛渡拱坝,位于四川凉山与云南昭通交界,摄影师@柴峻峰) ▼

放眼世界 在全球76座200米以上的高坝中 仅拱坝就有38座之多 毫无疑问地成为了 200米级高坝的最佳选手

但是 200米级 仍不是拱坝的极限

澜沧江上的小湾拱坝 高度达到294.5米 直逼300米级 (小湾拱坝,坝顶最窄处仅有12米宽,位于云南大理与临沧交界,点击图片查看各部分结构,摄影师@陈畅) ▼

而雅砻江上的 锦屏一级拱坝 高度达到305米 成功晋级世界最高坝

就这样 在西部的高山峡谷中 越来越多的高拱坝 凭借有利地形 以四两拨千斤之势 拦洪蓄水、抬高水位 让奔腾的江河带来源源不断的电能 输送到祖国各地 点亮万家灯火 (龙羊峡水电站,位于青海海南,摄影师@李俊博) ▼

从“水来土掩”的土石坝 到“一夫当关”的重力坝 再到“借力打力”的拱坝 它们可谓是 中国大坝家族的绝对主角 但10万座大坝的精彩 却不止于此

我们还有 结构简洁到 只需用一组支墩和挡水盖板 便能组成的支墩坝 (佛子岭水库大坝,位于安徽六安,是中国仅有的两座连拱支墩坝之一,点击图片查看各部分结构,图片来源@视觉中国) ▼

也有以橡胶等合成材料 做成封闭布囊锚固于河道 “随充随用”的橡胶坝 (淮河支流沂水上的小埠东橡胶坝,全长1135米,是目前世界最长橡胶坝,位于山东临沂城内,图片来源@视觉中国) ▼

甚至随着科技的突飞猛进

古老的土石坝 也能继续冲击新的高度

2014年 糯扎渡大坝建成 高度达到261.5米 (澜沧江上的糯扎渡大坝以及右边的溢洪道,位于云南普洱,摄影师@潘泉) ▼

一年后 双江口大坝开工 其最大坝高314米 未来将重新定义世界最高坝 (请横屏观看,大渡河上正在施工的双江口大坝,位于四川阿坝,摄影师@杨虎) ▼

就这样 在960万平方千米的广袤大地上 中国人建造了 大大小小近10万座水坝 它们如同十万个“勇士” 巍然挺立在 群山之间、江河之上 守护着农田、乡村、城镇 以及一片又一片家园 (怀柔水库大坝与北京怀柔城区同框,摄影师@陈剑峰) ▼

但是 建造水坝 也仅是庞大水利工程系统的 冰山一角

正如宏伟的三峡工程 早在大坝开工之前 已历时40年 精心设计、反复论证

哪怕大坝封顶之后 仍历时6年 才建成世界装机容量最大的 水电站

历时9年 才建成世界上规模最大的 三峡升船机 (三峡升船机是三峡工程的最后一个“配件”,图片来源@视觉中国) ▼

而直到2020年 这项水利枢纽工程 才宣告全面完成

最终 它不仅是一堵拦洪的巨墙 也是一座庞大的蓄水池 一台强劲的发电机 一条航运物流的大通道 (请横屏观看,超级工程三峡水利枢纽,摄影师@黄正平) ▼

三峡工程如是 每一座水利工程亦如是 而在这每一座工程背后 无不凝结着 无数建设者的心血和智慧 也正因如此 才诞生了中国大坝的奇迹 乃至中国水利工程的奇迹 (雅鲁藏布江上的加查水电站,静卧于莽莽群山之间,摄影师@行影不离) ▼

【致谢】本文的图片内容得到了“中国水电八局”的鼎力支持,本文撰写得到了清华大学土木水利学院马吉明教授、中科院地质与地球物理研究所张磊博士(水利专业)的大力帮助,特此感谢。[1] 王瑞芳. 当代中国水利史[M]. 中国社会科学出版社, 2014.[2] 郭秦渭. 水工建筑物[M]. 重庆大学出版社, 2006.[3] 潘家铮. 千秋功罪话水坝[M]. 清华大学出版社, 2014.[4] 贾金生. 中国大坝建设60年[M]. 中国水利水电出版社, 2013.[5] 水利部建设与管理司. 中国高坝大库TOP100[M]. 中国水利水电出版社, 2012.[6] 水利部. 2018年全国水利发展统计公报.[7] 水利部. 2013年第一次全国水利普查公报.【招聘】星球研究所长期招聘城市地理、人文地理、经济地理、自然地理、天文生物、历史考古、建筑等各领域撰稿人,以及商务策划等,请在后台回复“招聘”即可查看

|