黄永玉在万荷堂养了十来只狗,近十只猫,各自有名。一只叫“科学”的川东猎犬满院跑,另一只叫“民主”,因为好斗、爱咬同类,关进了笼里。

这是南方周末记者第二次采访年近九十的黄永玉,他烟斗不离口,一餐吃一碗饭,不近视老花,口齿清楚,走路飞快,只有左耳不大灵光。他晚睡早起,每天工作八九小时,上午写文,下午画画,周六日晚必看《非诚勿扰》。因为看电视,他知道斯诺登,说这是“奥巴马在全世界搞水门事件”,说完笑:“你看,还没有人这样说过。”

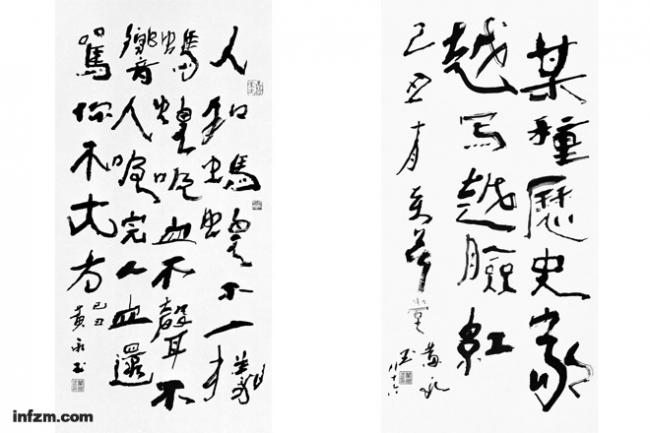

2009年,黄永玉写了一幅字,“世界长大了,我他妈也老了”。

2013年7月,黄永玉为画展和生日宴亲手写了请柬,毛笔小楷,开头都是:今年我九十了。

2009年黄永玉原本打算戒画,结果没戒成。戒画是因为急着写自传体小说《无愁河的浪荡汉子》。小说2009年开始在《收获》上连载,一张稿纸500字,写满70页才够一次连载的量。

黄永玉照他“写到哪算哪”的写法,每天写两千来字,从1924年写到1937年,已有60万字,即将出版。“不会写到今天,到文化大革命就结束了。”为什么不写到今天?“你会告诉我为什么。”黄永玉对南方周末记者说。

小说最近卡住了。他写13岁离家,到山里的小县城上学。想不起晚自习点的是什么灯。“那时没有电灯,一人用一个蜡烛肯定不行,没有这么阔气,点油灯也不可能。”没人可以求证,有来往的最后一个同学也过世了。怎么解决?他打算在书里老老实实地写:这个地方我搞不清楚了。

“都死完了,”黄永玉语气不哀不怨,“我原来最小,现在成最老的了。”

2013年7月1日,黄永玉的老朋友、翻译家陈实去世,享年94岁。

黄永玉和陈实一共只见了三次面,信却写了二三十封,黄永玉用毛笔写,每次八九张。最后一封陈实来信字迹已经歪斜。她曾在信中说,幸好没有回大陆,否则到“反右”肯定自杀。

2011年黄永玉去陈实家,一起听音乐,他坐在很窄的一个椅子上,她躺在床上。陈实爱肖邦的《雨滴》,后来黄永玉送了她一幅画,就叫《雨滴》。

临别陈实对黄永玉说了一句话:“你要小心,不要踩地雷。”这是两人最后一次见面。

黄永玉笑着告诉南方周末记者:“我在政治上没有什么特别的聪明,就是根据常识来过日子。”

7月3日,湖南美术出版社派大队人马送《黄永玉全集》样书。书小心翼翼从封套中抽出,端放黄永玉面前。

为出全集,出版社网上征集黄永玉作品,征来三十多张。全集执行主编左汉中鉴定:没一张真品。一对老实巴交的夫妻拿来一张两万块收的人物画,署名黄永玉,画风模仿的却是上海画家华山川。

2013年8月15日,万荷堂将举办黄永玉90岁生日庆典,他在请柬结尾提醒:严格一人一券,不带宠物(包括小孩)。生日庆典第二天,他的个人画展将在国家博物馆开幕。

不到二十岁,见了木刻界的圣人

在流浪的时候因为有这个思想,所以苦都不怕:咱们是无产阶级,有朝一日天下是咱们的,资产阶级肯定要垮台。

南方周末:你13岁去厦门集美中学上学,成天泡在图书馆,看些什么书?

黄永玉:自然科学的多些,像地质学、气象学。比如达尔文,他不只是大科学家,文学也有修养。有本书很有趣,叫《动物和人类的表情》。他19岁写的《贝尔格兵舰上的报告书》,也很好。

达尔文的学生莱伊尔写了一本《普通地质学》,其实很不普通。他们文笔都很好,读起来都像文学作品。

莱伊尔这本书,没想到对以后画画很有作用。我看别人画过,一个花岗岩的山上有水源,那就犯了常识错误,一般冲击岩、石灰岩上才会有水。

南方周末:木刻和绘画都是自学?

黄永玉:是自学的。在学校,老师让我参加木刻协会,交了一块多的入会费。之后慢慢受到教育和影响,知道中国的木刻是鲁迅先生开创的,接触到一些版画家,都有进步思想,慢慢的俨然自己也是个进步的人了。在流浪时因为有这个思想,所以苦都不怕:咱们是无产阶级,有朝一日天下是咱们的,资产阶级肯定要垮台。

南方周末:哪些作品最早影响你?

黄永玉:像野夫、李桦、黄新波、陈烟桥这些人。也不是影响,我们不一样。我的木刻风格,主要以家乡民间艺术作基调,同社会流行的不一样,所以后来受批评。1947年有本杂志骂我和钱锺书,说钱锺书作品是资产阶级的,我的木刻也有这种倾向,战斗性、人民性不够,没有好下场。

南方周末:陈啸高、叶灵凤和黄苗子,都是不喜欢借书给人的“孤寒种”,但你在三位先生那里看了很多书,为什么?

黄永玉:他们觉得我这个小孩还比较诚恳,而且真实地在读书。叶灵凤先生在香港有一个大房子,藏书非常多,我随便要借,他都借给我。他相信我的信用,借了不会弄坏,会还给他,有的人借书不还,太可怕了。

南方周末:在叶灵凤那儿都看了些什么书?

黄永玉:很多外国画册,古典、现代的都有。现代绘画是马蒂斯、毕加索,美国的本·沙恩,还有个非常重要的版画家罗克韦尔·肯特。再是丹麦版画家麦绥莱勒,鲁迅、郁达夫、叶灵凤都介绍过。解放后我居然接待过他,你说多巧!对木刻界来讲他简直是圣人,我居然不到二十岁就见到他,而且作为美术家协会的工作人员,陪他在北京参观。他还送我一幅原作。

南方周末:他到中国来什么机缘?

黄永玉:中国请他来。中国那个时候比较保守,这个老人家来,是他的女朋友,不是妻子,陪他一起来,又高又大又胖又黑,挂了一些圆珠项链,很大一颗颗球,像鲁智深一样。上面居然叫我们暗示他,欢迎他下次同夫人一起来。

还有一位墨西哥左派画家西盖罗斯,也是一个革命家。他从苏联到的中国,在苏联时发表了一些对印象派、现代绘画的看法,不是苏联那种理论,这边就有人打了招呼,说这个人的艺术观点有点问题。我们接待了他,一起照相、一起玩,他走了我们才听说:他是墨西哥共产党中央主席,我们的领导都不知道。你说多好玩啊!

世界不会永远是这样

“文革”很厉害的时候,有两个外头来的青年拿皮带头打我,我一动不动让他打,两个人一起打了224下。那天是我的生日。

南方周末:你1946年去了香港,为什么后来要回大陆?

黄永玉:我认为我很左,是进步的,回来才知道自己落后。我想入不入党都没有关系,大家都是左派,回来后才发现分别这么大。那时候在香港有朋友启发我让我入党,问我有什么要求,我不懂,我以为他要让我加薪、提级,我说你不要客气。以后懂事的时候想入,又不要你了。

南方周末:一直有个说法是,沈从文给你写信,召唤你回大陆,所以你回来了。

黄永玉:他不召唤我,我也会回来,因为我是中华全国木刻协会的常务理事,是没有办法才到香港的,香港又不是什么好地方。有一个国家、有一个新的社会,这么平等、这么自由、能够有好发展,怎么不回来呢?

南方周末:回来后有过失望吗?

黄永玉:没有的,那个时候我看到警察都握手,看到三轮车都高兴,在天安门第一次参加国庆游行,看到了毛主席,我们跟着文艺大军,眼泪流得路都看不见。从来没有考虑有什么失望不失望,为什么呢?我们脑子里面装的东西原来就不多,现在又看到每一个人都这么平等、这么朴素。

不叫做失望,就是慢慢发现有一点问题。比如说,我尊敬的一些前辈、好朋友,怎么都变右派了?我了解他们,一起反对国民党、一起斗争的,甚至有的人不怕牺牲生命的,有些人还是老共产党员。就有点怀疑,但是(觉得)一定有我们不懂得的道理在里面,是我们自己无知。

我自己的工作很认真,学校也对我挺看重,我也不是延安来的美术老干部,也不是徐悲鸿培养的学生,我一个人到了美术学院,80%的留学生都让我教。

当然我还有很多毛病,喜欢听外国音乐、鼓励学生看外国文学、看外国绘画,也养狗、打猎,礼拜六带个帐篷出去露营,这是资产阶级作风,所以要检查。每一个运动来了要检查,不就是认错嘛,运动过去了不还是老样子嘛。批判我的人、提意见的人也跟我一起玩,听我讲音乐、讲文学,还跟着我出去打猎。因为本身其实的确不是个事。你说是不是?

南方周末:你那时主要是不理解?

黄永玉:“文化大革命”开始时,我都不太清楚怎么回事。文学界、美术界、音乐界、戏剧界,上千人,都集中到西郊的社会主义学院去,马思聪、夏衍、田汉……都在里面,然后回原单位接受批判,那个时候都不懂。

“文革”很厉害的时候,有两个外头来的青年拿皮带头打我,我一动不动让他打,两个人一起打了224下。那天是我的生日。我回去衣服都被血粘住了,我爱人拿热布给我敷,哭起来了。她说当时有人叫你不要回来,你都不会相信的。我说不要这么说,世界不会永远是这样的。不是说我有一个具体的信心,人类生活的规律不会是这样的,怎么会永远这样的呢?

人这个东西真拿不准!

江青根本不知道我这个人,幸好她不喜欢我,要是她喜欢我,把我提拔出来,我说不定会做多少坏事!

南方周末:你1940年代到1953年在香港的木刻作品跟1960年代在内地的作品有区别吗?

黄永玉:区别很大。在香港的时候是“左倾幼稚病”,表现工农兵。但是兵没有地方表现,就表现工人受苦,自己虚拟、想象的那些斗争、贫穷、老百姓受帝国主义压迫,刻了这么些东西。

回来以后也表现解放后的生活、大跃进,上面说什么我们刻什么。说羊喂得像牛这么大,我就刻一个非常大的羊。人民公社盖房子,我就画了一个公社食堂。(亩产)一万斤粮食,小孩可以在(稻穗)上面跳舞,我就刻一张小孩在上面跳舞。我不一定相信。因为我必须要工作、要创作,《人民日报》要登,我就刻。

南方周末:你不相信,刻起来不会有抗拒吗?

黄永玉:那个时候的群众情绪你现在体会不到。前两年有人说,那你不是帮着说谎?我说,那个不叫做说谎,那是真的兴趣,真的刻出来,明明知道它靠不住。说香山那边一头猪,用牛配它,牛和猪怎么能配种呢?说是配了,猪养得像牛这么大,不用喂,满山吃草,所以我等着看,要是真有,我要去刻一张。

南方周末:回来后做木刻,是纯粹任务性的还是有稿费?

黄永玉:有的是任务,有的是自己即兴的创作,有的是教学的范本。政府给的任务,也有稿费,比如说《人民日报》,正常情况是5块钱一张,最多是8块,一张要刻好几天、十几天或者一个多月。但是这个并不重要,重要的是刻出来了,发表了。也不是不重要,你一个月有这么几张作品发表了,多二三十块钱,还是挺解决问题的。

南方周末:你在干校三年,被禁画。1972年“禁画”解除,此后的这一阶段,你做了些什么作品?

黄永玉:“四人帮”垮了以后,毛泽东纪念堂后面那一张大的画,很多人出稿子。每个星期二还是星期三,中央政治局常委华国锋、叶剑英、李先念等人要开会,就是讨论毛泽东纪念堂的进展,那个画稿老不批准。最后领导就说那你画一张,我就捡地上一张清华大学不用的设计蓝图翻过来画,地球、黄河、长江,然后是山脉。后来胡乔木同志告诉我,他也在场,大家一看就批准了。什么原因呢?它有概括性。我用毛的两句诗词:问苍茫大地,谁主沉浮。就这样我就开始工作了。

南方周末:新中国成立后沈从文开始不写小说了,去做服装史研究。当时你有问过他为什么吗?

黄永玉:我相信他对事物的判断力没有这么高明,只是一个天生的珍贵的务本心理:这个我干不了,就挑一样我能干得好的事情去干。这么几十年我同他没有谈过文学,这事怪吧!

“文革”后有一天我们和一些领导人在钓鱼台吃饭,我坐在廖承志旁边,他问我,你讲讲看,你怎么和“四人帮”斗争的?我说,我哪还敢跟他们斗争?我才不敢呢!顶多我没有求饶。他说不求饶也是斗争。

江青根本不知道我这个人,幸好她不喜欢我,要是她喜欢我,把我提拔出来,我说不定会做多少坏事!人这个东西真拿不准!

“胯下之辱一万回”

为什么我对那些罪恶的东西怜悯?我站得比他高。

南方周末:你年轻时的很多木刻作品,一些前辈甚至不认识的人看到了,觉得欣赏,会主动找你买画襄助,这种情况现在还有可能发生吗?

黄永玉:现在老头对年轻人,没有那个时候老头对年轻人这么好。那些老人家和我一点关系也没有,但是这些老头,像臧克家先生,我刻了几张木刻拿给他,他替我介绍发表,先把稿费垫给我,现在有这样的老头没有?没有了。

巴金先生,我到上海住在他的编辑部宿舍,唐弢先生给我到处介绍工作,还介绍给一个资本家的爸爸画像,我画得不像,人家不要,没有办法。现在有这样的老头吗?

南方周末:为什么现在没有了?

黄永玉:“文化大革命”以后,人同人的关系完全不一样了。那个时候我们一家把布票节约下来,买一捆帆布自己做个小帐篷,带着儿女礼拜六叫个小出租车到野外去露营,很太平。现在你敢吗?小心有人把你杀了。“文化大革命”把礼法、社会关系完全破坏了,同时让每个人心里有了一种邪恶的东西,可以随便杀人、欺负人。

我三四岁时,1920年代,离城里面不远的地方有一个蚕业学校,仿照日本的制度,培养学生种桑、养蚕。两层的木楼,有课堂、有实验室,小时候我叔叔在那里教书,我常常跑到那去玩。我离开家乡13年,1950年回去,课堂、黑板、课桌、老师的准备室、柜子里的解剖刀,完全照样,没有人去动过。

那个时候老百姓生活这么潦倒、这么残破,没有人想过要拿那些东西去卖或者把房子拆了偷木头。为什么?一直保持着道德标准,不是谁教的,是一种民族优良传统,千百年形成的道德习惯。

“文化大革命”之前,我可以出去露营,我可以有猎枪,大家都有猎枪,因为不怕人造反。有了“文化大革命”以后才怕人有枪造反。因为人心坏了。“文化大革命”开始我和我爱人偷偷说过一句话,我说这粒种子会长成罪恶大树的。我挨打了之后,感觉到这里面有一些不正常的东西,是邪恶的。黑妮那个时候这么小,她说:爸爸你别自杀,我没有进过孤儿院,我不知道怎么进。

我这个人怎么会自杀呢?抗战八年一双小脚板跑了这么几万里路,死亡见了这么多,我才不会自杀呢!

南方周末:你觉得一个社会,是人心道德比较重要还是社会制度更重要?

黄永玉:道德是基础,它能够使社会巩固,道德没有了,社会就要分崩离析。我也不太清楚一些问题,比如说没有受过教育的一些人,他拜菩萨也能够管理自己,他拜了菩萨就能够在很有限的时间、空间里面自己管自己——千万别做坏事,会有报应的。

南方周末:你信菩萨吗?

黄永玉:我相信善、恶。为什么我对那些罪恶的东西怜悯?我站得比他高。要是年轻时候你给我一拳,我起码给你八拳,我打得你半死。我慢慢想通了一个问题,个体不能跟集体打,你可以像韩信那样受胯下之辱,韩信受胯下之辱,辱了一回,我们是一万回。

现在的中国会好起来的,因为科学发达了,以前没有想过科学可以使人向善。这是一个进步。

南方周末:科学为什么会让人向善?

黄永玉:“五四”时期提出一个口号:要科学、要民主,实际上就是一个,要科学。政治上科学化了,就民主了,不能随便要人家的钱,不能贪污,贪污在经济学上是不科学的。

今天有了电脑这些东西,你说谁能够禁止外界的消息传进来?过去可以控制,现在是不方便控制,有人想方设法可以看到真实的消息,这就是科学的帮助。

潘金莲:爱了,你把我怎样?

文化艺术不是这个胜过那个,那个打倒这个,整个几千年的文化历史是繁荣的概念。

南方周末:对你美术上有影响的前辈有哪些?

黄永玉:我佩服的人不是很多。我佩服张大千,张大千像钢琴,其他人像小提琴、大提琴,就是说,他完美、全面,就像梅兰芳一样。他画过一套八大山人的册页,卖给日本人,日本人把它印出来了,很贵,我们中央美术学院买了一套,摆在橱窗里面。张大千一个好朋友有一年到北京,看到那些画,偷偷告诉我,这是张大千画的。

张大千博大,身体好,用功,为人也很大方,不辞劳苦。他到敦煌去临画,因此长进也很大。那个地方可不是普通的、见识很浅的人有胆子去的,还要有财力。

我曾经讽刺过张大千。那个时候我思想简单,自认为是左派,他是亲近国民党的。我在香港《大公报》写文章,他们有一个特务混在《大公报》,透露了消息,他知道了,就叫律师来找我们的领导,那篇文章就没有发表。

南方周末:你对傅抱石的评价呢?

黄永玉:也是了不起的,他很早就把抽象的和具体的东西融合在一起,还融合得很绝妙。

张大千到后来年老了,眼睛不太好了,就泼颜料,让它流动,里面再加几个小房子、小人,也显得山和水都活了,意思是一样的。

南方周末:你对赵无极的画怎么评价?

黄永玉:他表现一种境界,手法很高妙。他1947年还没有到法国去,在上海开画展我就看过,那时候他受保罗·克利的影响,又不完全是。后来他的境界、规模、气派都很大。这么大的一个艺术世界,他占到很灿烂的一个角,有所贡献。

南方周末:你对当代中国画整体的评价是什么?

黄永玉:今天这么多的人用宣纸、水墨,画了很多老百姓喜欢的生活,基础这么好,画得很生动,以前没有过。但有一个遗憾的地方是忘记了世界,世界有很多的艺术、很多的美,不光只有实际的,还有理想、美感这些东西。世界这么大,为什么要永远停在非常局限的美的观念里面呢?举一个例子,是因为有了现代化的房子、庭园才出现现代化的美感,画也是这样的。

南方周末:能不能把当代的这些绘画的成就,跟张大千、齐白石那一代或者更远时代的成就做一个比较?

黄永玉:文化艺术不是这个胜过那个,那个打倒这个,整个几千年的文化历史是繁荣的概念,不是“打倒”和“消灭”的概念,每一个时代有每一个时代的高峰。《清明上河图》那种技巧是那个时候的高峰,今天有今天的高峰。

今天哪怕是前卫的画,一千年以后也成了中国的美术传统。前卫画里面也有好的跟不好的,也有成熟的跟不成熟的,就像女孩子穿衣服一样,不是新就好。

南方周末:新不一定好,那旧呢?

黄永玉:既不是新是好,也不是旧就是好。三十年前我就说过,我弄不清楚,什么叫做创新。要画得好,就要努力,要去探索。一张不算数,一百张、一千张搞完了还不一定到了终点,要别人去完成它,前赴后继。

南方周末:你画过一套《水浒传》人物,是画了108个吗?

黄永玉:多一点,一百好几十呢!有的是一个人画好几张。我小时候就很喜欢《水浒传》,想画老画不成,“文革”之前准备刻一套木刻版,当插图,后来没刻成。年纪大了刻木刻不可能了,就画画,画上有一些批注,表达了我当时对《水浒传》的看法。

南方周末:你最喜欢哪些人物?

黄永玉:看人物刻画的深浅就知道,这也跟我对那个人物的资料掌握多少有关。比如说武大郎,有什么值得去画的?原来扬州有一个说书的,叫做王少堂,我看过1950年代他说书的一本记录。《水浒传》不也是瞎编的吗?他在《水浒传》的基础上也瞎编。他讲到武松的时候,说:他大叫一声,酒缸都共鸣,咣咣地响,这是《水浒传》没有的。所以我就画武松趴在桌子上,没有醉,假装醉,手都软了,眼睛斜着。

南方周末:给武松写的批注是什么?

黄永玉:武松那句话不重要。我给那些女的批注比较多,因为女的最受苦了,我就很同情。比如说阎婆惜爱宋江的徒弟,这不可以,幸好她抓住宋江同梁山勾结的把柄了,所以利用政治来敲诈宋江,争取独立。一个是爱情、一个是政治,加在这么一个小女人身上,你说她厉不厉害?潘金莲我画了好几张,有一张说:爱了,你把我怎么样?王婆我都说她好,她能够辩证来谈问题,她给西门庆分析跟潘金莲约会的正反关系,放在今天她是一个科技信息人才。只有一个女的我不同情,叫宋蕙莲,我写的是:出卖梁山,勾结政府,存心害人。

南方周末:四大名著里面《水浒传》是你最喜欢的吗?其他几本呢?

黄永玉:其他不适合画画。比如说《红楼梦》,牵扯的方面这么多,连住房、凳子、椅子都讲究,怎么画?可爱的女孩子又那么多,都是漂亮的,还个个不一样,画出来又怎么样呢?《三国演义》就更麻烦了,还要打仗,上百、上千、上万的人打仗。《西游记》没有意思。《儒林外史》很好,这个书我最喜欢,比《水浒传》还喜欢,很耐看。

我没有沈从文的痕迹,有聂绀弩的

最早在陈啸高先生那里看了最初的《鲁迅全集》,是红布封面的。我每一篇都看过,骂人可真会骂,后来我对什么人有意见,写信给人家,也学鲁迅的方法。

南方周末:你最早开始对文学有兴趣是哪个时期?

黄永玉:离开学校以后,有机会见一些先生,思想都是非常进步的,有很多的书让我有机会看。中国古代文学我有兴趣,里面都有很深刻的见解,现代文学就不大有兴趣,缺乏古代文学那些笔墨。

中学读的文学很少。我在中学念过鲁迅吗?念过茅盾吗?翻了,没兴趣。有一个李劼人,他写了一本书叫做《死水微澜》,我对书名很感兴趣,借来一看没有兴趣又还了。

多少年以后长大了,受到阶级斗争的教育了,就拿来作为作品好坏的标准,但这个时期是短的。我大量的时期看苏联的小说,看俄罗斯的小说。比如1940年代,看屠格涅夫、列斯科夫、列夫·托尔斯泰、阿·托尔斯泰,一直到西蒙诺夫、肖洛霍夫……回头一看,还是俄罗斯小说好,觉得这才是文学。

我到北京之后,看了很多解放区的小说,比如赵树理的,也很感动,但是为什么过一阵子就不感动了呢?“文革”的时候《欧阳海之歌》,都说好,我也看了,很快就在脑子里消失了,这是什么道理?后来就想,原来有一个文学性的问题。

南方周末:鲁迅和茅盾,也是那个时期看的吗?

黄永玉:鲁迅对我的影响也很大,我不晓得看过多少次了,最早在陈啸高先生那里看了最初的《鲁迅全集》,是红布封面的。我每一篇都看过,骂人可真会骂,后来我对什么人有意见,写信给人家,也学鲁迅的方法。不光写信,对人、事情,都是用鲁迅的办法来看,比较尖锐。后来一想,人同人之间的关系怎么老这么刻薄?慢慢就感觉到那是斗争尖锐时才用的,不斗争的话何必用这么尖锐的话呢?

南方周末:你对沈从文文章的兴趣是从什么时候开始的?

黄永玉:比较晚,念中学的时候基本上都没有,我对现代文学都不感兴趣。懂得他的文章是在上海,1947年。之前我在德化做瓷器工人,去理发,理完买了一本《昆明冬景》,七八毛钱,我看不懂。后来看他写的《丈夫》,他21岁写的,这么深刻,很了不起。

他写我们湘西,让我们认识他,更认识湘西,把湘西的局面打开给我们。另一个,他的文章这么讲究,像绣花这么细致地写出来。他写《边城》,改了不知道几十次,一句一句地改。

巴金先生像巴尔扎克,博大,写了社会很多宏观的事件,沈从文像福楼拜,细腻、讲究,他写湘西河边一个老头子同孙女的事情,这么讲究,行文认真。他不完全像我们普通讲话,充满地方情调。

南方周末:你觉得他把乡土的地方的东西变成艺术,奥妙是什么?

黄永玉:主要是文学修养,他本身积累得多。这也是一个奇迹,我说他小学没有念完,他说他念完了,就算小学念完又怎么样呢?后来变成这么大的作家,这么有修养的学者。他真是像精灵一样,哪来的这些东西?

南方周末:他给你传授过、教导过什么?

黄永玉:没有。你可以发现我写的小说里面没有他的痕迹。如果说我的文章里有聂绀弩的痕迹,我是承认的。聂绀弩的文笔、看问题的方法、表现手法,都非常好,我受了他的一些影响。

我基本上受法国18世纪启蒙时代和俄罗斯的东西更多,英国菲尔丁、法国狄德罗、俄罗斯契诃夫,受这些人影响多一点,包括取材和写法。

契诃夫我不晓得看了多少遍,他二十几岁,笔名还是契洪捷的时候,专找好玩、好笑的事来写。1950年代我们到十三陵劳动,文艺大军,住三十六个帐篷,晚上大家一起聊天,我就讲契诃夫。翻译契诃夫的汝龙也在,听我讲,他笑得不得了,说你比我翻译的有趣得多。

“又不是你一个人死,别人都不死”

我自己过日子,按照自己的工作方式来做,我有什么梦啊?每天忙得要死。

南方周末:你这几年读一些什么书,有哪些你觉得比较重要的?

黄永玉:这几年读老书。我在看《尤利西斯》,是我的熟人萧乾翻译的。人们老强调它的意识流,其实不仅仅是意识流的问题,它是语言节奏的技巧,很高的技巧。我最喜欢大讲故事,从头到尾讲故事。

南方周末:看电影吗?

黄永玉:看外国电影,中国电影也看。也看连续剧,明明很无聊的,后面要演什么我都知道了,还是连着看下去,拖二十集、三十集、五十集。也有的很好的,我最近看了《男大当婚》,感觉很好,人物也好。礼拜六、礼拜天晚上一定要看《非诚勿扰》,就知道眼下青年男女的一些状况,一些社会关系。

南方周末:你喜欢这个节目?

黄永玉:我认为很要紧的,我是看的,还鼓动别人看。看到不太像话的事情大家很生气,还议论起来了。比如有的人目的性不明确,有的人像流氓一样,像黑社会一样。还有一些女的,一下子这样、一下子那样,都说好了她又不干了,还有的站在那里就让人很讨厌,话很多,啰啰嗦嗦的。

南方周末:你有没有一直以来的人生哲学?是持续不变的还是有变化?

黄永玉:为自己想,也为人家想,这一点我是力行的。一直是这样的。基辛格也是这么想的,他当国务卿的时候人家问他,你这个外交为什么搞得这么成功?他说,为自己想,也为人家想。我觉得这个比较具体,你弄古代的几句话来讲,先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,这些东西太远了。

南方周末:现在谈得多的是中国梦,能讲一讲你个人的梦想吗?

黄永玉:我不想讲梦的问题,我自己过日子,按照自己的工作方式来做,我有什么梦啊?每天忙得要死。

南方周末:对于国家的梦想呢?

黄永玉:你现在问我,我现在才开始想。眼前我感觉到不简单了,去年、前年我还挺担心的,去年你们访问我的时候我还讲了,吵吵闹闹是一件好事,就怕不吵,一个人说话算数。

但是眼前稳定下来了,解决很多新的问题,心里还是比较踏实,不是吹牛的,是一步一步在做的。

南方周末:你有写日记的习惯吗?

黄永玉:没有,我没有写日记,写日记的话,“文化大革命”抄走我就跑不掉了。

南方周末:你讲过你写文章骂起人来会非常地狠,但是我们看你的文章,并没有这种东西。

黄永玉:你讲得对。需要骂的那种人就不值得写。我要怜悯他们,怜悯残暴、怜悯愚蠢。他们为什么会这么残暴?就是因为没有文化,打起有文化的招牌,实际上没有文化。我遗憾的是,好人、坏人都读书,问题就在这里,坏人也读书,秦桧也读书,你说怎么办呢?文化这个东西要放在坏人手上就麻烦了。他可以动员一些没有文化的人来做这种愚蠢的事情。

一个人他的对面是另外一个人,那就好办,是两个人那就麻烦了,是三个人就够呛了,到了五个人、十个人、一万人、十万人,你对付他,那你就死吧!你还有什么好说的?对付狼群你没有办法的。

南方周末:你怎么看待死亡?

黄永玉:死有很多形式,一种是害病的形式,痛得在床上打滚,也医不好,子孙们哭。一种是穷死、饿死,没有饭吃。一种是打仗牺牲。自杀也是一种方式。

我活一天干一天活,不能工作的时候就死了,死了怎么办呢?跟真正的人民群众在一起。把人送到火葬场,手上戴的什么表、好一点的东西就留下来,骨灰呢就不要了,朋友大家喝一杯咖啡了事。你留一个骨灰在家里,你儿子对它可能还尊敬,你孙子可能还稍微有点珍重,重孙子扔到哪去就不知道了。

人生就是这样,又不是你一个人死,别人都不死。年年都死这么多人,李太白、苏东坡也没有怎么样,活着的人欣赏的东西不过就是他的文章而已。