文/周冲

来源:周冲的影像声色(ID:zhouchong2017)

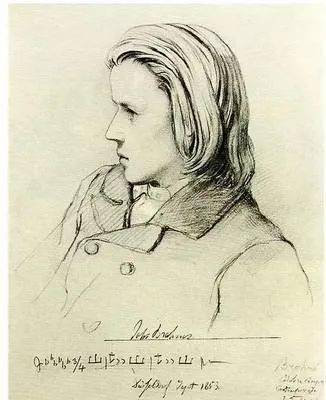

1853年。

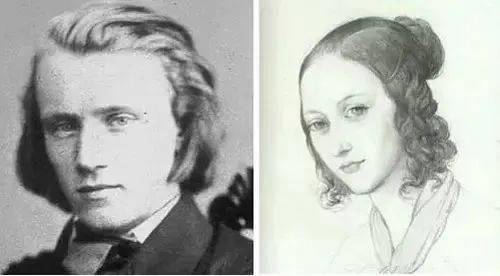

他在舒曼的家里,初遇克拉拉,一见钟情,此后终生不娶。

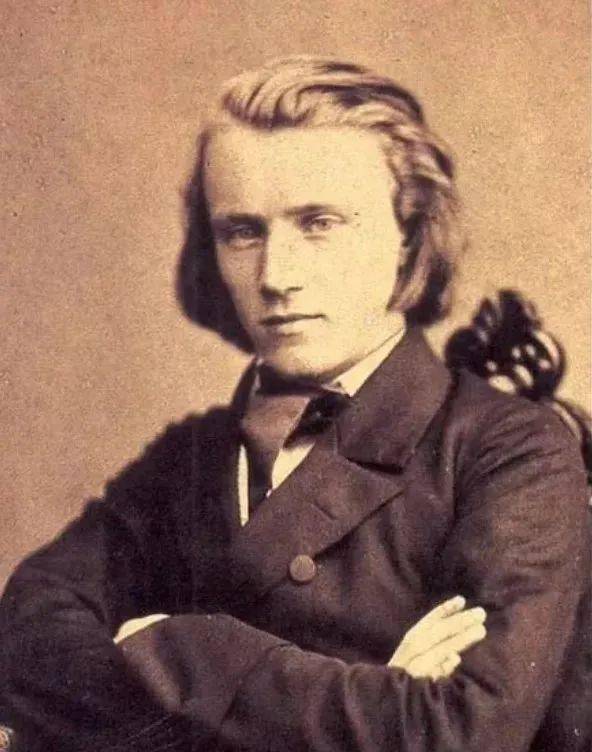

这一年,勃拉姆斯20岁,才华横溢俊美如画,是远近闻名的美少年。

他被舒曼邀请到家中,当成座上宾。席间,他弹奏了一首自己作的《C大调钢琴奏鸣曲》,曲惊四座。

舒曼激动得站起来大喊:“我要叫克拉拉也来听。”

克拉拉推门进来。一开门,便是耀眼的开端。

他抬起头,感到瞬间的热与光,就像硝纸遇见磷火。

一生一度的灼烧,一生一度的璀璨。

克拉拉穿着家常衣裙,挽发,大眼睛盛着两泓湖水,微笑若有若无。

屋子里有风穿过,音符与花朵,一起活了过来。

他想到一句话:长日将尽,你和我的一个梦好像。

那一年,克拉拉34岁,年长勃拉姆斯14岁。

她已为人妻,丈夫正是舒曼;她还是几个孩子的母亲,可气质逼人,钢琴演奏同样一流。

她站在宾客席中,与众人一起,看着台上的美少年。

那是怎样的一种旋律啊!音符的明暗之间,思绪细水长流,低回悠远。曲调也是内省的,一丝不苟,即便变奏也小心翼翼,犹如一个孩子,不敢走远,时刻回首着故乡。

她知道,这个少年并非凡类。那天晚上,克拉拉在日记中写下:

“今天从汉堡来了一位了不起的人……他只有20岁,是由神差遣而来的。”

“今天从汉堡来了一位了不起的人……他只有20岁,是由神差遣而来的。”

她无恨惜才。

而之于勃拉姆斯,克拉拉是女神,集美丽、荣耀和优雅于一身。

他一生寂静的、沉默的信仰,从这个夜晚开始。

“很荣幸见到你。”他向那团光伸出手去。

此后再没真正转身。

后人评价勃拉姆斯,都会说,那是一个天才。

如果加上形容词,那就是,“忧郁而内敛的天才钢琴家。”

他出身于贫民窑,在混乱的汉堡长大,十几岁时,他演奏的地方,一直是三教九流鱼龙混杂的酒吧。

他一生自卑,内敛,苦行僧般地行走在孤独之中,他的恋情同样如此。

因为克拉拉是舒曼的妻子,而舒曼是恩师,对他有知遇之恩。

他什么也不能说,将深情掩埋于心。

可有些情感,就像烧着了的棉被,没有明火,没有声息。只有局中人知道,它灼热得令人疼痛。

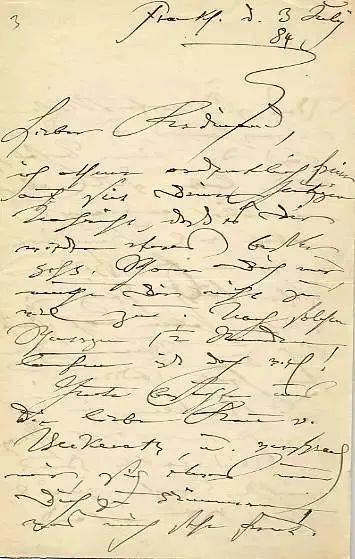

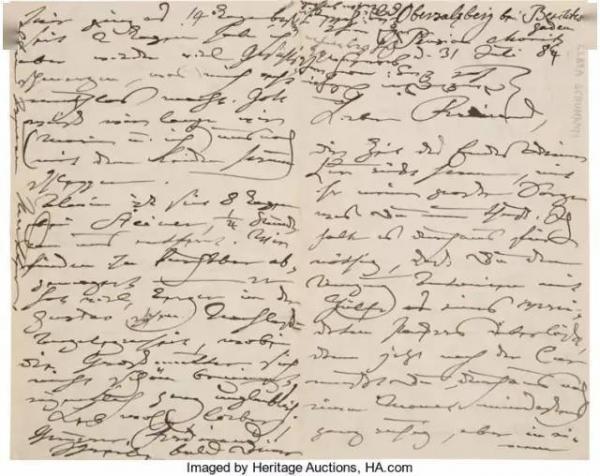

受不了的时候,他开始写情书。

从1853年,到1896年,他写了无数封情书给克拉拉,一封都没寄出去。

这是他一个人的战争,一个人的雪,一个人寂静的修行。

多年以后,有人整理他留在世上的情书。其中有一封,写着这样无望的话:

“我渴望静默地坐在你的身旁。我不敢,怕我的心会跳到我的唇上……”

“我渴望静默地坐在你的身旁。我不敢,怕我的心会跳到我的唇上……”

还有一封写着:

“我一直独处。

钟爱一个人。

有些话很傻,但我还是想说,

你如同百合,也如同天使。”

“我一直独处。

钟爱一个人。

有些话很傻,但我还是想说,

你如同百合,也如同天使。”

那时他已经60岁,白发苍苍,发了福,一生未曾娶妻。

他功成名就,甚至举世闻名。他赚了很多钱,也成为权威本身,但他仍然是不幸的。

他忘不了克拉拉。

他的明月光,始终在照耀。一如既往,从未蒙尘。

克拉拉注定是被人惦记的,她太优雅了。

她是名门之后,从小练琴,一身凛冽的气质,华美又清冷。

当年多少人,将她当成女神。又有多少才子,在她的石榴裙下一醉不醒。

而勃拉姆斯,他是农民的儿子,有粗鄙的习性,不善言辞,缺乏风度。

哪怕后来名满天下,只要站在克拉拉面前,还是觉得低人一等。

她注定是他的劫,如同宿命。

但勃拉姆斯一生都没有说。他不能说。也无法开口。

遇见舒曼之前,没人听过勃拉姆斯的名字。

他在街头酒吧卖艺,写的乐曲在庸人看来,就是一气乱弹,莫名其妙。他孤独无比,没有同类。

舒曼看见了他。

遇见舒曼,他如同蒙尘的千里马遇见伯乐,终于要开始他的传奇。

舒曼邀请他到家中,同时收他为徒,将他介绍给名流。

10年前,舒曼本来已经封笔,但为了勃拉姆斯,他重新提笔,写了著名的乐评《新的道路》,发表在影响力巨大的《新音乐杂志》上。

在文章里,舒曼向世界推荐这位年轻的天才,语言热情洋溢。

——“他开始发掘出真正神奇的领域。”

——“他是百年难遇的天才。”

这是舒曼一生中最后一篇音乐评论。

勃拉姆斯懂得这种恩情,他尊重舒曼,甚至觉得舒曼是神圣的,身上有着人类最崇高的精神品质。他说:

“在认识你之前,我甚至觉得,像你这样的人,只存在于最稀有的人群之中。”

“每当我想到大家崇拜你们,就感到振奋。我甚至希望,世界最好将你们遗忘。那样一来,你们就能够拥有更完满的神圣。”

“在认识你之前,我甚至觉得,像你这样的人,只存在于最稀有的人群之中。”

“每当我想到大家崇拜你们,就感到振奋。我甚至希望,世界最好将你们遗忘。那样一来,你们就能够拥有更完满的神圣。”

那段时间,他住在舒曼家里,向舒曼学习作曲,也和他们夫妻相处。晨起交谈,落日练琴。

这是勃拉姆斯一生中最温柔、最甜蜜的时候。

说不尽的风光无限,说不尽的情义千钧与美景良辰。

爱意泛滥时,节制羞涩的少年,用理智设了一道坚固的堤坝,不允许有丝毫破绽。

他将深情转化为旋律。

20年时间,勃拉姆斯一直在做一件事,完成献给克拉拉的《C小调钢琴四重奏》。

他说:“我最美好的旋律都来自克拉拉。”

而克拉拉一无所知。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

在克拉拉眼中,勃拉姆斯只是一个年轻人,是才华无限的后起之秀。但她根本没有想到,他会因为她,选择完全不同的命运。

那时,她的生活已经出现变故——舒曼病了。

生活一地鸡毛,处处狼藉。

克拉拉必须一边演奏,一边照顾孩子,一边又要照顾舒曼,分身乏术,累不堪言。

1854年冬,舒曼的精神病再次发作,彻夜失眠,出现可怕的幻听。

有一天,他趁克拉拉出去请医生时,连帽子也没戴,离家出走,投入莱茵河自杀。自杀时,正巧有船经过,把他救了上来,送进医院。

克拉拉悲痛欲绝。

在此期间,勃拉姆斯一直陪在她身边。他照顾她,也照顾她和舒曼的7个孩子。

为此,他放弃了很多机会。他那时声名雀起,处处有邀约,但他都婉拒。

有人说他傻,但天下事千般情由、万般道理,不如一个“愿意”。

1854年,舒曼住进了恩德尼希疯人院,境况越来越糟,勃拉姆斯和克拉拉轮流探望他。

有一回,勃拉姆斯独自去看舒曼,给了舒曼一张克拉拉的照片。

舒曼如获至宝,他吻着相片中人,脸上忽然有了光。

勃拉姆斯站在那里,觉得自己已流干了眼泪。

那一刻,他希望舒曼康复,又希望舒曼死去。

1856年的7月29日,舒曼离世。

在他的葬礼上,克拉拉一身黑衣,头簪白花,一身悲戚之色。

勃拉姆斯远远地看着。

他没有身份,走过去安慰她;也没有资格,擦去她脸上的泪痕。

只在葬礼前夕,他木讷地、慌不择言地说:“只要你想,我将用我的音乐来安慰你。”

克拉拉没有回应。

或许是她刻意回避,也或许是不合时宜;又或者,她根本没听懂22岁的勃拉姆斯,到底在表达什么。

此后,勃拉姆斯以学生的身份,和约阿希姆一起,为舒曼送葬。

葬礼结束,勃拉姆斯不辞而别,没人知道他去了哪里,他也没和任何人打过招呼。

他像一阵风,消失在风中。从此,他一生都没再见过克拉拉。

从1856年到1896年,整整40年,他和她再没见过面。

他曾告诉友人,我一刻不停地想她。

他一直在资助她,关心她。他的每一支乐曲写出来,都会将乐谱寄给克拉拉。

他的深情与克制,与那个时代格格不入。

那是一个狂热的时代。

艺术家光怪陆离,极其叛逆。他们丧心病狂地,将人的天赋、欲望、恶习尽情发挥,然后天才一个一个出现了。

可是勃拉姆斯,保持着一如既往的严谨。

他不出错,不放纵,永远沉静,永远自省。懂得适可而止,避免奇谈怪论。

在19世纪,勃拉姆斯茕茕孑立。

他在漫长的一生里,严肃又克制地活着,未曾娶妻,也没有发生过桃色秩事。

他经常旅行。旅行时,他会在口袋里塞满糖果,每到一处,就分给孩子吃。

孩子们总是追逐着他,但他一生都没有自己的孩子。

他反复地写信给克拉拉,却不寄出去。

晚年的时候,他烧了所有信。只留下几封漏网之鱼,让我们得已复原他的旷世深情。

在一封1855年8月的信中,勃拉姆斯写道:

“……我在对你的爱中,体会到了至上的安宁。”

“……我在对你的爱中,体会到了至上的安宁。”

他赞美她的举世罕有:

“我亲爱的克拉拉,对我而言,你是如此的珍贵,我的语言所不能表达的珍贵......”

“我亲爱的克拉拉,对我而言,你是如此的珍贵,我的语言所不能表达的珍贵......”

当他得知,克拉拉需要钱举办音乐会时,他暗暗资助她。

他总是将乐谱第一个寄给她,他要她成为他的第一个听众。他始终相信,这世间,只有克拉拉懂他。

但他不能靠近她,不能说爱。

他用几十年的孤苦,保护克拉拉一生名节。

40多年后,他老了。

克拉拉也垂垂老矣。

她成了病危的老妇人。

岁月缩短了,剩下的光阴只手可数。

1896年,克拉拉因病逝世,死时77岁。

勃拉姆斯得知消息,老泪纵横:“从今以后,再也没有爱哭的人了!”

他登上前往法兰克福的列车。

因太过悲痛,坐反了方向,他在路上浑浑噩噩地度过了两天。

有时开了车窗,风钻进来,裹着他的热量卷走了。他像被剥了一层又一层,只剩下一个芯子,在混沌里痛彻心扉。

抵达之时,克拉拉已经入土。

他在她墓前,拉响写了43年的乐曲。

一曲叫《因为它走向人间》;一曲叫《我转身看见》;以及《死亡是多么冷酷》和《我用人的语言和天使的语言》。

全为她所作。

曲子如泣如诉,悲伤汹涌。

那个黄昏的落日,变成一只苍黄的篮子。水中月、镜中人都毫无例外地,径直漏向无穷的深渊里去了。

拉完曲子不久,勃拉姆斯也猝然离世。

他的离世,离克拉拉离世,仅仅隔了11个月。

他的仆人说,离世之前,他曾关紧房门,用整整3天时间,弹奏为克拉拉谱写的钢琴曲。

曲终之后,悲恸长哭。

一个世纪之后,丽泽·穆勒在她的诗集《一起活着》里,写下一首诗,名叫《浪漫曲》,献给这段难以定义的关系:

每当我聆听那间奏曲,凄怆,却盛放着温柔,

我想象他们两人,坐在花园里

在迟开的玫瑰花

与暗暗流动的叶影里,

让风景替他们发言,

不留给我们任何可以窃听的私语。

每当我聆听那间奏曲,凄怆,却盛放着温柔,

我想象他们两人,坐在花园里

在迟开的玫瑰花

与暗暗流动的叶影里,

让风景替他们发言,

不留给我们任何可以窃听的私语。

像一支歌已经唱尽,他们的故事,也奏完了终章,没有别的旋律可言。

只是世人总是会问,为什么他不靠近,牵起她的手,一起走完余生?

可世间真的会有人,情愿一生受苦,严谨地守在自己的秩序中,不打扰,不痴缠。

兵荒马乱是自己的,幽幽暗暗明明灭灭也是自己的。

他容不得生命里有污点,也不会留下罅隙去滋生流言,于是紧闭双唇,在岁月面前,将所有澎湃都说给自己听。

深情总似无情,从来都是这样的。

那一年,勃拉姆斯声名乍起。

他乘坐火车,前往意大利。

在苏莲托的橘子园里,他坐着,喝着香槟酒,看海豚在悬崖下的那不勒斯湾戏水,忽然泪流满面。

有人问他:“勃拉姆斯先生,有什么不对么?”

他黯然:“我只是想到一个人。”

再问,什么也不说了。

还能说什么呢。再提起,就是地老天荒的寂寞。

一切已成烟云。

悲欣交集的往昔,最后都归于寂寂大荒。如同大梦已去,一切了无痕。

只剩一折乐章,在100年后的长夜,讲述曾经的发生。