权色 文章来源于:德国优才计划/如需白名单请联系原作者

他是乾隆皇后的后裔, 可却穷困潦倒至极, 生病只住在医院过道。 更没想到是,如此落魄不堪的他, 竟然是真正的中国“国宝”, 因为他, 解开了中国长达700年的国宝谜团!

而就在新年里, 关于他最心痛的事情发生了, 却是无人知晓,举国无声! 今天,我们必须说说他。

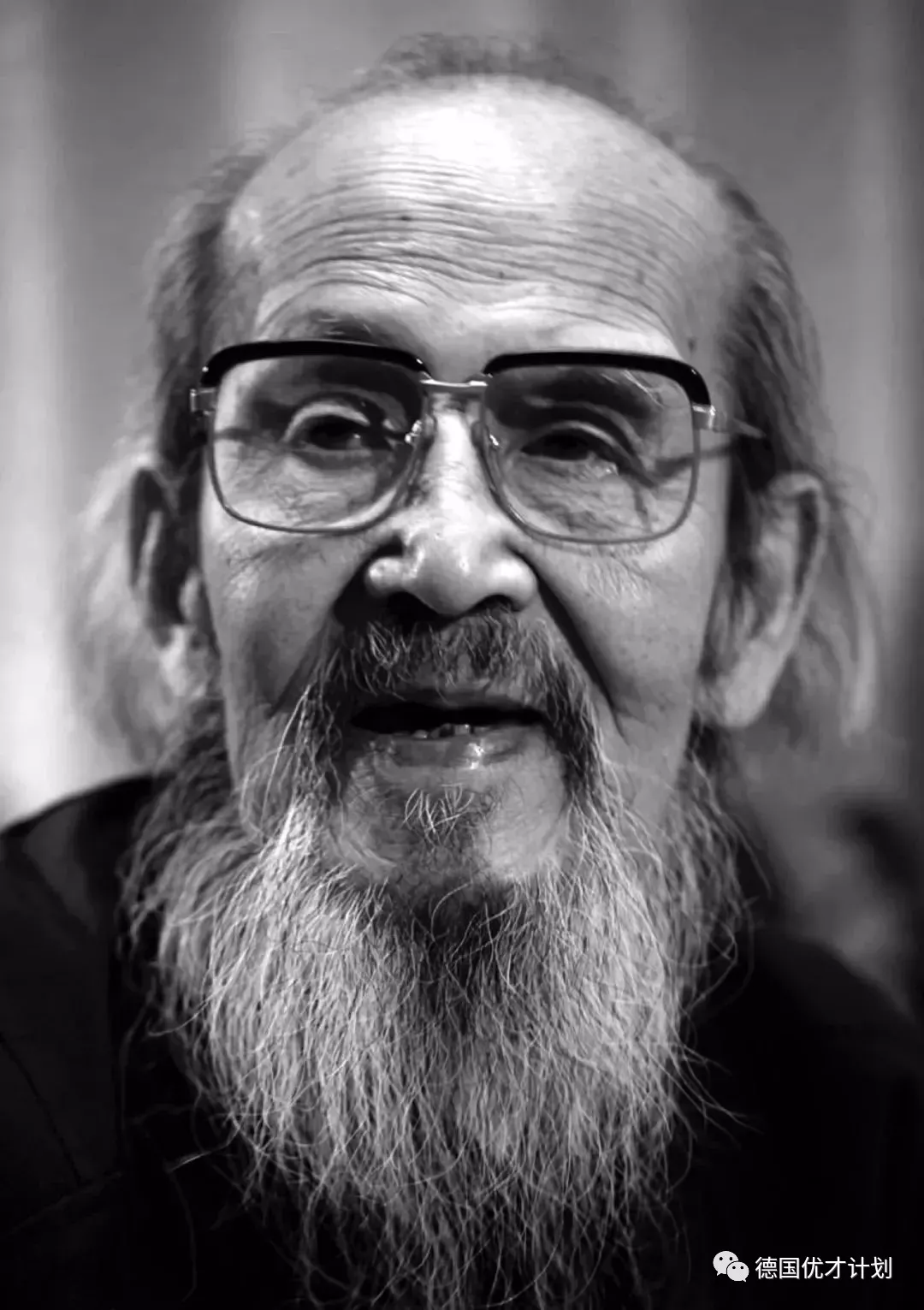

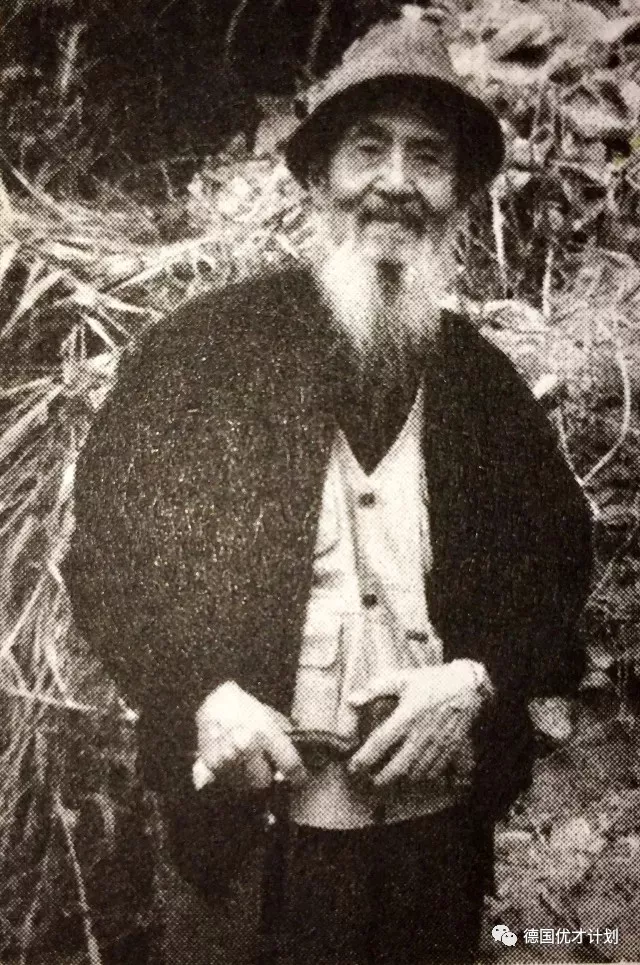

他,就是叶喆民

1924年他出生于北京, 爷爷叶赫那拉·钟群, 属八旗中的镶黄旗, 是乾隆皇后的后裔。

父亲叶麟趾, 是清华大学美术学院教授, 也是中国陶瓷研究界的泰斗级人物, 不仅“首先发现了定窑”, 还编著了《古今中外陶瓷汇编》, 这篇巨著让日本著名学者都惊呼: “如晴天霹雳般震惊”!

定窑,中国传统制瓷工艺中的珍品,宋代六大窑系之一 定窑,中国传统制瓷工艺中的珍品,宋代六大窑系之一

当时叶氏家族在中国已是, 声名显赫的陶瓷世家。 而他虽是贵族后人,

却没有沾染纨绔子弟的恶习, 自幼勤奋刻苦,热爱读书,

小时候父亲就教他学陶瓷,

他的叔父、弟弟、妹妹, 也都继承遗志学陶瓷, 可偏偏,他那时的志趣却是书画。

叶麟趾全家福

少年时期,他以优异成绩考入北大, 师从康有为的弟子, 民国时期北京“四大书家”之一的罗复堪, 1943年,从北大文学院毕业后, 又先后随溥心畲和徐悲鸿, 这两位响当当的大师学习。

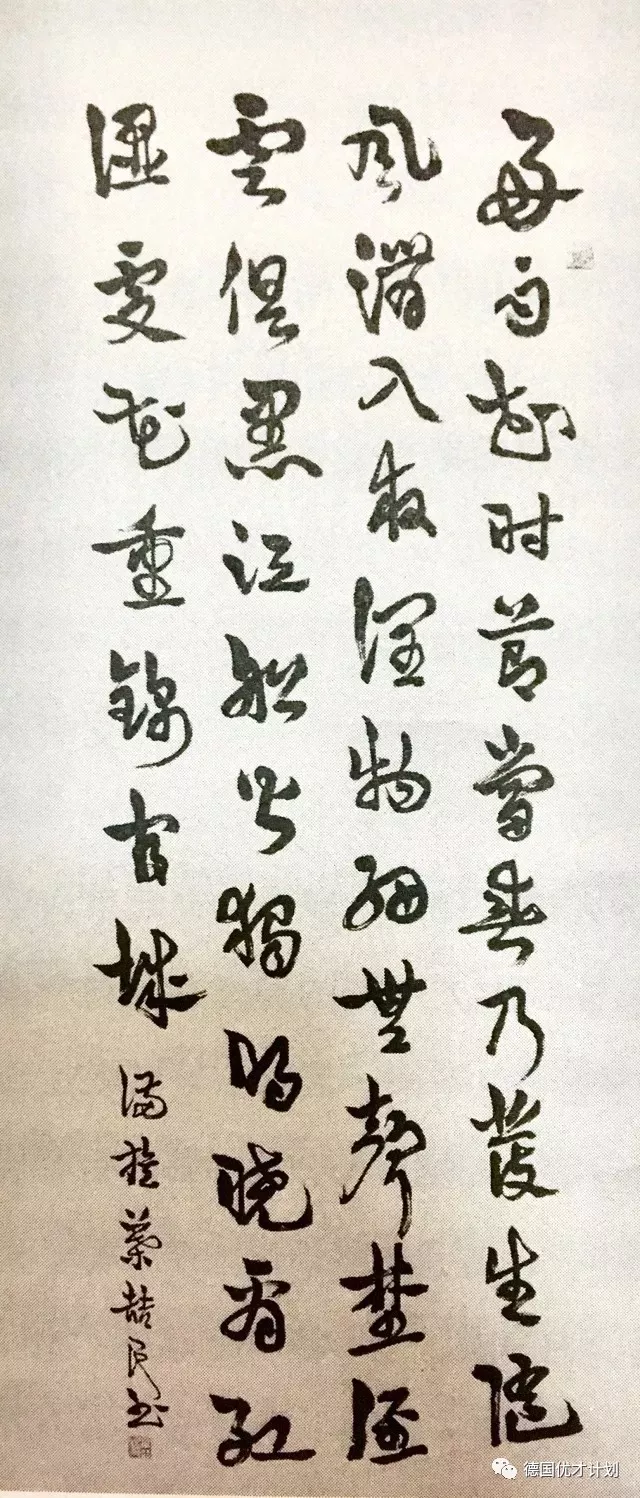

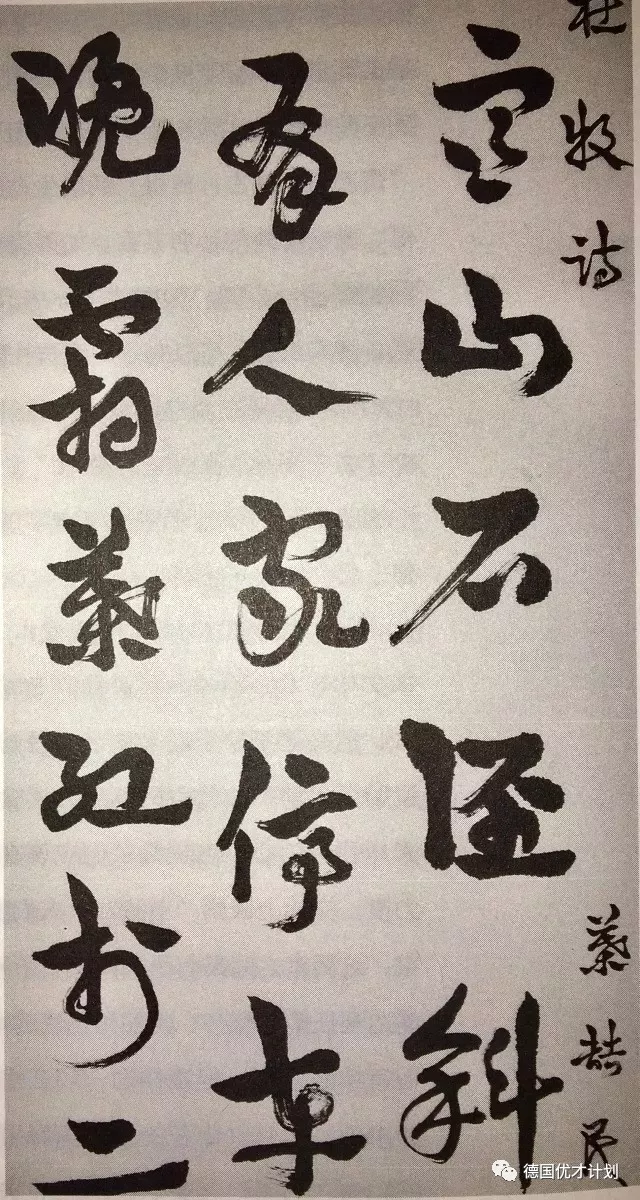

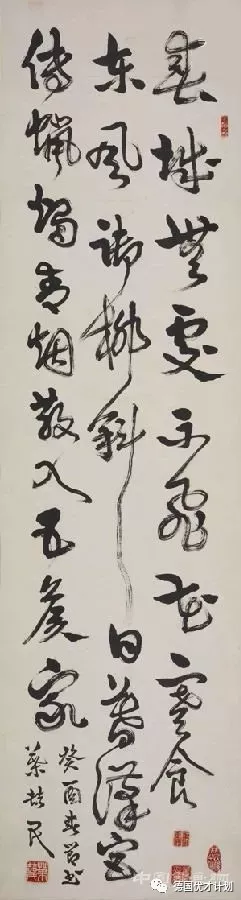

因此,他在碑帖、书法史、 古诗词等方面都造诣极深。 并曾发表《中国书法通论》、 《中国书法史论》等多部著作。

叶喆民书法作品欣赏:

可令人意想不到的是, 兜兜转转数年后, 书法又成了他的业余, 陶瓷再次成了他的主业。

1945年,年仅21岁的他, 担任清华大学院长秘书。 1952年,清华院系做调整, 他被调到农业大学做图书管理工作, 一做就是13年。 这期间,他又重新拾起了,

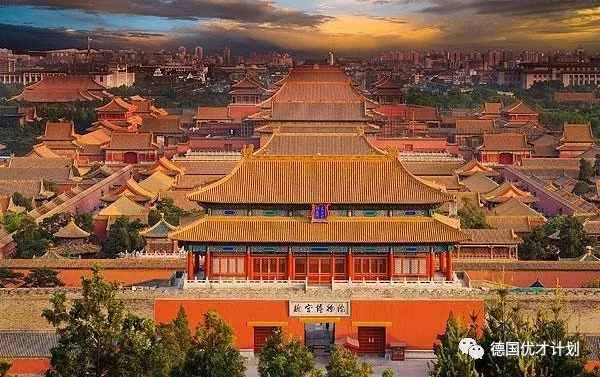

儿时接触的陶瓷,还参考外国书籍, 写成了《中国古陶瓷科学检测》一书。 这本书出版后, 故宫慧眼识珠的发现了他的才华, 他被调到故宫博物院陶瓷组, 从此,开启了一段陶瓷“奇缘”!

他在故宫博物院工作了17年, 得到世界著名陶瓷专家陈万里、

著名古陶瓷鉴定专家孙瀛洲, 等名师的亲自指导。 并和文博大家们一同, 走遍全国各地名窑进行探访、考察。

之后的文革,他也没能幸免, 可即使环境再艰苦, 他也乐观豁达地从容面对, 下湖养鸭期间仍笔耕不缀, ……

熬过艰难岁月,迎来安稳日子后,

他进入了中央工艺美院, 担任起中国陶瓷史和中国书法史的教师。

当时谁都没有料想到,

就是他这样一位老师, 竟然解开了, 中国国宝百年的谜团!

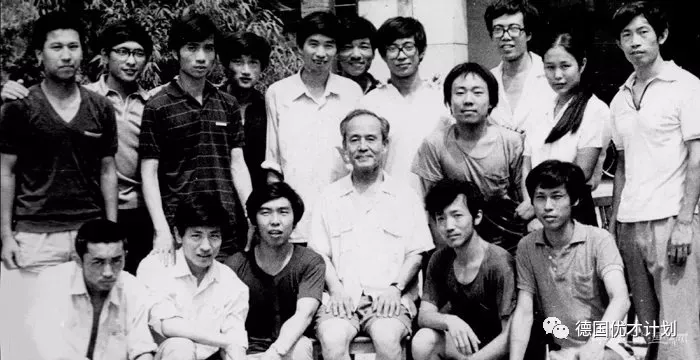

中央工艺美术学院工业美术系80级同学与叶喆民先生合影 中央工艺美术学院工业美术系80级同学与叶喆民先生合影

而这一切都要从汝窑说起, 汝窑是什么?

它是我国宋代五大名窑之一, 有“青瓷之首,汝窑为魁”的美称, 从宋代起, 历代赞美汝瓷的文献就举不胜举。 陆游就曾写道: “故都时定器不入禁中, 惟用汝器,以定器有芒也。” 明代画家徐渭, 在其《墨芍药》画中题诗: “花是杨州种,瓶是汝州窑, 注以江东水,春风锁二乔”。 可见汝窑在人们心中的地位有多高。

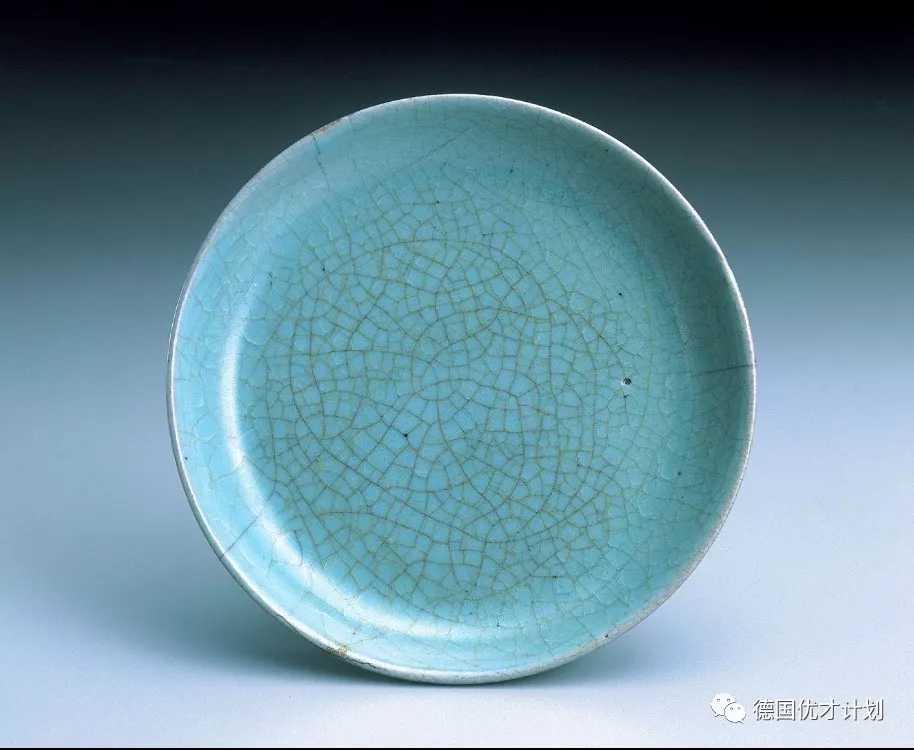

汝窑影青釉花口盘

然而汝瓷烧制要求严格, 产量有限,传世甚少, 即使到今天, 全世界也就仅存67件半, 可以说件件都是传世国宝, 一小片就足以让人享尽荣华富贵。

而早在2006年, 就曾有一件宋代汝窑瓷瓶, 以天价1.6亿成交。 一只汝窑洗在香港短短20分钟, 就拍出了近3亿的天价, 让人不得不惊呼: 纵有家产万贯,不如汝瓷一件!

汝窑传世品稀有难得, 其遗址和烧造技术也是个难解的谜团。 寻找汝窑遗址和烧造技术, 也就成了所有古陶瓷研究者, 和考古工作者的一大夙愿。

早在20世纪30年代, 我国古陶研究界的泰斗们, 就开始寻找汝窑, 可几十年都没能找到。

而同样研究陶瓷的他, 也曾四次寻找汝窑窑址。

早在故宫博物馆工作时期, 他就对汝窑极感兴趣。

60年代,跑到河南考察了一次, 1977年,他又对河南宝丰考察, 这次偶然在宝丰清凉寺河沟中, 发现一片瓷片,经检验, 该瓷片与故宫博物院所藏汝窑成分相同。

他认为这里出现瓷片绝对不简单, 可和他同去的组长冯先铭认为, 这是偶然有人扔那里,不足为怪, 结果这个重要发现没能得到重视。

再后来他经过更进一步研究, 越来越坚信自己的判断。 1985年, 他在河南郑州中国古陶瓷年会上, 首次指出宝丰清凉寺, 未必不是寻觅, 汝窑窑址的一条重要线索! 此观点一出,就引起巨大轰动。

顺着这一观点,有关单位, 对河南宝丰清凉寺遗址进行试挖掘, 很快,有了重大发现!

考古工作者们在200平方米的, 试掘范围内,出土了大批窑具、 瓷片和各类较完整瓷器300余件, 其中发现典型御用汝瓷10余件, 首次证实了北宋汝窑窑址的发现!

当时窑址出土瓷片及窑具, 堆积在附近的河沟两岸, 高约3米,断断续续, 长约300至500米,场面极为壮观。

他成了指明汝窑窑址的第一人。

因为他,这个让世人, 魂牵梦萦了七百年的汝窑窑址,

终于完完整整展现在世界面前。 文献中未见的烧造技术问题, 也逐渐得到破解, 汝窑的仿制慢慢变成可能。

截止2016年,清凉寺汝窑遗址, 共进行了十四次考古发掘, 并出土大量汝窑瓷器标本, 许多器型都是传世汝瓷中前所未见的!

汝窑粉青莲花式温碗

也是他, 剖开了国宝的气泡悬案, 让人们能够识别汝瓷真品获得至宝。

一开始,人们对, 什么才是汝瓷真品众说纷纭, 而观察汝瓷气泡, 即使用很多高倍放大镜看, 就算是真品,釉中气泡也混淆一片。

而他发现汝窑有一个特征, 就是用10倍放大镜观察即可看到, 釉中气泡稀疏, 有如晨星一般寥寥无几。 从此,“寥若晨星”, 成了现在鉴定工作中的主要依据。

因为他,那些想浑水摸鱼, 用小手段大发横财的人, 都不得不断了念头。

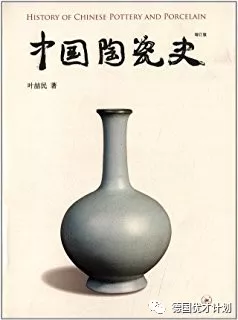

他一生著作颇丰,曾一人撰写了,

《简明不列颠百科全书》中, 全部“中国古陶瓷”条目, 还写了《中国陶瓷史纲要》、 《寻瓷访古漫记》等十余部专著。

而他的《中国陶瓷史》,更是继康有为《广艺舟双楫》之后, 唯一一部日本自觉全文翻译, 在日本去广泛发行的中文著作。 有人曾评价说: 书中所选陶瓷图片的精致和审美, 是所有有关中国陶瓷史中层次最高的。

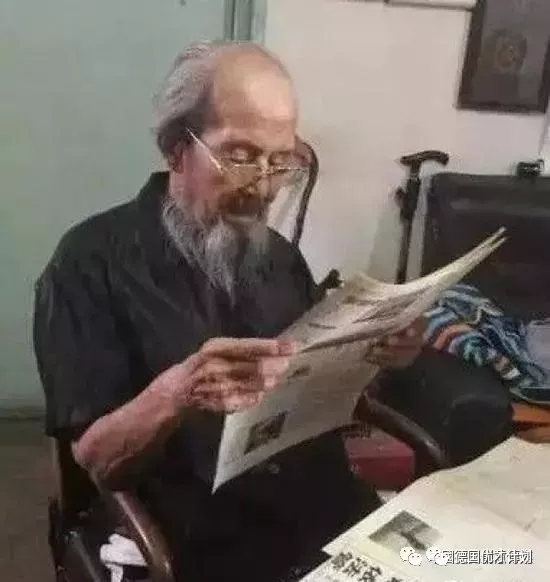

到了晚年,已取得如此巨大成就的他,却始终不肯闲着,努力为祖国培育更多人才。

他在北京大学、香港中文大学等, 国内外高等学府、 全国各地文物博物馆开设讲坛, 常常借引诗句: 古人学问无遗力,少壮功夫老始成。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 来教导学生们认真对待学问。 他是真正的桃李满天下,为中国文博界、陶瓷界以及美术界,都培育了大批优秀的人才。

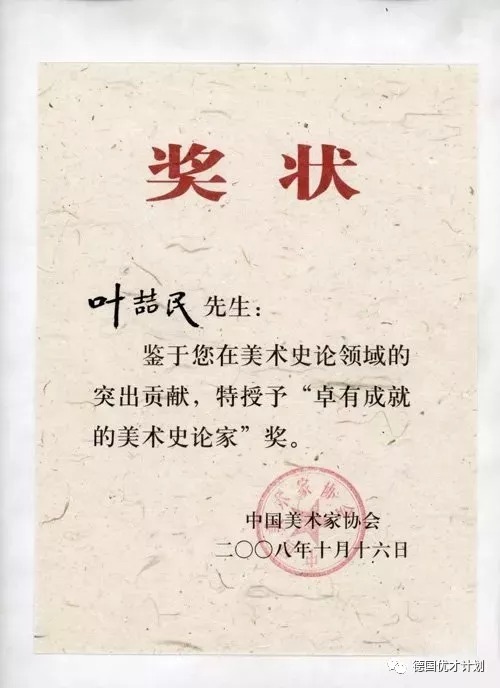

2008年10月,中国美术家协会授予叶喆民教授“卓有成就的美术史论家”奖 2008年10月,中国美术家协会授予叶喆民教授“卓有成就的美术史论家”奖

到了80岁高龄, 他还不服老,又主编了《中国磁州窑》, 该书荣获第三届中华优秀出版物奖。 他还不顾年迈的身体, 为美术院校研究生,学者们举办专题讲座。 他,一个人, 为国宝汝瓷找到了家; 一个人, 解开了长达700年的历史谜团; 一个人, 解开了国宝汝瓷的“气泡悬案”; 一个人, 让日本自觉全文翻译,把中国人的著作在日广泛发行; 一个人,

为祖国培养了无数的人才, ......

可就是这样一位国宝级老人, 他的晚年,却令人不胜唏嘘!

他找到的汝瓷是当世无价之宝, 按现在的古玩行情,以他的造诣, 任一小件,都足够他荣华富贵, 随随便便,只要灵活一点点, 都能使他名车豪宅,万人追捧。 可他,并没有! 而是一生清廉,专注学术,

根本就没有关心过自己的积蓄。 他在北京的家, 简直简陋到不能再简陋, 有一扇门,每开一次,都需要, 用折叠多层的塑料袋才能把门掖上。

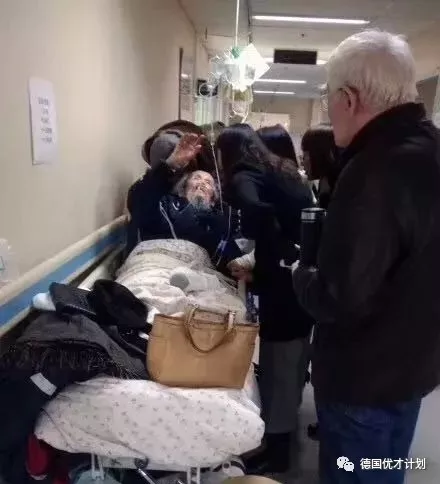

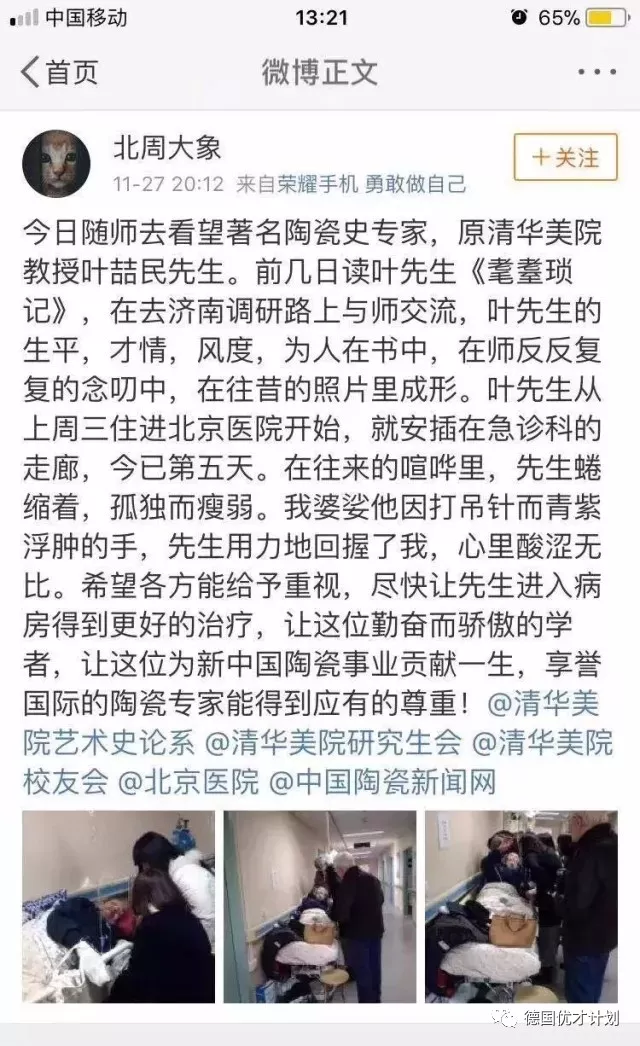

2017年11月, 93岁的他不小心摔伤住院。 一位学生去医院看望他, 结果看到的是: 老人蜷缩在医院楼道里!

近一周时间没人问、没人管, 叶老一生没有存活的儿女, 夫人又早他数月在另一医院住院。

学生忍不住哭着说: 悲凉到了极致! 这位蜚声中外的古陶瓷研究学者, 在北京医院的走道上, 蜷缩无助的听天由命, 如同冬季的枯叶一般! 这样的医疗待遇与他的学术地位、 学术影响怎样相称?!

之后在学生的呼吁下,得好心人帮助, 老人才得以转入病房, 紧接着,他的病越来越严重 ……

2018年1月2日,新年的第二天, 人们或欢声笑语沉浸在跨年的喜悦中, 或还在刷屏李小璐和PG one, 各种心疼好男人贾乃亮, 为明星的家事是操碎了心, ……

而这位真正的国宝级大师, 却默默地、孤零零地, 如此凄凉地永远告别了这个世界!

他是贵族后代, 可他,传奇一生亦本色一生, 富贵一生亦清平一生! 以身之微芒,照亮天下,

为中国解开“国宝”之谜, 更为中华大地播撒无数种子!

可他,宁可长居陋室, 也不为己大声疾呼。 优秀的学者, 总是通过无私的学术奉献, 去超越基因与生俱来的自私。 这种遭遇正是他清廉一生的写照, 菩提本无树,明镜亦非台, 生来无一物,何处惹尘埃。 这正是他最国宝的一点。

可他这种境遇,不应该啊! 时代价值风向的转移, 在一切向钱看的社会里, 让这些本应载入史册的学者陷入此种困境, 中国学者的学术尊严何在? 这位94岁高龄老人的尊严何在?

廖若晨星,千古奇才, 叶老,您受苦了! 大道至简,万古流芳, 2021年1月,叶老逝世3周年, 我们为您献上迟来的致敬!

|