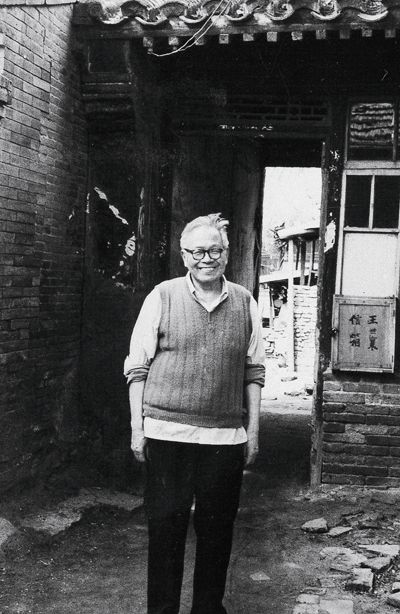

王世襄在芳嘉园后院门前,旁边是他自制的信箱

芳嘉园15号 走了一遍当年张中行先生初次上门的路:乘公交车,南小街站下,南行一段路,远远看见路旁有人招手,原来王先生在胡同口等着。东行一段路,进街北一个大院落,王先生住北房,五间,由东头一间入门,先见到袁荃猷夫人。 1914年5月25日,王世襄就出生在北京东城芳嘉园这个四合院里。原本是芳嘉园3号,上世纪60年代北京改了一次门牌,变成15号,以后就一直沿用到它消失在推土机下。 如今客人和主人都已不在。大院落也换成了楼群。对它的想象只能来自讲述了。 “芳嘉园是个很有意思的胡同。和我们隔一个门牌,是慈禧太后娘家弟弟的桂公府,老北京人称‘凤凰窝’,后来还做过科学院幼儿园。旁边还有一个王爷府,听胡同老人讲,里面从前养一大群马,每匹马上都坐个马猴,也没人看管,成天绕胡同跑。这都是我小时候从胡同里一个剃头铺听来的。上世纪90年代末开始拆建,桂公府和王爷府的建筑还保住了,15号院没了,现在就剩下我们屋南窗外的那棵槐树。” 黄苗子的儿子黄大刚告诉我。1958年,他跟父母、哥哥搬进芳嘉园时刚4岁,在院里住到27岁,等他搬走时候,院子的主人、他最喜欢的“王伯”,已经从一个乐呵呵的壮汉变成一个乐呵呵的老头儿。 即便是在孩子眼里,芳嘉园的院子也非常漂亮。黄大刚记得,他们家住里院东厢房,前面有一架齐檐高的紫藤,架下的竹篱笆上爬满牵牛花和癞瓜,紫藤枝叶铺展,夏天里三间房都没有西晒的时候,每到五月,还能用竹竿够下花串来做藤萝饼。东房南窗、西房北窗外都种了沁香的太平花,南边还有一个芍药园。王世襄一家自住的正房门前,一边一棵高大的西府海棠。黄大刚记得,东边一棵后来太老枯死,王伯把树干锯掉,不知从哪儿弄来一个大圆青石板,他自己用磨刀石打平了放在树桩上做了桌面,再弄几个瓷墩儿往旁边一放,夏天就在那儿乘凉、喝茶、聊天。 4岁的孩子当然不会知道,两家人能在芳嘉园做上邻居,其实是这帮朋友一连串命运急转的开始。 1956年,王世襄的好友、考古学家陈梦家尚未意识到厄运在即,他用《殷墟卜辞综述》的稿费在钱粮胡同买下一所房子,以为从此可以安身立学。那时的王世襄却已经感觉到,自己可能很难再得安居。公有制对私房的改造事实上从1956年初已逐渐开始,王世襄家的院子里有几间厢房空着,房管局和街道居委会天天上门动员他拿出来出租,不然要在他家办街道食堂或托儿所。王世襄不敢拒绝,又不愿租给外面不相干的人,无奈之下,想到自己去找朋友来当租户。画家黄苗子和郁风一家,创作《大闹天宫》的漫画家张光宇一家,就在这种情形下成了芳嘉园15号的“房客”。 黄大刚说,搬家前他父母一直租居在东单的栖凤楼小院,和“二流堂”那些朋友住在一起,里面有导演戴浩、音乐家盛家伦,还有吴祖光和新凤霞夫妇。王世襄当时在中国民族音乐研究所上班,和盛家伦是同事,一来二往和黄苗子他们也熟悉了。1957年开始的“反右”运动中,“二流堂”当中不少人被划成“右派”,不准他们再住在一起。吴祖光婚后在王府井帅府园买了一个四合院,很早就搬走了,其他人都在找房。王世襄便邀请黄苗子夫妇去他家住。 在栖凤楼时,吴祖光家有一个紫檀画像诗文笔筒,外壁刻的是汉初名臣张良,画稿出自明代郭诩,曾拿给王世襄看过。1991年,王世襄有机会重又见到了吴家这只笔筒,想起过去这些老朋友的聚散,感怀不已,忍不住提笔,把外壁上的郭诩诗抄录了一遍。 黄苗子他们搬进芳嘉园后,一直到1966年“文革”开始前的七八年,15号院里还是热闹的。张珩、启功、朱家溍,文博界的几个老人常来。画家叶浅予、丁聪和人艺的演员吕恩也往这儿跑。 “我还记得是60年代初有个夏天,三家一起请过一次客,屋里坐不下了,就放在院子里。王先生把家里的大桌子全摆出来,坐了四桌,电影界、话剧界、美术界的人来了好多,可能有四十几个,我印象深的是导演谢添、张正宇、吴祖光和丁聪等。我们三家分头做菜,然后端出来大家一起吃,不过客人都得自己带粮票——那会儿粮食每家都有限量供应,客人来了可以不给钱,但要交粮票,记得我们家三个人总共也交了一斤。这么热闹的场面,我印象中就这么一次。长大以后回想起来,可能和1962年陈毅在广州对文艺界有个讲话、政治气氛忽然略为宽松有点关系。”黄大刚说。 那段时间王世襄已经完成了《髹饰录解说》初稿,开始汇编《清代匠作则例》。按照黄苗子回忆,他们当时都同样遭到“右派”命运,希望在笔砚上用点功,以图“赎罪”。“那时我一般早上5点就起来读书写字,但4点多,畅安书房的台灯,就已透出亮光来了。”黄大刚还记得胡同口住着一位很沉默的施先生,王世襄和黄苗子都长期请他抄稿子。施先生家里很困难,一人上班挣工资,养七八个孩子,就靠抄稿贴补家用,王世襄他们过得也很紧巴,仍想尽力帮帮他。黄大刚后来听父母说起,施先生祖上好像就是那个带兵攻下台湾的清朝水师提督施琅。 但这样还算平静的日子苦短,大的离散随后而来:1965年,张光宇去世。1968年,黄苗子和郁风因为“二流堂”案件被捕,坐了7年牢狱。1969年,王世襄夫妇也下乡入干校,分别去了湖北咸宁和天津静海。在居委会安排下,黄家的东厢房两大间搬进一家人,另一间贴了封条,只留两小间给三个孩子。王家东西两头也各被挤掉一间房。芳嘉园15号便成了八家人的大杂院。 黄大刚记得,有一次他从监狱探望父母回来,王世襄正好也在家,紧跑过来问:“身体怎么样?精神怎么样?”黄大刚把父母交他的几首诗词拿给王世襄看,他一读,说“这不是你父亲写的啊”。黄大刚答是妈妈的,他说那就是了,因为平仄全都不对。“他和我父亲彼此真是太了解了。” 黄大刚说,1973年王世襄从咸宁干校回了北京,两年后黄苗子和郁风也从监狱里放了回来。王世襄每天下班回来,进门就喊:苗子。黄苗子答:在!他说:没事儿。然后自行车放下,进门两人开始聊,交换点小道消息,讲点笑话,有时也谈些书画诗歌。黄大刚那时感觉特奇怪的是,他们说起自己遭的那些罪,也不怎么像诉苦,听着倒像是在当笑话讲。 母亲金章 王世襄出身世家,但不太和晚辈聊家里显赫时候那些事。“他唯一常讲的,是母亲去世对他一生的改变。”原北京荣宝斋书画鉴定专家萨本介说。 王家出过状元,在福建是望族,清朝即世代为官,并在他祖父一辈举家从福州搬到北京。到他父亲王继增,已经受洋务思想熏陶,先读南洋公学,毕业后又出洋随驻法公使孙宝琦涉足外交界,曾做过几年法国留学生监督。在王世襄出生前后,他父亲一直任职北洋政府外交部,官至墨西哥使馆公使兼理古巴事务,还一度担任过国务院秘书长,到20年代末才退隐家中。王世襄自己说过,他家前辈都有“通达时事、兼备中西、注重实际的办事作风”,无疑对他的成长和后来的治学产生过潜移默化的影响。 “兼备中西”在他父亲身上,多的是细微的生活痕迹,其他倒是较少被人提及。因为多年驻留国外,他父亲保留了一些西化的习惯,比如每天下午15点半必定要用一次午点:一杯加奶的红茶,一两块点心。不过,他父亲又有着中国老式家庭的规矩,每天上午11点,晚辈要到他房里去请安。 他们家里也中西合璧。父亲在他出生那年买下的这个四合院,用他们家老佣人的话来说很“不格局”,这也是他父亲精心改造的结果。屋里有卫生间,卫生间有上下水。饭厅是西洋建筑风格的大开间平顶房,中间放置一套从东单德国洋行订制的椭圆形大餐桌和皮质高背餐椅。王世襄的父亲常在家里以西餐宴客,虽然菜式是属于那个时代比较典型的中国人请吃西餐:拌生菜、土豆沙拉、牛尾汤,然后是西法大虾、咖喱鸡,最后一道烤大雁。他们家还有一本早年出版的英国原版西餐菜谱,王世襄学会了,也教会了家里的老佣工张奶奶,到后来这位旗人老太太竟能独自做出一整桌西餐菜肴。王世襄最拿手的前菜,是一种骨牌大小的猪肝三明治,本来该用鹅肝,因为在北京实在很难买到,就用猪肝做了替代品,这种入乡随俗大概也不是他一个人的发明。 但王世襄确实自己琢磨出一种土“烤箱”。他家原来是有一台真正的烤箱,60年代就已经用坏了,而那时在北京根本买不到烤箱,王世襄就琢磨自己做一个:他到日用杂货商店买来一大一小两口铁锅,大的可以把小锅扣住。又请黑白铁加工部的师傅帮着做了一个正方形的铁烤盘,架在小锅里还能和锅壁之间留出空当,然后把家里的煤球炉子、支火瓦和几块砖组合起来放在锅下,就这样做成了一个土法上马的烤箱,两小时可以烤熟一只野兔,据说和从前味道也没什么差别。 有意思的是,在这样家庭里长大的王世襄,除了一直上的是美国学校,从小到大,骨子里迷的却全是北京民俗,爱上明代家具后,他也最愿结交民间各路工匠。他的英文好,晚年当作得意事告诉晚辈的,是小时候第一次写英语作文,说的是养蛐蛐的事儿。后来每次作文篇篇言鸽,老师怒而掷还。 他这些爱好和性情,全和母亲金章有极大的关系。金氏家庭祖籍南浔,因做蚕丝生意而成大富,在王世襄外公一辈,金家已经是有实力兴办电灯厂和西医医院的新派巨贾。早在1900年,金家兄妹五个就被父亲送到英国留学,这在那个时代还极为少见。金章跟随兄长在英国学了5年,结婚后又陪伴外交官丈夫驻留巴黎,其见识非寻常中国传统女性可以相比。两个儿子出生后,她曾为他们分别取名巴黎和长安,稍大后才改为世容和世襄。 王世襄对中国传统文化的兴趣,主要也来自母亲家庭。金家兄妹的书画修为均属上品:大舅金北楼擅画花鸟山水,回国后创立了中国画学研究会,和留学日本的陈师曾同为当时北方画坛盟主,可惜两人都早逝。另外还有两个舅舅精于竹刻,其中四舅金西厓被公认为近代刻竹第一家。王世襄忆他母亲也是“女画家中的杰出者”,以鱼藻闻名其时,并撰写了四卷讲画鱼的专著《濠梁知乐集》,她去世后曾由王世襄手抄石印成书保留下来。 不过王世襄到老仍不能忘的,除了这些耳濡目染,应是母亲对他小时候所有天性的保护和宽容。他8岁那年,大他两岁的哥哥不幸病而早夭。“我母亲剩我一个,不免开始放纵溺爱。但有一个原则,凡对身体有益的都准许玩,如有害身体的,则严加管教,绝对不许可。”从小学到高中,他白天在美国学校接受西式教育,下午回家还有国学老师私授两小时经史诗词,但这些功课完全拦不住他到市井茶肆去厮混,养鸽子、捉蛐蛐、驯鹰、捉獾。这几项都是所谓“武玩”,非身体不好不能玩的,虽然在亲友眼里属于不上进的乡野玩意儿,他母亲却一概应许。王世襄晚年跟身边的晚辈回忆他小时候如何顽劣:10岁开始养鸽,人小手劲不够,家里三间瓦房的屋檐全都被他那根驱鸽的大竹竿敲碎。为了追赶落到邻家房上的鸽子,他还常从正房屋脊跳到相隔数尺外的厢房顶,他母亲有次不幸撞见这种场面,惊吓下几乎晕倒,但事后也并未禁了他养鸽。在开明的母爱的保护下,小时这些野性的自由的生长,给了他日后健壮的身体,也让他在被政治运动打入人生最低谷时,不至自弃。 |