(本文既可以为清华学子所读,也可以作为一个时代的一个层面为所有关心的人来读) 我们的父亲高联佩 -- 一个50年代留美归国学者的人生道路* 高一虹 高义舟 执着求学路 我们的父亲高联佩1919年5月21日生于湖北江陵县,现在88岁了,住在 美国波士顿。关于他和妈妈过去,小时候我们姊弟知道他们是从美国留学回国的,但细节知道得很少。文革后期他们恢复自由后,妈妈在香港的亲戚寄来了一些老照 片。在以后的三十多年里,包括写这篇回忆的过程中,我们逐渐地熟悉了爸爸和妈妈的过去。 爸爸出生在江陵县的高家口镇,小名少卿。他的父亲是工商地主,三个姐姐早年 夭折,上面有一个同父异母的哥哥,下面还有一个弟弟。少卿六岁时母亲就去世了,父亲很少顾及他,他是由奶奶和嫂子带大的,很受她们的宠爱。小时他念了私 塾,背了许多古文,受到了儒家思想的熏陶。他小时的理想就是读书,再长大一点,是当大学教授。 1938年,在日本人占领上海和南京,进军中南的情况下,一心想上大学的父亲辗转赴长沙参加了大学入学考试,志愿依次是中央大学、西南联合大学、抗日军政大学。后来他以优异成绩被中央大学物理系录取。1943年,他从中央大学毕业,并考取了该校研究生。 (图1,1943年,中央大学部分研究生和教师在重庆沙坪坝校址松林坡一教室前合影。左起王钢道、杨澄中、高叔科、汤定元、高联佩、吴椿、范章云、王韶华、张宗燧、钱骥。)等 待入学时,他先在一家中学代课,后来又在一留英医生家做家教。念研究生期间,他接受了物理系主任王恒守教授交给的一个任务,摘集英文学术刊物《科学》、 《自然》上介绍最新科技进展的文章,油印后由校方出售。这一阅读和宣传最新科技成果的习惯,他一直保持至今。抗战胜利后的1946年,他在随学校由重庆迁 至南京前回家探望父亲,表达了以后希望出国留学的愿望。父亲认为“父母在,不远游”,对他的出国想法并不赞赏,不过还是支持他到南京上中央大学,给他出钱 买了去南京的船票。 1948年,蒋政府鼓励学生出国留学,实施了“留美官价外汇”政策:留学生 去银行换取外汇时,自己只需出原价的20%。爸爸当然不肯放过这个机会。钱不够,米来凑;他把自己在镇江兼课挣的每月两斗米也换成钱,买了官价外汇赴美国 留学。先在奥克拉荷马大学上夏季班,秋天到密执安大学研究生院,进物理系固体物理专业读研究生,师从Katz教授。就学期间他洗碗打工,省吃俭用。直到晚 年,他仍以洗碗工的身份自豪,每顿饭后乐此不疲。入学不久,他认识了同校医学院的香港女生许健生,也就是我们的妈妈。两人都在密大的中国同学会服务,妈妈 是副会长,爸爸负责财务。尽管爸爸开始接触这位香港小姐时有些顾虑,恐怕她太“洋里洋气”,不过很快被她的能干和大方直爽所打动;妈妈也为被爸爸的真诚和 魅力所吸引。那时他们经常一起看橄榄球,一起为本校球队呐喊增加凝聚力的同时,两个年轻人的心也越靠越紧了。1955年5月21日爸爸36岁生日那天,与 妈妈在Ann Arbor的圣公会教堂举行了婚礼。

(图2,高联佩、许健生在婚礼上。

图3,礼毕步出教堂。1955年5月21日摄于美国Ann Arbor圣公会教堂)图上爸爸穿的帅气的西服,是当时他打工挣的唯一一套西服,至今还珍藏着。那年夏天,他完成了有关理论固体物理的博士论文,稍后正式获得了密执安大学的物理学博士学位。 坎坷归国路 四、五十年代,在美国有许许多多爸爸这样的中国留学生,其中不少人都盼望有 一天能用自己学到的知识为祖国服务。新中国成立后,支持蒋介石的美国政府一度不准中国留学生回大陆,并对学成归国特别是携带先进技术归国的留学生进行监视 和刁难。尽管如此,一批爱国学者1950年、1951年前后就突破封锁,辗转回国。爸爸的同学和朋友朱光亚,就是在拿到密执安大学物理系的博士学位后,于 1950年春回国的。后来成为我家对门的邻居的张礼,刚到美国就放弃了学业回国了。另一位同学王明贞辞掉了工作与丈夫一起回国,途中遭到阻挠,滞留于加 州。1954年的日内瓦会议上,周恩来总理与美方谈判成功,美国政府同意放行中国留学生归国,这使大家欢欣鼓舞,中途受阻的同学也得以继续归国行程。当时 爸爸拿着美国对中国留学生的资助(Economic China Aid, EAC)在攻读学位,他试图说服妈妈,在1955年拿到博士学位后双双回大陆工作。妈妈不同意,她的计划是拿到博士学位后,继续留在美国做住院医,完成整 套医学教育。但爸爸坚决而诚恳,承诺说回国后的工作地点随妈妈先挑,她去哪,他就跟去哪。妈妈终于被他说服,首选了北京协和医院,爸爸于是也将目光投向北 京。 回国之路并不平坦。1954年,锗晶体管已经在美国上市,爸爸的朋友张文 裕、王承书夫妇回国时,想带一些回中国科学院。张先生是知名学者,受到美国联邦调查局(FBI)的监视,购买科技产品不大方便。爸爸一直感佩于他们的爱国 热情,就慷慨地请他们用自己的名字购买了锗晶体管,带回大陆。张王夫妇在返国的航程中一直受到FBI监视。当时冰箱也刚上市不久,张王夫妇想买一个送给科 学院,爸妈通过香港的亲戚帮助他们买到了冰箱,实现了计划。可能是由于协助张王夫妇购买仪器,爸爸受到了FBI的注意,被怀疑是中国派遣的特务。 1955-1956年他归国前,受到了FBI的调查。 在排除种种干扰后,1956年底,爸妈从密执安乘火车到旧金山,又坐了三个 星期的海船抵达香港,后乘火车回北京,在北京度过了1957年新年。图4是他们回国路过香港时,爸爸与妈妈家人的合影。照片上没有姥爷,由于不赞成妈妈去 大陆安家和工作的计划,他回避了与女儿女婿相见

(图4,1956年底归国途中,高联佩在香港与许健生家人合影。左起:妻弟许贤谦、岳母许吴琼枝、岳母之母邝氏、高联佩)。 热情投身 1957年春,爸爸进入清华大学工程物理系工作,任副教授,后调入无线电 系,参加半导体专业的工作。清华的岗位使他能够发挥自己的特长,教授自己钟爱的固体物理课程。他使用的主要教材是国内外物理学界至今仍在使用的经 典,Charles Kittel所著《固体物理学概论》(An Introduction to Solid State Physics,1953年首版,2005年8版)。爸爸坚持让学生读英文原著,促使他们早日在学术上与国际接轨。今天看来,这也是很时尚的教学思路。他还将A.J.Dekker所著《固体物理学》一书译成中文,1965年由北京科学出版社出版。 爸爸回国后不久,反右运动开始了。一天有人告诉他,学生贴了他的小字报。爸 爸不以为然,坦然地去看,而且当着众学生做了答辩。小字报批评他“恐美、亲美、崇美。”对此爸爸并不否认,他说:“恐美,美国有原子弹;崇美,美国有先进 的科学技术,全世界都在向它学习;亲美,我看美国的月亮很圆。可无论怎样恐美崇美亲美,我不是回中国来了吗?”爸爸说的是他的心里话。这倒也并非是勇敢地 反潮流,主要是作为满腔热忱、头脑单纯的书生,尚不知晓中国政治的厉害。所幸的是在反右运动中,当时刚回国的父母都躲过一劫。 不久,我们姊弟先后来到这个家庭。1959年一虹出生时,爸爸已经40岁 了,不惑之年做了父亲自然十分欣喜。听他的学生说,当时爸爸在他的单位的黑板上出了一条新闻:“高家小妹出世了!” 弟弟义舟是62年出生的,先天不足,且赶上三年困难时期,生活条件相对艰苦,他出生不久全家都得了肝炎。我们从小在清华园长大,住在九公寓的邻居有张礼、 汪家鼎、戴志昂、吴良镛、张子高、周华章伯伯等。楼前楼后,是慷慨撒下绿荫的梧桐树,还各有一片核桃树和柿子树的园子。妈妈在离家很远的协和医院上班,周 末才回家。每到周六黄昏,爸爸常带着我们俩去蓝旗营的31路公共汽车站接妈妈回家,有时要等好长时间,淘气的姐姐一虹就攀爬马路边的路牌。妈妈工作辛苦但 也非常会享受生活,常常从城里带回一些好吃的,比如在清华很少见到的淡水鱼。一虹上幼儿园的时候,爸爸妈妈经常带她去公园玩

(图5, 1960年秋,高联佩和女儿在颐和园。照片后的题字:“大铜缸:逢到必看”), 爸爸隔一段时间就买一些图文并茂的儿童图书,放在自己书房的抽屉里,定期拿出来一本给女儿看。不过女儿经常在爸爸上班时悄悄把存留的书都翻出来,一口气看 完,然后再要新的。义舟小时候,也特别喜爱爸爸买给他的《列宁在十月》、《三国演义》的小人书,和《十万个为什么》等科普书籍。 小时家里常来许多客人,有的是爸爸的同事,有的是他的学生,有的是父母在美 国留学时的同学。我们也常常被带着去见许多伯伯、伯母、叔叔、阿姨,有时还要当众表演节目。来我家比较多的有童诗白伯伯,那时我家的唱机坏了,爸爸常请他 来修。去得较多的是朱光亚伯伯家,大人在大桌子上吃饭时,两家的孩子在小桌子上一起吃。小时我们记忆里的爸爸总是开心的,喜好交往,爱说爱笑,家里也很热 闹。 “美国特务” 1966年,“文化大革命”开始了。从西方国家留学归来的学者几乎无一幸免 地受到了冲击,北大、清华等高校首当其冲。爸爸变成了一只惊弓之鸟,紧张地看着一个个同道被“揪出来”。那时清华园里时而看到有人被戴上高帽子游街批斗。 一天晚上又有人被揪出来批了,从八公寓那边由西向东走过来。爸爸没让开灯,跟我们从北屋的窗往外看,他紧张的表情是我们记忆中从来没有过的。与我家一墙之 隔的周华章伯伯,在一天晚上从家里的后阳台跳下,自杀身亡,血流满地。第二天清早,一楼的保姆用水刷洗着水泥地上的血,把血水扫到旁边的一丛灌木下,用一 只瓦盆扣上。这片水泥地正是一虹和小伙伴时常坐地耍“拐”(那个年代时兴的一种骨头游戏)的地方。目睹血腥之后,她没有再在那里玩过,每次走过那只瓦盆时 心里有些发怵。不过,自杀在清华园里很快成了家常便饭。我们小孩子听到有人跳楼跳烟囱了就会去现场围观看热闹,竟然好像还蛮兴奋刺激的。现在回想起来真是 不寒而栗,不免想起鲁迅的《药》中那些麻木的屠杀看客。 在那段山雨已来风满楼的时间,爸妈关起门来处理了家里的一批东西,说起来不 过是一些普通的生活用品,以及跟美国留学经历有关的普通文件。有一件东西妈妈无论如何舍不得,那便是图2上她的婚礼旗袍。爸爸无法说服妈妈,最后这件旗袍 被沿着缝纫边拆成布片,保留起来。爸爸还蹩脚地示范,教一虹做窝头,说是有一天他不在家了,要学会照顾自己和弟弟。终于,1968年1月的某一天,清华园 的大喇叭终于传来了“美国特务”高联佩被蒯大富领导的井冈山红卫兵团揪出的消息。那天晚上我们回家没有见到爸爸,他被强制隔离审查了。不久,妈妈也被隔离 了。爸妈关在哪里,我们并不知道;他们也一直彼此不知道相互的消息。隔离解除后得知,他们先被关在清华大学甲所审问,以后分别转入北京半步桥监狱。 文革期间,九公寓的独家单元都分给了几家合住,我们那个单元最多住过三家, 但在大约二十年的时间,大多时是两家。跟我家共一个单元的是一个工人家庭,李起鹅、盛开英夫妇(均已离世)一家七口。现在看来,四口人住的100平米左右 的单元,忽然挤住、两三家十几口人,共用一个厨房、一个厕所,简直难以想象。但我们两家相处得很好。在父母被关期间,他们对我们姊弟给予了关照。爸爸在关 押期间曾被红卫兵押回九公寓抄家,找“特务”证据。他们把爸爸压着低头靠墙站着,一面抄一面大声审问。一虹放学回家时,抄家正在进行中。李家为了保护一虹 不直接看到刺激的场面,让她在厨房待着不要进房间,又打发她出去拿牛奶。爸爸押走后,一虹看到家里的东西狼藉一地,散落的东西中有一张印有许多人小人头照 片的硬纸,好像是爸妈在美国拿到学位时的毕业生录。爸爸被抓走后的某一天,义舟和李家大姐登珍偶然在清华校医院附近远远看见爸爸被几个红卫兵带着从甲所走 来,爸爸脸上有伤。爸爸也看见了义舟,他们打了个照面,没敢打招呼。后来我们才知道,原来红卫兵搞疲劳战式的逼供,很久没让爸爸睡觉,后来爸爸支撑不住晕 倒了,脸磕在铁炉上受了伤。 爸爸被抓走后,井冈山红卫兵还对我们进行了“教育”或“诱供”。他们问当时 上三年级的一虹,爸妈是否半夜里给美国发电报?答:不知道。又问:半夜里是否听到爸妈的房间里传来嘀嘀嘀的声音?答:没听见过。再问:爸妈晚上是否睡得很 晚,而且卧室的门是关着的?答:是的。红卫兵说:你爸妈是美国特务,他们晚上很晚睡是在给美国发电报。在那个年代,我们竟然轻信了“革命组织”的话,在不 明真相的情况下“与狗父狗母划清了界限”,姐姐一虹还把名字改成了“卫党”,连爸爸的姓也没要,为的是摆脱“特务崽子”身份,认同于“可教育好的子女”。 在递上第五次申请书后,才被批准加入红小兵。爸妈隔离审查期间,我们跟所有亲戚失去了联系,先是由保姆带着留住在九公寓,后来由于保姆的玩忽职守--曾酒 后把义舟丢在城里,先后被清华大学安排寄居于三个陌生的工人家庭

(图6,高一虹五年级时,摄于寄居家庭门前。左臂带红小兵臂章,裤子上的补丁是自己缝的。)作 为“狗崽子”,我们在社会上受到歧视,特别是先天不足的弟弟义舟,更是备受身心欺凌,留下了难以恢复的创伤。然而也正是那个年月,我们得到了邻居、老师、 同学等许多人真诚的关心和帮助。这些与我们没有任何血缘关系的人,给予了我们超越阶级性、政治性等各种标签的“人”的温暖,这也是我们一生的财富。 1971年,林彪坠身温都尔汗,其狂热的极左风潮也冷却下来。1972年2 月,尼克松访华,中美签署了《上海公报》,双方关系走向正常。同年五月,爸妈结束了长达四年四个月的隔离审查,恢复了自由。上初一的一虹和三年级的义舟也 回到了九公寓的家里。政治运动对家庭氛围造成的灾难性的破坏。“冰冻三尺,非一日之寒”;要融化三尺之冰,也非一日之功。进入青春期且深受极左思想影响的 一虹,有很长一段时间感到很难张嘴称呼“爸爸”、“妈妈”。性格直爽的妈妈并不掩饰深深的失望和气愤,强硬地要求她叫爸。爸爸却始终沉默着,容忍着。现在 想来,刚刚从政治迫害和牢狱之苦中挣脱出来父母,该是多么需要亲情的温暖!而亲生骨肉的无情,又该是多么让他们心寒啊! 为了恢复身心,恢复亲情,爸妈带我们出去游玩,除了北京的公园外,还去了北戴河、大连等地。那时为了让一虹更愿意跟全家一起出行,爸妈还经常允许她带上邻居的小伙伴,容忍她们远远地尾随在后面。 对于隔离审查中那段被关押的日子,爸爸很少谈起,问他时,他总是说“不记得 了。”“隔离审查就是隔离审查。”我们知道回忆这一段历史一定是痛苦的,特别是作为一位年近九旬的老人,他有权利选择性地遗忘。不过我们记得,爸爸出来 时,带回十分旧而不破,打了许多补丁的《毛选》四卷,还有全身浮肿的身体。 再次投身 爸爸返回清华前,他原来所在的无线电系半导体教研组已经迁到四川绵阳。他隔离审查释放后被安排到计算机系的半导体车间。后来该车间同从四川绵阳回来的无线电系半导体教研组合并,成为与系平级的清华大学微电子学研究所。 从学生时代起,爸爸就养成了阅读科技杂志,学习和介绍科技发展 的习惯。70年代至80年代初,他发挥了这个特长,热心翻译介绍国外先进的科技成果。例如,半导体领域中的场效应晶体管技术是美国在1970年发明的,清 华大学在其传播上占国内领先地位。70年代中,一位华人科学工作者从美国带回三份场效应晶体管的生产流程,其中一份给了清华。同事们在琢磨这一工艺流程 时,对一道工序原理不清楚。当时国内已经能看到一些影印的英文学术杂志,爸爸到图书馆查阅了相关英文资料并翻译出来,使大家弄明白了这道工序的功能。他还 采集了一系列场效应晶体管制作工艺的文章,编译成《与高质量氧化层有关的一些问题》的油印册,供同行学习。当时许多相关单位来清华参观学习半导体技术,爸 爸翻译的文章成为对外介绍的重要参考材料。

(图7,高联佩(站立者)在清华大学微电子所资料室与同行交流。身后书架上的材料大多是油印本。) 妈妈重新工作后也投入了巨大的热情,且焕发出科研青春。1977年她调入中 科院生物物理所,并开始从事核磁研究。对此爸爸非常支持,并利用自己的物理专业知识和汉语写作功底,助妈妈一臂之力。1980年,许健生、高联佩合作的 《活细胞与活组织核磁共振文献综述》一文,分两部分分别刊登在《生物化学与生物物理进展》35卷第5、6期。这是生物医学核磁共振领域的第一篇综述文章。 此后妈妈在核磁共振的医学研究领域一发不可收拾,她和团队所作的研究目前已经处于世界领先地位,受到同行瞩目。爸爸一路紧跟并支持妈妈的研究,他阅读相关 文献、以志愿者受试的身份接受脑核磁实验、四处宣传妈妈他们的科研成果,…….甘当绿叶扶红花。 1985年,在密执安大学校友、密执安大学福林特分校物理系主 任Donald DeGraaf 教授的建议和联系帮助下,爸爸赴美参加美国物理学会年会,发言讲述自己在中国教物理的经历,以及教学指导思想。他的发言主题是“得天下英才而教之,一乐 也。”发言还批评美国的教授被科研所异化,“从会议奔向会议”,疏于教学。这篇文章是儒家“全人”教育思想在科技教育中的体现,也是爸爸整个教学生涯指导 思想和教育情操的概括。发言受到听众好评。会后,他应邀到De Graaf 教授所在的学校,就同一主题再次演讲。

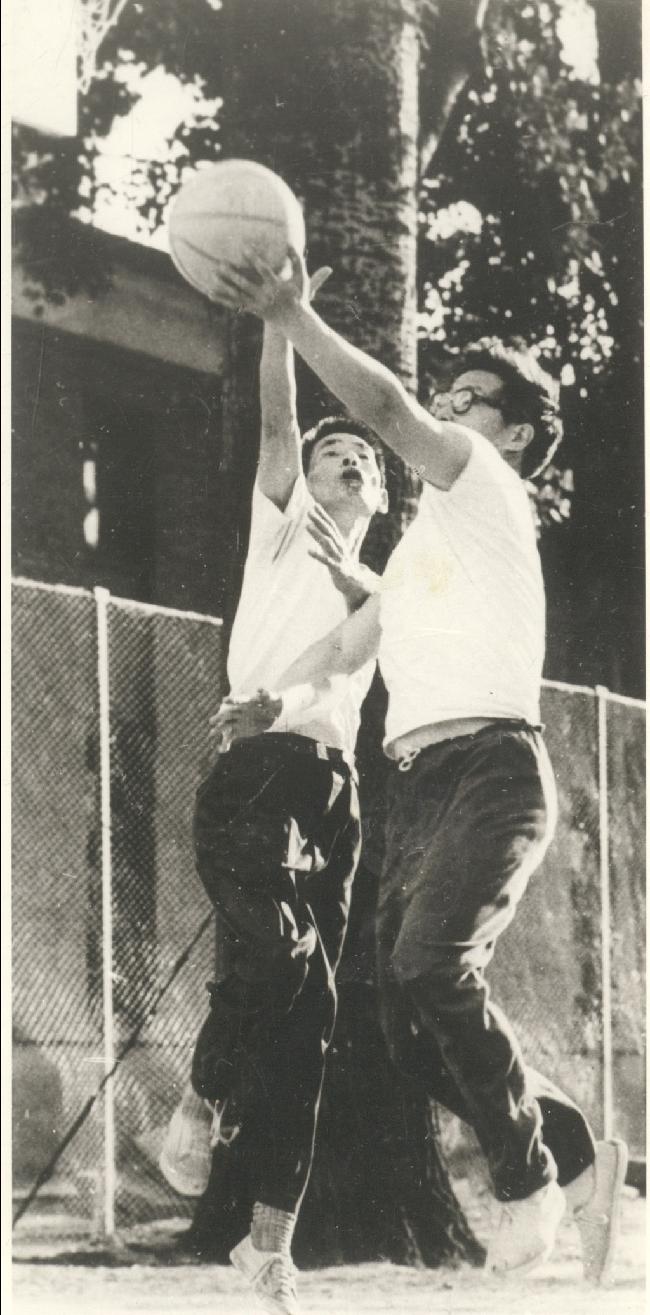

(图8,1985年,在美国物理学会年会上发言。) 爸爸生活非常规律,爱好也很广泛。清晨总要就着清茶或咖啡吟诵唐诗、宋词、 英诗;中午习惯在施特劳斯圆舞曲的陪伴下进入午休。他喜爱传统京剧和西式歌剧,也擅长桥牌和交谊舞。对于锻炼身体,爸爸更是十分重视。重获自由后,为了尽 快恢复身体健康,他坚持每天打乒乓球。后来因为场地原因打乒乓不再方便了,就改打篮球。这一爱好一直坚持到最近几年80多岁时。1984年,常来清华大学 采访的一名记者拍摄了一张他与球友罗棣安老师打篮球的照片,刊登在6月11日的《体育报》上。家存的这张照片背后有爸爸自己的题照:“O’er sixty-five not old at all/In shrill delight he jumps on balls/And like a thunderbolt he falls. 一身报国有万死,双鬓向老无再青;老子犹堪绝大漠,何叹燕然未勤铭。摘放翁句题照”

(图9,1984年,65岁的高联佩(左)与罗棣安在打篮球。图10,自题照)。在历经磨难后,爸爸对工作和生活仍充满难得的激情。 苦心教子 七、八十年代,也是我们姊弟从青少年到成人的过渡期。继亲情的恢复之后,子 女的前程成为家庭的主题。爸爸年轻时的理想就是上大学,作为知识分子,自然也希望自己的儿女受到良好的教育。可七十年代,一虹还沉浸于当时的“读书无用” 思潮,将大部分精力投入各种劳动和政治活动。爸爸急在心里,又难与时代的政治话语对抗。为了引导女儿读书,他煞费苦心,先是要求读《毛选》章节,然后推荐 《桃花源记》等古典名篇,要求女儿读。可惜并没有达到预期效果,女儿对他的教育敷衍以对。一虹从清华附中高中毕业时,文革已是尾声,但她仍然报名去延安插 队落户。在爸爸的默许下,妈妈悄悄背着女儿扣了她的户口,使她不得不放弃延安之行。1977年初,一虹下乡至昌平县大东流公社知青农场。由于劳动出色,不 久被评为优秀知青,参加了县里的优秀知青代表会。这一年恢复了高考,但她并未所动,对父母的劝说很反感。1978年,老两口为了劝说女儿参加高考,从清华 双双骑自行车到昌平,半路上累了就停下来坐在路边啃几根黄瓜。到农场后,他们直接与女儿所在的农场领导交谈,希望同意女儿返城复习。此时,知青返城已是大 势所趋,一虹仍执着于“扎根农村干革命”,是出于政治上的幼稚愚昧,也与对父母命令式教育的反抗有关。当年公社有少量知青回城参加一个月高考复习的指标, 农场领导将名额给了一虹,说是优秀知青优先考虑。这次一虹顺从了。其实当时已有许多同学不理会农场管理规定,已自行回城复习去了。那一年在爸妈的强力劝说 下,一虹参加了高考,报了生物等理工科专业,但差了十几分未上分数线。第二年,她再次参加高考。这时知青运动已经结束,她的思想也终于转弯。上大学是自己 的意愿,并依据自己的兴趣改报考外语专业,以优异成绩考取北京大学西语系。若干年后她从国外留学归来,任教于北京大学,对此妈妈开始反对,但爸爸一直是支 持的。 义舟的成长道路充满了坎坷。由于先天不足,文革时又受到了创 伤,他的发展一直很不平衡。爸妈恢复自由后,他仍然经常在学校和社会上受欺侮,被人愚弄。对此爸爸着急又恼火,对义舟百般呵护,也经常为他向外人辩解。上 高中的时候,在爸爸的精心陪练下,义舟终于学会了骑自行车。1981年,义舟作为应届生参加高考落榜。为了能让他上大学,爸爸没少费心思,多方搜集材料, 找了解情况人,平衡各种因素决策,为义舟报名高考补习班。最后义舟于1985年考入当时由清华大学傅正泰老师负责创办的海淀走读大学(现改名北京城市学 院)。义舟毕业后求职未果,在几经周折后,1988年,妈妈在爸爸的配合下将义舟办理到美国;一年后爸爸退休后也到了美国。从那时起,义舟就一直跟父母一 起住在波士顿。

(图11,1980年夫人许健生由香港探亲返大陆,全家短暂团聚于杭州。) 爸爸在教养子女方面是慈母般无微不至的;教导“示范”、呵护包办有余,放手 探索、信任依靠不足。这或许是由于像许多望子成龙的中国家长一样,刻板地坚守“惟有读书高”的信条,注重“正确”的结果而非决策的过程;或许是由于自己年 幼丧母,十分缺少也急于倾泄父母之爱;或许是由于文革时未在孩子身边,把历史的责任不恰当地扛到自己肩上,对孩子迟滞的发展心存歉疚而过度补偿;又或许是 因为老年时渴望自立,不愿给子女添麻烦。在成年之后,我们姊弟发现自己身上都有着真诚善良、认真执着、好善乐施的品质,这是爸爸在潜移默化中给予我们的, 也是我们成长的那个混乱年代悖论般造就的。而一虹的倔犟叛逆和义舟的顺从依赖,与父母的教养方式和成长的历史环境也有着千丝万缕的联系。虽然对爸爸的教育 方式我们无法完全认同,也难以改变,但对他的一片教子苦心,我们深深地感激。 晚年生活:“家庭主夫” 妈妈1979年返回香港,后到美国工作。1982年,她查出患乳腺癌,独自做了手术。爸爸是1983年去美国探望她的时候才得知的。

(图12, 1985年高联佩访美,与许健生共同打出密执安大学橄榄球啦啦队的旗帜。用当年同窗恋爱的方式,为与乳腺癌抗争的夫人加油。) 1986年,妈妈癌症复发,需要再次手术和化疗,按理正在美国的爸爸很想留下来照顾妈妈。但是此时开学在即,他想着回学校给学生上课,便把尚未手术的妈妈 托付给了她的朋友,自己匆匆经香港返京。哪知道回到清华后,得知自己的名字已经上了退休人员名单,爸爸没有心里准备,感到十分吃惊。当时爸爸教的固体物理 课程微电子所还没有接手的教师,爸爸便在微电子所宣布,自己要工作到70岁。微电子所领导同意了他的要求。这样,爸爸于1986年6月办理退休手续后继续 被返聘,一直到1989年5月满70岁时才从清华大学的工作岗位上离开。 退休后爸爸马上奔赴美国波士顿,陪伴正在重续事业的妈妈。如果 说五十年代的归国决定是“夫唱妇随”,二十余年曾是“香港小姐”的妈妈陪着爸爸经历了大陆政治的变迁,那么从1989年爸爸退休后的近二十年,则完全是 “妇唱夫随”,爸爸以“家庭主夫”的身份,全心全意陪伴在美国攀登科研高峰的妈妈。妈妈到美国后,从二十年前未完成的计划开始做起,跟20几岁的医学院毕 业生一起做住院医。癌症更是加快了她奋斗的步伐,每天不知疲惫的工作。她近年来在哈佛医学院下属的一家医院从事用脑成像技术考察针灸效应的研究,将先进的 科学技术应用于传统中医医术的考察。这一世界领先的攻关课题需要她全力投入。出于对妈妈的敬佩,或许也带着对她的一份歉疚,爸爸给予了妈妈几乎是无我的奉 献。他每天的生活以清晨打扫卫生、清理垃圾、做早饭开始,然后处理家庭的账务、上街购物,午休后去公共图书馆看科技杂志,锻炼,做晚饭等妈妈回家,晚饭后 还要认真地清理厨房。如果妈妈回家晚一点,他会坐立不安;妈妈回家脱下的鞋子,他都要仔细刷干净鞋底后才放好。88岁的他尚能开车,周末他会驾车和妈妈去 附近的Wilson’s Farm,购买新鲜的蔬菜水果。妈妈的成就,有一半是爸爸的功劳。

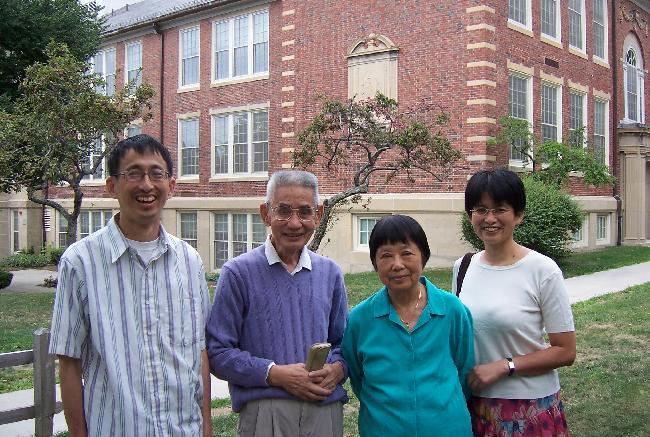

(图13, 2007年高联佩与夫人、子女在波士顿) 身在美国,爸爸还是惦记着自己在清华的同事和学生。1995年11月至 1996年10月他回国探亲,得知同事和学生王水弟受微电子所委派,负责接受美国IBM公司赠送的14台贵重设备。在此过程中,水弟老师感到自己的英文不 够用。爸爸便义务给王水弟等几名清华微电子所的中青年教师开办了一个英语学习班,他把自己搜集的英文科技文章复印分发给学员,帮助他们尽快提高英文水平, 以便工作尽快与国际接轨。这个英语学习班一直办到他离京前几天。在此后的很多年里,他继续把他在美国图书馆里收集到的最新科技成果的文章寄给王水弟等老 师。 爸爸也一直惦记着湖北老家的亲人。很多年来,他一直在经济上帮助有困难的多家亲戚,定期和不定期地给他们寄钱。1998年夏,在得知湖北遭遇水灾后,他又向家乡政府捐助了数百元美金,以帮助故乡的灾民。 爸爸,我们想对你说 爸爸是一位笃信科学救国的爱国知识分子。在湖北乡下念私塾长大的他,有着非 常传统的中式思维和道德准则,海外留学的体验又加深了他对祖国的情感,历经磨难痴情不改。但作为崇尚先进科技的科学工作者,他也的确“恐美崇美亲美”。在 美国、中国分别被当作“特嫌”的经历,似从对立的方向戏剧性地嘲弄了他的痴情和崇拜。六十年来他在中美之间的来复往返,述说着一群中国知识分子在特定历史 年代深刻的文化认同挣扎。爸爸,我们想对你说,我们理解你。 爸爸算不上是优秀的研究者,在清华工作三十年余年,他也一直没有提过职称, 最终也未当上自己年轻时憧憬的正教授。但作为一名执着于向中国年轻学子传播世界先进科技的教师,他耕耘讲坛的激情是火热的,数十年历凄风冷雨从未降温。他 津津乐道的座右铭是,“得天下英才而教之,一乐也。”爸爸,我们想对你说,我们敬佩你。 爸爸乐于喋喋不休地给他人讲道理,但讷于表达自己的情感。他的情感多是通过 细微的行动传达的。80多岁的他,还一大早开车送儿子加班,在儿子晚上回家时热好饭菜,并把儿子爱吃的菜多留一些;每次女儿从北京来探亲时,他会准备好床 垫、被单、毛巾和洗漱用具,每天在她于客厅睡觉前,在与客厅相连的厨房微波炉背后,点亮一盏光线很柔和的小灯。爸爸,我们想对你说,我们懂得你的爱;我们 深深地爱你。

* 本文是在史际平、杨嘉实两位先生的提议和鼓励支持下完成的,王水弟和Donald Degraaf先生对草稿中的一些事实提供了核实和修正性的信息、建议,特此致谢! |